Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

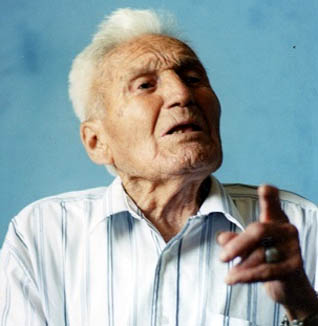

Hernán Raúl Núñez Oyarce es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero.

Aunque es un renombrado músico en la escena de la cueca, Lucho Castillo tiene un lado pop plasmado por primera vez en un EP el año 2012, Música Simple para un mundo complejo, y luego en el largaduración de 2018, Algo fundamental, donde se acercó definitivamente al rock. Lo dice en el primer tema del disco: “No estoy en contra en su totalidad / de la influencia internacional / Ojo con lo que es fundamental”. Castillo ha sido cantante, acordeonista y compositor de Los Tricolores, Los Vinelis y Los Piolas del Lote. Mantiene hasta ahora trabajo constante en vivo y de grabaciones, siempre en colaboración con bandas acompañantes.

Matilde Isabel Fuentes Pino, mucho más conocida como Chabelita Fuentes, es un nombre fundamental en el canto de la tonada centrina desde mediados del siglo XX. Fundadora de Las Morenitas en 1954 y con un paso preliminar por el conjunto de varones Los Provincianos, su traslado a San Vicente de Tagua Tagua la llevó a encarnar el espíritu de la cantora campesina. No solo en lo relativo a su rol como recopiladora e intérprete de guitarra, arpa y canto melodioso sino activa en múltiples oficios que la rodean: animar veladas, bordar, cocinar fabulosas preparaciones, criar niños, acoger amigos. Precedida por figuras como Ester Soré, Carmencita Ruiz y Silvia Infantas, Chabelita Fuentes obtuvo para sí el título de "primera dama de la tonada" en su época, que describió una trayectoria de siete décadas.

Los Puntúos han sido una demostración más del "folclor en movimiento", idea que defiende la dinámica transformación de la música a partir de mestizajes, usos e incorporación de lenguajes. En esta caso, de la cueca. Desde sus inicios el conjunto comenzó a explorar la cosmología chilenera frente a los insumos provistos por el hip-hop y los ritmos urbanos que tomaron los espacios en la década de 2010.

La cueca es la credencial mayor de Segundo Zamora, un hombre nacido en la pampa nortina que legó las composiciones "Adiós, Santiago querido", "Mándame a quitar la vida", "El marinero" y "El cuerpo malo". Ya su firma en esas glorias es historia trascendente, pero la música de este autor es aún más cuantiosa. Zamora —conocido más familiarmente como Guatón Zamora— fue autor de guarachas, corridos (como "Buen consejo") y también tocó tango, como acordeonista de la orquesta de Armando Bonansco. Murió en 1968, pero la música es cuestión de familia: su hija, María Esther Zamora, formó por décadas un dúo junto Pepe Fuentes que mantuvo vivos los genes musicales populares de uno de los grandes hombres de la cueca nacida y animada en la ciudad.

Parte de la cuarta generación de conjuntos de cueca urbana que aparecieron en la ola del resurgimiento de esta música, junto con otros elencos como Voy y Vuelvo o Los Príncipes, Los Benjamines asimilaron esa cultura chilenera desde fuera, incorporando elementos como músicos de otras formaciones, generando una idea distinta del canto y la cueca. Los Benjamines salieron entonces a cantar en los tres espacios fundamentales de esa tradición cuequera capitalina: El Matadero, la Estación Central, la Vega. En su recorrido han dejado cuecas propias y de la tradición en los álbumes de su primera década de acción: Del canto que trajo el moro (2013), De noche y de amanecida (2015) y Cantores (2023).

Más conocida por el cariñoso diminutivo de Carmencita Ruiz, esta cantante fue una de las más experimentadas exponentes de la tonada y la cueca, como parte del conjunto Fiesta Linda, fundado en 1953 por el autor y compositor porteño Luis Bahamonde, y también en su dimensión como inspiradora de nuevas generaciones de amantes del folclor. Su técnica interpretativa y timbre vocal son recordados como de los más notables de la historia de la música chilena: «profunda», «muy baja, casi masculina», «desgarradora», «llena de matices», dicen los entendidos para definir su voz.

Dúo de cuecas formado en 1962 por Claudia Martínez e Inés Sotelo, cuando esta última había ya detenido su trabajo junto al Dúo María-Inés. Su nombre, inspirado en la popular composición homónima de Jaime Atria, fue autorizado por el propio autor para identificarlas. Se anotan cuatro LP en su trayectoria, que avanzó hasta fines de los años 80, activas sobre todo como cantoras de rodeo. «Usted las conoce, las admira. Una de las mejores parejas corraleras del país —las describe el anuario 1975 de la Asociación de Criadores de Caballares y de la Federación del Rodeo Chileno—. Siempre disputando los grandes champions. Siempre alegres, chilenísimas. Chispa, picardía y corazón del rodeo […], con su profunda devoción criolla este dúo se hizo parte del rodeo. Son como una prolongada canción de apiñadero, y puntos buenos. Son ese fondo musical indispensable para que medialuna entregue su propia melodía».

Los cruces territoriales de la percusión describen a Gustavo San Martín en tres frentes, a través de los cuales asume tradiciones rítmicas como baterista. Ha explorado la cueca urbana, las raíces de la cumbia y sus transformaciones y desde luego el jazz contemporáneo, género que lo situó finalmente como nombre propio y líder de quintetos con el disco En casa de árbol (2018). En ese campo su propuesta incursiona en los puntos de encuentro entre la improvisación jazzística natural y el amplio universo del folclor chileno.

Es impreciso catalogar a Los Trukeros simplemente como un grupo de cueca. Por su carácter poético, su potente teatralidad, su aporte innovador y tradicional al mismo tiempo, y por ese indiscutible compromiso cultural y de identidad local, estos músicos están más cercanos al concepto de juglares modernos. O al menos al de "agrupación artística", como ellos mismos se definen. Compañeros de generación de Los Santiaguinos, Los Tricolores y Porfiados de La Cueca, poseen el sello más auténtico del nuevo movimiento cuequero iniciado en los años '90. Un sello inconfundible en el que aportan particularmente el histrionismo y la pasión de Rodrigo Miranda, la voz guachuchera de Pablo Guzmán y la teatralidad poética de Carmen López y Pavel Aguayo.

Cantor, percusionista y cultor de la cueca chilena pero también de valses criollos y boleros asociados a la bohemia porteña, René Torito Alfaro Parra integró agrupaciones como Los Chinganeros (2008), Los Corrigüela (2011) y sobre todo Los Trukeros (2007), con quienes se inició, llegó a grabar tres discos y a presentarse en el Festival del Huaso de Olmué de 2010. Por esa misma época comenzaron sus expediciones a Valparaíso, donde se fue instalando paulatinamente como músico en un proceso que él denominó "aporteñamiento". Torito Alfaro pertenece a la tercera generación de músicos de esa bohemia de Valparaíso, cuya práctica fue identificada y sistematizada en una investigación del Servicio del Patrimonio.

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).

Las Cuatro Huasas fueron fundadas en 1936 como una versión femenina de Los Cuatro Huasos, adelantándose a otros conjuntos que seguirían ese modelo, como Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Las Cuatro Huasas - considerado el primer grupo musical femenino en Chile- tocaron tonadas, cuecas y valses, actuaron en auditorios radiales y grabaron varios discos. Tenían mucho repertorio original, compuesto por su directora, Esther Martínez, a quien Margot Loyola definió como «el ideal de la artista completa». Duraron apenas cuatro años y se disolvieron con destinos diversos. En 1972, treinta años después, se reunieron por única vez en el programa de televisión "Recorriendo Chile", de la misma Margot Loyola.

En el nutrido panorama de cueca urbana, Nano Parra marca al menos dos distinciones: ha sido uno de los cuequeros más vendedores de la historia de Chile, con canciones y discos que hacia fines de los '60 aportaron a la difusión masiva del género. Por otro lado, su interés en que las composiciones reflejaran sus observaciones callejeras fortalecieron un estilo que luego pasó a ser socorrido por otros autores como marca de carácter. Él asegura ser el primero en haber usado el concepto de «cueca chora».

«Cuecas pa' los templados, picaronas, denunciantes, de homenaje, etc. De todo le trae la banca, pero como siempre será de cabritilla». Así define 3x7 Veintiuna la impronta cuequera que viene repartiendo en vivo y en discos. El grupo se formó en 2005 como un dúo entre Daniel Muñoz, conocido actor chileno, y Félix Llancafil, voz de los Chacareros de Paine. Ambos se conocieron en el Cuecazo del Roto Chileno de 2002 y al poco andar decidieron asociarse en un grupo de interpretación y más tarde composición de cuecas.

Más que como conjunto, prefieren presentarse como un «colectivo». La palabra sugiere el trabajo de todas sus integrantes en igualdad de condiciones, sin jerarquías entre ellas y en permanente contacto con audiencias amplias, atentas al cultivo de la cueca urbana o centrina («aunque, ojalá, sin apellidos», prefieren).

Entre los hijos de Clara Sandoval y Nicanor Parra brilló el talento no sólo de Nicanor, Roberto, Eduardo y Violeta. Hilda Parra, la mayor de las mujeres, destacó también como folclorista, primero como parte de grupos que formó junto a sus hermanos y luego de modo solista. Socia de Violeta en el dúo Las Hermanas Parra y luego de sus hijos Nano y María Elena en el Trío Los Parra, Hilda Parra es recordada por la potencia de su voz y el encanto de una simpatía peculiar y extrovertida, que aglutinó con gracia a parientes y amigos durante toda su vida. «Con tu presencia la pena se aleja de nuestra acera», le escribió en unas décimas su hermano Lautaro.

Inspirados en la figura de Roberto Parra y todos sus bordes, Los Sobrinos de la Villa plantean una música que se mueve entre las fuentes del jazz guachaca y la cueca chora, dos creaciones del cantor, guitarrista y hermano de Violeta Parra. El trío base explora la interacción de las guitarras campesina y eléctrica de jazz, recuperando la dinámica "guachaca" como una transformación bien a la chilena de ese jazz manouche original venido desde Francia. Formado durante la pandemia en Villa Alemana, el conjunto se unió a la escuela musical de la memoria, donde también coexisten conjuntos generacionales como De Perilla, Gypsy Trío, Los Temibles Sandovales o La Nueva Imperial. En 2023 Los Sobrinos de la Villa ganaron el Festival Tío Roberto, que se realiza en San Antonio, como cultores de cueca chora, y al año siguiente estrenaron el disco Lo único que hacemos. Este incluyó un extenso repertorio combinado entre cuecas parrianas y momentos de jazz puramente guachaca, observados libremente, un trabajo en cuyos textos planteó reflexiones sobre la sociedad de consumo y la depredación del medio ambiente.

Los Corrigüela es parte de una cuarta generación de agrupaciones de cueca urbana, con conjuntos como Los Príncipes, Los Benjamines o Voy y Vuelvo. Fue el primer lote que encabezó el cantor y percusionista René Torito Alfaro, quien en la década de 2010 estaba comenzando a emanciparse de Los Trukeros y Los Chinganeros, conjuntos a los que pertenecía en sus inicios en la cueca, para desdoblarse hacia a una independencia que lo llevaría a grabar discos monográficos. Corrigüela podría entenderse como la contracción fonética de la expresión "corre y vuela", pero en rigor es un homenaje a la trepadora de flor blanca conocida como la corre y vuela, que sobrevive a cualquier inclemencia. En la carátula de Apalomillá las cuecas (2011), el único disco que el conjunto dejó, se puede ver la representación de la enredadera y su flor. Fue grabado con la participación de renombrados maestros de la chilena, como el cantor Baucha Araneda y el pianista Aladín Reyes.

En la búsqueda de una reobservación del rol de la cantora popular de fiestas campesinas, las cultoras e investigadoras Leslie Becerra y Cecilia Canto formaron un nuevo elenco femenino tras su paso por el conjunto Las Peñascazo, donde habían estudiado y remontado musicalmente los oficios femeninos. Desde 2009, junto a Patricia Araya y Tania Gómez, que venía del grupo Las Niñas, formaron Las Primas. Con repertorios de cuecas, tonadas, valses, polkas y otros ritmos, y con la colaboración de Rodrigo Miranda, de Los Trukeros, retomaron entonces la función de la cantora tradicional en los contextos contemporáneos. Han publicado los discos Cantora (2012), Chilenitas (2013) y Cantares (2016), que contó con la guitarrista de El Monte, Carolina Sotelo.