Canto a lo poeta

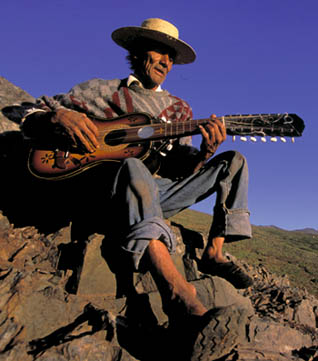

Entre las tradiciones más patrimoniales de Chile está el canto a lo poeta, suma ancestral de dos disciplinas legadas por transmisión oral: el canto a lo humano y el canto a lo divino. Es decir, poesía popular que versa sobre asuntos terrenales y religiosos, respectivamente. Según el investigador Francisco Astorga, el origen del canto a lo divino se remonta a la Conquista, cuando los misioneros jesuitas del siglo XVI enseñaron la doctrina cristiana a los indígenas por medio de la poesía en décimas. Luego, los primeros trovadores y juglares españoles aplicaron a su vez el estilo musical y literario a textos profanos y dieron origen al canto a lo humano, que incluye el arte de los payadores o cultores de la poesía improvisada. Basado en dos formas poéticas principales, la cuarteta o copla y la décima espinela, el canto a lo poeta es interpretado con instrumentos como el guitarrón, el rabel y la guitarra "traspuesta" o afinada en modos distintos al convencional, y generaciones de cultores lo han mantenido vivo en vigilias, escenarios y encuentros de payadores hasta nuestros días.

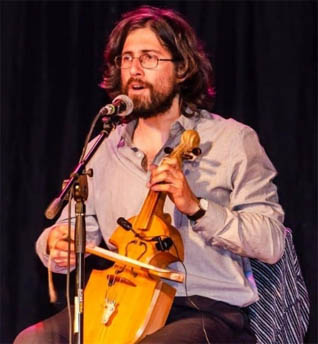

Varias líneas describen a Ignacio Reyes Guzmán en la música. Es payador, poeta popular, cantor, educador y multiinstrumentista. Como cultor del rabel, colonial instrumento de cuerda frotada previo al violín, llegó a publicar un profundo trabajo de recopilación que contribuyó al campo de la investigación y la divulgación del folclor a través de un repertorio de tonadas interpretadas con el rabel: Pretendo de hacer un ramo. Reyes ha sido también director del conjunto Décima Orquesta, un proyecto contemporáneo que vino a proponer una nueva idea para la paya.

Chispeante como pocos, Jorge Orlando Céspedes Romero es maestro electricista y por ese oficio lo conocen sus clientes en Puente Alto, pero como payador, poeta popular y cantor tiene más fama y un nombre propio: El Manguera. Parte del grupo de payadores Los Mentaos, ha publicado dos libros y tres discos y es frecuente invitado a encuentros nacionales de paya.

Uno de los ancestros del canto a lo poeta en Chile es Liborio Salgado Reyes. Padre del fundamental cantor y poeta popular Lázaro Salgado Aguirre (n. 1902), es además hijo de un payador de quien heredó el nombre: Liborio Salgado, "del que se cuenta que payó con el diablo (leyenda que se repite en muchos países de América)", según refiere el cantor Pedro Yáñez en su trabajo "La paya en Chile".

Un apego de vida a la tradición campesina y la música de su zona, Colchagua, animó por más de dos décadas el trabajo de Los Hermanos Morales —o Los Hermanos Morales de Lolol, como también se les conoció—, conjunto familiar que tuvo su mayor conquista en el primer lugar del Festival del Huaso de Olmué de 1979. Varias grabaciones registran la amplitud de un repertorio alimentado tanto por la composición original como por el material recolectado en terreno, y en el que pueden encontrarse sobre todo cuecas, tonadas, periconas, décimas y canto a lo poeta. Sus cuatro integrantes combinaron la interpretación, la autoría, la investigación y diversas labores para la divulgación del folclor chileno del Valle Central, tanto en escenarios formales como en encuentros comunitarios de campo, como bautizos, matrimonios, trillas y fondas.

Entre la nueva generación de poetas populares chilenos, uno de los más jóvenes es Hernán Alejandro Ramírez Correa. Proveniente de la comuna santiaguina de Estación Central y nacido en 1979, Jano Ramírez es cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador, además de tocador de guitarra traspuesta y guitarrón: todas las señas del canto a lo poeta combinadas con su oficio de profesor de historia y geografía.

Conocido principalmente por su rol en el conjunto de fusión de raíz Los del Maipo, Alfonso Ureta Munizaga mantiene una identidad musical vinculada con el territorio de Pirque, también conocido como la cuna del guitarrón chileno. Su crianza en esos lares campesinos y la fuerte presencia del canto a lo poeta allí lo llevaron a conocer de cerca la mística del guitarrón, las múltiples entonaciones locales y de otras partes de la Zona Central, además de conocer a los maestros pircanos y a realizar sus propias investigaciones, tanto fonográficas como historiográficas y metodológicas.

Emma Madariaga es una cultora del verso improvisado perteneciente a un reconocido linaje de cantores a lo poeta de Cartagena, con Arnoldo Madariaga Encina (n. 1938), su abuelo, y Arnoldo Madariaga López (n. 1965), su padre. En ese contexto, comenzó a cantar y a tocar el guitarrón y la guitarra traspuesta a los seis años, en la comuna de Litueche. La familia fue distinguida como Tesoro Humano Vivo en 2017.

Poeta popular y destacado guitarronero, Isaías Angulo es uno de los quince cultores naturales del canto a lo poeta cuya sabiduría fue recogida por Violeta Parra. Conocido como El Profeta y contemporáneo de cantores como Emilio Lobos y Juan de Dios Reyes, el testimonio de su conversación, canto y versos consta en el libro Cantos folklóricos chilenos, recopilados por la artista y publicados por editorial Nascimento en 1979, trece años después de su muerte.

En el campo de la poesía popular, el payador y cantor santiaguino Guillermo Bigote Villalobos tiene una de las mejores escuelas. Fue discípulo de Lázaro Salgado, legendario y ya desaparecido cantor y poeta errante, hijo y formador de cantores, y desde mediados de los años '80 mantiene una activa carrera como payador, poeta popular, autor y compositor, con seis discos editados y la experiencia en vivo de diversos encuentros de payadores nacionales.

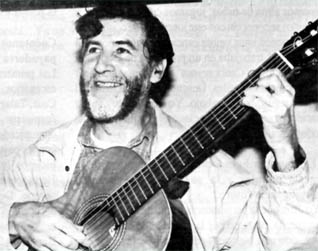

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

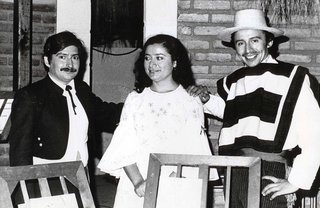

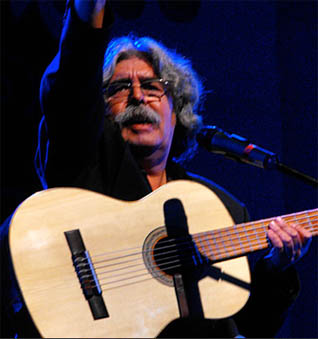

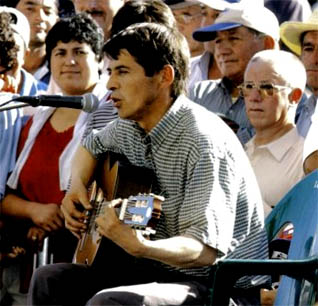

El canto, el guitarrón, la paya y la poesía popular son todos ingredientes de la tradición que se encuentran en Pedro Yáñez, uno de los más persistentes cultores del canto en Chile. Nacido en la ciudad sureña de Campanario, conoció desde esa cuna la raíz tradicional antes de llegar a Santiago, donde estuvo entre los fundadores de Inti-Illimani y del Dúo Coirón e inició su carrera entre movimientos tan principales como la Nueva Canción Chilena, el Canto Nuevo y el canto a lo poeta, del que ha sido uno de los mayores impulsores hasta hoy. Un nuevo hito en su camino fue el popular elenco de payadores que formó en 1980 junto a Santos Rubio, Jorge Yáñez y Benedicto Piojo Salinas, previo a su trabajo desarrollado desde entonces como abanderado de la paya en asociación con Eduardo Peralta y Cecilia Astorga, entre otros. En 1999 ganó el Premio Nacional de Música Presidente de la República.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

Entre los nombres jóvenes del canto a lo poeta desde los 2000, uno de los destacados es el de Myriam Arancibia. Capaz de valerse en los oficios de cantora, poeta popular y payadora, se formó en ellos al alero del veterano Arnoldo Madariaga Encina y de Francisco Astorga, con quien estuvo casada y organizó cada mes de marzo el Encuentro de Payadores de El Rincón en su natal Codegua. Profesora de educación básica, participa por igual en jornadas de canto a lo humano y a lo divino, en vigilias y en encuentros nacionales de rima improvisada.

Entre la valiosa comunidad de poetas populares de la ciudad de Pirque, Juan Pérez Ibarra es el más dedicado a la tradición del canto a lo divino o poesía popular de inspiración religiosa. Discípulo y compañero de Osvaldo Ulloa y Santos Rubio, cantor, poeta popular y guitarronero, es también cuasimodista y ministro de la comunión, además de gestor de encuentros en torno al canto popular y al guitarrón.

Cecilia Astorga es una precursora. Se la considera la primera mujer payadora, desde que a fines de los años '90 se integró a la práctica de la décima improvisada en el contexto escénico frente a un publico. Ello fue determinante para la gestación de una escena femenina de payadoras que tomó cuerpo en las décadas siguientes, delineó una apertura de espacios y de cierto modo vino a transformar siglos de una tradición que vedaba la paya con guitarrón a las mujeres. «Payadora de las artes poéticas y musicales populares chilenas» se ha definido ella con sencillez, pero si hay que ahondar en el impulso íntimo que mueve su creación puede recurrirse a la presentación de una de sus muchas décimas: «Amo mis dedos hablantes / en una noche despierta / amo la ilusión incierta / con silencios abundantes…».

Cuequero y payador en partes iguales, Raúl Talo Pinto es uno de los pocos cantores nortinos consagrados al arte de la paya. Natural del puerto de Coquimbo, comenzó en su adolescencia actuando como cantor en la Pampilla, donde conoció a Elena Montoya, La Criollita, y más tarde, hacia 1980, la acompañó en algunas de sus presentaciones en radio.

Un enfoque distinto del uso de la poesía en décima, propia del canto a lo poeta, es el que presenta este elenco dirigido por el profesor de música y multi-instrumentista Ignacio Reyes. La Décima Orquesta toma su nombre de esta forma de poesía consonante presente en toda Latinoamérica y la lleva a un contexto escénico que se despliega con elementos del teatro y el canto popular, y en lugar de desarrollar la paya en el tradicional enfrentamiento entre dos cultores, tiene una propuesta de ensamble de guitarrones chilenos, guitarras, rabel y otros instrumentos.

El guitarrón, o guitarra grande, uno de los instrumentos más tradicionales de la música en Chile, tiene a un maestro primordial en Juan de Dios Reyes Bahamondes. Reconocido como tal por los principales cantores y tocadores de Pirque, su nombre es una escuela de guitarroneros y cantores a lo humano y lo divino de esa ciudad, que fue su cuna y permanece como el lugar donde se concentra la tradición. La vida de Juan de Dios Reyes estuvo entrelazada con las de compañeros y discípulos. Además de ser primo del errabundo Lázaro Salgado (n. 1902), fue suegro del cantor y guitarronero Manuel Saavedra (n. 1922) y maestro de Santos Rubio (n. 1938), quien lo conoció en vigilias de canto a lo divino de los años '50 en Pirque. Junto a Manuel Ulloa Cortés, padre de Osvaldo Chosto Ulloa (n. 1936), Juan de Dios Reyes ha sido reconocido por el propio Santos Rubio como uno de los responsables de que no se perdieran las tradiciones del guitarrón y el canto a lo poeta en Pirque.

Del pueblo de Huépil, capital de la comuna de Tucapel en la región del Bío Bío, es el payador Leonel Guillermo Castro Rojas, uno de los nombres recientes en los escenarios de la paya en Chile. Nacido en 1964 y agricultor de profesión, se inició en el verso improvisado a fines de los años '90 y desde entonces ha actuado en lugares como la Feria Campesina de Yumbel y los festivales de Laja, Arauco y Chillán, donde obtuvo el tercer lugar. Suele presentarse junto al dúo de canto campesino Quelentaro, y en diversos encuentros de payadores se ha destacado entre poetas emergentes como Víctor Quintana, de Quilleco, y los hermanos Gabriel y Rodrigo Torres, de Puente Alto.

Dos cantores populares chilenos comparten el nombre de Hugo González. El mayor es Hugo González Urzúa, El Pichilemino, cantor a lo humano y lo divino, poeta y payador. El nombre data de su cuna natal en Pichilemu, pero vive en Curanilahue, donde donde participa en vigilias de canto a lo divino y organiza encuentros de payadores, las dos facetas del canto a lo poeta. Sus versos constan además en el disco colectivo Payando despedimos el siglo (2000) junto a Fernando Yáñez y Alejandro Cerpa Fuenzalida, El Pumita de Teno, y en una grabación propia, Lo que al pueblo pertenece. El Pichilemino publica también una lira popular cada dos meses, en otra de las expresiones tradicionales de la poesía popular chilena.