Canto Nuevo

El breve lapso que va entre mediados de los años '70 y comienzos de los años '80 bastó para inscribir en la historia a este movimiento llamado entonces Canto Nuevo. Fue la primera respuesta musical surgida en Chile a la represión cultural y general ejercida por la dictadura de Pinochet tras el golpe militar de 1973. Continuación lógica del movimiento previo de la Nueva Canción Chilena pero al mismo tiempo huérfana de ese antecedente a causa del exilio, el Canto Nuevo se articuló en torno a una generación joven de cantores y conjuntos, muchos de ellos surgidos en facultades universitarias, que se iniciaron en peñas, parroquias y actos solidarios desde 1974 en adelante, para transformarse ya a fines de la década en una escena que ganó espacios en el disco, la radio e incluso una televisión sometida a censura en la época.

Hasta la década de los '70, la música popular chilena había tenido interesantes puntos de intersección entre líneas de muy distinta procedencia. Quilapayún se había introducido en estructuras propias de la música docta al trabajar estrechamente con los compositores Luis Advis y Sergio Ortega, mientras Los Jaivas terminaron abordando el folclor con guitarra eléctrica y batería. Pero ninguna de ellas llegó a ser tan aventurada como el proyecto que impulsó el compositor y arreglador Jaime Soto León, quien en 1974 convocó a los primeros músicos del grupo que fue conocido como Barroco Andino. El nuevo horizonte de la música europea del período 1580-1760 interpretada ahora con instrumental, sonoridades y sensibilidades del mundo altiplánico y latinoamericano.

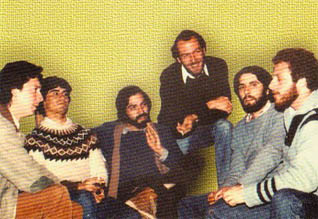

El grupo Semilla es el valioso testimonio de la música de los años '70, de aquellos sectores de la sociedad más golpeados por la dictadura militar. Fueron ex rockeros de poco más de 20 años los que dieron vida a Semilla a mediados de los '70. Se presentaron en los escasos escenarios de esos años, como la Peña Doña Javiera, y en 1981 editaron un cassette con el sello Alerce. Canciones que hablaban de su oficio musical, de esperanzas de cambio y de historias nacidas en contextos de represión fueron el repertorio de una historia que terminó al poco tiempo. Uno de ellos, Jorge Venegas, inició un camino solista y, años después, Semilla fue tributado desde el punk rock de Los Miserables.

El movimiento del Canto Nuevo en los años '70, la experiencia internacional del entonces famoso festival de la OTI y una canción popularizada en la época con el nombre de "Oda a mi guitarra" son antecedentes principales en la historia de Capri, una cantante anticipada. Su nombre estuvo entre los primeros en trascender desde los circuitos iniciales del Canto Nuevo al reconocimiento mayor, y cuando varios otros grupos y cantantes de su generación tomaron el mismo rumbo en la década siguiente, la cantante suspendió su carrera en Chile y se estableció en el extranjero. "Oda a mi guitarra" permanece como su primer legado, incluida hasta hoy en varias compilaciones del Canto Nuevo.

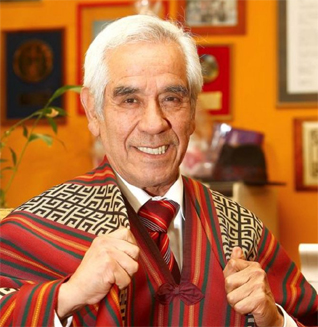

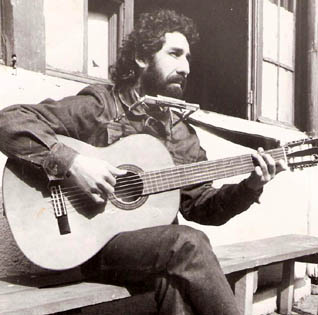

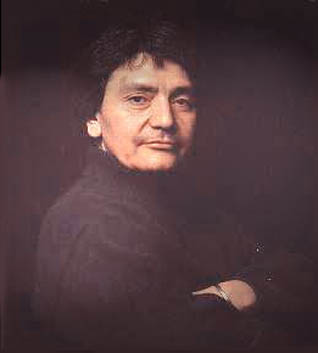

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

Luego de la primera separación de Santiago del Nuevo Extremo, a mediados de los años ochenta, el cantautor Luis Le-Bert comenzó un trabajo individual que se ha mantenido ininterrumpido hasta hoy. Su estilo autoral y su sistema de promoción ha respondido durante este tiempo a una irrestricta autonomía, manteniéndolo como una voz creíble y digna de atención, aunque marginal a la difusión masiva. El tránsito desde la trova hacia la cueca en subjetiva lectura es uno de los senderos por los que darle coherencia a su inquietud musical solista, autodefinida por él como «canción de vanguardia».

Abril, o también reconocido en su época como Grupo Abril, fue un conjunto esencial del período del Canto Nuevo. Surgió en un contexto universitario, primero como un trío acústico, centrado en la voz grave y característica de Tati Penna, y luego fue ampliando su base instrumental, acercándose al jazz y la fusión. En 1979, tras ganar el Festival "Una canción para Jesús" (donde aparecieron por primera vez con nombre de Abril), fueron incluidos en una compilación del sello Alerce con el tema "Había una vez", de la argentina María Elena Walsh. En 1982 el conjunto se presentó en la competencia folclórica del Festival de Viña, con "La semilla" (de Pato Valdivia) y a los pocos meses grabaron el que sería su único cassette. También editado por Alerce, allí se incluyeron diez canciones, mayormente piezas originales de sus compositores. Por entonces sus escenarios se estaban ampliando, e incluso tuvieron una serie de apariciones en televisión, pero diferencias entre sus integrantes pusieron fin a la historia de Abril en 1984. Tati Penna continuaría como cantante de tangos y repertorios, mientras que Patricia Díaz seguiría como cantuatora e investigadora del folclor y Marcelo Aedo iniciaría una historia amplia en el jazz fusión.

En 1982, un grupo de jóvenes vestidos de blanco, subió a tocar instrumentos latinoamericanos al Festival de Viña, con el puro y simple nombre de Agua y una canción "Amanecida", Ese debut, en el marco de la competencia folclórica, fue uno de los pasos finales de este conjunto, cuya carrera se había iniciado ocho años antes, en 1973 en Santiago, y llevó a sus músicos a descubrir y fusionar las raíces latinoamericanas, a radicarse en Brasil entre 1976 y 1980, a escribir un hit popular de los 80, ("La luna llena", que popularizó el cantante Miguel Piñera) y a transformarse en los únicos chilenos que han grabado con el músico brasileño Milton Nascimento. Terminaron su historia en 1982, poco después de su participación en el Festival, y todos siguieron historias musicales por separado. Se reunieron en 1999, y luego se han encontrado muchas veces.

Conocido mucho más en su rol como ejecutivo de televisión, Jaime de Aguirre fue durante los años setenta y ochenta un nombre de inequívoca asociación a la música chilena. Como ingeniero, productor y compositor se involucró entonces en decenas de producciones locales, si bien nunca en un crédito protagónico. "Chile, la alegría ya viene", el canto que simbolizó la campaña del No a Pinochet es su composición más famosa e importante. Treinta y cinco años después, y tras su paso por la televisión, De Aguirre llegó a ser ministro de las Culturas del gobierno de Gabriel Boric durante un período en 2023.

Elicura es un singular conjunto surgido en los tiempos del Canto Nuevo. Formado por seis seminaristas jesuitas, chilenos y peruanos, tomaron el nombre de una matanza de jesuitas durante la Guerra de Arauco, en el siglo XVII, y en los primeros años de los '80 cantaron en parroquias y peñas, llegando incluso a ganar en 1980 el Festival "Una canción para Jesús", con el tema "Yo te canto".

“Guerrillero es el flaco / Un guerrero de la paz y el amor…”. El estribillo de la canción “El Flaco guerrillero” es el gran hit subterráneo de Jorge Venegas, en las dimensiones de siempre de este cantautor de la zona sur de Santiago: Las temáticas y los escenarios populares. La canción fue parte del cassette colectivo El camotazo, de 1988, y luego del primer disco de su carrera solista, comenzada en 1985 tras su participación en el grupo Semilla. Con un receso de casi una década, Venegas completa varios discos y un dilatado historial de presentaciones dentro y fuera de Chile.

Dentro del ya diverso panorama del Canto Nuevo, Callejón fue un grupo en extremo peculiar, que, como pocos de la época, cruzó mundos entonces lejanos: de la universidad a la olla común; de lo docto a lo popular; de la ideología formal a una desobediencia cívica casi anárquica. En lo musical, su guía fue la raíz latinoamericana, y su repertorio se afirmó con composiciones de autores tan importantes como Luis Advis, Jorge Spiginsfield, Jaime Soto León y Rodolfo Norambuena, entre otros. El tema "Se da la casualidad" trascendió como un "clásico de fogata" en circuitos universitarios, y hasta hoy cantautores como Manuel Huerta la reinterpretan en vivo.

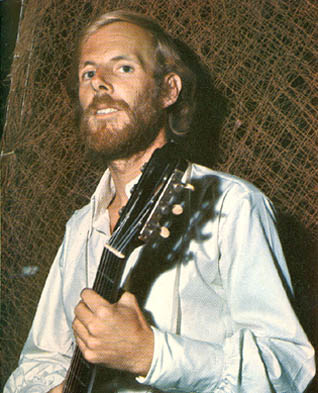

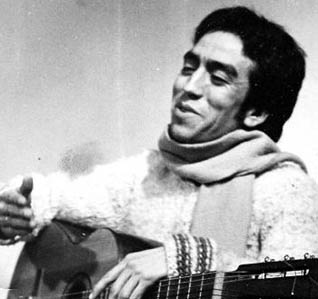

Canciones sin tiempo que hablan sobre personas comunes de paso por la vida, el carpintero, el pescador, la lavandera, el mendigo, el farolero, el soldado o el joven mochilero, marcaron la creación musical de Julio Zegers, trovador al que se le suele asociar con el Canto Nuevo aunque él se encontrara activo mucho antes de la consolidación de ese movimiento. El Festival de Viña del Mar fue una vitrina histórica para quien hasta su muerte a fines de 2025 aparecía como el único solista que había obtenido la Gaviota —el primer premio de ese popular certamen con impacto internacional— en dos ocasiones. En 2022 el cantor de pelo largo, barba y vestido de blanco de esos años '70, cuando apareció en la trova chilena, fue reconocido por la SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena.

Hay un conjunto que fue tan subversivo como Quilapayún. No vivió en el exilio, sino en medio del hervidero de la dictadura militar. Y entre esa nebulosa ayudó a mantener vivo el espíritu de la Nueva Canción Chilena con un mensaje a veces explícito, a veces oculto en su presentación de grupo de "música clásica": Napalé. Junto con Barroco Andino sobrevivió a los años duros y llegó a ser el más importante ensamble continuista de una estética que desde fines de los '60 unificó las músicas docta y popular.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

Se inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años '60 y ha desarrollado gran parte de su trabajo en los escenarios de la música, pero Patricio Liberona siempre ha mostrado la inquietud por rebasar esos límites, y puede considerarse un cantautor de oficio intermitente. El teatro, la actuación, la escritura, la pintura, la escultura y los guiones son oficios que ha desempeñado este autor, un hombre que tras integrar desde 1970 uno de los jóvenes conjuntos de la Nueva Canción Chilena en Los Moros, fue parte como solista de los años del Canto Nuevo, pero ha dejado el grupo de su trabajo impreso en formatos diferentes al del disco.

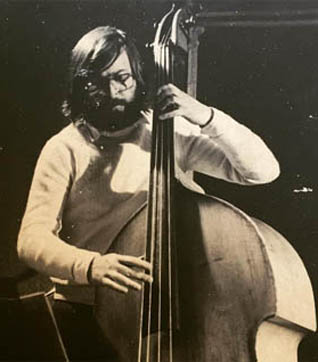

Si el talento pudiera medirse por la relevancia de quienes buscan los propios servicios, Claudio Pájaro Araya tuvo pruebas suficientes de ventaja: Congreso, Los Jaivas, Osvaldo Torres, Cristina Narea, Evelyn Cornejo y Los Celestinos lo integraron en diferentes momentos a sus giras y grabaciones. En sus últimos años de vida, el músico fue parte de la formación estable de Chico Trujillo y Bloque Depresivo. Pero no fueron las colaboraciones el único cauce de trabajo creativo para Araya. Su composición y filosofía en torno a la música nortina apareció también de manera fundamental en el conjunto Huara, cofundado por él en 1978, y el cual lo ocupó de modo intermitente por diferentes décadas, formaciones y proyectos. Avezado en charango, tiple, cuatro venezolano y cajón peruano, el músico nacido en Antofagasta fue considerado uno de los forjadores de un sonido nortino innovador y riguroso. Sus dos discos solistas, Comparsa Huara (2007) y Danza (2021), fueron prueba de su libertad creativa y riesgo en el trabajo sonoro, activadas ambas hasta su muerte, en mayo de 2024.

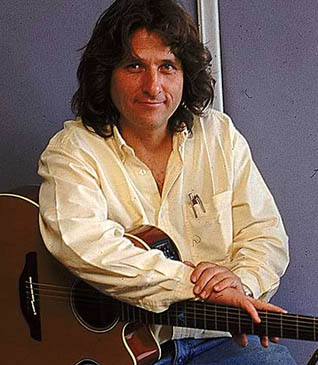

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

Iniciada espontáneamente en el Canto Nuevo de los ’80, Verónica González no fue una figura habitual en aquellos circuitos de música, poesía y protesta política y social como sus contemporáneas Isabel Aldunate, Cristina González o Rosario Salas. Sus permanentes viajes la ubicaron como una artista de paso por Chile, y fue la influencia de muchos sonidos la que determinó su lugar en la música: una exponente de la world music en Alemania, su lugar de residencia.

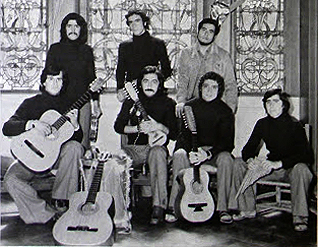

Los intentos de mantener viva a la Nueva Canción Chilena en el período más duro para el movimiento, tuvieron en Aquelarre a uno de sus principales impulsores. Sin virtuosismos instrumentales pero usando rebuscadas metáforas escritas, el grupo retomó canciones de cantautores en el exilio, rescatando los casi proscritos instrumentos andinos y poniendo el tema de la lucha antidictatorial como uno de los ejes de su discurso. Su música, que inauguró el movimiento del Canto Nuevo, poseía su principal soporte de difusión en innumerables tocatas en vivo en parroquias, sindicatos y centros poblacionales.