Bolero

El bolero es una de las formas de canción romántica más fuertes en el mundo latino. Su ritmo pausado, lento y cadencioso originado a partir de raíces españolas y caribeñas surgió en Cuba y fue proyectado a nivel internacional desde México, pero en Chile el bolero fue un ritmo adoptado en propiedad por el gusto popular como parte de la identidad musical. Incluso más allá de que la figura rutilante del género por definición y a nivel mundial sea un cantante chileno, compositores e intérpretes de renombre sobre todo en los años '50 y '60 han creado y recreado un indesmentible bolero chileno, con el respaldo de las completas orquestas de la época dorada de la radiotelefonía o bien con las guitarras y el requinto propio de los tríos melódicos de bolero a la usanza de los internacionales Los Panchos.

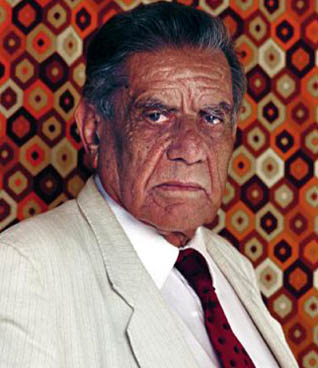

Entre otras muchas características de imposible comparación, Los Crack del Puerto han sido un proyecto de fusión entre generaciones. Sobre el escenario, instrumentistas de poco más de 20 años comparten tareas con los dos hombres al micrófono: Juan Navarro (Juanín) y Luis Alberto Gomez (JM), nacidos ambos en ese limbo de la historia del siglo XX llamado período de entreguerras. Los dos carismáticos e improbables frontmen vinieron a conseguir en su tercera edad relevancia pública e incluso citas internacionales luego de décadas de un canto constante pero apenas amplificado. Primero en el circuito sencillo de bares y restaurantes de Valparaíso, y más tarde en grandes teatros y festivales, su repertorio a dúo de boleros y valses peruanos los distingue por técnica y carisma. No se trata de autoría sino de intención, confidencian ellos: «Si no tienes ganas de cantar lo que dice la canción, no la puedes cantar».

Cantor, guitarrista, pianista, actor de cine y teatro, comunicador radial y televisivo, participante de radioteatros, compositor y profesor de guitarra aparecen entre los oficios de prueba de Raúl Gardy como nombre importante de la música chilena.

New-age y folk son dos etiquetas que no incomodan a Paula Monsalve para ubicar el lugar de su música, si bien en la difusión de su trabajo esta cantante y autora con largos períodos de residencia en el extranjero ha buscado permitirse el cruce con cauces diversos y amplios, también personales. Su motivo es, en sus palabras, «la música de tu tierra, de tu gente, la música que crece dentro tuyo: ésa es tu música propia». Madrid y Fairmount (Indiana, Estados Unidos) han sido hasta ahora las capitales para su trabajo, anclado desde un inicio a la matriz latinoamericana.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Como promesa para la música popular chilena entró Douglas a la industria a sus 29 años, con covers en su repertorio y el padrinazgo del mismo mánager que había descubierto a Zalo Reyes más de veinte años antes. Pero desde ese debut con su versión para “Cariño malo”, de Palmenia Pizarro, el cantante consiguió cruzar hacia las súperventas de la música romántica, donde al menos en los años noventa ejerció de autorizado monarca. Douglas mantiene hasta hoy una regular agenda. Su voz poderosa, la participación frecuente en estelares de televisión y una estampa de total corrección lo convirtieron en el fetiche de las madres, quienes lo bautizaron como el «Príncipe del amor», y se aseguraron de tenerlo regularmente en las parrillas radiales. Douglas profesionalizó desde entonces una carrera musical que hoy busca suerte en Miami, como su lugar fijo de residencia y trabajo.

Ante los ojos de miles, Monna Bell fue una cantante mexicana. En ese país coronó el éxito de su carrera —incluso fue actriz de cine—, y su estilo lleno de gracia y matices interpretativos cosechó los más sonoros elogios hasta su muerte, en Tijuana, en 2008. El mismísimo Juan Gabriel la describió como «la artista que más he admirado en mi vida», sabiendo, eso sí, que hablaba de una mujer chilena, nacida en Santiago como Ana Nora Escobar, y con un talento apenas reconocido entre sus compatriotas. La trayectoria de Monna Bell fue de grandes conquistas internacionales, con presentaciones en Nueva York, un triunfo en el primer Festival de Benidorm (1959) —con la luego clásica "Un telegrama"— y la asociación a grandes orquestas latinoamericanas de su tiempo, como las de Chucho Valdés y José Sabre Marroquín. También de su legado discográfico han existido varios hitos: en 1980, el cineasta español Pedro Almodóvar eligió su versión de "Estaba escrito" para musicalizar su primer largometraje (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) y en el verano español del año 2020, en tiempos de confinamiento por la pandemia de Covid-19, Televisión Española difundió un video con las playas vacías junto a una antigua canción alegre en voz de la chilena: "Cuando cuando".

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

Más de medio siglo y una extensa discografía acumula el Trío Inspiración en el trabajo con el repertorio romántico tradicional latinoamericano, y en ese trayecto ha cabido sobre todo el bolero, pero también el vals peruano, la canción «cebolla», la copla y la balada. Sin prejuicios sobre el estilo que se ajusta a su formación de trío de guitarras con armonías vocales, el grupo ha mantenido el circuito de restaurantes, quintas de recreo y festivales regionales como su espacio natural de acción. Alguna vez conocidos como «Los Panchos chilenos», el Trío Inspiración es prueba del vigor que cierta canción romántica en castellano mantiene más allá de las modas.

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

En una época en que las orquestas populares no tuvieron ni la más mínima parte de los espacios con que siempre contaron en la noche bohemia capitalina desde los años '20, la irrupción de la big band dirigida por Juan Azúa bajo el nombre de The Universal Orchestra vino a reactivar la estética de la música ligera de atril y el swing jazzístico. No sólo pasó a ser la más reconocida entre sus pares desde los comienzos de la década de los 2000, sino que su versatilidad estilítica, el glamour de sus presentaciones, la inclusión de históricas voces y la convocatoria de buena parte de los mejores solistas del jazz de la época, hicieron de The Universal Orchestra un suceso en sí misma.

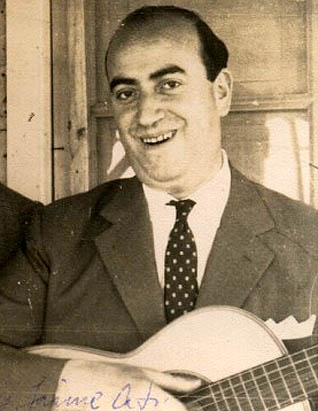

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

Conocido en Chile como el “fantasista del violín” y en diversos escenarios del mundo como el “políglota musical” “el hombre-orquesta” o el “multifacético artista chileno”, por los llamativos espectáculos que ofreció desde 1963, Ricardo Arancibia del Canto fue uno de los músicos más sorprendentes surgidos desde Valparaíso. Creador de piezas como la tonada “Dieciocho sin ti” o la emotiva melodía de violín “Tristeza gitana”, su historia se describe por el más resuelto solismo musical, que lo llevó a dominar la guitarra española, la guitarra hawaiana, el bouzuki, la mandolina, el arpa, la trompeta y el violín.

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Desde la canción melódica al humor es el trayecto que describieron durante sus diez años de carrera Los Flamingos, conjunto vigente entre 1955 y 1965 por cuya alineación pasaron integrantes como el autor y compositor Ariel Arancibia y, en sus inicios, el futuro comediante Armando Navarrete, quien luego ganaría fama gracias a su personaje de Mandolino en el programa de televisión "Sábados gigantes".

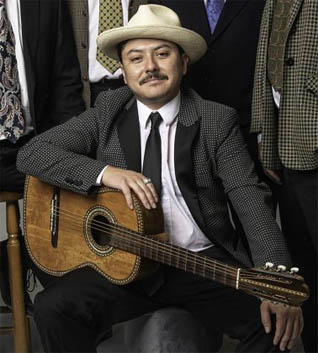

Es entre múltiples colaboraciones que el talento del guitarrista y cantor Miguel Molina Bernales se ha ido mostrando a las audiencias, de acuerdo a una trayectoria de alianzas de excepcional variedad, en lo estilístico y generacional. Su guitarra ha sonado junto a leyendas del instrumento, como Pepe Fuentes, pero también en las incursiones en terrenos de la tradición del solista pop Gepe, entre otros muchos cruces. El músico nacido y criado en Molina (Región del Maule), y residente desde 2013 en Santiago, ha sido sobre todo impulsor de sus propias iniciativas musicales. Tras llevar adelante el proyecto de Los Dos Maulinos, centrado en repertorio campesino, mantiene hoy un quinteto bajo su nombre (Las Guitarras de Miguel Molina) y al Dúo Constanzo-Molina, donde junto a Claudio Constanzo ha extendido entre audiencias jóvenes un rico repertorio chileno que se nutre de históricas agrupaciones.

Conocida como actriz de teatro y televisión, la primera disciplina artística de Amaya Forch fue, sin embargo, el canto, que estudió en la Escuela Moderna de Música y que ha desarrollado de modo más consistente desde alrededor del año 2000. Además de una serie de grabaciones, Forch participó del musical El hombre de la mancha y ha sido jurado de programas televisivos de talentos. Los discos de sus primeros tiempos como cancionista se concentraron principalmente en repertorios latinoamericanos del bolero, la copla y la canción romántica; además de una incursión en el folclor chileno con La consentida (2012) y de colaboraciones con el maestro del piano Valentín Trujillo. En 2019 actuó como voz solista en los conciertos de reinvención de repertorio llevados a cabo por el director Sebastián Errázuriz y el Ensamble MusicActual.

Fabiola Moroni ha sido una intérprete de diversos repertorios melódicos de carácter latinoamericanos que incluyen bolero, vals, bossa, tango y canciones chilenas de raíz, pero fue durante su estada de diez años en Europa que ese espectro de estilos se amplió mayormente hacia un lado pop y jazzístico en su propuesta. Se consolidó de esa manera desde los años 2000 cuando inició su camino solista. Moroni es parte de un grupo variado de cantantes chilenas que han tenido experiencia en Alemania: Cristina Gálvez (fusión latinoamericana), Verónica González (world music), Claudia Maluenda (cabaret) y tiempo después Esperanza Restucci (canto lírico).

Armando Carrera es el autor del célebre vals "Antofagasta". Nació en Valparaíso el 17 de septiembre de 1899 y se educó en la propia Antofagasta, donde, bajo la tutela de sus padres, comenzó a estudiar piano. Por supuesto que siendo el señor Carrera padre sólo un pianista por afición, sus enseñanzas no podían ser de lo más adecuadas. Por aquellos años, hacia 1910, llegaban al país las primeras pianolas y sus respectivos rollos con mazurcas, valses y especialmente ragtimes, y el niño gustaba de colocar en la pianola este tipo de música, para seguir con sus dedos el movimiento de las teclas que subían y bajaban. Ante esta actitud, sus padres optaron por ponerlo bajo la tuición de los mejores maestros de música y piano que había por entonces en Antofagasta.

Nelly Sanders pudo haber sido una estrella de la canción como ocurrió con los nombres más significativos de la Nueva Ola. Pero ella simplemente fue la última de las grandes lady crooners de la música popular, una de las más completas y capaces, más allá de la figuración masiva entre el gran público, de la grabación de discos y del beneplácito medial. Alcanzaría de todas formas la categoría de "figura pop", con algo que en las figuras pop siempre escaseó: la ductibilidad. Si la canción era bolero, tango, swing o bossa nova, detrás estaría la voz pastosa, afinada y melódica de Nelly Sanders.