Música clásica

Se considera música clásica a la música académica hasta antes de la década de 1950, cuando los nuevos lenguajes ocuparon la creación de los compositores.

Carlos Pimentel Barrera fue uno de los pioneros en la guitarra clásica chilena en los albores del siglo XX, protagonista de un intenso trabajo de creación y docencia en Valparaíso, descrito por la producción de abundantes partituras que transitaron desde la música docta a la música popular. Su catálogo superó las 500 obras, con piezas para guitarra, piano y canto, principalmente danzas de salón, gavotas, valses, schottischs, mazurcas y polkas, además de habaneras, tangos, foxtrots y hasta tonadas y cuecas. En 2015 su legado llegó al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional.

Compositor con trabajos en vivo y en estudio para múltiples búsquedas sonoras, Sebastián Vergara desarrolla una obra de diverso enfoque, piezas orquestales y camerísticas, además de trabajos en la electrónica de ambientes y secuencias, música para medios y propuestas de tipo experimental. En sus palabras, su trabajo musical busca "explorar la experiencia de escucha y producción de obra; trabajando la tensión entre el movimiento y lo estático, la contención y la liberación expresiva. También la visualidad y una narrativa implícita". Además de diversos encargos para imagen y arreglos para otros nombres en la música, Vergara se ocupa como docente. Tiene estudios de pregrado y posgrado en el área de la composición, los arreglos musicales, la estética y la filosofía.

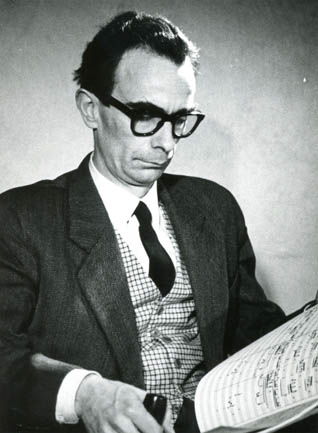

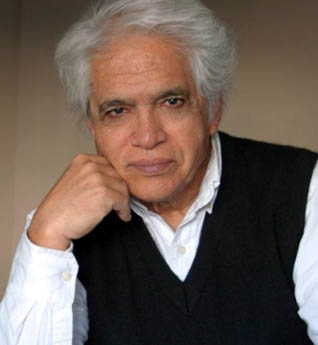

Juan Orrego Salas es una de las figuras clave de la música docta chilena en el tránsito que la composición vivió desde la tradición hacia la era de las primeras vanguardias académicas. Premio Nacional de Música en 1992, el también musicólogo fundó y dirigió importantes instituciones y educó a compositores en Chile y Estados Unidos hasta la década de 1990. Pero también ha sido uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, con un catálogo que incluye más de 120 obras en todos los ámbitos y un estilo que ha influido en autores latinoamericanos. Juan Orrego Salas murió en 2019, en Estados Unidos, a la edad de 100 años.

El tránsito entre Chile y Francia ha marcado la trayectoria de María Paz Santibáñez, una pianista que ha tocado en las principales salas del país, ha desarrollado una carrera internacional como concertista y ha grabado discos en los que autores europeos se encuentran con compositores chilenos. Habiendo sufrido la violencia de la dictadura militar en los años 80, su trabajo también ha tenido un foco en la promoción de los derechos humanos y un concepto que ella ha definido como “memoria y futuro”.

Aunque su título profesional era de arquitecto, Vittorio Cintolesi participó en un sinfín de actividades creativas paralelas, vinculadas principalmente a la composición musical y la escritura. Su trabajo musical figura en varios álbumes, y se repartió entre obras de teatro, programas de televisión, comedias musicales y conciertos para orquesta. Nacido en Santiago y con un largo período de residencia en París, Cintolesi fue pianista, compositor y arreglador. Acaso su hito popular más significativo sea su condición de súperventas por sus composiciones para el programa infantil "Pinpón" así como la canción "Eres exquisita", una de las más conocidas de la Nueva Ola. Fallecido en 2015, desde 2018 la SCD estableció un concurso de composición de música para la infancia que lleva el nombre de Vittorio Cintolesi.

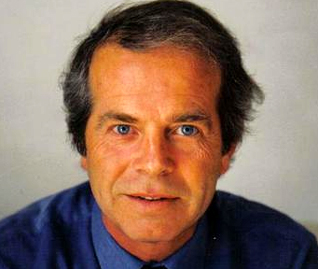

Juan Pablo Izquierdo es uno de los actores más relevantes de la música chilena del siglo XX y comienzos del XXI. Director de vasta trayectoria internacional, con experiencias en Estados Unidos y diversos países de Europa, uno de sus focos ha sido el estreno y promoción de la música contemporánea. Claudio Arrau, León Schidlowsky, Fernando Rosas, Juan Orrego Salas y Pablo Garrido son apenas algunos de los músicos chilenos con los que estableció importantes vínculos, como parte de un recorrido que lo llevó a obtener reconocimientos como el Premio Nacional de Artes Musicales en 2012.

Los mundos de lo acústico-orgánico y lo electrónico-digital se encuentran en la creación de Valentina Maza, compositora, intérprete de viola y productora, aunque también gestora cultural con un importante registro de trabajos en este campo. Se ha desempeñado en varios frentes de la música, desde la experimentación en la electrónica ambient, con protagonismo absoluto de la viola, hasta la composición de música principalmente para obras de danza, junto con una presencia en la música docta durante distintos momentos, integrando agrupaciones como los cuartetos de cuerdas Sukos y Giros o el Ensamble MusicActual.

Contrabajista clásico y de jazz, Carlos Rossat fue un referente en la actividad musical de la Quinta Región, integrante de diversas orquestas y protagonista de la escena jazzística local desde fines de la década de 1980. Se le considera un puntal en la instalación del contrabajo en el jazz moderno, como un sucesor del porteño Luis Basaure. De perfil silencioso y austero, su pulso firme y su sonido amplio se escuchó en sucesivos y activos proyectos, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos que delinearon ese sentido actual para el jazz.

Alejandra Santa Cruz es una de las escasas mujeres instrumentistas que tuvieron presencia en el jazz chileno, aunque su historia como contrabajista se sitúa, desde luego, en el campo de la música docta, clásica y contemporánea. Integrante de la Orquesta de Cámara de Chile por más de dos décadas y con una sostenida trayectoria como profesora en la Universidad de Chile por quince años, su versatilidad la llevó también a incursionar en la composición de obras de música de cámara actual y en proyectos diversos, desde la música experimental a la música popular.

Helmut Reichel pasó del violín clásico al violín gitano, y de ahí llegó al violín jazzístico como uno de los escasos solistas en este instrumento en el género. Con Reichel a mediados de la década de los 2000 se añade un eslabón más a esa corta cadena que ha tenido nombres históricos como Pablo Garrido y Carlos Salas (jazz melódico) y otros más contemporáneos como Roberto Lecaros y Hugo Díaz (jazz fusión). Considerando los estilos, Reichel tomó una posición en el hot jazz como revivalista, y alternó en el post-bop con sus grupos formados en Alemania.

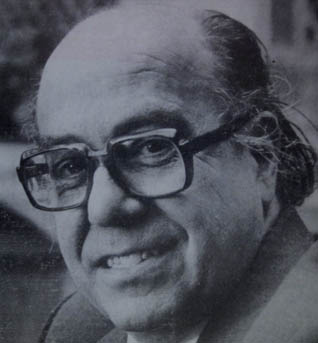

Premio Nacional de Arte en 2000, Carlos Riesco destacó como compositor y gestor, dirigiendo el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y presidiendo la Academia Chilena de Bellas Artes. Inició su formación como compositor en 1943 con Pedro Humberto Allende en la Universidad de Chile. Desde 1947 hasta 1949 estuvo en Nueva York y tomó cursos con David Diamond, Aaron Copland y Olivier Messiaen. Tres años después volvió al extranjero, primero a México para estudiar con Rodolfo Halffter, y luego a Francia, para matricularse en la clase de Nadia Boulanger.

Compositor, gestor, impulsor y administrador, Domingo Santa Cruz cumplió un rol trascendente en la institucionalidad musical en Chile durante cuatro décadas y entidades cruciales como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fueron establecidas gracias a sus esfuerzos. El musicólogo Juan Pablo González define a Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885) y Domingo Santa Cruz (n. 1899) como la tríada fundamental de la primera composición musical en Chile durante el siglo XX.

El librepensamiento de un percusionista como Juan Coderch hizo posible que mundos tan históricamente “opuestos” como la música desde la academia y la música desde la calle pudieran conectarse en ciertos instantes. Coderch no sólo revolucionó la mentalidad y las capacidades técnicas de un percusionista sinfónico, sino que igualmente fue un ejemplo de versatilidad estilística, uno de los más agudos y respetados percusionistas de la música popular chilena desde los años '80.

Como chelista de extendido oficio, Felicia Morales ha acompañado en el escenario y estudio a figuras importantes de la cantautoría y el pop chileno de los años 2000 en adelante: Javiera Mena, Fakuta, Fernando Milagros, Protistas, Caravana, Emisario Greda y Prehistóricos, entre muchos. Con Gepe, ha colaborado hasta ahora en tres discos, y su presencia es frecuente en conciertos en vivo de bandas y solistas para pasajes puntuales que requieren de su talento como ejecutante.

Precursor de la música orquestal y de cámara en nuestro país, Enrique Soro creó la primera sinfonía en Chile y realizó giras por Europa colaborando con artistas como Pablo Casals. Soro comenzó sus estudios con su padre, un compositor italiano avecindado en Chile a fines del siglo XIX. Los continuó en su ciudad natal, viajó a Santiago para ofrecer algunos conciertos privados y en 1897 recibió una beca para completar su formación en el extranjero.

María Luisa Sepúlveda Maira es una figura fundamental en la música chilena en los albores del siglo XX. Su nombre se asocia a la primera compositora académica de la historia, además de una pionera en la definición de género a través de sus acciones musicales. Sepúlveda es también la primera mujer investigadora y recopiladora del folclor. Además pianista, su obra autoral gozó de gran difusión y presencia en el circuito sus académicos, premios y distinciones en un período que llega hasta 1929, cuando comenzó a ser víctima de los círculos masculinos del poder institucional. Ello precipitó una dramática desaparición al ser expulsada del Conservatorio Nacional definitivamente en 1931.

Hija del compositor Alfonso Letelier y hermana del también compositor Miguel Letelier, la cantante Carmen Luisa Letelier ha hecho su recorrido en el ámbito de la interpretación, la enseñanza y la gestión. Su larga trayectoria contempla repertorio orquestal, de cámara y ópera, así como trabajos con el Conjunto de Música Antigua UC y el Ensemble Bartók. En 2010 se transformó en la tercera mujer que recibió el Premio Nacional de Artes Musicales, luego de Margot Loyola (1994) y Elvira Savi (1998).

Dueño de un sitial entre los pianistas más destacados de Chile y América Latina, Roberto Bravo ha desarrollado una formación desde comienzos de los años '60 con maestros como Rudolf Lehmann y Claudio Arrau y en conservatorios de Varsovia, Moscú y Londres, pero también ha cultivado una dedicación por la música popular. Esa vocación se ha manifestado tanto en los repertorios de sus conciertos, en los que suele incorporar arreglos instrumentales para obras populares latinoamericanas, como en parte de su discografía, en la que ha grabado composiciones de autores como Silvio Rodríguez, César Isella, Luis Advis, Víctor Jara, Violeta Parra, Pablo Milanés y Astor Piazzolla en su serie de discos Para mis amigos.

Por más de 20 años, cuando su maestro en la percusión docta y precursor del vibráfono dentro de la música popular Guillermo Rifo se retiró del circuito para componer, Carlos Vera apareció en el medio como el exclusivo vibrafonista activo del jazz chileno. Son las mismas dos décadas que lo tuvieron como lugarteniente del saxofonista alto Patricio Ramírez al interior del grupo Nexus, y que en definitiva le dieron la categoría a Vera como un músico de gran swing y capaz de ejercer liderazgo en otros ensambles afines.