Música típica

La representación urbana de la música campesina, que se dio a partir de la década de 1920, se conoce como música típica. Nació por la necesidad y el afán de llevar el folclor de la zona central a los contextos del espectáculo en la ciudad: a las radios, a las boites y a los restaurantes. Esta estilización del cancionero, principalmente de tonadas, fue el eje central de una naciente industria discográfica en los años '30 y quedó en manos de una serie de grupos formados por profesionales, muchas veces sin oficio musical, que tomaron el repertorio del campo chileno para luego depurarlo en cuanto a sonido y a puesta en escena. Los cuartetos de huasos fueron clave en esta línea, que no tardó en abrirse a la solista femenina estelar y a un cancionero de nuevos autores urbanos. La penetración popular de esos temas –mayoritariamente de la década del ‘40 y ’50, que luego fue desplazada por la proyección folclórica en los ‘60- los convirtieron en clásicos de la canción chilena y hasta hoy esta música típica, lírica, romántica y patriótica, es considerada un emblema de la chilenidad.

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Fue cantor y tomó la guitarra, el pandero o el bajo cuando había que tocar. Cuequero o tanguero si era por hacer bailar, autor y compositor si hacía falta repertorio, arreglador y director de grupos y grabaciones si era preciso llevar la batuta, fue también viajero y cronista innato a la hora de hacer historia y memoria. Son muchas las facetas de Pepe Fuentes, un hombre en el que coincidieron los oficios diversos del músico popular. Tuvo una carrera que avanzó desde conjuntos históricos como Fiesta Linda en los años '50 y Los Pulentos de la Cueca en los '80 hasta su llegada a las generaciones que en el nuevo siglo lo vieron en acción sobre los escenarios, a dúo con la cantante María Esther Zamora o con músicos actuales como Álvaro Henríquez. Chile y otros países en su bitácora, decenas de grabaciones como solista o con diversos conjuntos, el legado personal de su libro biográfico A la pinta mía (2014) y el Premio Nacional de Música Presidente de la República que obtuvo el mismo año son algunas marcas en su trayectoria infatigable.

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Francisco Flores del Campo no sólo es un autor principal de la música popular chilena. También es el más versátil. Ya en la década de 1930 anticipó el sueño de la carrera internacional al trabajar ocho años en EE.UU. Quedó en la historia como el chileno que actuó en la mayor película de Gardel e intervino en el origen de la industria fílmica local. Luego pondría su rúbrica definitiva como compositor. Suyas son las tonadas "Mi caballo blanco", "Qué bonita va" (1964) y "Dos corazones" (1965), los boleros "Sufrir" y "Agonía" y su obra mayor: las canciones de la comedia musical La pérgola de las flores (1960).

Silvia Infantas es la última gran figura de la música folclórica típica que imperó en Chile por más de cuatro décadas y que, desde Los Cuatro Huasos en los años '30 hasta Los Huasos Quincheros desde los años '60 en adelante, se basa en la tonada como símbolo de chilenidad. Silvia Infantas y los Baqueanos y Silvia Infantas y los Cóndores fueron los grupos que ella encabezó en los '50 y '60, con hitos como el vals ‘‘La batelera’’ y la universal canción de Vicente Bianchi y Pablo Neruda ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’. Su voz se instaló en el imaginario colectivo y el gusto popular, al grabar prácticamente todo el repertorio de estándares del folclor para las masas. En 2016 recibió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, corolario de una vida que alcanzó los 101 años de edad.

Los Hermanos Barrientos son parte de los abundantes conjuntos familiares que poblaron el folclor desde los años '20. Tito, en guitarra, y Marina y Carlos, en voces, eran los músicos de apellido Barrientos, quienes en escena se hacían acompañar por grupos de guitarras. Cantaban tonadas y cuecas, y se presentaban desde la segunda mitad de la década del '30 en Punta Arenas, donde vivían. En los años '40 se radicaron en Valparaíso y comenzaron a grabar discos para el sello Victor, estableciendo un circuito estable de trabajo en locales nocturnos y auditorios radiales. En 1946 grabaron el vals de Eduardo Chilote Campos “Corazón de escarcha”, y desde entonces iniciaron una carrera internacional que se extendió hasta fines de los años '60.

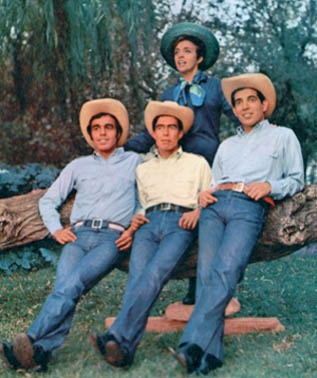

La troncal de los cuartetos vocales de huasos urbanos tiene a este conjunto como nombre principal en una tercera rama de la genealogía. Los Huasos de Algarrobal son “nietos” de Los Cuatro Huasos (1927) e “hijos” de Los Huasos Quincheros (1937) y durante más de cuatro décadas desarrollaron un estilo propio basado en la tradición de ambas agrupaciones, pero proyectado hacia una canción dinámica y versátil.

Antes que todos los músicos que han cantado a Pablo Neruda en el mundo, en el comienzo sólo estuvieron Silvia Infantas y los Baqueanos. Éste es el grupo que grabó la versión original de ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, la canción que el autor Vicente Bianchi escribió sobre versos de Neruda y que, en el disco Música para la historia de Chile (1959), marcó un hito de popularidad en la música chilena.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Carmen Barros había adoptado el seudónimo Marianela en los años '40, cuando debutó en el canto popular, pese a la oposición de su familia que apoyaba su formación en la música docta. Dos décadas más tarde mantuvo el nombre para el grupo vocal que la proyectó como figura televisiva: Marianela y Los Gatos. El cuarteto se presentó principalmente en el programa "El tejado musical", transmitido desde 1965 por Canal 13 con la intención de replicar el formato de los programas radiales. Por eso, la disposición escénica del conjunto fue siempre pensada para las cámaras: ordenada, clara y tomando la canción como plataforma para una interpretación cantada y actuada. El conjunto tuvo una vida de casi cuatro años.

Mirtha Iturra Bernales es una cantora de rodeo a la vez que figura de la música típica en la ciudad, activa intérprete y divulgadora del folclor centrino en los escenarios y los discos. Nacida en Constitución en el seno de una familia de agricultores y músicos, tuvo estrecho contacto con la vida campesina, la tierra y las canciones. Llegó al Puente Alto rural y entonces ha proyectado la canción campesina, más de 800 cuecas y tonadas, desde la ciudad. Su nombre es ineludible en el panorama de la canción folclórica desde los años '80 en adelante, y ha sido considerada, durante 30 años, una de las principales representantes de las cantoras de rodeo y la más influyente para toda una generación de jóvenes intérpretes que llevaron estos repertorios al disco.

Ester Soré es la principal cantante de tonadas chilenas del último siglo. Grabó por primera vez la exitosa ‘‘Chile lindo’’, de Clara Solovera, y no sólo contribuyó a enriquecer el modo de interpretar esas canciones gracias a una voz reconocida entre las más claras y expresivas de su tiempo. Además fue una artista popular en un sentido amplio: en la radio, los discos, las giras y el cine. A partir de la música folclórica, y décadas antes de que palabras como showoman o entertainer fueran acogidas aquí, Ester Soré, a quien llamaban la Negra Linda, fue la entretenedora chilena de su tiempo.

Los Guasos de Chincolco fueron la primera agrupación de huasos de la música chilena, inaugurando un formato musical que, aunque en su génesis no tiene nada que ver con el campo ni los campesinos, hoy es una de las imágenes más reconocidas del folclor tradicional chileno. Nacidos en un teatro, fueron un dúo y luego un cuarteto, y sus tonadas fueron las primeras que se grabaron en la historia de la música chilena. Si bien su funcionamiento fue irregular, su nombre ha quedado como el comienzo de un camino en la música folclórica chilena y un antecedente ineludible de nombres como Los Cuatro Huasos (1927), Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Un disco editado en los 2000 rescató y difundió parte de su fundamental repertorio, conformado por tonadas, cuecas, canciones como "Río río" y temas latinoamericanos.

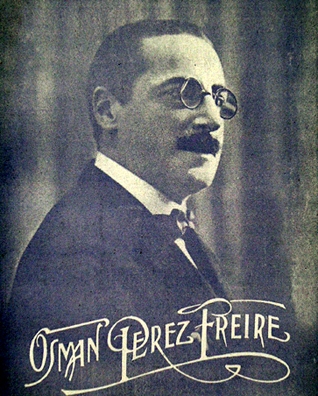

El verso "En el río Calle-Calle se está bañando la luna" es la presentación absoluta de Luis Aguirre Pinto, cuyas dos canciones más importantes son las tonadas "Camino agreste" (1950) y "Camino de luna" (1958), a la que pertenece esa letra dedicada a las ciudades sureñas de Corral y Valdivia. Violinista en sus inicios y con presencia en espacios musicales de la belle époque capitalina como salones de té, hoteles y auditorios radiales, su paso a la composición lo llevó a incursionar en una amplia panorámica de ritmos, boleros, valses, tonadas y fantasías sinfónicas. Ello le significó entregar una gran cantidad de piezas al primer cancionero popular chileno y de paso ser considerado "el sucesor de Osmán Pérez Freire".

Autora de los populares versos ‘‘Ayúdeme usted, compadre / pa’ gritar un viva Chile’’, Clara Solovera es una de las principales creadoras de la música típica chilena. Suya es esta clásica ‘‘Chile lindo’’ (1948), canción que encabeza la lista de himnos costumbrista de las tonadas chilenas, además de ‘‘Mata de arrayán florido’’ (1948), ‘‘Manta de tres colores’’ (1956), ‘‘Álamo huacho’’ (1963), ‘‘Te juiste pa’ ronde’’, o ‘‘Huaso por donde me miren’’, parte del repertorio que hace de ella una de las más prolíficas fuentes para la tonada.

Osmán Pérez Freire es un fundador. Ya en los albores del siglo XX fue el primer autor de alcance internacional en la historia de la música chilena, con una canción que hoy es patrimonio mundial y cuyo título va indisolublemente unido al nombre de su autor: el ‘‘¡Ay! ¡ay! ¡ay!’’ (1915). Al escribir ‘‘Asómate a la ventana / Ay, ay, ay, / paloma del alma mía / Que ya la aurora temprana / Ay, ay, ay, / Nos viene anunciando el día’’ impuso una de las canciones chilenas más tradicionales.

Pedro Leal es un cantante y guitarrista folclórico conocido principalmente por haber integrado el conjunto de Silvia Infantas y Los Baqueanos y posteriormente el Dúo Leal-Del Campo, que desde los años 60 cantó junto a Ester Soré, su esposa y cómplice artística hasta entrados los años 90. Dotado tenor, Leal inscribió su nombre en varios pasajes de la música folclórica chilena del siglo XX.

Nombre presente en la escena del folclor de masas durante los años '60, el dúo se activó con Pedro Leal (voz y guitarra) y Germán del Campo (arpa y segunda voz), como resultado de la separación del conjunto Los Baqueanos. Integrantes de este elenco que durante los años '50 secundó a la joven estrella de la tonada Silvia Infantas, una vez que ella siguió adelante con Los Cóndores. Leal y Del Campo continuaron en la industria del folclor como sociedad durante los años venideros. El dúo grabó una serie de LP, animó la noche en espacios del espectáculo capitalino como El Pollo Dorado, la Taberna Capri, el restorán Nuria e incluso en Casino de Viña del Mar, y tuvo presencia en la pantalla de televisión y el cine. En 1962 el Dúo Leal-Del Campo participó en la inauguración del Mundial de Fútbol efectuado en Chile y a menudo integraron voces estelares de la tonada a asus presentaciones, por lo que fueron presentados en la prensa como "un dúo de tres músicos": Ester Soré, Margarita Alarcón y Aida Salas. En 1965 compitieron el apartado folclórico del Festival de Viña del Mar, donde obtuvieron el segundo lugar con la cueca "La dama blanca".

Aunque porteño de nacimiento, Luis Bahamonde es el más huaso de los compositores de música típica chilena. ‘‘Fiesta linda’’, ‘‘Ende que te vi’’ (1940), ‘‘Viva Chile’’ y ‘‘Qué bonita es mi tierra’’ (1968) son sólo cuatro de las más célebres tonadas en las que el autor exalta por igual el amor por su país y el perfil del huaso a caballo como personaje característico. Su trabajo se encauzó en solitario, en comosiciones para otros intérpretes, y, sobre todo a través del conjunto Fiesta Linda, cuya voz principal, Carmen Ruiz, selló un molde de excelencia para la interpretación de tonadas.