Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

La Saga fue un proyecto que exploró el jazz latinoamericano durante la década de los 2000 y fue conocido primeramente como el grupo del saxofonista Eloy Alquinta, el segundo hijo de Gato Alquinta, fallecido en 2004, apenas un año después del emblemático músico de Los Jaivas. Fue parte de una oleada de agrupaciones que adoptaron la improvisación jazzística desde esa perspectiva de las raíces: Apus Jazz Bank, Motete, La Otra Tierra, Fusión Judá, La Pincoyazz y Sur, prácticamente todos descendientes cercanos o lejanos de La Marraqueta como cultores de la llamada “fusión criolla” o “fusión chilena”.

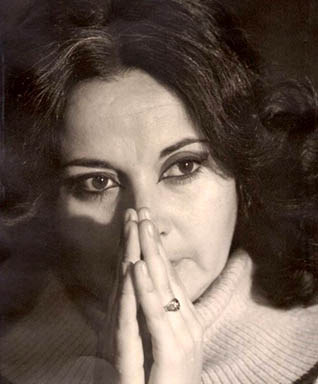

La de Rebeca Godoy es una de las voces más persistentes en la canción comprometida en Chile, entregada a su vocación por la música latinoamericana entre sones de bolero, ranchera, tango, vals peruano y la raíz folclórica chilena así como a las causas sociales de las que siempre se hizo parte desde los escenarios, a partir de sus inicios a mediados de los años '70.

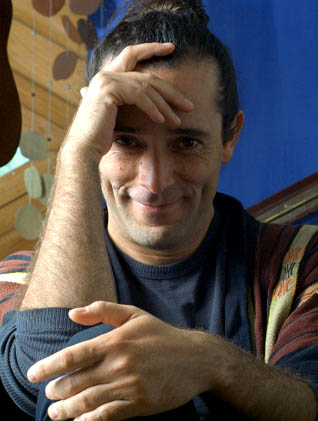

Detrás de la figura del compositor Joakín Bello, ciertamente el prócer de la música new age chilena, surgieron otros músicos inspirados en conceptos como la naturaleza, la introspección y la meditación, dándole continuidad a esa línea estética. Rodrigo Cepeda —más conocido como Subhira ("Coraje" en hindú)—, se transformó a partir de los años '90 en el nuevo portador de estos conceptos, a través de un extenso trabajo creativo y proyectos afines a la fusión étnica, pero también a la investigación de la música de los pueblos originarios, la composición de música de carácter sinfónico y camerístico, además el liderazgo de ensambles acústicos y de electrónica étnica, la creación del sello Mundovivo y los festivales Músicas del Mundo.

Baterista y compositor, Pablo Sáez ha desarrollado su discurso desde el encuentro de las raíces de la música sudamericana y las influencias de las músicas actuales que él encontró en Europa a su llegada a Alemania en 2008. El resultado ha sido el surgimiento de un jazz contemporáneo que reúne estos componentes y que se remarca en el mestizaje de sus agrupaciones, dinámicos quintetos de varias nacionalidades, que él bautizó como Surensemble.

Marcetribu es un ensamble instrumental de inspiración en la raíz folclórica y proyección en la fusión latinoamericana, que se estableció en 2001 alrededor de la cantante y compositora Marcela Rojas: La "tribu de Marcela". Además de integrar el grupo de música infantil Agualuna como percusionista, fue el nombre, el rostro, la voz y el émbolo de uno de los múltiples conjuntos en esta línea que poblaron la escena de los años 2000, como Sur-Gente, Santa Mentira, La Comarca, Bombyx Mori y Sonámbulo, entre otros.

Sol y Medianoche fue uno de los primeros grupos en Chile dispuesto a recuperar el legado de canto popular de Violeta Parra y presentarlo en clave rockera y eléctrica. Combinaron ese trabajo con composiciones propias, y es posible ubicar su música en una continuidad con lo que una década antes que ellos hicieron Los Jaivas, Blops y Congreso. Desde 1982, la banda reunió a músicos antes experimentados junto a En Busca del Tiempo Perdido, Sol de Medianoche y Tumulto, afines al rock progresivo, el rock duro y el canto de raíz latinoamericana.

Iniciada a los dieciocho años en el grupo de fusión y música celta Riveira, Paz Miranda Iturriaga fue avanzando como una figura autónoma en las nuevas escenas independientes de la Quinta Región. Nacida en Viña del Mar, integrante de ese grupo de Quilpué y con trabajos como profesora de música y apariciones como cantautora en los circuitos de Valparaíso, Miranda dejó un primer registro de época con el disco Desvelado punto cardinal (2019). Allí reunió toda esa temprana etapa creativa, a través de reflexivos textos, muchas veces autobiográficos, y una propuesta musical donde puso en relieve sus influencias: desde las músicas latinoamericanas al pop y el jazz.

Percusionista chileno de extenso e internacional oficio, Jorge Almonacid viajó con 18 años a Londres, Inglaterra, y forjó desde entonces allí su vocación musical. Especializado en ritmos afrolatinos, es hábil en tumbadoras, cajón, bongó y tamboriles uruguayos; y ha estudiado con maestros de diversas nacionalidades en cursos anclados en Londres, Lima, Ciudad de México y Madrid. Durante su residencia británica fundó al menos dos conjuntos de formación multinacional: Negrocan (con quienes llegó a los festivales Womad y Glastonbury) y Canfusión. Más tarde, de regreso en Chile, ha tenido colaboraciones en vivo y en disco con gente como Jorge Campos, Italo Pedrotti y Jeanette Pualuan.

Inicialmente formada como cantante pop y R&B, Bárbara Lira debutó como cultora de una música latinoamericana mestiza, en una línea marcada por nombres como Francesca Ancarola o Magdalena Matthey, aunque fue parte de una generación posterior que integran cantantes como Susana Lépez en Concepción o Lorena Gormaz en Santiago. Tras su debut discográfico en 2005, Lira se centró en la docencia del canto.

Una experimentación en el ritmo y en el groove sostienen la música de Zenit Collective, un ensamble de jóvenes músicos que surgió en tiempos pandémicos con una propuesta sostenida en esos matices percusivos, a través de una sección protagónica de parches y accesorios afrolatinos, africanos y latinoamericanos: tumbadoras, djembes, timbales, zurdos, repiques, shakers e incluso pad electrónico. Suma, además, el uso de la voz sin texto e instrumentos innovadores para ensambles de este tipo, como el acordeón y la marimba.

Militante de una música de las raíces más profundas y los folclores sureño y andino, desde fines de 2013 Lizbeth Alejandra Ruiz encontró en tierras argentinas un nombre propio y un rumbo creativo. En el pueblo de San Marcos Sierras de Córdoba, donde se instaló finalmente, se convirtió en Lite Ruiz, se presentó en diversos escenarios con atuendos que representan a las culturas y apareció cantando coplas con una caja de ritual temazcalera, cuyo sonido se asemeja al del kultrún mapuche. Fue su imagen más reconocible en el período de vida en Argentina, aunque también cantó con guitarra criolla e incluso guitarra eléctrica.

Son distintas fuentes musicales las que acuden a Tizana, el grupo que debe su nombre a una bebida natural medicinal, que en sus canciones cruza la cueca, la cumbia y el rock, y que como sello cuenta con un marcado protagonismo de la percusión africana. Dos discos editados hasta 2012 marcan una historia que ha tenido distintos períodos de intensidad, pero que ha contado con un importante actividad en vivo y sencillos radiales, como "Daño".

Sexto Piso nació en la Universidad de Chile, a partir del Taller de Música Latinoamericana impartido allí por el profesor, compositor y multi-intrumentista Claudio Acevedo, integrante de Ensamble Serenata. El conjunto de viene a ser el tercer elenco de fusión latinoamericana promovido desde esta experiencia académica, tras Cántaro (1999) y Merkén (2006). En esta línea, Sexto Piso ha desarrollado una propuesta de música popular de raíz latinoamericana, basada en composiciones propias y arreglos del cancionero latinoamericano, y en la combinación de instrumentos folclóricos (guitarra, charango, tiple, cajón peruano, quena, zampoña) con otros asociados al mundo docto (piano, saxofón, violín, cello, flauta traversa, contrabajo). Su primer disco, Desde el sexto piso (2014) fue también un homenaje a la sala de clases donde nació el conjunto, ubicada en el sexto nivel del edificio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en calle Compañía.

Si bien como intérprete de standards Nicole Bunout formó parte de la llamada "nueva ola del jazz vocal" a mediados de la década de los 2000, su proyecto creativo en la música autoral se ha enfocado en la canción folk con una inspiración en la música latinoamericana, que diez años después de su aparición en esa escena jazzística la llevó a publicar su primer cancionero propio en el disco Crisálida (2014).

Con ramas familiares que provienen de La Araucanía en su linaje paterno y desde el Biobío en el materno, Vasti Eunice Michel Castillo se ha definido en el oficio musical como "heredera de cantora campesina". Como cantautora contemporánea ha tomado el folclor sureño, pero la ha reconvertido en una música de fusiones, lo que quedó expuesto sobre todo en su primer disco: De tierras y asfaltos (2009), donde en sus canciones Vasti Michel habla de ambos mundos.

Halchic es el nombre de una mujer de la etnia selknam que fue exhibida en Argentina. Es también el nombre del conjunto de fusión latinoamericana formado en el Cajón del Maipo por los jóvenes músicos cajoninos Catalina Urrutia y Gaspar Aedo. En un primer momento desde el rock fusión, el proyecto fue mutando hacia una música de raíces folclóricas que terminó por delinear la primera propuesta para Halchic (fonéticamente Jalchic). Ya como quinteto, con instrumentos como guitarras acústicas y eléctricas, flauta traversa, bajo y batería, el grupo inició un trabajo de composición que quedó expuesto en el EP de cinco canciones, Halchic (2018), producido por Marcelo Aedo, padre de dos de los integrantes. La música, si bien moderna, se surte de insumos e influencias andinas y folclóricas provenientes de la Nueva Canción Chilena, a través de referencias como Víctor Jara o Inti-Illimani, además de las sucesivas transformaciones de esta música, como las que se pueden apreciar en los trabajos más contemporáneos de Magdalena Matthey o Elizabeth Morris.

Jorge Bravo ha sido uno de los más importantes solistas del flamenco chileno fuera de nuestras fronteras, tal y como ha ocurrido con otros nombres en esta modalidad guitarrística, como Carlos Pacheco Torres (en Córdoba) Claudio Villanueva (en Madrid) y Andrés Hernández (en Sevilla). Instalado en Londres desde 2005, Bravo se ha desdoblado desde el flamenco al jazz gitano y a la música sudamericana sumando credenciales en distintos frentes, tanto como instrumentista como profesor.

Iniciada como banda de rock animadora de fiestas universitarias en Coquimbo, el trío que formaron el guitarrista y cantante Tulio Guerrero, el bajista Guillermo Narváez y el baterista Omar Santander, estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental, determinó dar un paso más en la música hacia 2004, cuando comenzaron a escribir composciones propias. El guitarrista Orlando Sánchez, quien estaba participando del ambiente jazzístico de la Cuarta Región, se unió poco después. De esa manera, como cuarteto, Los Changos (nombre obtenido de la étnia sudamericana de pescadores que habitó todo el norte de Chile) se orientaron a una música vinculada a la influencia ancestral precolombina y del entorno natural.

En Chile, el perfil más conocido de Patricio Wang está vinculado a la renovación que sus creaciones aportaron a principios de los '80 a Quilapayún. Pero su alcance como compositor e instrumentista llega a los ámbitos contemporáneo, clásico y experimental tanto como a la música popular y latinoamericana que ha cultivado en otros conjuntos como Barroco Andino, Amankay y como solista. Desde su partida a Europa en 1976, Wang ha profundizado en la música contemporánea como parte de una extensa ruta artística. Activo hoy en Holanda y Francia, no tiene en la distancia un impedimento para seguir ligado a músicos chilenos.

La línea cronológica de un bolero hecho en Chile largamente suspendido tras el época de oro de la industria discográfica y la radiofonía, se retomó a la manera solística cuando la joven cantante Carmen Prieto Monreal apareció en abril de 1990 en el Café del Cerro junto a un pequeño ensamble guitarras y percusiones cubanas. A través de su voz morena se replanteaba la fuerza poética y musical de aquellas canciones desagarradoras.