1990

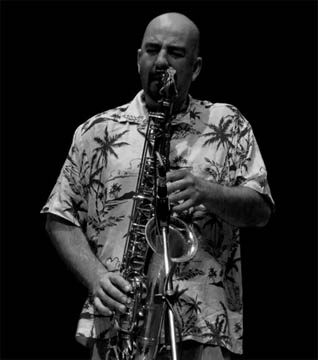

Junto a Ignacio González y Claudio Werner, Jimmy Coll fue uno de los primeros nuevos saxofonistas de los '90, cuando las guitarras eléctricas dominaban la escena y las cañas recién estaban reclamando su sitial. Coll llegó a ser conocido y muy escuchado por las audiencias jóvenes de la época como el tenorista del primer quinteto de Cristián Cuturrufo.

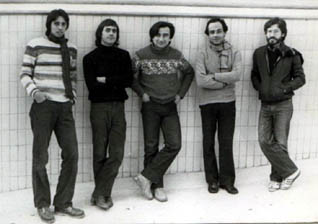

El quinteto jazz-rock y fusión de Valparaíso apareció a comienzos de los '80 para vigorizar la escena de bandas en la vanguardia del jazz eléctrico, con bandas como Kameréctrica (con el violinista eléctrico Roberto Lecaros), Quilín (con el guitarrista Alejandro Escobar), Cometa (con el baterista Pedro Greene), Alsur (con el guitarrista Edgardo Riquelme), y más adelante Trifusión (con el guitarrista Emilio García). Ensamble incluyó en sus filas al guitarrista Eduardo Orestes, al saxofonista Jaime Atenas, al tecladista Pablo Bruna, al bajista Carlos Martínez y al baterista Boris Gavilán. Realizó presentaciones en el entonces Teatro La Batuta en 1990, y en el centro Cultural San Martín de Buenos Aires en 1992. Editó el disco Sobre cordeles y bisagras (1990).

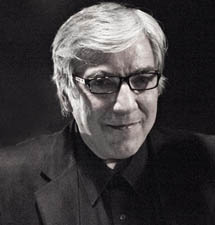

Pianista, compositor, líder y productor musical, solo dos años efectivos de música en Chile se apuntan en la trayectoria del activo pianista de jazz nacional Pablo Paredes. Entre 1986 y 1988 perteneció al quinteto eléctrico dirigido por el violinista Roberto Lecaros bajo el nombre de Kameréctrica. Luego Paredes se instaló en la ciudad alemana de Colonia, para estudiar con una beca del gobierno alemán. Y desde ahí condujo una carrera de triple valencia como solista, compositor y sesionista, llegando a ser uno de los más comprometidos y fuertes cultores de la conexión entre el jazz y la raíz folclórica.

Pianista, tecladista y organista, Raúl Morales ha tenido participación en importantes proyectos de los '90, sobre todo con su presencia en el sonido vintage que el Ángel Parra Trío recogió a partir de 1998, después de su trilogía de discos estrictamente focalizada en el jazz straight ahead. Morales, también conocido como Súper Raúl, debido a la contundencia en el sonido Hammond, realizó grabaciones con Los Tres y con Santos Dumont en ese mismo período. En paralelo, mientras permanecía como miembro del trío de Ángel Parra, Roberto Lindl y Moncho Pérez, colideró con estos dos últimos otro conjunto de jazz que se presentó con el nombre de Súper Titae Moncho, y que recogió repertorio de swing, bop y soul. En sus múltiples intervenciones, Morales ha sido sidemen de músicos como Parquímetro Briceño y Cristián Cuturrufo, ha liderado sus propios tríos de jazz, e incluso ha dado conciertos de piano clásico en temporadas de música de cámara.

Lucho Barrios fue peruano, pero su huella en Chile es trascendente. Su potente voz, quejumbrosa y lastimera, se paseó por valses y boleros de una manera inconfundible, anclándose al sentimiento más profundo de sus auditores, sin para ello necesitar de promoción convencional ni espacios televisivos. Una extensa discografía, de más de mil canciones grabadas, es hoy parte de su legado, inevitablemente asociado a ese espacio estético, de clase y de convivencia que asociamos a la noble cultura «cebolla», y que el cantante nunca tuvo complejo de enarbolar. No fue autor de las muchas canciones que sin embargo sí supo hacer propias, y entre las cuales brillan "Amor de pobre", "Mi niña bonita", "Me engañas, mujer", "Señor abogado", "Amor gitano" y otros varios relatos de dramas casi inimaginables, que Barrios optó por interpretar como un actor de teatro abraza un papel. Su versión para el vals a Valparaíso "La joya del Pacífico" no fue la única ni la más identificable para los porteños, pero sí por lejos la más difundida.

La más importante de las fundadoras del grupo Cuncumén junto al cantante y compositor Rolando Alarcón es Silvia Urbina. Parte de la primera alineación de ese conjunto de proyección folclórica a contar de 1955, ella se mantuvo en el grupo hasta 1961, época en la cual desarrolló además el conjunto paralelo de los Cuncumenitos en el que aplicó su oficio de educadora en la formación de niños dedicados al folclor chileno. Cantó y grabó discos a dúo con músicos como Rolando Alarcón y Patricio Manns, y luego se mantuvo activa en diversos escenarios folclóricos. En octubre de 2004 recibió el Premio Nacional de Folclore que entrega el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, en reconocimiento a su cuarenta años de trabajo como investigadora y profesora.

Paillal es al mismo tiempo un nombre heredero de los primeros conjuntos de proyección folclórica de los años '50 y '60 como Millaray y Cuncumén y un eslabón con seguidores recientes en la misma tradición como Rhailén y Taller Calahuala. Definido como un grupo de cantores y bailarines populares, es dirigido por su fundador, el investigador Osvaldo Jaque, con el propósito de recopilar, estudias y difundir el patrimonio tradicional chileno.

Músico, diseñador y fundador del prolífico netlabel de "música chilena de raíz electrónica" Pueblo Nuevo, Hugo Espinosa Chellew ha trabajado desde 2004 bajo el alias de Mika Martini, aunque más tarde asumió otro alterego como Franz Benkho, para abrir la vía a sus proyectos creativos. Su música generó improbables cruces entre electrónica experimental y sonidos e historias de pueblos originarios de Chile.

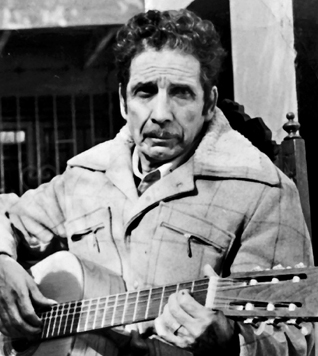

Hacia el final de su vida Roberto Parra Sandoval se convirtió en el emblema de una identidad nacional extraviada. La dictadura había visto en los grupos de huasos típicos un cómodo modelo de lo nacional, pulcro y clasista, que nada tenía que ver con la genuina cultura popular, rural o callejera, que palpitó a las sombras de la oficialidad. Roberto Parra transitó en el margen, y su tardío reconocimiento puso en evidencia dos modelos en disputa que afloraron con más claridad desde los años '80: huasos de gomina versus cuequeros bravos. Hermano de Nicanor y Violeta, autor de célebres cuecas y de la obra teatral La Negra Ester, Roberto Parra redefinió para siempre en Chile el concepto de cultura popular, al punto que el día de su nacimiento, el 29 de junio, llegó a ser declarado por ley Día Nacional del Folclor Urbano cuando el país conmemoró en 2021 su centenario.

Seudónimo del rapero Vicente Durán, Subverso es un proyecto de hip hop que ha tenido una significativa relevancia pública debido a las alusiones a la política contingente que incluye en sus canciones. En febrero del 2008 subió a Youtube un video del tema "Infórmate", con imágenes televisivas y abiertas alusiones al gobierno y los empresarios,[...]

Más que un músico, Guerrillerokulto se define a sí mismo como «un activista del hip-hop», y es activo como tal tanto en la creación como en la promoción educativa del género y la gestión en torno a sus cultores. Su compromiso con el rap chileno es de larga data (incluso tocó un tiempo en Los Panteras Negras): fue parte del colectivo Enigma Oculto, a fines de los años 90: y en 2000 inició un camino en solitario con su nombre artístico (por encima del civil, Rodrigo Cavieres). Parte de colectivos políticos como La Coalixión y Hiphoplogía, gestor de talleres y más adelante de encuentros masivos (como el célebre Planeta Rock), en 2004 debutó con su primer disco solista, Versos en resistencia. Desde entonces ha estampado varias canciones en la historia del hip hop como “Impío” (dirigido a Carabineros), “Motín en la sala” (un reclamo escolar años antes de los movimientos estudiantiles), “Luchín” (una reinvención del clásico de Víctor Jara) o “MC” (donde hace un homenaje a sus colegas raperos), además de álbumes de concepto claro y nunca banal.

El nacimiento de Tiro al Aire coincide con el momento en que el punk chileno adquiere cualidades emotivas o intimistas en las letras, pero que en este grupo santiaguino iniciado en 1995 tiene que ver además con la desenvoltura de una canción como "Te quiero ver muerta", su mayor éxito. Cercano al medio audiovisual, Tiro al Aire grabó canciones para cortometrajes y largometrajes (Ángel negro, Promedio rojo) y fue la escuela preparatoria del baterista y futuro director y animador de TV Eduardo Bertrán. Su primer cassette lo publicaron en 1995 (Debut) y llegaron a compartir escenario con BBs Paranoicos, Fiskales Ad Hok y Nos Independencia. Un único álbum homónimo (Tiro al Aire, 2003) es el mejor registro de su legado sonoro.

Compositor, productor y cantante, Juan Carlos Duque ha sido un nombre recurrente en circuitos de la música popular chilena, aunque desde veredas muy diversas, incluso contrastantes. Como voz del grupo Miel, en los años '70, se desenvolvió en espacios pioneros asociables al rock progresivo. Destacó más tarde como baladista solo, y en la calidad de tal impuso las magníficas "Promesas" (1979) y "Ausencias" (1982) en la competencia internacional del Festival de Viña. Como productor pop ha estado a cargo de populares grabaciones de vocación radial, y hits como "Para que no se muera este amor" (Ariztía), "Quiero saber" (Myriam Hernández) y "Tal vez me estoy enamorando" (Nicole) llevan su nombre en los créditos autorales.

«Andino urbano», como el título de uno de sus discos, es el encuentro que define a la agrupación Ayllu Pacha (cuyo nombre significa «hermandad de las tierras»). Nacida en la ciudad metropolitana de Talagante, cultivan la música andina urbana en una fusión con jazz, pop, rock y otros sonidos mestizos, al mezclar timbres ancestrales de zampoña o quena con instrumentos contemporáneos como saxo, piano y batería. Tras emerger como un taller en 1994, el grupo ha actuado sobre todo en festivales folclóricos, en algunos de los cuales han acumulado premios (como en el festival Faroles y Trapiches de 1998, con la canción "Mi bella luna de Alhué"; en el Festival de la Canción Indígena 2003, con "Ciudad antigua"; y el Festival de la Canción de Raíz Folclórica de Lonquén de 2002, con "Espíritu de carnaval").

Intérprete, compositor y profesor de educación musical, Lincoyán Francisco Berríos González emprendió a mediados de los años '80 un recorrido por conjuntos como Callejón, La Vía, Kimantú, Apus Jazz Bank y Mangüé, en los que se ha dedicado a la fusión de la música latinoamericana desde un vértice jazzístico y popular. Su trabajo más importante es La canción del roble blanco (2001), una obra en cuatro partes inspirada en la pérdida y el legado de su padre, y que es al mismo tiempo un tributo a los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet.

Como muchos en su gremio, los DJs, productores y músicos electrónicos Ricardo Villalobos y Lucien Nicolet han elegido varios seudónimos para ir publicando los diversos discos, remezclas y singles que pueblan sus respectivas discografías. Sense Club es uno más de esos nombres, uno que en la práctica identifica las ediciones y presentaciones en vivo que ambos vienen desarrollando desde 1998, poco después de conocerse en Santiago de Chile.

Fue un éxito radial y de ventas llamado “Que estemos juntos los dos”, el que catapultó a la cantante chileno-australiana Rachel al tope de los rankings en 1999 y la convirtió en figura mediática incluso en España, donde su álbum Rachel (1998) superó las 50 mil copias vendidas. Raquel Susana Delgado, su verdadero nombre, consiguió un status de estrella en Europa, cantó mucho pop y jazz en Australia, pero nunca logró obtener una categoría similar en Chile.

El panteón de bandas punk chilenas reserva un espacio destacado para BBs Paranoicos, grupo activo a lo largo de varias décadas (aunque con interrupciones) y que ostenta una prolífica discografía vinculada al hardcore melódico y la crítica social.

La música de la cantante y compositora Sol Aravena es tan sutil como su seudónimo. Muza fusiona letras sobre misticismo, amor y el paso del tiempo con sonidos acústicos, registros tomados de la naturaleza (lluvia, oleaje marino u hojas que se arrastran por el pavimento) y suaves bases electrónicas. Su estilo es la síntesis a la que ha llegado tras su paso por el grupo de new age Equs y el dúo de pop electrónico Sol Azul. Su línea expresiva y su incamuflable sensibilidad femenina al componer la emparentan con otras cantautoras como Rosario Mena y Yael Meyer.

Para la historia del bolero chileno, Los Hermanos Arriagada son quienes popularizaron en ese ritmo la gran canción del compositor Armando González Malbrán, "Vanidad", originalmente escrita como un foxtrot lento (o slowfox). Pero en el recuerdo de los seguidores de la canción romántica se cuentan como imprescindibles también sus versiones para “Poema”, “Sigamos pecando” y la traducción de “Nathalie”, la famosa canción del francés Gilbert Becaud. Un canto de tres voces al unísono apoyado en sobrios pero imaginativos arreglos orquestales fue parte de la marca de un conjunto que probablemente consiguió más difusión fuera de Chile que en su propio país, y que encontró un modo diferente de presentar lo que en los años sesenta era casi un subgénero: el de los boleros a trío.