1990

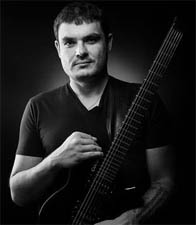

A los 19 años Ignacio Díaz debutó como el primer guitarrista que incorporó a sus filas la orquesta de swing Los Andes Big Band y allí permaneció por dos temporadas hasta que en 2000 fue sustituido por Gabriel Feller. Así Díaz continuó un camino mucho más enfocado al trabajo de estudio sobre el jazz-rock y la fusión, y también académico, como uno de los profesores más jóvenes de la Escuela Moderna de Música.

Entre pianistas del jazz moderno como el refinado Omar Nahuel y el desafiante Manuel Villarroel, desde comienzos de los años ’60 se ubicó Mariano Casanova. Considerado como el primer pianista chileno en interesarse en el lenguaje contemporáneo de Bill Evans y es ciertamente el primero que tuvo contacto directo con el primer mundo jazzístico al iniciar en 1960 el éxodo de músicos nacionales a la academia de Berklee en Boston.

La Pé podría considerarse la prehistoria de Natalino, si no fuera porque este trío tuvo una vida propia de más de una década, tres discos y varios sencillos radiales. El grupo se formó inspirado en la balada italiana, y a partir de covers desarrolló su proyecto musical, cuyo episodio de mayor difusión fue su versión de "De amor ya no se muere", de Gianni Bella. El guitarrista Hugo Manzi fue el motor de esta primera etapa de la banda, para lo cual convocó a su hermano y un amigo de ambos, Cristián Natalino, un músico cuya ascendencia italiana había determinado sus gustos y su forma de cantar. Con él como primera voz se desarrolló este grupo, al mismo tiempo que los hermanos Manzi desarrollaban sus estudios universitarios, más ligados a la música clásica. En el año 2007, impulsados por el ánimo de hacer sus propias composiciones, cambiaron su nombre a Natalino, y se convirtieron en uno de los principales nombres de la balada chilena del nuevo siglo.

Para hablar del grupo de artistas reconocibles dentro de lo que alguna vez se conoció como «novísima canción chilena», el nombre de Alexis Venegas es ineludible. Activo en conexión con un público nostálgico de canciones acústicas, con parciales reminiscencias a la ética y al sonido de movimientos como la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena, aunque también de bien dispuesto cruce al pop. Y si se trata de autodefiniciones, Alexis Venegas prefiere un sustantivo sencillo: «cancionista».

Cuando el rap-metal comenzó a dominar la escena musical, hacia fines de los años noventa, el impacto de bandas como Rage Against The Machine, Korn y Limp Bizkit fue muy fuerte en Chile, y no solamente entre los militantes de la cultura metalera. Uno de los grupos que adaptó de mejor manera este estilo fue el cuarteto 2X. Sus letras, cargadas de rabia juvenil y denuncia, representaron el sentir de un público que recibió su propuesta como toda una novedad.

Soprano clásica en una etapa de madurez musical, Esperanza Restucci había aparecido como una joven vibrafonista y cantante pop de la escena de los ’90 a la cabeza del grupo Masticables, razón por la que no es posible ubicarla en los mapas de la música chilena con precisión. Su historia la conduce por caminos alternativos unos de otros, sin mayores detenciones, y aunque su perfil ha estado de manera natural en un plano secundario, sigue siendo una de las figuras recordadas de esa generación. Restucci combinó su acción como percusionista melódica única en su tiempo, improvisadora, compositora, cantante pop y, final y definitivamente, intérprete de lírica de cámara con una serie de proyectos en este campo, estudios en Alemania y publicación de discos.

Banda dueña de un rock directo, crudo y potente, desplegado en energéticas presentaciones en vivo, Basabdos editó dos discos que evidencian su afición a tríos como Jimi Hendrix Experience o los argentinos La Renga y Divididos. Un hecho puntual convertiría a estos últimos en una referencia obligada durante los ocho años de carrera cumplidos por el grupo, entre 1998 y 2006.

Becarios del taller de poesía de la Fundación Pablo Neruda dieron vida, durante la primavera de 1996, a la formación original de Los Muebles, un grupo atípico que ha elegido concebir su música como una extensión del interés de sus integrantes por la literatura. La banda no ha seguido una pauta convencional de promoción ni desarrollo, pues no existe en ésta ambición profesional alguna. Prueba de ello es que el grupo se jacta de completar, en promedio, una canción cada dos años.

La guitarra de Ricardo Arancibia Salinas fue una de las más poderosas y directas en los ámbitos del jazz fusión, el smooth jazz y las raíces del blues y el funk, siempre inmerso en la generación de músicos blancos norteamericanos que se desarrollaron a partir de la década de 1980. Pese a nacer en Viña del Mar, a los diez años Arancibia ya vivía fuera del país y desde los 17 comenzó a formarse íntegramente en Estados Unidos como guitarrista. Con esos parámetros musicales regresaba a Chile a fines de los '90 para participar del jazz chileno y ser, tanto más tanto menos, una alternativa a sus contemporános de la guitarra Alejandro Escobar o Eduardo Orestes. Su suicidio en julio de 2008 impactó al círculo jazzístico chileno.

Andrés Márquez fue uno de los integrantes históricos de Illapu, y una de sus voces principales, hasta 1997, cuando se retiró para ser candidato a diputado por el Partido por la Democracia. Su derrota electoral, sin embargo, no lo llevó de regreso al grupo, y emprendió una historia solista traducida en un disco para Alerce. Su carrera artística se ha alternado con su trabajo político, encauzado un tiempo como concejal por Cerro Navia. Andrés Márquez es uno de los hermanos Márquez Bugueño que han conformado el eje histórico de Illapu, y estuvo en el conjunto desde 1975, acompañándolos durante todo su exilio y su período de mayor popularidad, en los años 90. Como una de las voces principales del conjunto, también fue clave a la hora de la composición, en un oficio que demostró en su álbum solista La vida es más.

Surgido entre los blocks y pasajes de la población Huamachuco de Renca, el grupo Panteras Negras constituye uno de los pilares del hip-hop chileno y uno de los primeros nombres capaces de convertir la versión local del género en una expresión de amplio alcance. Pese a la difusión de su trabajo, el grupo nunca dejó de sentir como una responsabilidad representar el mundo desfavorecido en el que se formaron, colaborando así también al desarrollo de la música joven consciente y de alcances políticos, y el registro de la cultura callejera. El 2005 anunciaron su final, y tras trabajos solistas de Lalo Meneses, regresaron el 2011.

Si bien ingresó al jazz en sus años de vida en Santiago en la década de 1990, Pablo Vergara pertenece a esa estirpe de jazzistas que por décadas han surgido desde la ciudad fronteriza de Concepción. Su evolución como pianista le permitió desenvolverse indistintamente desde el jazz straight ahead y el latin jazz que cultivó sobre todo durante la primera época en Nueva York, hasta desembocar en un trabajo mucho más definido de composición de jazz contemporáneo y música de cámara. Ello se vio representado en su investigación sobre la obra de compositores chilenos como Alfonso Leng, Alberto García Guerrero y Pedro Humberto Allende, desde la óptica del jazz y la improvisación.

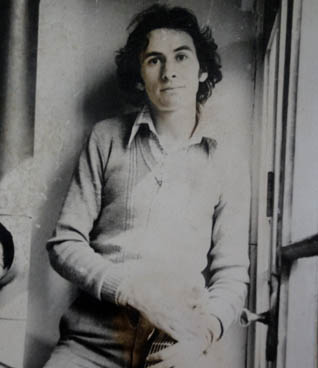

Debutó en 1974, comenzó a grabar en 1979, en sus inicios fue parte del movimiento cultural contrario a la dictadura de Pinochet, y esas coordenadas históricas pudieron moldear algunos de los rasgos musicales de este cantautor: un inconformismo a toda prueba, la virtud de no ser explícito en sus versos y la capacidad de desplegar las posibilidades de una guitarra acústica. Pero en el fondo su música no tiene edad. Hasta hoy Moraga tiene un pie en la bossa nova y otro en el funk, y en sus composiciones circulan el rock, el jazz, Antonio Carlos Jobim, Frank Zappa, Miles Davis, Spinetta, la Mahavishnu Orchestra y la Nueva Canción Chilena. Con todas estas fuentes, y aún al margen del negocio discográfico como una condición constante, el autor tiene escritas dos composiciones esenciales de la música popular chilena como "La vida en ti" y "Romance en tango", y su cancionero es un inventario de inquietud musical tan extenso como valioso. Entre 2006 y 2009 residió en París.

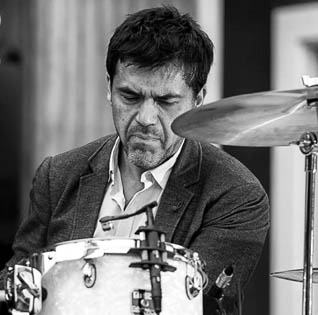

De todos los bateristas de jazz que se iniciaron en los '90, posiblemente el de mayor ductibilidad haya sido Andrés Andy Baeza. Su nombre se reparte en un abanico muy abierto: Desde el pop y el jazz-rock de sus inicios, pasando por la percusión docta, hasta la profundización de los lenguajes del bop moderno y la improvisación libre. Baeza fue un pivote de su generación.

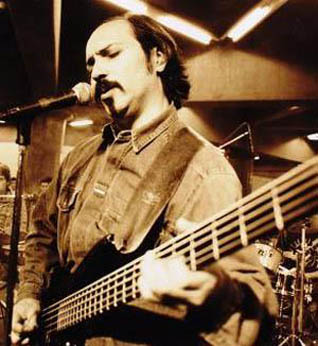

Miembro de un clan histórico, Pablo Lecaros surgió en el jazz chileno y la música popular como uno de los primeros solistas del bajo eléctrico en la era de la fusión, junto al peruano radicado en Chile Enrique Luna. Lecaros fue desde mediados de los '70 un ejemplar inédito, formado con las claves del jazz, las armas del rock y las raíces de la música popular chilena. Un punto de confluencia de tres líneas que queda bien representado en su composición "Tonada para la pachamama", una de las más fundamentales en este campo, que el músico grabó con grupo La Marraqueta.

Cuatro indiscutidos clásicos de la balada chilena concentró en poco tiempo la trayectoria de Cristóbal, intérprete que, casi sin planearlo, a los 23 años profesionalizó su gusto por la música en un Chile ochentero que acogía parte del canto popular sobre todo en sets de televisión y grandes festivales. "Una niña, una historia", "Te vas quedando sola", "Se te olvida" y "Basta ya" son los temas que hasta hoy identifican a este baladista de registro vehemente y catálogo poderoso, apoyado siempre en una cuidada selección de autores y arregladores.

Aunque su nombre y su sonido se asocian antes que todo al pop-rock surgido en Chile en los años noventa, Malcorazón ha sido una banda de vida extensa, que ha continuado hasta hoy con su trabajo, pese a períodos de pausa y cambios de integrantes. En ese trayecto, la cantautora Cathy Lean ha sido el único pilar estable desde su fundación, motivada por el desarrollo de un pop cuidado y de referentes principalmente británicos. Ella misma ha establecido que «Malcorazón es un concepto, y mientras yo lo quiera mantener vivo seguirá latiendo».

Enrique Planas es uno de los trompetistas de jazz tradicional de Nueva Orleans y Chicago, seguidores del maestro del hot jazz Luis Huaso Aránguiz. Con un estilo melódico, simple y lúdico, su mayor presencia la marcó en sus años de militancia en el grupo Retaguardia Jazz Band, a la que se unió en 1972 como su quinto trompetista, sustituyendo a Luis Castillo. Pero Planas había tenido su primera acción en el conjunto "rival", los Santiago Stompers, elenco en el que se inició en 1965 como un joven músico, y se retiró en 1971 para pasar entonces a la Retaguardia. Con más de cuatro décadas en este conjunto fundamental del Club de Jazz, el trompetista llegó a actuar en el mundialmente reconocido festival Jazz in Marciac, que se realiza en Francia.

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

Entre las intérpretes chilenas, Cecilia Echenique muestra un repertorio versátil y de extendida vigencia. Su carrera, marcada por sus diez años como integrante del grupo de música infantil Mazapán, ha sabido buscar caminos de desarrollo en ámbitos casi opuestos; desde la música de inspiración religiosa, hasta un sensual registro con clásicos de Brasil. Músicos como Eduardo Peralta, Mario Rojas y Alberto Plaza se han contado entre sus socios.