1980

Pese a ser contemporánea del llamado «boom pop» de los años ochenta en Chile, La Banda del Pequeño Vicio se tiñó de un color más oscuro y propositivo que el de ese apartado, con presentaciones que combinaron música, poesía y artes escénicas; y que hoy son recordadas como un experimento valioso en algo parecido a un rock teatral. Si bien el grupo no buscó figuración en los circuitos comerciales, de su núcleo salieron músicos importantes para el pop chileno de la siguiente década, como Andrés Bobe y Luciano Rojas, que fueron parte de su formación antes de estabilizarse en La Ley.

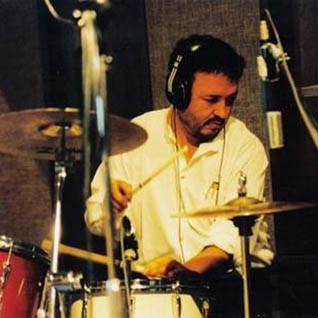

Alejandro Mota Riquelme confirma la historia fuerte de los músicos de Concepción y en su caso viene a remarcar una línea de bateristas de jazz que se han redirigido hacia nuevos destinos musicales conforme avanzaron los tiempos: desde Waldo Cáceres y más tarde Alejandro Espinosa, hasta Moncho Pérez y Pancho Molina. Riquelme ha sido un exponente de esta contemporaneidad de la música, con instrucción clásica, inspiración jazzística y una proyección latinoamericanista.

New-age y folk son dos etiquetas que no incomodan a Paula Monsalve para ubicar el lugar de su música, si bien en la difusión de su trabajo esta cantante y autora con largos períodos de residencia en el extranjero ha buscado permitirse el cruce con cauces diversos y amplios, también personales. Su motivo es, en sus palabras, «la música de tu tierra, de tu gente, la música que crece dentro tuyo: ésa es tu música propia». Madrid y Fairmount (Indiana, Estados Unidos) han sido hasta ahora las capitales para su trabajo, anclado desde un inicio a la matriz latinoamericana.

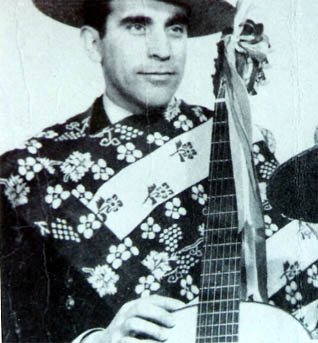

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

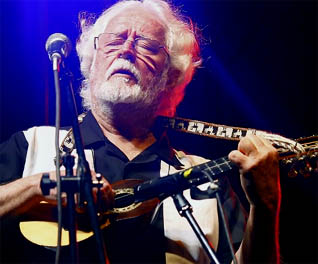

El guitarrista Alberto Cumplido fundó Quarto Mundo en Barcelona en 1984. Un proyecto de ensamble de cámara —de intermitencia entre actividad y silencio— ideado como una vía de acceso y proyección de cierta música de su catálogo que no estaba escrita para guitarra solista, duetos (con el percusionista Ricardo Vivanco) o tríos de jazz contemporáneo.

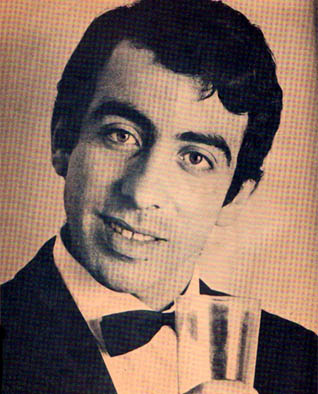

Buddy Richard es uno de los pocos solistas chilenos adscritos al movimiento de la Nueva Ola que logró trascender a ese movimiento con un repertorio propio y un estilo de marca personal que mezcla balada romántica y rock orquestal. Autor de composiciones que han cruzado las fronteras del país ("Mentira", "Tu cariño se me va", "Despídete con un beso") y que han sido recreadas por músicos de generaciones posteriores a la suya, el cantante es uno de los valores más reputados e incombustibles de la escena local, cuya actividad marcó un cierre en 2008 con una gira de despedida y su anuncio de retiro, aunque se ha mantenido con apariciones esporádicas en vivo.

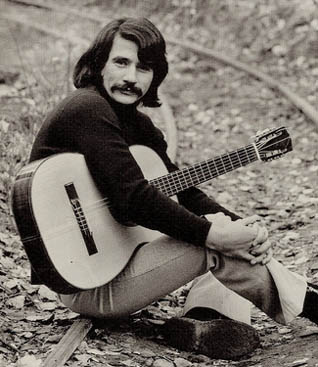

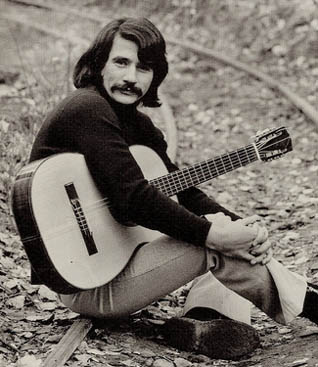

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

Hermano menor de la cantautora Nancy Torrealba, Freddy Torrealba apareció a mediados de los años '80 por la Casa Kamarundi siendo adolescente. Destacó de inmediato por su facilidad para tocar guitarra y charango. En poco tiempo alcanzó y superó a César Palacios, uno de lo mejores charanguistas de Chile. Integró el Trío Kamarundi, que acompañó a Tilusa (Manuel Escobar), tanto en Chile como en el extranjero.

En el nutrido panorama de cueca urbana, Nano Parra marca al menos dos distinciones: ha sido uno de los cuequeros más vendedores de la historia de Chile, con canciones y discos que hacia fines de los '60 aportaron a la difusión masiva del género. Por otro lado, su interés en que las composiciones reflejaran sus observaciones callejeras fortalecieron un estilo que luego pasó a ser socorrido por otros autores como marca de carácter. Él asegura ser el primero en haber usado el concepto de «cueca chora».

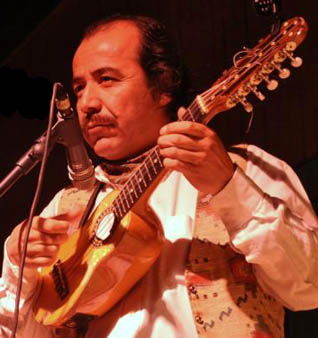

Si Horacio Salinas ha sido el director histórico de Inti-Illimani, si Jorge Coulon ha sido su mejor vocero y José Seves ha tenido la voz más poderosa del conjunto, entonces Horacio Durán ha sido el rostro más característico de este fundamental conjunto chileno. Integrante del grupo desde sus inicios, Durán es el hombre identificado con el charango en la alineación de Inti-Illimani, así como el más carismático y cercano al borde caribeño que el conjunto ha desarrollado a lo largo de su carrera. Reconocible además por el pelo cano que lo caracteriza desde el regreso del conjunto a Chile tras el exilio, el músico ha desarrollado un trabajo propio en paralelo al grupo. De este modo integró el conjunto chileno-italiano Trencito de los Andes, con el que grabó el disco Escarcha y sol (2000), y es también parte como solista de la comunidad de charanguistas chilenos y como tal figura en los discos colectivos Charango: autores chilenos (2001) y Charango: autores chilenos, vol. 2 (2016).

Considerado el primer trompetista de jazz después del insuperable Luis Huaso Aránguiz, el joven Eugenio Yuyo Rengifo Bacelli apareció entre los músicos de Valparaíso como un niño prodigio. Su padre, Eugenio Rengifo Blanchard, había sido uno de los fundadores del Club de Jazz del puerto en 1954, junto a unos primerizos Giovanni Cultrera y Pepe Hosiasson, y entonces Yuyo tuvo acceso directo a ese escenario. Su talento innato se desplegó en la trompeta tras incontables audiciones de discos de Louis Armstrong. Y de hecho sería ése su modelo estético hasta el último día de su vida.

Chile no estaba para fiestas a fines de los años setenta, pero la música de Frecuencia Mod logró, incluso bajo el severo toque de queda impuesto por la dictadura, reproducir a escala local la fiebre disco además de imponer baladas-pop de avanzada producción e impecable factura. El grupo fue un trío vocal conformado por las hermanas Dolores, Patricia y Soledad García que ubicó en radios al menos tres temas de enorme popularidad: “Cállate (Ya no me mientas)”, “Duele, duele” y “Yo soy una dama”. Sus cuidadas armonías vocales y prolijos arreglos legaron un sonido que aún suena elegante, muy por encima de similares esfuerzos bailables de la época. En búsqueda de internacionalizar su carrera, las tres hermanas García Salas viajaron a Alemania, en una visita promocional que terminó siendo permanente. Las tres residen hoy en Europa, desde donde realizan muy esporádicas visitas a nuestro país y mantienen una vida alejada de sus recordados éxitos.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.

Héctor Eduardo Molina Fuenzalida, más conocido como Titín Molina, es un cantante y compositor dedicado al canto y a la raíz folclórica, trabajo que ha desarrollado en festivales, discos y programas en medios de comunicación. Iniciado en los años '80 a la par del movimiento del Canto Nuevo, condujo el espacio radial y de TV "Culturalia" y entre sus discos figura Mensajes de plata (2007), un álbum en el que aborda la música mapuche y donde incluye una versión de "Gracias a la vida", de Violeta Parra, en mapudungun y con arreglos electrónicos.

Entre los chilenos establecidos en el circuito de música electrónica de Alemania, Martín Schopf es el mayor y uno de los más inquietos. Conocido como Dandy Jack, y activo como músico y productor, ha acercado la electrónica a los sonidos latinos con sus propios discos y con los grupos Sieg Über Die Sonne, Gonzalo Martínez, Ric y Martin y Carabina 30/30. Fue el principal impulsor del puente que a contar de 1996 puso en contacto a músicos alemanes como Uwe Schmidt con la escena chilena, y junto a Jorge González fue el primero en descubrir la mezcla entre cumbia y electrónica que luego iba a tener éxito mundial en manos de músicos como Señor Coconut y Mambotur.

Mil novecientos treinta y cinco marca el hito para Marcial Campos. Ese año cumplió los ocho y comenzó a tocar la guitarra criolla y a cantar cuecas. Primero fueron las de autor anónimo y luego las más de trescientas cuecas que llevaron su firma, además de otras tantas escritas por su hermano mayor, Eleodoro Campos. Juntos formaron uno de los dúos cuequeros más importantes y transversales en la historia de la música chilena: Los Hermanos Campos.

Cuatro indiscutidos clásicos de la balada chilena concentró en poco tiempo la trayectoria de Cristóbal, intérprete que, casi sin planearlo, a los 23 años profesionalizó su gusto por la música en un Chile ochentero que acogía parte del canto popular sobre todo en sets de televisión y grandes festivales. "Una niña, una historia", "Te vas quedando sola", "Se te olvida" y "Basta ya" son los temas que hasta hoy identifican a este baladista de registro vehemente y catálogo poderoso, apoyado siempre en una cuidada selección de autores y arregladores.

Tito Fernández decía que no sabía escribir ni cantar particularmente bien, y que el escenario fue «una suerte de tortura necesaria: gracias a él puedo vivir, porque no sé hacer otra cosa». Sin embargo, convivió con logros únicos en el desarrollo de la música popular chilena, de entre los cuales la popularidad de canciones como "Me gusta el vino" y "La casa nueva" son los más inmediatos de reconocer. El Temucano fue un cantor capaz de cruzar audiencias, incluso en los períodos más divisorios de nuestra historia social reciente, tomando de la tradición folclórica aquella esencia narrativa que explicó su original razón de ser, y que supo combinar con los códigos de géneros populares, como el bolero. Las canciones de Fernández son historias para escuchar con atención, y si bien nunca buscaron redundar en los tópicos amorosos de la balada, transmitían un afecto entrañable por aquello que podríamos llamar nuestra identidad: el paisaje, la familia, la charla entre amigos, los brindis, la nostalgia.

Aunque es más famoso por su rol de comediante televisivo y por ser uno de los fundadores del programa humorístico de Televisión Nacional "Jappening con ja" en 1978, Jorge Pedreros tiene una vida previa como músico. Conjuntos juveniles de comienzos de los años '60 como los incipientes Lyons y los más populares Twisters tuvieron como integrante principal a este hombre, quien también compuso éxitos para los cantantes de rock y twist Peter Rock y Luis Dimas y el dúo melódico Los Red Juniors en la misma década, antes de subordinar la música al entretenimiento televisivo que fue su principal actividad a partir de los años '70.

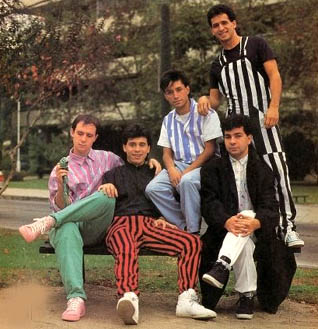

Cinema no tuvo mayores pretensiones que tener éxito en la diversa escena chilena de pop de los '80, y lo logró completamente. Y aunque para muchos simbolizan la liviandad y capacidad evasiva del llamado boom de la época, el grupo liderado por el hiperkinético Álvaro Scaramelli y el guitarrista Rodrigo Bari, grabó dos discos superventas, llenó teatros y llegó al Festival de Viña 1987. Mirados con recelo por muchos de sus contemporáneos —como Los Prisioneros—, Cinema completó cuatro años de historia, y tuvo una frustrada resurreción a mediados de la década siguiente.