1980

Hernán Oliva, a veces conocido como Copito, fue un músico de la historia de comienzos del siglo XX, desconocido en nuestro país dado que desarrolló prácticamente su carrera completa en Argentina, como violinista de tango y orquestas de música popular y jazz, un epítome del solista del violín en la era dorada de la radiofonía y la industria discográfica. Un músico esencialmente porteño, que nació en Valparaíso y murió a los 75 años en la ciudad de Buenos Aires.

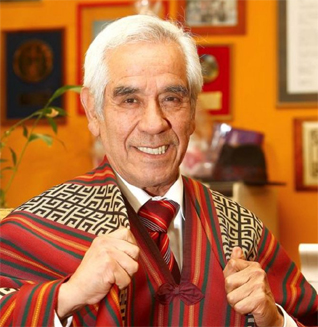

Fue recién en la adultez que Manolo Alfaro vio en la música un derrotero profesional y de vida. Hasta 1985 su oficio había sido el de vendedor ambulante aficionado al canto entre conocidos, y en esa condición grabó un cassette sin ambición promocional, Para mis amigos. Sin embargo, su versión para el bolero sentimental y carcelario "Mamita querida" lo situó en un nuevo lugar, de entrañable afecto e inmediata identificación popular, afirmado más tarde por himnos cantineros como "Bohemio y bacán". Desde entonces, su presentación añadió entre nombre y apellido un sustantivo elocuente, y Manolo Lágrima Alfaro pasó a ser emblema de la «canción cebolla»; aunque en una deriva de dramatismo recargado. «Mi cebolla es cruda, no es finita», precisa él.

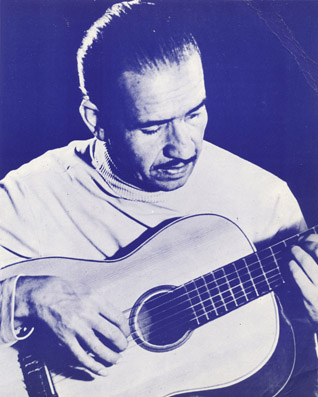

De los trece hermanos Rubio Morales, todos hijos de Pirque, a 27 kilómetros al sur de Santiago, Alfonso Eladio es el menor. «Casi todos cantamos, pero los que seguimos la huella de la guitarra grande fuimos Santos y yo», dice en la presentación del disco El guitarrón chileno, herencia musical de Pirque (2000). Santos es Santos Rubio, su hermano mayor, y la guitarra grande es el guitarrón chileno, tradicional instrumento que a los 19 años, en 1980, empezó a tocar Alfonso Rubio. Cantor a lo humano y lo divino, payador y activo gestor cultural del canto a lo poeta, él es también el director musical del mencionado disco, en el que quedó inscrita parte de la herencia histórica del guitarrón.

Tras su regreso a Chile en 1993 después de un largo período de exilio impuesto a su familia, la cantante Cristina Gálvez apareció como uno de los nombres de la apartura y una figura en torno a la música en la que confluyen la inspiración latinoamericanista y los soportes jazzísticos. Su música de fusión y su presencia como intérprete de MPB la llevaron a abrirse paso en la escena con un especial vínculo con el Club de Jazz capitalino.

Los Pulentos de la Cueca son el grupo que varios músicos chilenos duchos en ese ritmo formaron hacia 1985, y que representa un eslabón en la recuperación de la auténtica cueca urbana. Producido por el músico Ronnie Medel y con el oficio para armarse con rapidez, el grupo estaba integrado por Jorge Montiel, Pepe Fuentes, Pedro Zamora, Rafael Berríos (Rabanito) y Alejandro Espínola. En los discos Cuecas chimbirocas y Cuecas cahuineras (1988), que fue reeditado en 2000, el grupo grabó cuecas como "La carta", "Mándame quitar la vida", "Adiós, Santiago Querido" y otras.

Cantautora y guitarrista, Cristina Narea comenzó su carrera en la música en los años ochenta en Chile (con el nombre de Cristina González), inserta en la escena del Canto Nuevo y como parte integral de ese movimiento. Canciones suyas como “Flor de aromo” y “11 de noviembre” circularon profusamente por los escenarios de la época, en peñas, parroquias y espacios universitarios.

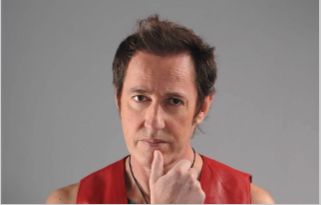

La popularidad que durante los años noventa acumuló el grupo Sexual Democracia ha sido el sustento para la carrera solista de Miguel Barriga. El cantautor sureño fundó esa banda en 1988, trabajó con ella a lo largo de catorce años y casi una decena de discos, y la ha mantenido con formaciones cambiantes en paralelo a su trabajo solista. Cuesta diferenciar a estas alturas entre Sexual Democracia y Miguel Barriga, y el músico no parece incómodo con la confusión.

Aunque dio sus primeros pasos en el contexto del Canto Nuevo en los años '80, la música de Felo trasciende por mucho esa etiqueta. El uso de códigos de humor en sus canciones, en la misma línea que el uruguayo Leo Maslíah, lo convirtió desde entonces en un músico diferente y avanzados los 90 y sobre todo a comienzos de la década de los 2000, su trabajo saltó a los medios masivos. Fuiel a su estilo, tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar en el 2005. Actualmente se mantiene activo, con presentaciones regulares a lo largo de todo Chile en pequeños escenarios, que es el formato - como ha reconocido - que más cómodo le resulta.

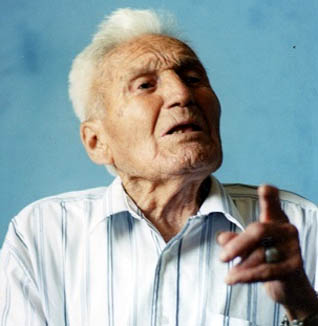

Hernán Raúl Núñez Oyarce es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero.

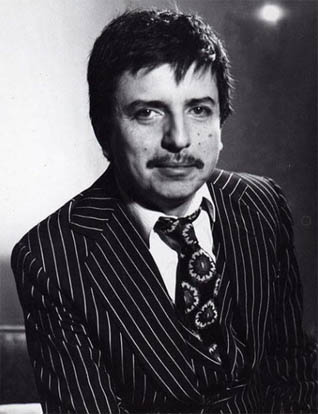

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

Versátil cantante y cultora de variantes que van desde la música popular en su más amplia gama hasta el jazz latino, Olga Torres es una de las primeras profesoras de canto popular que ejercieron la actividad tras las experiencias en el campo iniciadas por maestras de voces como Inés Délano en los '70 y Ana María Meza desde los '80. De este modo, su presencia fue más nítida en las aulas que en los escenarios desde que se concentró en la enseñanza académica y comenzó a formar a cantantes en la Escuela Moderna de Música y la Universidad de las Américas.

Entre pianistas del jazz moderno como el refinado Omar Nahuel y el desafiante Manuel Villarroel, desde comienzos de los años ’60 se ubicó Mariano Casanova. Considerado como el primer pianista chileno en interesarse en el lenguaje contemporáneo de Bill Evans y es ciertamente el primero que tuvo contacto directo con el primer mundo jazzístico al iniciar en 1960 el éxodo de músicos nacionales a la academia de Berklee en Boston.

Indudablemente los propósitos creativos de un compositor como Raúl de Ramón no hubieran alcanzado tal impacto en la música popular chilena de no haber sido por la presencia de María Eugenia Silva. Gracias a su participación como intérprete, la obra de de Ramón llegó a convertirse en un referente de la música de raíz latinoamericana de la época. Cantante carismática y recordada anfitriona en reuniones de música, Silva fue además parte del grupo de primeras mujeres que tomaron el folclor centrino y lo llevaron a escenarios de la ciudad.

En los archivos musicales chilenos hay registradas al menos dos definiciones majaderas para referirse a Juan Antonio Labra: «el Michael Jackson chileno» y el artista «de proyección internacional». Comparaciones más, apodos menos, lo cierto es que Labra es un símbolo indiscutible del pop ochentero nacional y uno de los pocos solistas que convirtieron en hits casi una decena de sus canciones. Sus shows se caracterizaban por incluir luces, coreografías y bailarines en momentos en que aquello era un adelanto de pop bien facturado, y con pegajosos singles bailables como "Bailarina, me haces mal", "Mueve, mueve", "A bailar la salsa" y "Paran pan pan", pero este artista de singulares vibratos y falsetes también hizo de la balada uno de sus fuertes, y canciones como "Niña", "Te quiero" e "Identidad" lo situaron en los primeros lugares de las listas radiales de esa década. Presencia recurrente en televisión y espectáculos en vivo durante los años 80 y 90, el intérprete iba a explicar muchos años más tarde por qué con el cambio de siglo decidió un retiro de la atención pública, apenas interrumpido hasta una gran celebración organizada por él en 2024 bajo el nombre "Pop Star 60".

Pedro Villagra fue uno de los primeros músicos en incorporar el saxofón a los ambientes de la fusión y la música latinoamericana, lo que expandió un sonido y una narrativa que venía tomando forma desde los años de exilio de los músicos de la Nueva Canción Chilena. Integrante de agrupaciones fundamentales en esta línea, como Huara, Santiago del Nuevo Extremo e incluso Inti-Illimani tras su vuelta a Chile, el peso de Villagra lo sitúa entre los nombres fundamentales de una generación de jóvenes universitarios creadores de los años '70 y '80 que se consolidaron en los tiempos modernos. Tras esas dos primeras décadas, el saxofonista, guitarrista, compositor y más adelante también cantautor, se inició en una ruta muy personal en el desarrollo de la fusión latinoamericana, y de paso contribuyó a acercar el jazz al mundo del folclor.

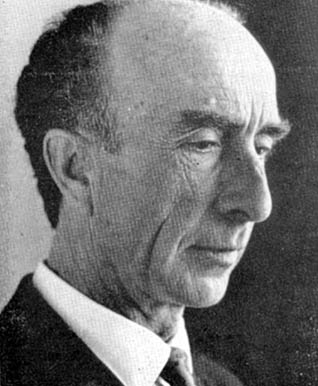

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

Un poeta-músico o un músico-poeta es Mauricio Redolés dentro del arte contemporáneo chileno, dependiendo de a quién se le pregunte o qué formato se privilegie en el análisis. Hay libros y discos en el trayecto profesional de este hombre que ha pasado gran parte de su vida como vecino del capitalino barrio Yungay, aunque también canciones que se cruzan con poemas (y al revés) y que quizás sea mejor no clasificar del todo. El propio Redolés se ha definido, sencillamente, como «un poeta que tiene una gran admiración por el rock», y desde esa cruza ha inscrito observaciones inolvidables y agudas sobre la cultura popular chilena, de un caracter autoral distinguible y hasta ahora incisivo.

Una vida repartida entre Chile y Suecia tuvo Lautaro Parra Sandoval, hermano menor de los célebres Violeta, Lalo y Roberto; y, como ellos, creador hábil en el canto y la poesía popular, además de reconocido en su destreza como guitarrista. Ese canto y las décimas fueron las expresiones preferidas por un artista que también expuso pinturas y publicó novelas, como Jacinto Laguna y La Pacha Mama.

Tercera Generación tomó su nombre de la treintena de edad en que se encontraban sus integrantes entonces. Es un trío de jazz moderno y jazz-rock que durante un breve período a principios de los años '80 agrupó a destacados instrumentistas, quienes luego alternarían como músicos de sesión de la productora Filmocentro: Edgardo Riquelme, como uno de los más importantes nombres de la guitarra eléctrica chilena; el baterista Alejandro Espinosa, uno de los jazzistas de mayor trayectoria, y el contrabajista y compositor Jaime de Aguirre. Los dos primeros irían luego al grupo de jazz fusión Alsur, mientras que el tercero, quien antes había tocado en el grupo Kámara, pasó a trabajar como compositor de publicidad, disciplina que lo llevó a escribir la jingle de la campaña del No para el plebiscito de 1988.

Arak Pacha es uno de los grupos más representativos de la música andina chilena, sobre todo de la cultura aymara. Según esa cosmovisión, el espacio divino donde viven los espíritus se denomina Arak Pacha y esa es la inspiración del conjunto, nacido a comienzos de los años ochenta en Arica. Tras una gira por Perú y Ecuador, el conjunto se trasladó a Santiago, donde se vincularon a los espacios del Canto Nuevo y alcanzaron cierta difusión con el tema "Adelita". Con algunos períodos de receso, que ha conllevado una rotativa de integrantes, el grupo está activo y ya completa una discografía de varios títulos.