Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

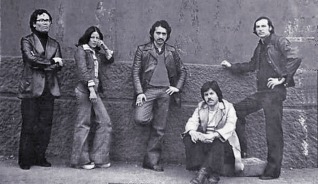

La historia del grupo Aymara cruza los períodos de Nueva Canción Chilena y Canto Nuevo, aunque es en este último movimiento donde se encuentra su mayor identificación y más prolífico trabajo.

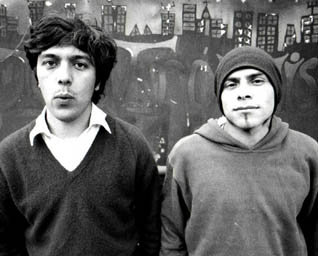

Un músico que tocaba un macizo bajo eléctrico como si tratara de rasguear una guitarra a máxima intensidad y un baterista desplegado en rápidos e intrincados ritmos de cueca a punk mientras cantaba dulces melodías: ésa era la impresión sorprendente de cualquiera que asistiera al espectáculo de ver en vivo a Taller Dejao durante sus fugaces dos años de música. Formado por Daniel Riveros (voz y batería) y Javier Cruz (bajo), el dúo apareció entre el ya extendido circuito de rock independiente activo para 2004 con un nuevo modo de tocar: rock cruzado con compases folclóricos, melodías de innatas propiedades pop y letras alusivas a la naturaleza permitían a Taller Dejao hacer una tonada o un carnaval para bailar.

Cantante y payador, Avelino Muñoz, llamado «el Melo», forma parte del grupo Los Mentaos y es uno de los nombres de la paya activos en la comuna capitalina de Puente Alto. Nació en 1951 en Paine, en la metropolitana provincia del Maipo, pero su ciudadanía es puentealtina desde que en 1954 su familia llegó a la Población Seguro, situada en el fundo San Gerónimo de esa ciudad, y en 1980 se trasladó a Casas Viejas.

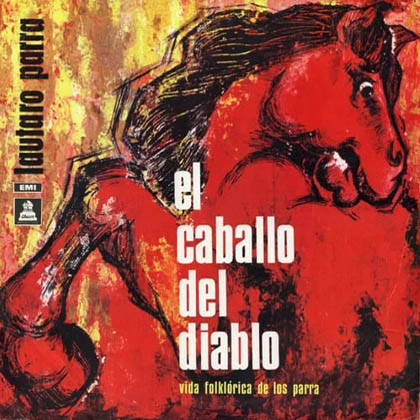

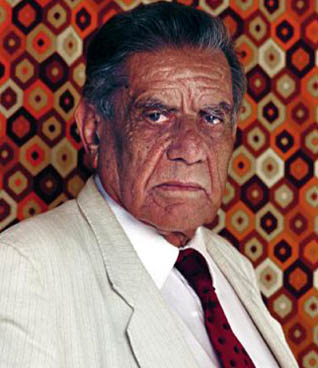

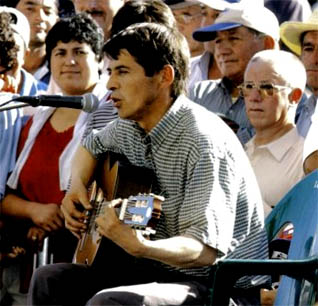

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.

Iniciada en la música como voz del Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), Marcela Moreira —también conocida como Marcela Morei— ha emprendido un rumbo solista ya desde fines de los años '90 en el ámbito del folclor, aunque con una mirada personal que matiza el canto tradicional del campo y lo sustituye por una interpretación engalanada y una voz con entrenamiento. No por nada Moreira es, además, fonoaudióloga. En ocasiones autora y compositora, ha sido principalmente una intérprete que también ha probado la canción romántica.

Víctor Acosta hizo canciones en diversos géneros y las dedicó a más de una ciudad chilena, pero su crédito universal es haber compuesto un vals y en él haber escrito el estribillo ''Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón / me vine al Cordillera en busca de tu amor / Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás / porteña buenamoza, no me hagas sufrir más''. El vals ''La joya del Pacífico'' —que popularizaron el chileno Jorge Farías y el peruano Lucho Barrios— y la tonada ''El rodeo'' son las dos más importantes canciones de Acosta, uno de los autores chilenos pioneros en delinear el gusto popular por el vals peruano y por la tonada vigente en Chile durante los años '30 y '40.

La actriz Patricia Díaz Vilches y la pianista Claudia Belén Mena Cáceres formaron El Parcito, un dúo de repertorios tradicionales y folclóricos centrinos, que fueron parte de la oleada de conjuntos de cueca femenina que tuvieron intensa actividad a lo largo de la década de los 2000. Con el tiempo su trabajo se amplió a la interpretación de tonadas, valses, polkas y otros ritmos, luego de que ambas cultoras iniciaran un estudio directo con los folcloristas e investigadores Margot Loyola y Osvaldo Cádiz.

Cantora, compositora, recopiladora e investigadora, además de incursionar en la actuación, Patricia Díaz Vilches tiene presencia en los circuitos del folclor, la música de raíz y la música popular de la era radiofónica. Es parte de una generación donde también aparecen los nombres de Andrea Andreu, Belencha Mena, Romina Núñez, Miguel Molina, Mauricio Vega, Huaso Castillo y otros jóvenes de su tiempo que se vincularon a los últimos grandes maestros del folclor. En su caso como discípula de Margot Loyola, a lo largo de los cuatro años finales de vida. Integrante de conjuntos como El Parcito y De Patienquincha, que la catapultó al estatus de voz solista, tomó posición como nombre propio en 2023, con el álbum El viaje y con su nombre musical definitivo: Pati Díaz.

Del pueblo de Huépil, capital de la comuna de Tucapel en la región del Bío Bío, es el payador Leonel Guillermo Castro Rojas, uno de los nombres recientes en los escenarios de la paya en Chile. Nacido en 1964 y agricultor de profesión, se inició en el verso improvisado a fines de los años '90 y desde entonces ha actuado en lugares como la Feria Campesina de Yumbel y los festivales de Laja, Arauco y Chillán, donde obtuvo el tercer lugar. Suele presentarse junto al dúo de canto campesino Quelentaro, y en diversos encuentros de payadores se ha destacado entre poetas emergentes como Víctor Quintana, de Quilleco, y los hermanos Gabriel y Rodrigo Torres, de Puente Alto.

La habilidad para llevar a buen puerto sus ideas musicales junto a las bandas Los Tres y Pettinellis ha sido sólo uno de los talentos de Álvaro Henríquez. En el poblado currículo profesional del músico de Concepción, acaso lo más sorprendente sea la rapidez con que ha gestionado los más diversos proyectos, solistas y colectivos. Además de editar más de una decena de álbumes junto a los grupos que ha fundado, Henríquez se ha involucrado en la producción de discos para otros músicos, la composición e interpretación de música para cine, y varios proyectos vinculados al folclor chileno. Durante los años 2004 y 2005 se ocupó, además, en una alabada carrera de cantautor solista, interrumpida con el sorpresivo anuncio de la rearticulación de Los Tres. Popular e influyente, la del compositor ha sido una carrera de larga perspectiva, y que ha hecho un aporte excepcional al desarrollo musical chileno de los últimos treinta años, por su diversificación y productividad.

Cada vez que el más reconocible cantante de Inti-Illimani, José Seves, entona el homenaje a Víctor Jara que es "Canto de las estrellas", se escuchan los versos de Moisés Chaparro. Es la composición con que este autor ha trascendido hacia el gran público en su rol de compositor, con la base que le dan sus completos oficios de cantor, poeta popular y payador, su faceta más frecuente.

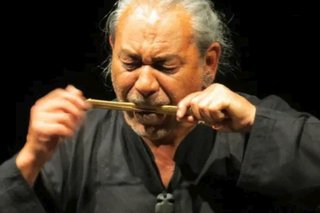

En el campo de la poesía popular, en particular de la paya y del guitarrón, Manuel Sánchez es uno de los más adelantados herederos. Cantor a lo humano, poeta popular y payador, trajo desde sus inicios, a comienzos de los 90, el caudal de una voz joven para esas tradiciones. Está entre los inquietos cantores que mantienen vivos tales oficios en frecuentes encuentros nacionales de payadores y guitarroneros, pero además con publicaciones de discos y libros de su autoría, y talleres constantes desde la labora del divulgador. Más allá de la raíz pura del canto a lo poeta también es autor y compositor, y tanto en sus proyectos solistas como en colaboraciones con Fabiola González, Mauricio Redolés y el Ensamble Tradicional Chileno ha puesto su voz y el guitarrón al servicio de otras formas del folclor y de la canción popular.

Entre los hijos de Clara Sandoval y Nicanor Parra brilló el talento no sólo de Nicanor, Roberto, Eduardo y Violeta. Hilda Parra, la mayor de las mujeres, destacó también como folclorista, primero como parte de grupos que formó junto a sus hermanos y luego de modo solista. Socia de Violeta en el dúo Las Hermanas Parra y luego de sus hijos Nano y María Elena en el Trío Los Parra, Hilda Parra es recordada por la potencia de su voz y el encanto de una simpatía peculiar y extrovertida, que aglutinó con gracia a parientes y amigos durante toda su vida. «Con tu presencia la pena se aleja de nuestra acera», le escribió en unas décimas su hermano Lautaro.

Una dedicación persistente y entusiasta por la música tradicional chilena —y, en particular, por la impronta de los dúos campesinos de cantoras—, ha llevado a las hermanas Vania y Constanza Mundaca a una serie de colaboraciones y conjuntos musicales, de entre los cuales su dúo Las Corraleras aparece como el más relevante. Autodidactas en la música, su compromiso con el canto apareció ya en la infancia, y se sostiene hasta hoy en un constante trabajo en vivo, en el que muestran un repertorio conformado no sólo por tonadas y cuecas, sino también por cumbias rancheras y otras canciones populares. Ambas cultivan también su gusto por el bolero en el Trío Esmeralda como proyecto paralelo.

En 1994 Las del Puerto eran parte del conjunto folclórico de la Universidad Católica de Valparaíso, y eran un trío. Dos estudiantes de pedagogía en música, y la experimentada Ana Flores, que en los años 60 había sido parte del grupo Lonquimay. Dirigidas por Margot Loyola, entonces docente de esa Universidad, se distinguieron desde un comienzo por hacer folclor de todo Chile. En 1996 pasaron de ser Las Cantoras del Puerto a simplemente Las del Puerto, y desde entonces han pasado por distintos momentos de actividad, y han editado varios discos. Rigurosas en su trabajo musical, y recogiendo repertorio histórico del folclor, desde el 2009 son un cuarteto.

El de Pancho Valdivia Taucán es uno de los nombres de la diáspora de chilenos que han ejercido tanto en Chile como en otros países su trabajo en la fusión y las raíces latinoamericanas. Desde sus inicios en Chile ha tocado y grabado discos como solista y también con diversos grupos en Ecuador, Francia, Suiza y Argentina. Su trabajo de creación e investigación ha merecido el Premio Regional de Creación Artística (CNCA, 2013) y el Premio Aporte al Desarrollo del Arte y la Cultura Indígena (Conadi).

Nacido y criado en la comuna metropolitana de San Miguel, Luis Jaime Peñaloza Irarrázabal consolidó su nombre de Chilote Peñaloza a nivel nacional tras su triunfo en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar de 1986, defendiendo el vals tradicional "Sube a mi lancha". Aunque vivió en Castro solo por dos años, adoptó el nombre artístico de Chilote, lo que le valió de paso una ola de críticas. Pero desde esa posición, Peñaloza proyectó no solo un canto campesino arraigado en este territorio, sino una recopilación de repertorio folclórico y la divulgación de ritmos y danzas del archipiélago, que además pudo llevar a las pantallas de televisión.

El cruce entre tradiciones ancestrales y lecturas contemporáneas ha sido un ejercicio constante en el trabajo de Maco, un compositor, intérprete e investigador que desde fines de la década de 2010 ha desplegado su trabajo en ámbitos diversos, desde el pop de Gepe hasta la experimentación con electrónica e instrumentos prehispánicos.

Aunque santiaguino, Luis Ortúzar Araya es llamado El Chincolito de Rauco en alusión a esa ciudad de la zona de Curicó, desde donde irradia sus oficios de cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador. Iniciado en 1955, es uno de los más experimentados cantores vigentes en Chile. Su presencia es habitual en encuentros de payadores nacionales como los de Teno (provincia de Curicó) y Portezuelo (provincia de Ñuble), y al mismo tiempo en velorios de angelitos, vigilias, novenas y encuentros de canto a lo divino.