Música experimental

La música experimental describe las manifestaciones que están detrás de los bastidores y cuyo gesto estético trasciende más allá de los modelos de una música convencional y comercial. En un permanente desafío a las normas de creación comunes, las variantes de la música experimental se multiplican y avanzan en distintas direcciones: desde la composición docta contemporánea y los experimentos en laboratorios de sonido, hasta la improvisación libre, el ruidismo, el jazz vanguardista y la creación a través de cintas magnetofónicas y de soportes digitales, sin omitir la diversidad del arte sonoro o, simplemente, la música creada con las armas tradicionales del rock.

Desde sus inicios el ensamble experimental Normaldis, creado al interior de una academia de música popular rigurosa como la Escuela Moderna de Música, dio un paso adelante en su filosofía musical al incluir en la alineación no sólo a compositores e intérpretes propiamente tales, sino también a la figura del ingeniero de sonido con un protagonismo tal vez mayor. De hecho, Normaldis se articuló originalmente como una dupla única con Sebastián Rehbein frente a la partitura y Carlos Barros (alias Marlos Barron) frente a la mesa de sonido.

Multi-instrumentista, compositor, investigador de músicas folclóricas de distintas partes del mundo y creador de un diálogo entre aerófonos múltiples y aves chilenas, Rodrigo Aros Gho —también presentado como Raag— ha sido uno de los músicos más versátiles en el entorno del sello de world music Mundovivo, al que se unió a comienzos de los años ’10 con un proyecto de paisajes sonoros e improvisaciones en bosques nativos chilenos. Su trilogía de investigaciones llevadas al disco en La voz del viento Raco (2012), Pwelche (2013) y Likandes. Paisaje de cantos (2015), realizados junto al músico, ingeniero y productor Prabha, marcaron el inicio de su proyección como creador en solitario.

Músico, diseñador y fundador del prolífico netlabel de "música chilena de raíz electrónica" Pueblo Nuevo, Hugo Espinosa Chellew ha trabajado desde 2004 bajo el alias de Mika Martini, aunque más tarde asumió otro alterego como Franz Benkho, para abrir la vía a sus proyectos creativos. Su música generó improbables cruces entre electrónica experimental y sonidos e historias de pueblos originarios de Chile.

Flautista, saxofonista, improvisador, educador y gestor, Marcelo Maira es parte de una generación de músicos experimentales que abrieron espacios a comienzos de la década de los 2000. Desde la música contemporánea, la música improvisada, el jazz avant-garde e incluso el rock, una serie de solistas capitalizaron esos anhelos expresivos en agrupaciones tan diversas como Payaya, Yonhosago, Ensamble Majamama, LaKut o el quinteto Mandali, donde Maira fue uno de sus principales improvisadores. Su mayor proyecto ha sido la realización de programas de educación artística titulados "Estimulación Sonora", de los que es director, productor y monitor.

Existen nombres inconfundibles en la música popular chilena, pero el de Flor Motuda es excepcional incluso entre los músicos de más firme identidad artística. Suele definirse a su trabajo como extravagante o experimental, pero acaso su principal valor esté en cómo ha ofrecido una propuesta de reflexión social por completo novedosa; aguda como pocas en su descripción de lo más pedestre de nuestra convivencia.

Formado por músicos de jazz, compositores de música contemporánea y exponentes de la improvisación, Nichunimu es un ensamble de libre pensamiento y propuesta, que explora las difusas líneas fronterizas entre el free jazz, el ruido, el minimalismo, el ritualismo y la corriente alemana del krautrock, que ha sido influencia de varias oleadas de músicos experimentales. Benjamín Vergara (trompeta), Nicolás Carrasco Díaz (sintetizador) y Matías Mardones (percusión), que han participado en la escena de las vanguardias desde la década de los 2000 (Yonhosago, LaKut, Normaldis, Cariñito 3, Ensamble Majamama, Dubitativos), integran este trío cuyo nombre hace referencia a aquello que deliberadamente no está del todo definido: "ni chu, ni mu", una expresión chilena para decir "ni lo uno, ni lo otro". Sus ideas se escuchan en el disco Un cacho de metal, un resto de vaivén (2022), que se grabó al día siguiente de su actuación en el Festival Relincha de Valdivia ese año y que fue editado por el sello de música experimental neoyorquino 577 Records.

El concepto que representa la sigla NRE tiene relación directa con uno de los primeros proyectos musicales de fuerte pensamiento político iniciados por los hermanos Diego y Hugo Manuschevich en su arribo a Chile desde Nueva York en 2003. Significa Núcleo de Resistencia Estética y fue uno de los tantos ensambles operativos al interior del sello independiente y experimental Mystic Chant Recordz, que unificó las fuerzas del grupo congregado por la dupla de free jazzistas.

Cellista, compositor, improvisador, pero ante todo un músico experimental, desde Francia y desde España Matías Riquelme ha sido cultor de una música moderna y subterránea, llevada a cabo en solitario pero también a través de distintos ensambles que ha dirigido, como Cellp, proyecto que abordó el jazz, la electrónica, el rock, la música docta y la música improvisada en diversas dimensiones.

Matías Pizarro Baldrich fue un revolucionario músico aparecido por generación espontánea en la escena del jazz chileno de fines de los años '60. Alrededor suyo se movió toda una partida de nombres vinculados a las corrientes vanguardistas de la época que llegaban desde Nueva York y Chicago a través de discos y libros. Pianista, compositor e improvisador, en una década de acción antes de radicarse en Francia en 1977, puso su nombre en la historia del jazz moderno, también a través del pionero grupo Fusión. Ya instalado en Europa, y siempre como una enigmática figura de la música chilena, Pizarro sería reconocido en el circuito mundial, tanto por su creación propia como por sus colaboraciones. Entre ellas se cuentan grabaciones junto al rockero Antonio Smith (en el proyecto Sol de Chile), el trío experimental Skuas y el cantautor Ángel Parra.

Completaron un año de vida y no alcanzaron a grabar más que cuatro canciones, que nunca circularon comercialmente. El momento histórico que protagonizaron y las posteriores carreras de sus integrantes, sin embargo, transforman a Primeros Auxilios en un pilar del rock posterior a los años ochenta en Chile y cuna de nombres musicales activos hasta hoy en bandas como Electrodomésticos, Upa y Santiago del Nuevo Extremo.

Carolina Holzapfel fue la principal autora y una de las cantantes del grupo experimental Bendita Prudencia, formado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la primera mitad de los 2000. Pianista y compositora, el 2016 debutó como solista, con guiños al jazz y la música experimental. Editado por El Templo Records, las canciones se presentaron en ese disco como “una propuesta creativa que incorpora elementos de la música popular, del jazz y la música de películas, todo con una alta dosis de dinámica y talentosa creatividad". Carolina fue la pianista de los Blops, cuando se rearticularon en los años 2000 y cumple ese mismo rol en el Ballet Nacional y la Escuela de Danza de la Universidad de Chile,

Con integrantes que efectivamente califican como poetas y músicos, la llamada Orquesta de Poetas ha experimentado en el cruce de la frontera que determina la poesía contemporánea y la música en enfoques de rock, jazz, folclor, electrónica e improvisación, generando una propuesta de creatividad que incorpora una serie de procedimientos y técnicas: superposición de voces, improvisación vocal, utilización de loops y efectos digitales, y también incorporación de instrumentos musicales y músicos colaboradores.

El lenguaje conocido como “ritmo con señas”, creado en Argentina por el músico Santiago Vázquez, entonces director del ensamble de improvisación guiada La Bomba de Tiempo, ha sido la metodología de La MoleStar Orquesta. Dirigida en Chile por Antonio San Martín (n. 1984), bajista que tocó en las primeras bandas de Javier Barría e integró la formación original de Tizana, La MoleStar se convirtió en un referente local en la música a base de señas, una experiencia alternativa a la de Tárabust, que siguió una corriente europea de improvisación guiada.

Ensamble de origen porteño que fusiona un rock de tintes experimentales y progresivos con jazz contemporáneo y ciertas influencias de la raíz latinoamericana. Zeptelar perteneció a la abundante escena de la música instrumental en esta línea en la Quinta Región, junto con agrupaciones de distinto enfoque como Flotante, Cazuela de Cóndor, Uñas Negras y Kafod.

Un poeta-músico o un músico-poeta es Mauricio Redolés dentro del arte contemporáneo chileno, dependiendo de a quién se le pregunte o qué formato se privilegie en el análisis. Hay libros y discos en el trayecto profesional de este hombre que ha pasado gran parte de su vida como vecino del capitalino barrio Yungay, aunque también canciones que se cruzan con poemas (y al revés) y que quizás sea mejor no clasificar del todo. El propio Redolés se ha definido, sencillamente, como «un poeta que tiene una gran admiración por el rock», y desde esa cruza ha inscrito observaciones inolvidables y agudas sobre la cultura popular chilena, de un caracter autoral distinguible y hasta ahora incisivo.

Compositora, cantante, pianista y percusionista, Valeria Marmentini apareció en 2010 con su proyecto personal de laberínticas canciones bajo el pseudónimo de Airelavaleria, palíndromo con su nombre de pila. Paralelo a sus estudios de composición en Projazz y como parte de un sexteto de voces llamado Imanencia, se hizo conocida como integrante de la banda de la cantautora Camila Moreno.

Para el más jazzista de los integrantes de Akinetón Retard, la categoría de "músico incomprendido" dentro de la escena jazzística estuvo lejos de convertirse en un estigma. Por el contrario, este mismo hecho posicionó a Cristián Bidart como un solista ligado a un circuito de avanzada subterránea que permitió que proyectara su propio punto de vista sobre el jazz avant-garde. Su trabajo durante la década de 2010 se amplió, incluso, a investigaciones sobre la percusión chinchinera.

Durante los años '90, y cruzando hacia la siguiente década, La Desooorden fue una activa banda dentro del reducido circuito de rock independiente en Valdivia. Una constante agenda en vivo y una propositiva discografía distinguió el trabajo de este grupo durante sus dieciocho años de trabajo, en los cuales su música combinó rock de tendencia progresiva con citas a la raíz folclórica latinoamericana. Algunas de sus canciones aluden a debates medioambientales de su zona.

Poeta, académico y músico experimental, Felipe Cussen ha trabajado en torno a la poesía sonora, tanto de manera independiente como en asociaciones, como la Orquesta de Poetas. Su trabajo musical se ha volcado al uso de la electrónica y su primer disco es Quick faith (2015). La alianza con el músico Richi Tunacola (en el dúo Cussen & Luna) ha avanzado por sesiones presenciales y a distancia de improvisación sobre máquinas entre ambos, ordenadas en parte en 2020 en un disco presentado por el trío The Keith Harings (también con Usted No! a bordo), bajo el título Latency sessions y con varios invitados en arreglos y remezclas. La presentación del álbum es elocuente de sus particulares circunstancias de trabajo en pandemia: «The Keith Harings agradece la alta latencia, súbitas fallas y baja resolución suministradas por nuestra compañía de internet, Movistar, que hizo infinitamente más difícil su trabajo y el de millones de chilenos durante estos meses de confinamiento».

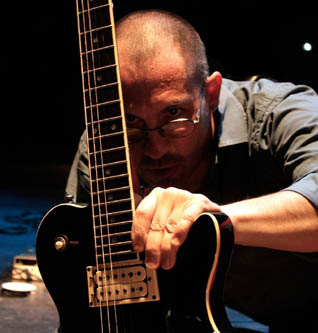

Desde la guitarra utilizada como una herramienta no convencional, Ramiro Molina ha sido uno de los solistas más comprometidos con la música liberada, un referente en este campo de la experimentación desde los comienzos del siglo. Compositor pero sobre todo improvisador, sus discursos acerca de la creación en tiempo real fueron definiéndose conforme avanzó el tiempo, primero desde el jazz de vanguardia con el grupo Fedón (1996), más tarde con el trío de experimental Turangalila (2001), y finalmente con sus diversos ensambles y asociaciones con diversos cultores de la improvisación que tuvieron espacio en Piso 3, gran epicentro capitalino de esta corriente, creado por el propio Ramiro Molina.