Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Diestra cantante y pianista, compositora, autora de canciones, maestra de canto, académica universitaria, fonoaudióloga, solista y acompañante, la vida musical de Francisca Paquita Rivera ha transcurrido en diversos frentes del oficio. Desde inicios de los '90, marca presencias y participaciones en los campos de la bossa nova, el tango, el bolero, la canción romántica y folclórica, el pop y el jazz. Pero esa posición aparentemente secundaria quedó desplazada cuando en 2013 llegó a Fulano, tras la salida de Arlette Jequier.

Gabriel Paillao, también reconocido en sus círculos como Gabo Paillao y en ocasiones con el pseudónimo de Knom en su proyecto personal de hip-hop, es pianista de jazz, compositor, productor, gestor cultural y activista. Pero sobre es el impulsor de una agrupación tan rompedora como La Brígida Orquesta, proyecto con el que ha obtenido dos premios Pulsar. Formado como niño músico en la Conchalí Big Band, se vinculó con las escenas de la música en la periferia, principalmente en la cultura del hip-hop. En ese alcance tocó el piano en Cómo Asesinar a Felipes y ha sido colaborador de una serie de nombres de las músicas independientes de raíz negra, desde el saxofonista de jazz Franz Mesko a la cantante de soul Celeste Shaw, pasando por los raperos Hordatoj y Portavoz, el grupo hip-hop Movimiento Original y Ana Tijoux, con quien ha salido de gira internacional. Su música como autor aparece en la serie discográfica Ayekafe (2021), que ponía en relieve la creación de los músicos de linajes mapuches.

Compositor, arreglador y orquestador, pero sobre todo un músico dedicado a la creación de literatura chilena para big bands y ensambles jazzísticos, Emilio Bascuñán ha realizado una serie de trabajos en este campo. Inspirado en la figura de la estadounidense Maria Schneider, esa propuesta desembocó en un repertorio especialmente dedicado a la orquesta infantil Conchalí Big Band, que en 2014 celebró sus veinte años de vida con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago y con el disco XXI, cuyo material fue preparado por Bascuñán.

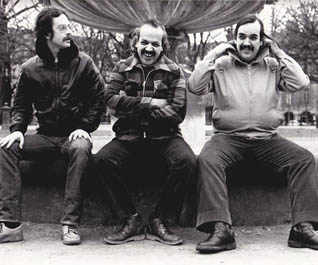

Skuas fue el proyecto de música avant-garde que reunió en París a los músicos que una década antes habían generado la primera experiencia de free jazz en Santiago de Chile: los hermanos Manuel Villarroel (n. 1944) y Patricio Villarroel (n. 1947), y Matías Pizarro (n. 1949). El nombre fue obtenido de un ave que habita en zonas remotas y en ultramar —en la Antártica chilena y las Islas Kerguelen—, y durante diez años de acción en Europa, amplió el rango y el concepto tanto de composición como de improvisación de sus integrantes.

Nexus es el estandarte del modernismo jazzístico en Chile, desde mediados de los '80. El más longevo y, por cierto, único en su especie en un ecosistema donde prácticamente todas las agrupaciones que sobrevivieron a más de una década durante los difíciles años para la música chilena, estaban alineados en la tradición del jazz de Nueva Orleans, Chicago y París: La Retaguardia Jazz Band (1958), los Santiago Stompers (1965) y los Santiago Hot Club (1987). Los fundadores de Nexus, Patricio Ramírez (saxo alto) y Carlos Vera (vibráfono), observaban atentos las enseñanzas del jazz clásico que, por cierto, conocían bien, pero estaban inspirados por otras columnas musicales como el bop y el cool. Y así dirigieron sus acciones sobre la factoría de talentos llamada Nexus.

Así como ocurrió con otros intérpretes del swing (Rodrigo González, Myriam O), sólo cuando Minerva Carrizo llegó a sus treintas se lanzó en la carrera solista como cantante, en un trabajo bilateral con el pianista Jaime Pinto que había comenzado diez años antes de editar su álbum debut. Pero aunque Carrizo se autodefinió como intérprete swing y no como cantante de jazz, también fue cierto que se apuntó un espacio como compositora de piezas que nutrieron su disco Brand new. Conversations with James (2006).

En el triángulo de nuevos guitarristas de jazz que despuntaron al finalizar la década de 1980, aparecen Ángel Parra y Pedro Rodríguez, y en un vértice menos visible también se encuentra Álvaro Bello como otro de esos solistas que se abrieron paso hacia el jazz de la transición. Pero el músico chileno hizo su carrera largamente en París, ciudad en la que se radicó desde 1991 y desde la que logró no solo sus mejores momentos como sideman y en el liderazgo de sus propios proyectos jazzísticos, que incluían acordeón francés, sino también como compositor de música para escena y para imagen.

Pianista y compositora del grupo femenino de jazz fusión Confluencia, Clara Racz es parte de la generación de la década de 2020 en esta escena creativa que estuvo golpeada por la pandemia (Juan Pablo Salvo, Camilo Aliaga, Julián Romero, María Segú, Gonzalo Mera), pero que al mismo tiempo llevó adelante una transformación musical propia. En su caso también bailarina, tomó influencias del piano clásico, la música flamenca y las artes escénicas, con estudios en Estados Unidos, España y Argentina. Jazzísticamente también se formó con pianistas chilenos como Américo Olivari, Antoine Alvear, y en el piano clásico con Ana Lefever. Como solista ha desarrollado el lenguaje jazzístico desde las corrientes principales de la música y el piano trío, utilizando sonidos acústicos y de piano Rhodes, principalmente en agrupaciones con Nelson Vera (contrabajo) y Sebastián Taylor (batería), con quienes publicó el disco Paralelismo continuo (2022).

Raúl Aliaga es un percusionista pionero de la música de fusión en los años '80 y su experiencia incluye diversos campos musicales. Artista de formación clásica, estudió percusión docta, fue parte de orquestas de televisión, grupos de rock y su nombre ha figurado en las alineaciones de grupos históricos de fusión como Congreso, Latinomusicaviva y Fulano, como solista en diversos enfoques y arsenales percutivos, además marimbista y baterista.

A pesar de que nunca desarrolló una trayectoria como líder, José Pepe Vergara es uno de los trompetistas más múltiples en diversas escenas musicales desde comienzos de los ’90. Un nombre recurrente en sesiones, grabaciones, orquestaciones y series en vivo como soporte de artistas e integrante de una camada de trompetas funcionales que van desde las orquestas televisivas y big bands swing y latin jazz, hasta pequeños grupos pop y funk: Gustavo Bosch, Cristián Muñoz, Patricio Pailamilla y el jazzista Sebastián Jordán entre sus nombres más comunes.

Pianista, tecladista y organista, Raúl Morales ha tenido participación en importantes proyectos de los '90, sobre todo con su presencia en el sonido vintage que el Ángel Parra Trío recogió a partir de 1998, después de su trilogía de discos estrictamente focalizada en el jazz straight ahead. Morales, también conocido como Súper Raúl, debido a la contundencia en el sonido Hammond, realizó grabaciones con Los Tres y con Santos Dumont en ese mismo período. En paralelo, mientras permanecía como miembro del trío de Ángel Parra, Roberto Lindl y Moncho Pérez, colideró con estos dos últimos otro conjunto de jazz que se presentó con el nombre de Súper Titae Moncho, y que recogió repertorio de swing, bop y soul. En sus múltiples intervenciones, Morales ha sido sidemen de músicos como Parquímetro Briceño y Cristián Cuturrufo, ha liderado sus propios tríos de jazz, e incluso ha dado conciertos de piano clásico en temporadas de música de cámara.

En una referencia musical, Rita Góngora ha sido conocida como la "Billie Holiday chilena". No sólo fue una de las primeras mujeres en el jazz vocal chileno, sino que marcó una presencia con su estilo personal, que tomaba distintos aspectos de esta cantante universal. Desarrolló un estilo de mucha emotividad en la interpretación de canciones, y sin estudios formales de música ni de canto instaló su nombre en espacios del jazz chileno desde mediados de los '60, donde además comenzó a programar repertorios de bossa nova, de la que fue una cultora principal. Tras una vida personal que la sacó de los escenarios, a comienzos de los años 2000 reinició su carrera y en 2006, casi cuarenta años después de su primera aparición en los escenarios, publicó su disco debut, Rita Góngora.

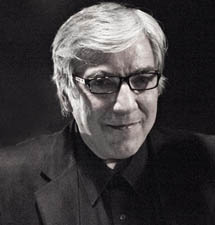

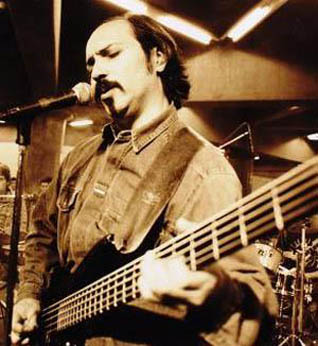

Miembro de un clan histórico, Pablo Lecaros surgió en el jazz chileno y la música popular como uno de los primeros solistas del bajo eléctrico en la era de la fusión, junto al peruano radicado en Chile Enrique Luna. Lecaros fue desde mediados de los '70 un ejemplar inédito, formado con las claves del jazz, las armas del rock y las raíces de la música popular chilena. Un punto de confluencia de tres líneas que queda bien representado en su composición "Tonada para la pachamama", una de las más fundamentales en este campo, que el músico grabó con grupo La Marraqueta.

Jorge Caraccioli es al jazz vocal masculino lo que Rossana Saavedra al femenino: una figura difícilmente alcanzable en términos de swing adquirido en el ADN, manejo de lenguaje y técnica sobresaliente, y que no tuvo más maestros que su propio instinto. Pero durante mucho tiempo Jorge Caraccioli vivió entre las cuatro paredes del estudio de grabación, en el negocio de la música publicitaria y sin salir a los escenarios reales.

Junto con Nicolás Vera (n. 1980) y Cristóbal Menares (n. 1979), Gabriel Feller integra una nueva tríada de guitarristas del jazz moderno iniciados en la década de 2000. Su presencia sonora, nivel técnico y capacidad de congeniar lenguajes de guitarra bop, swing, hot, blues, rock y funk lo han convertido además en un solista dúctil y demandado, aunque en un permanente plano de sobriedad y en una ruta de diversas colaboraciones que desembocó en 2008 en su primer quinteto personal. El que marcó la diferencia entre su antes y su después.

Ariel Rómulo Aguirre Montaldo, mucho más conocido solo como Yelo, es un baterista de jazz que cruzó las décadas en el oficio musical y llegó a ser considerado un referente jazzístico en la Quinta Región. Con un estilo percusivo elegante y de gran swing, apareció como adolescente a fines de los años '60 en Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo junto a su hermano mayor, el trompetista Pablo Aguirre. Pintor y músico, mantuvo un perfil bajo pero llegó a ejercer una influencia importante entre los músicos de ese eje territorial, cruzando generaciones y proyectos.

Lautaro Quevedo es uno de los pianistas de jazz más relevantes de una historia que transcurre desde la década de 1990 a la de 2000, donde se consolidó como solista y compositor, tras haber actuado como músico en muchos frentes y estilos hasta iniciar una búsqueda de su propia voz. En esos inicios llegó a ser conocido como "el sideman de Chile". Fue músico de pianos eléctricos en una serie de proyectos de jazz fusión de la época, aunque luego ese desempeño quedaría desplazado por su trabajo como líder de conjuntos acústicos, donde mostró su categoría como un músico pensante, sofisticado y altamente preparado. Lautaro Quevedo fue así otro cultor del llamado "piano trío", junto a nombres que integran esa generación de pianistas: Carlos Silva, Gonzalo Palma, Felipe Riveros y Mario Feito.

De Perilla es un elenco de jazz manouche que desarrolla repertorios históricos de la escuela gitana de Django Reinhardt, además de composiciones propias. En la relación de las guitarras acústicas y las maderas solistas genera un entramado musical que desde el ángulo local también ha observado las contribuciones de Roberto Parra al jazz. Justamente su primer disco se titula Jazz huachaca (2017), un homenaje a la asimilación de la música de Reinhardt, que el cantor popular hizo desde Chile y que bautizó como "jazz huachaca". Generacionalmente, De Perilla se emparenta con conjuntos como Gypsy Trío, Los Temibles Sandovales y Panchito Hot Club, entre otros.

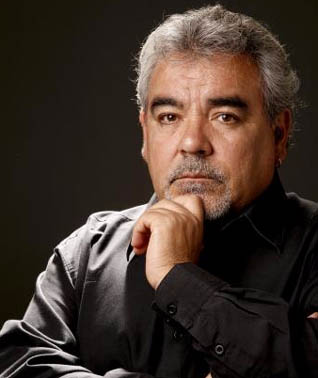

Marlon Romero es posiblemente el símbolo del jazz en Concepción, desde su temprana participación en distintos grupos de jazz, de fusión y de música experimental en los '70 hasta su rol como educador y gestor, y parte clave de una linaje de músicos en la ciudad.

Encabezados por el virtuoso guitarrista Guillermo Jiménez, el trío Lamatraca puso nuevamente sobre la mesa las opciones de ciertos músicos más bien vinculados al rock por experimentar con improvisación jazzística. De pronto Lamatraca produjo algo cercano a un “revival” del jazz-rock de los '70, '80 e incluso los '90 en Chile, con nombres como Fusión, Quilín y La Red como referentes de esas décadas.