Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Por supuesto en un juego de palabras entre el jazz como lenguaje musical adoptado desde su propia realidad y la estación televisiva catarí Al Jazeera, el grupo talquino All Jazzera ha desarrollado una propuesta de fusión libre, mezclando en su música sonidos y elementos diversos que van desde el jazz y el funk hasta el rock y el rap e incluso elementos de la música mapuche.

Entre la avanzada de jazzistas chilenos instalados en Europa que han comandado desde los años '80 el contrabajista René Sandoval en Suecia y el pianista Pablo Paredes en Alemania, está el tenorista Claudio Werner. Un nombre no recurrente para el público nacional, sobre todo porque durante sus años en Santiago apareció como Claudio Rubio (no confundir con otro saxofonista tenor chileno que lleva el mismo nombre: Claudio Rubio). Fue en ciudades de residencia y actividad jazzística como Amsterdam, Copenhaguen, Londres, Newcastle o París que cambió su nombre a Claudio Werner (Claude Werner, para los europeos).

Mamblues es uno de los múltiples proyectos que encabezó el vibrafonista, percusionista clásico y profesor del Instituto de Música UC Carlos Vera Pinto en su trabajo dentro de la música popular. Como su nombre lo indica, fue una mixtura entre música afrolatina y jazz, o más específicamente entre el mambo cubano y el blues, que es la base de ese jazz. Organizado como ensamble de percusiones latinas con el insigne músico Alejandro Reid como protagonista, incluyó un doble frente de vientos, saxofón y trompeta, además de la sección rímitca del jazz. El sonido del vibráfono, desde luego que acercó la propuesta a la música de Cal Tjader, que Vera Pinto escuchaba en sus años de formación en el jazz latino. Como septeto la mayoría de las veces Mamblues trabajó con repertorio tradicional de autores como Tito Puente, Paquito D'Rivera, Chano Pozo, Mongo Santa María y Dizzy Gillespie.

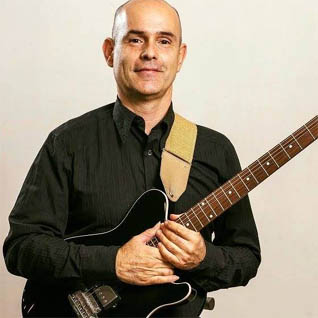

Emilio García es uno de los solistas de la guitarra eléctrica mejor dotados y más virtuosos en el campo del jazz-rock. Alcanzó prestigio e identidad como líder desde mediados de los '90, a la cabeza de poderosos tríos que lo llevaron a ser el heredero de una atlética guitarra de fuerza rockera y aventura jazzística detrás de sus antecesores, Alejandro Escobar (líder de Quilín), Edgardo Riquelme (de Cometa y Alsur), John Clark (de Kameréctrica), Eduardo Orestes (de Ensamble) y Vladimir Groppas (de La Red).

Bajista de rock, jazz y fusión, Felipe Catrilef tuvo su primera experiencia musical determinante cuando el célebre bajista eléctrico Christian Gálvez, entonces profesor en la universidad, lo invitó a integrarse su quinteto de jazz rock que grabó el disco Cinético (2010). Catrilef integra una tríada de solistas del bajo activo que recorrieron la fusión al finalizar la década de los 2010 a través de discografías propias, junto a Matías Martinoli y Luciano González.

Giovanni Cultrera, pianista de origen siciliano afincado en Valparaíso después de la Segunda Guerra, es uno de los nombres mayores del jazz chileno, con un conocimiento aventajado de los repertorios y una vigencia que lo llevó incluso a mantenerse activo con más de 90 años de edad, una serie de discos publicados y una cantidad actuaciones que rompieron la barrera de los 1.300 conciertos con su cuarteto desde 2004. Su categoría como cultor del swing clásico, lo ubica en un cuadro de honor junto con solistas de la talla de Carmelo Bustos, Lucho Córdova, Daniel Lencina y, por supuesto, su compañero Alfredo Espinoza.

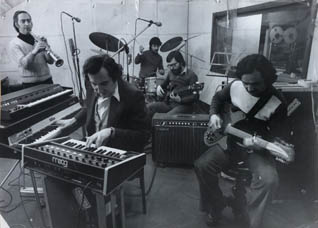

Agrupación vinculada a la época y la estética de jazz fusión, que hacia fines de los años '70 concentró a destacados instrumentistas, si bien su asociación fue breve y su impacto también estuvo vinculado a la banda de apoyo del cantante Osvaldo Díaz. Disuelto el quinteto, Edgardo Riquelme y Jaime de Aguirre continuaron su trabajo conjunto en el trío de jazz moderno Tercera Generación.

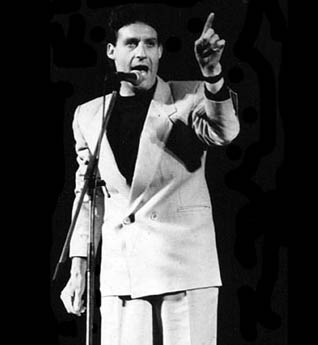

El registro y los modos del crooner han sido los más cómodos para que José Luis Arce despliegue su gusto por el canto, practicado en su caso por más de cuatro décadas y con una presencia televisiva y en escenarios que, por períodos, ha sido intensa. Aunque la asociación inmediata de su nombre lo acerca a Frank Sinatra —«el Sinatra chileno» ha sido una presentación en vivo y en impresos para promocionar mejor sus shows—, su repertorio acoge también canciones popularizadas por Tom Jones, Barry White, Neil Diamond y Lou Rawls; entre otras figuras de la música popular en inglés, sobre todo famosas en los años sesenta y setenta. Invitado habitual a "Sábados gigantes" en los años de más alta sintonía de ese programa, un segundo lugar en el Festival de la OTI-Chile (1989) y otro en el Festival de Viña del Mar 1990 se cuentan entre las conquistas de su trayectoria. Arce es un cantante activo en vivo, integrado también como cantante del extenso ensamble de la Universal Orchestra.

Entre la contundencia arrolladora de un tenorista como Cristián Mendoza y la aguda profundidad musical de otro como Agustín Moya, está Maximiliano Alarcón, conocido en el circuito con diminutivos "bop" como Max o Maxi, su marca indeleble. Versátil solista del saxofón tenor, su punto de vista musical lo ha incorporado indistintamente a las escenas del jazz contemporáneo y a las de la música popular de raíces negras, con intervenciones en proyectos de soul, funk y hip-hop.

El solo hecho de haber superado la década de residencia en Nueva York, en tiempos que que ello resultaba altamente improbable para los músicos chilenos, hizo de Felipe Riveros un pianista de muy distinta y marcada orientación en el jazz respecto de otros solistas. En la metrópolis musical Riveros comenzó y concretó una escalada compositiva que lo llevó a editar una serie de depurados álbumes post-bop en distintos formatos instrumentales, desde su largada con Drivin' (2000) hasta Metrópolis (2005), poco antes de regresar a Chile.

El concepto que representa la sigla NRE tiene relación directa con uno de los primeros proyectos musicales de fuerte pensamiento político iniciados por los hermanos Diego y Hugo Manuschevich en su arribo a Chile desde Nueva York en 2003. Significa Núcleo de Resistencia Estética y fue uno de los tantos ensambles operativos al interior del sello independiente y experimental Mystic Chant Recordz, que unificó las fuerzas del grupo congregado por la dupla de free jazzistas.

Desde el jazz y la música popular orquestada hasta la industria de la Nueva Ola y una prehistoria del rock local son instancias en las que dejó su huella Arturo Ravello, uno de los más importantes contrabajistas chilenos. Activo desde comienzos de los años '50, justo a tiempo para asistir a esos cambios musicales y generacionales, Ravello se inició en Santiago, se estableció en Arica a fines de los años '60 y fue un músico de orquestas, auditorios de radio, estudios de grabación y giras, acorde con el perfil del instrumentista popular surgido en una época de la que fue uno de los últimos exponentes hasta su muerte en 2011, a los 84 años.

A la zaga de los tres principales conjuntos del Club de Jazz que alcanzaron una larga vigencia (la Retaguardia Jazz Band, los Santiago Stompers y el Santiago Hot Club), el grupo Seis a la Dixie se unió entonces a la actividad musical alrededor del jazz tradicional que estaba teniendo lugar en los años '90. Así cultivó una música vinculada directamente con el dixieland, estilo engalanado por una improvisación colectiva, dinámica interacción entre los músicos y popularizado también por vestuarios, chaqués, corbatines y sombreros canotier, como su imagen más reconocible.

Delineado desde los años de esplendor de la radio, la orquesta, la boite y la industria discográfica propias del siglo veinte, la figura del músico de oficio capaz de valerse en los diversos géneros populares de la época en Chile tiene una expresión exacta en Rafael Traslaviña. Con más de seis décadas dedicadas a la música, este pianista tocó y grabó en discos de jazz, cueca, tango y otros ritmos bailables, y a su muerte ocurrida en 2011 dejó como herencia una estatura bien ganada entre los principales instrumentistas de esa era en la música popular.

Tanto la partida definitiva del saxofonista Raúl Gutiérrez a La Habana, llevándose en la maleta a una big band completa (Irazú) como el arribo del pianista cubano Juan Manuel Arranz a Chile, posibilitaron que una nueva orquesta latin jazz viera la luz entre todas las grandes agrupaciones universitarias cultoras del swing. El Ensamble Latinomoderno vino a instalarse en el espacio que dejara Irazú en 1998, a convocar a nuevos músicos para sus secciones de bronces y ritmos, y a proyectar el lenguaje del jazz latino desde la plataforma orquestal.

Versátil cantante y cultora de variantes que van desde la música popular en su más amplia gama hasta el jazz latino, Olga Torres es una de las primeras profesoras de canto popular que ejercieron la actividad tras las experiencias en el campo iniciadas por maestras de voces como Inés Délano en los '70 y Ana María Meza desde los '80. De este modo, su presencia fue más nítida en las aulas que en los escenarios desde que se concentró en la enseñanza académica y comenzó a formar a cantantes en la Escuela Moderna de Música y la Universidad de las Américas.

Rodrigo Espinoza ha sido uno de los contrabajistas más fuertes y activos del jazz contemporáneo desde la segunda mitad de los años 2000, cuando inició su serie de militancias junto al trío del pianista Moncho Romero. Su sonido voluminoso y profundo apareció en una decena de discos de jazz, y al mismo tiempo Espinoza amplió las fronteras musicales integrando el conjunto de música latinoamericana de Natalia Contesse, lo que le significó una presencia musical frente a nuevos públicos. En una panorámica de habituales contrabajistas acompañantes, Espinoza se estrenó como compositor y líder en 2018 con el disco Siete flores negras.

De una cualidad sobresaliente en la voz solista, Antonella Sigala ha encaminado sus rumbos como cantante y autora en la música pop, desde donde ella se proyecta como un nombre propio, en simultáneo a su presencia en espacios del jazz clásico, donde ha desmostrado su valía interpretativa. Sus primeros discos solista, sobre todo Cine noir (2024), la mostraron como una figura en la escena de la década de 2020.

Rodrigo Vásquez es un especialista en percusión de ritmos afrolatinos, latin jazz y fusión. Formado en el Conservatorio de Música Universidad Federal de Bahía, Brasil, país donde vivió veinte años, aprendió también la disciplina cubana de los tambores batá y ha desarrollado en Brasil y Chile una amplia carrera como percusionista en vivo, músico de grabaciones, director musical y profesor.

Egresado de la Conchalí Big Band, Sergio González ha sido uno de los bateristas de jazz de la segunda mitad de la década de 2000. Luego pasó al Insituto Projazz donde fue formado por Andy Baeza, entre otros maestros. Como sideman integró el quinteto del guitarrista Cristóbal Gómez (2006) y el trío del pianista Pancho Aranda (2007).