Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

Los del Maipo son un grupo de música de raíz y fusión latinoamericana liderado por Alfonso Ureta, que en 2010 nació en Pirque como resultado del dúo que formó junto al músico Fernando Iglesias en voz y composición. A ellos se sumó más tarde una banda ampliada que trabajó en la elaboración y producción de su primer disco, Son pa'l mundo (2013). Allí desplegaron sonidos de esa raíz campesina, como cuecas y tonadas con guitarrón, pero también ritmos y danzas como vallenato colombiano y vals peruano.

Quizás por haber vivido su infancia y juventud en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcellos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de América Latina, de donde son también sus orígenes sanguíneos. Su fórmula finalmente dio con canciones alegres, festivas y con explícita conciencia social y cultural. Desde su salida del grupo Congreso, en 1983, el músico se desarrolla de modo solista, y con altas cumbres de popularidad en esa área. Su influencia en toda una generación de músicos, la masividad de sus canciones y su intensa y poderosa actividad en vivo lo convierten en una figura vigente y fundamental de la música de fusión desarrollada en nuestro país.

Ensamble de grandes dimensiones formado por músicos de nueve nacionalidades, LaSmala ha definido su propuesta como “fusión latino-explosiva”, a través de un paisaje musical étnico y a la vez contemporáneo que se construye con músicas gitana, árabe, mediorental, flamenca y africana, pero también ritmos de reggae, hip-hop, funk y otros ingredientes afrolatinos. Su nombre proviene de la voz arábiga “zmâla”, que denota las grandes reuniones que realizaban las familias caravaneras en sus encuentros en el desierto. Nacido en 2010, en Francia, el proyecto comenzó a partir del encuentro del músico andaluz Carlos Lobo y el franco-marroquí Samir El Khomsi, la vía de acceso a la llegada de una serie de integrantes, hasta que un año después completó su fisonomía y se trasladó a Chile. Con base en Valparaíso, en 2013 editó su disco Por el camino, y presentó una formación de doce músicos, con instrumental mixto, vestuarios coloridos y la voz de la chilena Andrea Zárate, que también integraría el grupo Reptila. Entre 2013 y 2015 realizó cuatro giras por Sudamérica y nuevos viajes a Europa, donde actuó con ese repertorio en Francia, España y Portugal. En 2014 presentaron el EP Caravana.

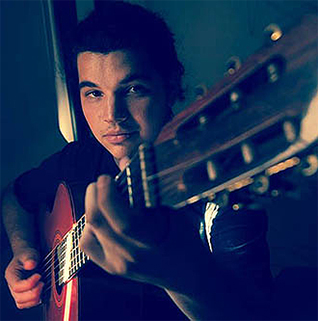

Como integrante del árbol genealógico más trascendental en la música popular chilena, Ángel Parra, hijo de Ángel Cereceda Parra, estableció su vínculo definitivo con la música a través del jazz, alternando su paso también por los territorios del pop, el rock y la música de raíz folclórica. A partir de 1991 se convirtió en un referente de la guitarra eléctrica, como virtuoso y como parte del eje central entre los solistas de la historia de la música moderna. Sus únicos discos monográficos, sin embargo, fueron relecturas de la obra de su abuela Violeta Parra, a quien homenajeó en 2017, año de su centenario, con la revisión del fundamental cancionero contenido en el disco Las últimas composiciones (1966).

Desde fines de los '80 la profesora de educación musical Carola Contreras se ha dedicado a la investigación e interpretación de música folclórica, y después de los conjuntos andinos Newen (1988), Wayna (1993) y Naira Warmi (1997 —formados por mujeres y niños—, Carola y los Amawtas fue su cuarto conjunto. La agrupación nacida en Santiago en el 2000 integra la música de Los Andes con acordeón, mandolina e instrumentos modernos, a partir de trabajos de recopilación.

Verónica Jara es una cultora del canto latinoamericano y la música de raíz folclórica, que ella expone a través de una propuesta de fusión. Autora, compositora, intérprete y educadora, su nombre tuvo un primer eco en la música chilena en 1998, cuando obtuvo el premio a la mejor intérprete de la competencia folclórica en el Festival de Viña del Mar. En esa oportunidad cantó la tonada punteada "Revoloteando en el alma", junto al grupo Viento. Diez años después, Verónica Jara volvería a competir en esa categoría, con su canción "Yo no tengo la culpa", pieza en 6/8 con guitarra eléctrica que titularía el disco que más representativo de su historial como cantautora: Yo no tengo la culpa (2011).

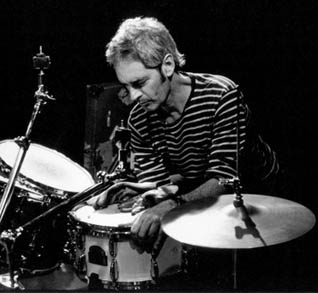

Transversalmente a la sucesión de estilos y décadas de tránsito en la música popular chilena está un baterista como Pedro Greene. Un solista que fue desde la versión adolescente de los Blops hasta la madurez de La Marraqueta, engrosando en su bitácora una múltiple militancia en proyectos abiertos, con participación en ensambles experimentales europeos y activa presencia entre los músicos nacionales de la generación del toque de queda que subieron el volumen a la música de los '70 y '80.

Kalfu es una voz mapudungún que significa "azul", una palabra presente en la obra del poeta Elicura Chihuailaf, dada su jerarquía sagrada dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche. Y Kalfu es el nombre de este conjunto de fusión latinoamericana que nació justamente tras el encuentro entre el autor mapuche y el profesor de música y compositor Jaime Herrera Andaur, quien fundó el grupo con sus hijos músicos para trabajar junto Chihuailaf en distintas obras. Esos trabajos consideran la obra sinfónico-coral "Cantata mapudungún" (2011), y una serie de musicalizaciones de sus poemas, que el grupo presentó en el disco Trawun = reunión (2017). La escencia del trabajo de Kalfu ha sido la puesta en relieve de la lengua originaria mapudungún, sus dimensiones poéticas y filosóficas, y sus alcances del uso en tiempos en que se le considera en vías de extinción.

Las primeras creaciones de Tomás del Real superaron los límites de la trova latinoamericana sanguínea para introducirse en el territorio del folk europeo, con influencias celtas y balcánicas. Esa fusión de dos tradiciones quedó registrada en Tomando forma (2014), el primer disco del cantautor, que lanzó a los veinte años tras la experiencia de un viaje de seis meses solo junto a su guitarra por ciudades de Bélgica, Escocia, Bulgaria y Eslovenia. A lo largo de su historia, Del Real ha transitado un camino de encuentros entre esas vertienes musicales de su tierra y las pertenecientes a las músicas del Viejo Mundo, hasta llegar al dúo folk Don’t Chase the Lizard, que en 2022 formó junto a la violinista, cantante y compositora estonia Lee Taul.

Compositora, pianista, cantante y educadora, Milena Viertel ha explorado los campos de la música académica, el folclor, las fusiones, el jazz y la música experimental. Sin embargo su disciplina ha transcurrido mayormente la interior de la academia, como profesora en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Desde allí ha ejecutado sus trabajos, principalmente en los ámbitos de la composición, la educación, la musicología y la investigación. Este último aspecto fue determinante en las búsquedas creativas de Milena Viertel, a partir del proyecto de 2011 titulado “Resignificación de la estética de la obra de Violeta Parra en el Chile actual”, que se convirtió en el disco Violeta de Chile (2017).

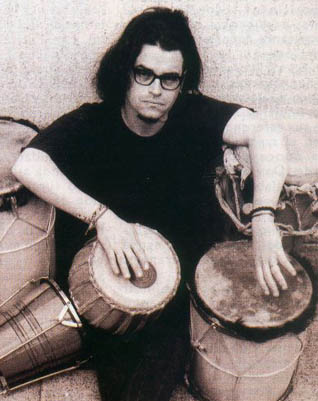

Percusionista, compositor, líder de agrupaciones, investigador y recopilador del folclor, bailarín de fiestas religiosas pampinas, el iquiqueño Cristian Hueo Sanhueza, o también Huevo Sanhueza, ha tenido protagonismo desde mediados de los años '90. Primero como parte de la compañía Teatro Mendicantes, que exploró el campo del teatro callejero, y luego como fundador de la Banda Conmoción, elenco que marcó un antes y un después en la introducción de la música de bandas de bronces y de los carnavales nortinos que se escuchó en la gran ciudad. Tras su salida de la Conmoción en 2014, Sanhueza regresó a Iquique para poner en marcha su plataforma de creación y gestión, que él llamo Tambobrass, y desde la que produjo los discos Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa – 50 años (2015), una primera experiencia de rescate patrimonial iquiqueño, además de sus trabajos creativos personales Tambobrass acústica (2016) y Circo Océano. Los números nunca vistos (2016), con la música escrita para la obra teatral del mismo nombre, realizada por la compañía En la Cuerda.

Vinculado al círculo del Club de Jazz ñuñoíno, Sur apareció a mediados de la década de los 2000 como un trío eléctrico de fusión liderado por el pianista y compositor argentino Rodrigo Ratier. Sobre esta plataforma Ratier llevó a cabo sus propósitos creativos desde que dejó la ciudad de San Rafael en 1997 después de abordar el folclor argentino desde una perspectiva contemporánea. Sur fue en definitiva uno de los proyectos más representativos en el punto de encuentro entre la improvisación jazzística y los ritmos folclóricos, continuista de una tradición que en los ’80 venía desarrollando el grupo Alsur (del guitarrista Edgardo Riquelme) y en los '90 La Marraqueta (del bajista Pablo Lecaros).

Los viajes reales y musicales por el continente son antecedentes de la formación de Vena Raíz, un grupo iniciado en 2006 en torno al encuentro de raíces folclóricas chilenas y latinoamericanas en general. Con la cantante y compositora Natalia Contesse al frente pusieron en el disco Vena Raíz (2008) una serie de canciones con raíces andinas, afroperuanas, mapuches y de cueca que incluye también una canción de Violeta Parra.

Trovador en lo más íntimo de su proceso creativo, el limachino Felipe Laborde ha expandido los matices de la música hasta convertirla en variante camerística, con sonidos nobles que superan el solo canto con guitarra y el cuatro, sus instrumentos principales. Un acercamiento a la música de raíces latinoamericanas y una mirada propia del puerto de Valparaíso han guiado su propuesta, desde que Laborde presentó en la Universidad de Playa Ancha el disco Son de colores (2014), donde reunió un trío de cámara con otros estudiantes de Pedagogía en Educación Musical: Venecia Cabezas (cuatro y cajón) y René Cortés (cello), compañeros de ruta en su primera época de cantautoría.

Reconocida periodista, conductora de televisión y locutora radial desde la década de 1990, Tati Penna inició su historia musical como integrante del grupo Abril cuando tenía 18 años. Era estudiante de Periodismo y llamó la atención por su poderosa voz de contralto. Fue solista de una formación que se hizo parte de los circuitos del Canto Nuevo con un repertorio de raíz latinoamericana, grabó un cassette y compitió en la competencia folclóricoa del Festival de Viña del Mar de 1982, con la "La semilla", de Pato Valdivia. Luego de la separación del grupo, inició una carrera propia como cantante que mantuvo intermitentemente, durante el tiempo en que se convirtió en conductora de televisión.

Iniciada espontáneamente en el Canto Nuevo de los ’80, Verónica González no fue una figura habitual en aquellos circuitos de música, poesía y protesta política y social como sus contemporáneas Isabel Aldunate, Cristina González o Rosario Salas. Sus permanentes viajes la ubicaron como una artista de paso por Chile, y fue la influencia de muchos sonidos la que determinó su lugar en la música: una exponente de la world music en Alemania, su lugar de residencia.

Vladimir Vega es parte de una legión. Su nombre es uno de los que se entretejen en la diáspora de músicos desperdigados en el mundo por el destierro de la dictadura chilena, y vive desde 1978 en Inglaterra, donde ha desarrollado un trabajo en torno a la música andina y latinoamericana, a solas y en grupos como Antara, Alianza y Quimantú. Pero es además un elegido. Actor y guionista aparte de músico, es el protagonista de la historia que el cineasta Ken Loach dirige en 11'09''01. September 11 (2002), la película en la que once realizadores del mundo muestran distintas miradas sobre los atentados de 2001 a las Torres Gemelas, y en la que Vega imprime un testimonio tan personal como universal.

Marcetribu es un ensamble instrumental de inspiración en la raíz folclórica y proyección en la fusión latinoamericana, que se estableció en 2001 alrededor de la cantante y compositora Marcela Rojas: La "tribu de Marcela". Además de integrar el grupo de música infantil Agualuna como percusionista, fue el nombre, el rostro, la voz y el émbolo de uno de los múltiples conjuntos en esta línea que poblaron la escena de los años 2000, como Sur-Gente, Santa Mentira, La Comarca, Bombyx Mori y Sonámbulo, entre otros.

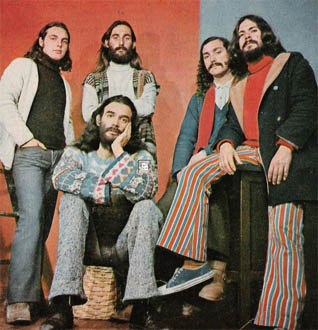

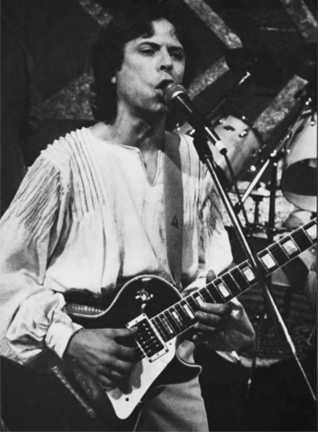

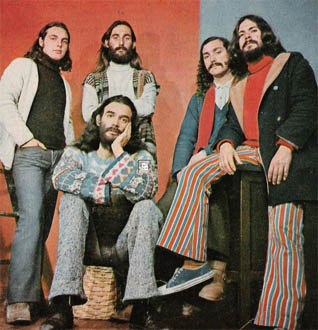

Por historia y por creación, se puede considerar a Los Jaivas como la banda chilena de rock más importante de todos los tiempos. Su vigencia los iguala cronológicamente a unos Rolling Stones activos desde 1963, pero sobre todo es la propuesta de un cruce entre ese rock esencial y la incorporación de elementos del folclor que marcó la jerarquía de la banda viñamarina desde comienzos de la década de 1970. Los Jaivas fueron los impulsores de una escuela musical que unió el lenguaje natural de las guitarras eléctricas con la mística de las raíces latinoamericanas, andinas y sureñas. El gesto estético practicado por los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, junto con Mario Mutis y el carismático Eduardo Gato Alquinta desde comienzos de los '70, se transformó en el rasgo distintivo de la banda ciento por ciento chilena y que el mundo conoce como Los Jaivas. Esto es el estallido resultante de la fusión entre la tradición musical ancestral de Latinoamérica, las formas de la música docta y la electricidad de los instrumentos del rock. Sus caminos musicales se mantuvieron trazados durante los tiempos y aunque la muerte de dos integrantes haya obligado a renovar los nombres del quinteto original, su huella es la misma iniciada en 1963.

Pilar de la historia musical chilena, el cantante al frente de Los Jaivas fue por cuarenta años fundador e integrante de ese conjunto sin interrupciones, hasta su súbita muerte en enero de 2003. Sus compañeros lo reconocen como uno de los grandes responsables del espíritu y de la fusión musical de la banda. Fue en ella donde desarrolló su propuesta musical, de la que se desvió pocas veces, como en el año 1997, cuando produjo el disco Magia olvidada de Huaika, la banda de sus hijos, o en 1969, cuando abandonó Los Jaivas para hacer un revelador viaje por América Latina. Su forma de tocar la guitara, el uso de instrumentos de viento y su aguda voz son los ingredientes que convierten su nombre en un imprescindible de la música popular chilena.