Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

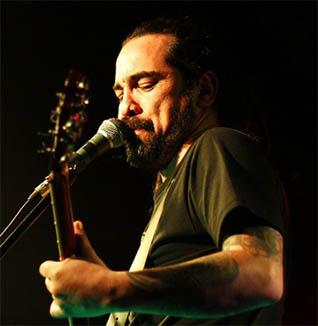

Músico e ingeniero en sonido, Alejandro Manríquez integra una partida de guitarristas de jazz que fueron promovidos por el Instituto Projazz desde mediados de los años 2000 (Nicolás Yankovic, Armando Ulloa, Cristóbal Gómez, Diego Riedemann), pero su ruta camino fue acercándose siempre a la música de fusiones latinas. Primero como colaborador de las cantantes de jazz y bossa Muriel Valle y Verónica Garay, del compositor, bajista, pianista y acordeonista Pedro Melo (de Entrama), y finalmente a través de sus propios discos.

Un particular fusión electrónica con instrumentos étnicos es la base de la música de Zinatel, el grupo que formaron Kike Galdames y Cristián Márquez luego de alejarse de Illapu hacia 2004 en México, donde ese conjunto se había asentado. Cuando regresaron a Chile se reunieron con el guitarrista Andrés Jeraldo y el tecladista de Papanegro, Carlos Valenzuela. Zinatel estableció una música de cruces hacia la canción pop, utilizando entonces esos insumos que venían tanto de la raíz folclórica como de las tecnologías e instrumentos electrónicos.

Sol y Lluvia es uno de los grupos más populares de la música chilena, y sus canciones son parte de la banda sonora de la resistencia a la dictadura militar. Nacidos a partir de un núcleo de hermanos, en un taller de serigrafía en la capitalina comuna de San Joaquín, la banda articuló una guitarra acústica, una batería de bombos y un bajo eléctrico para desarrollar canciones de abierto contenido social y político, pero con melodías alegres y hasta bailables. Sus letras directas han hecho referencia a la paz, la represión y las desigualdades sociales, completando así la propuesta del conjunto. Si bien Sol y Lluvia se mueve al margen de los medios y la industria, goza de un arraigo popular innegable.

En 2003 el concursante Feliciano Saldías llegó a la final del reality show de Canal 13 "Protagonistas de la música" (Ximena Abarca, Sebastián Longhi, Romina Martin) y su premio fue la firma de un contrato discográfico. Lejos de intereses comerciales y de farándula, concretó un disco de riguroso rock progresivo e inquietudes sobre sus raíces, junto a Pablo Ilabaca como productor musical y músicos como Bruno Godoy (Sinergia). Latidos de la tierra (2005) resumía las maneras sureñas de su autor, un hombre que temporalmente entregó su intimidad a cambio de cumplir sus sueños.

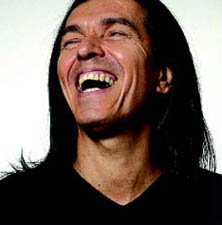

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

Lenguajes musicales múltiples han marcado la trayectoria de este versátil baterista desde que apareciera en la escena del jazz de fines de los ’90. Su posición de polivalencia y sobriedad y su conocimiento de los estilos lo llevó a convertirse en un demandado sideman en el jazz acústico y eléctrico, de conjuntos y orquestas, y en la interpretación de música de raíz tropical, pop, fusión latinoamericana y flamenco. Felipe Candia ha sido una suerte de “hermano menor” de solistas como Pedro Greene, Jaime Labarca, Raúl Aliaga, Juan Coderch o Cristóbal Rojas.

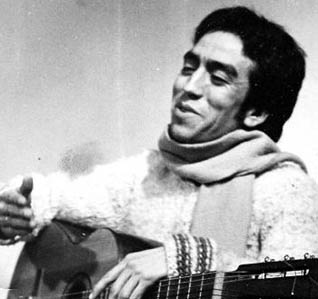

Como un puente entre el primer rock de raíz folclórica desarrollado en Chile y la canción política asociable a la Nueva Canción puede verse, en retrospectiva, al grupo Amerindios. Pese a su férreo compromiso con el proyecto allendista y su activa participación con la solidaridad chilena en el exilio, el dúo de Julio Numhauser y Mario Salazar (ampliado en un período por Patricio Castillo) trabajó un sonido diferente al de la canción comprometida convencional, con influencias de rock y de jazz, y abierto a nuevos timbres y arreglos. Esta vocación por la mezcla terminó de consolidarse con las carreras solistas que ambos músicos continuaron en paralelo a partir de su separación, a fines de los años setenta. "Los colihues", "Juan Verdejo" y la atrevida "Cueca beat" son algunos de los títulos más memorables de un grupo muy significativo para la canción chilena de los años sesenta y setenta, pero en torno al cual persisten escasas pistas históricas y cuya discografía se ha convertido hoy, desgraciadamente, en material de coleccionistas.

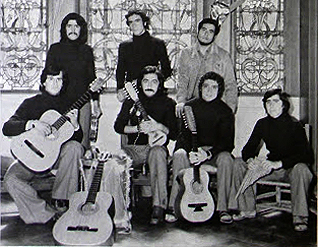

Hasta la década de los '70, la música popular chilena había tenido interesantes puntos de intersección entre líneas de muy distinta procedencia. Quilapayún se había introducido en estructuras propias de la música docta al trabajar estrechamente con los compositores Luis Advis y Sergio Ortega, mientras Los Jaivas terminaron abordando el folclor con guitarra eléctrica y batería. Pero ninguna de ellas llegó a ser tan aventurada como el proyecto que impulsó el compositor y arreglador Jaime Soto León, quien en 1974 convocó a los primeros músicos del grupo que fue conocido como Barroco Andino. El nuevo horizonte de la música europea del período 1580-1760 interpretada ahora con instrumental, sonoridades y sensibilidades del mundo altiplánico y latinoamericano.

En mucho menos de lo duró que su larga estada en Chile, el cantautor bahiano Zeca Barreto terminó por incorporarse a la historia moderna de la música popular chilena como un punto de encuentro y proyección de una nueva música, la popular brasileña, desconocida en sus múltiples frentes. Junto a otras figuras como Joe Vasconcellos (fusión latinoamericana), Marinho Boffa (jazz) y Célio Oliveira (samba), Barreto ayudó a establecer un público emergente y una nueva comunidad de cultores.

Desde fines de los '80 la profesora de educación musical Carola Contreras se ha dedicado a la investigación e interpretación de música folclórica, y después de los conjuntos andinos Newen (1988), Wayna (1993) y Naira Warmi (1997 —formados por mujeres y niños—, Carola y los Amawtas fue su cuarto conjunto. La agrupación nacida en Santiago en el 2000 integra la música de Los Andes con acordeón, mandolina e instrumentos modernos, a partir de trabajos de recopilación.

Cantante de repertorio de piezas francesas e italianas, temas de amor, baladas swing, boleros cubanos y mexicanos, además de algunos tangos. Marta Contreras Cáceres (no confundir con la actriz y cantante porteña Marta Contreras Laporte) tiene una historia musical tan insólita como fascinante. Fue colaboradora del francés Georges Moustaki por veinte años mientras vivió en París desde la década de 1970, aunque antes de eso ya había cantado en el Olympia como telonera de a Johnny Halliday, en una serie de presentaciones en pequeños bares de la ciudad junto a Sylvie Vartan. Paralelamente, Marta Contreras grabó free jazz con el saxofonista afroamericano David Murray. En 1993 se fue de gira con los holandeses Flairck y cuando regresó, Moustaki, quien no estuvo de acuerdo con la idea, la marginó del grupo. A Chile regresó en 2005 y desde entonces ha cantado en el hotel Brighton de Valparaíso y en clubes de jazz en Santiago con el espectáculo “Música à la carte".

Los cruces territoriales de la percusión describen a Gustavo San Martín en tres frentes, a través de los cuales asume tradiciones rítmicas como baterista. Ha explorado la cueca urbana, las raíces de la cumbia y sus transformaciones y desde luego el jazz contemporáneo, género que lo situó finalmente como nombre propio y líder de quintetos con el disco En casa de árbol (2018). En ese campo su propuesta incursiona en los puntos de encuentro entre la improvisación jazzística natural y el amplio universo del folclor chileno.

Nacido en 2005 en la Escuela Moderna de Música, donde sus integrantes se estaban formando, Mainumbi apareció en una nueva escena de música de fusión de la época que estaba poniendo atención en la diversidad y el colorido del continente americano. Alrededor del compositor y cantante Jorge Torres Benapres, la banda incursionó en la salsa como eje central, aunque esta fue igualmente transformada a partir de la mezcla con otros estilos afrolatinos, además de jazz, funk, rock y toda una gama de ritmos que se pueden encontrar en América Latina, lo que desembocó en el concepto de "salsa fusión".

Militante de una música de las raíces más profundas y los folclores sureño y andino, desde fines de 2013 Lizbeth Alejandra Ruiz encontró en tierras argentinas un nombre propio y un rumbo creativo. En el pueblo de San Marcos Sierras de Córdoba, donde se instaló finalmente, se convirtió en Lite Ruiz, se presentó en diversos escenarios con atuendos que representan a las culturas y apareció cantando coplas con una caja de ritual temazcalera, cuyo sonido se asemeja al del kultrún mapuche. Fue su imagen más reconocible en el período de vida en Argentina, aunque también cantó con guitarra criolla e incluso guitarra eléctrica.

Abya Yala es un grupo que fusiona las raíces del reggae natural con influencias de la música latina y elementos contemporáneos del rock. Es un ensamble de grandes dimensiones, hasta doce integrantes, que se formó en 2005 alrededor del bajista Kai Markus, con miras a una música que transmitiera un mensaje global. Abya Yala era el nombre con la etnia prehispánica kuna llamaba al continente americano, y que significa "tierra de sangre vital". Con secciones de vientos, ritmos y voces, el grupo ha editado los discos Cambia (2011) y Día y noche (2014), que contó con la presencia del cantante mexicano Rubén Albarrán para una versión especial de "Arauco tiene una pena” (de Violeta Parra). Abya Yala se ha presentado en escenarios de Centroamérica y Estados Unidos, en el festival Reggae on the River, además de una gira por ciudades de la costa oeste como Los Angeles, San Francisco y San Diego. Hacia fines de la década de los 2000, una serie de músicos dejó la formación del grupo para iniciar otro proyecto, llamado Newen Afrobeat.

Compositor y productor que comenzó su carrera profesional a en 2014, con el disco Al sur, luego de un largo camino en bandas y festivales escolares. Hijo de Pablo Herrera, heredó de su padre su afición a la guitarra y desde ahí ha trazado su camino musical cercano a la trova y la canción romántica. Con estudios universitarios de Sonido, desde el 2012 comenzó a trabajar en producción musical. Ha colaborado con figuras del pop de su generación como Denise Rosenthal, y su participación en un reality televisivo a mediados de 2014 le dio una especial difusión para su primer sencillo, "Felicidad", que sirvió de adelanto para ese estreno discográfico. Un lenguaje de fusión es la base de su sonido.

En el triángulo de nuevos guitarristas de jazz que despuntaron al finalizar la década de 1980, aparecen Ángel Parra y Pedro Rodríguez, y en un vértice menos visible también se encuentra Álvaro Bello como otro de esos solistas que se abrieron paso hacia el jazz de la transición. Pero el músico chileno hizo su carrera largamente en París, ciudad en la que se radicó desde 1991 y desde la que logró no solo sus mejores momentos como sideman y en el liderazgo de sus propios proyectos jazzísticos, que incluían acordeón francés, sino también como compositor de música para escena y para imagen.

Tranquila Asesina es el proyecto que Nahuel Viera (uno de los hijos del cantautor Gervasio), inició tras su trabajo en colectivos vinculados al hip-hop como Bajutopía y Sputnikz. El año 2009, Viera abandonó este último conjunto (que luego se rearticuló con nuevos integrantes), y se trasladó a México a trabajar en un estudio de diseño sonoro. Con esa experiencia retornó a Chile el año 2011, y en un principio junto a DJ Seltzer comenzó a grabar canciones de lo que luego, con la incorporación de nuevos músicos, se convertiría en Tranquila Asesina. La fusión del hip-hop con sonidos como el candombe uruguayo (país de origen de su padre), de la cumbia y el moombathoo, entre muchos otros, dieron forma al lenguaje de la banda, que con su sencillo "Rumba de lo natural", grabado junto a Solo di Medina, el 2012 comenzó sus presentaciones en vivo. Su primer compilado de singles y canciones apareció en 2014.

Por la edad, este grupo pertenece a la generación de músicos chilenos iniciada a mediados de los 90: Supersordo, Maestro, Pánico, Yajaira o Congelador. Por el circuito, coinciden con las escenas alternativas de entonces hasta las de sucesores como Familia Miranda o Guiso. Pero Tobías Alcayota es gente demasiado inquieta para caber en los márgenes de una generación o una escena. Usaron cualquier instrumento y disolvieron sus fuentes originales en un estilo propio, y legaron una impronta de referencia. Como precisan, ‘‘no sólo nos interesa la música, sino todo lo escénico. Los tres nos unimos en este personaje que se ha ido armando con los años. No es literal, pero es importante sentirnos objetos de algo que se genera a través de los tres y no individualmente’’.

Los del Maipo son un grupo de música de raíz y fusión latinoamericana liderado por Alfonso Ureta, que en 2010 nació en Pirque como resultado del dúo que formó junto al músico Fernando Iglesias en voz y composición. A ellos se sumó más tarde una banda ampliada que trabajó en la elaboración y producción de su primer disco, Son pa'l mundo (2013). Allí desplegaron sonidos de esa raíz campesina, como cuecas y tonadas con guitarrón, pero también ritmos y danzas como vallenato colombiano y vals peruano.