Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

Autora y cantante magallánica intuitiva, sensible y al mismo tiempo aguerrida, Tamara Águila Aravena ha elaborado una obra propia que reúne la creación poética, la pedagogía y las artes de la sanación. Primero radicada en la ciudad de Limache, en 2014 presentó el disco Ama encantos, un proyecto donde explora aspectos sobre lo femenino y lo matrístico. Las presentaciones de este trabajo se convirtieron en un montaje escénico que vinculí texto, danza, música y video, y fue planteado como un "despertar de la nueva energía femenina en la Tierra". Más adelante, instalada en la maulina Rari, continuaría con proyectos tanto de gestión cultural como de creación musical, reflejado en otro disco importante de su trayectoria como cantautora, Naves (2025).

El cruce entre tradiciones ancestrales y lecturas contemporáneas ha sido un ejercicio constante en el trabajo de Maco, un compositor, intérprete e investigador que desde fines de la década de 2010 ha desplegado su trabajo en ámbitos diversos, desde el pop de Gepe hasta la experimentación con electrónica e instrumentos prehispánicos.

Cantora de rodeos iniciada en 2015 en medialunas, Tamara Yáñez es oriunda de Longaví, desde donde ha proyectado su repertorio de tonadas de la antigua música típica y la música corralera campesina, con guitarra, arpa y una voz engolada que remite al canto de figuras centrales en este oficio, como Mirtha Iturra. Sus álbumes son A los huasos de mi Chile (2016) y Entre canto y tradición (2021), y allí pone en distintas dimensiones la vida alrededor de la medialuna, con abundantes tonadas que narran las hazañas de los campeones en su zona.

Cantante, compositora, charanguista y percusionista, Carmen Lienqueo indica como motivación de su trabajo musical «transportar a un paisaje que emerge de Latinoamérica, una geografía sonora compleja llena de matices». Sus conciertos y grabaciones hasta ahora son representativas de ese alcance amplio y mestizo, esencialmente sudamericano y de valiente expresión personal.

La creación de una música propia a partir del aprendizaje del folclor es el camino emprendido por Natalia Contesse para instalarse entre las voces de la canción chilena actual. Después de sondear en las raíces musicales latinoamericanas y del mundo durante años y con diversos grupos previos, ha grabado como solista los discos Puñado de tierra (2011) y Corra la voz (2013), poblados de canciones con influencias de la cueca, la tonada y la décima entre otras tradiciones, y ha cantado en escenarios de Argentina, España, Francia, Inglaterra e Italia. La cantante aglutina además a diversos artistas vinculados al folclor en la Escuela Creativa de Artes, Folclor y Oficios, escenario que desde 2009 dirige en la comuna santiaguina de La Reina.

Una voz de mujer es sinónimo de la bohemia porteña del bar restaurant Cinzano en Valparaíso. Es la voz de Carmen Corena. Tangos, valses, boleros, cuecas, tonadas y una guaracha cubana tan característica suya como "Chipi-chipi" son parte del repertorio popular de esta cantante nacida en Coquimbo, iniciada en Arica, trasladada a Santiago y enraizada al fin en el puerto hasta su muerte en 2008, a los 72 años. De su música quedó registro en los discos Una noche en el Cinzano (2002) y Otra noche en el Cinzano (2007), pero era en vivo el énfasis de su estampa. Otros cantantes como Alberto Palacios y Manuel Fuentealba son parte del tradicional Cinzano, pero Carmen Corena queda en la historia como la abanderada que desde tal escenario irradió esas canciones populares a oídos del puerto y del visitante.

«Andino urbano», como el título de uno de sus discos, es el encuentro que define a la agrupación Ayllu Pacha (cuyo nombre significa «hermandad de las tierras»). Nacida en la ciudad metropolitana de Talagante, cultivan la música andina urbana en una fusión con jazz, pop, rock y otros sonidos mestizos, al mezclar timbres ancestrales de zampoña o quena con instrumentos contemporáneos como saxo, piano y batería. Tras emerger como un taller en 1994, el grupo ha actuado sobre todo en festivales folclóricos, en algunos de los cuales han acumulado premios (como en el festival Faroles y Trapiches de 1998, con la canción "Mi bella luna de Alhué"; en el Festival de la Canción Indígena 2003, con "Ciudad antigua"; y el Festival de la Canción de Raíz Folclórica de Lonquén de 2002, con "Espíritu de carnaval").

Conjunto folclórico originario de Quehui (comuna de Castro), en Chiloé, aplicado en la investigación en cantos y danzas tradicionales para un valioso trabajo de divulgación cultural que se extiende por ya más de tres décadas. Ha tenido presentaciones dentro y fuera de Chile, buscando «trabajar con base en las manifestaciones expresivas desde las artes más allá de los estereotipos y sólo las formas en descuido del contenido», en palabras de su director, Cristián Yáñez. Muestran una discografía relevante, de varios títulos desde 1998 (además de un DVD), y una agenda en vivo constante.

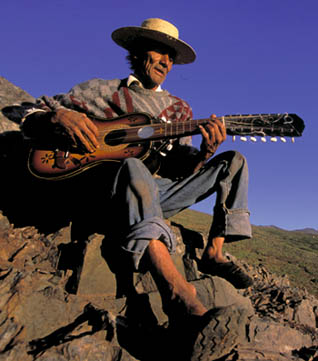

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

Los Picantes representaron uno de los primeros fenómenos musicales chilenos que fundaron su difusión en Internet, cuando aun ni siquiera existía el concepto de de "virales" ni de redes sociales. " Falso amor", una canción que hicieron unos músicos como una broma, comenzó a circular en plataformas de intercambio de canciones en Internet, y tras varios años llegó a un popular programa de radio. Su popular respuesta llevó a su creadores a fundar un grupo, grabar discos y presentarse en vivo. Así fue como, por varios años, existieron Los Picantes.

Los Perlas constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor. Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva (“el Flaco”) y el acordeón de Óscar Olivares (“el Chico”). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro 92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", “Chicha de Curacaví” (compuesta 20 años antes) y “El guatón Loyola” fueron conocidas en buena parte gracias a ellos. La muerte de Silva en 1987 cerró los 31 años de vida de Los Perlas.

Cerca de su debut como conjunto, Los Aucas tuvo un estreno masivo que marcó por años su historia, cuando en 1982 participaron junto a Pedro Messone con la canción "La tejedora", de Sandra Ramírez, en la competencia folcórica del Festival de Viña del Mar. El tema se volvió excepcionalmente popular, y el conjunto iba a volver a ese escenario a defenderla en la competencia histórica organizada en su edición del año 2000. Pero Los Aucas son un grupo de raíz folclórica de vida propia, con varias publicaciones, e idas y venidas por cambios y disputas entre sus integrantes, que los ha llevado a períodos de pausa y presentaciones en «facciones». Su discografía integra ritmos chilotes, y ritmos nortinos, de zamba, candombe y son.

Felipe Alarcón tomó el nombre musical de Traspuesto, y en ocasiones Felipe Traspuesto, como una manera de representar una cualidad que proviene, subsiste y prospera desde los campos chilenos, donde la guitarra es "traspuesta": utiliza afinaciones no regulares de la música europea sino que se altera de manera múltiple para acomodarse a las voces de los cantores. Su propuesta atraviesa ese folclor profundo pero lo redirecciona desde una creación contemporánea a partir del rock, la experimentación y la sicodelia.

"De donde viene el viento" es el significado detrás de la voz Barlovento, que este dúo de músicos formado por María Josefa Silva y Jorge Pacheco abrazaron para abrir el campo a sus investigaciones sobre el folclor latinoamericano. Siguiendo el camino que en los años '60 presentaron Isabel y Ángel Parra, con su dúo de guitarra y bombo criollo, su enfoque incorpora las raíces de las músicas de Venezuela, Argentina y Chile con elementos y sonidos de las músicas académicas. En 2016 editaron su primer disco, El siglo se vuelve azul. Ambos tienen estudios académicos en la Universidad Católica y cuentan con experiencias en la composición docta, el piano clásico y la guitarra clásica. En 2012 iniciaron sus investigaciones de las raíces folclóricas por las músicas del subcontinente, han realizado diversas giras por países vecinos, incluidas presentaciones en Francia, y entre esa historia sobresale su participación en el Festival Independiente de música trasandina Chepo, en Buenos Aires.

Francisco Astorga Arredondo fue cantor a lo humano y lo divino, poeta y payador, y representó a uno de los centros importantes de la poesía popular chilena. Nacido en la localidad de El Romeral de Pilay (próxima a Codegua, en la Región de O"Higgins), fue el organizador del encuentro anual de payadores celebrado en La Punta de Codegua, uno de los más importantes del género, e iniciado en 1993. Al igual que cantores como Juan Pérez Ibarra, de Pirque, y Arnoldo Madariaga Encina, de Casablanca, fue también uno de los grandes artífices del canto a lo divino en Chile. Activo también como docente, falleció en julio de 2021.

La música ha sido para ella un proceso íntimo, minucioso, cargado de significado; que por decisión propia ha llevado adelante combinando la formación académica, con la búsqueda personal y autodidacta. Cantante, guitarrista y compositora, dice vivir en diálogo musical constante, con la tradición y con su propia creatividad. Suele confundirse su nombre con un seudónimo artístico, pero no: Trigal Violeta es la identificación civil para quien, habiendo trabajado ya en la grabación de cantos recopilados en terreno, dio un paso decisivo hacia la cantautoría contemporánea, rodeada de sonidos e instrumentación provenientes de la música de cámara y el jazz en el disco Intromirada.

El adjetivo popular de «pispireta» define y designa a una persona astuta y risueña, y el es nombre musical que la cantautora sureña Marilin Soledad Ulloa Díaz escogió como identidad propia, en una tendencia que ha rebautizado a distintas exponentes del canto popular de la generación de los años '10, desde La Chinganera y La Andariega hasta La Canarito y La Charawilla. Cantora, poeta, guitarrista y acordeonista, las canciones de La Pispireta se nutren de la naturaleza de Villarrica, el lugar donde nació, se crió y vivió, el pulso de la tierra, la lluvia y los lagos, y muestran un estrecho vínculo con la cultura mapuche, todo lo cual se advierte en su primer disco, Niña tierra (2016).

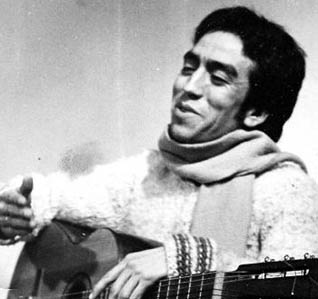

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

Guitarrista de versatilidad formativa y polivalencia en los escenarios, Cristóbal Menares —hermano mayor del contrabajista Pablo Menares— ha sido principalmente un sideman en el campo del jazz, desde lo tradicional a lo contemporáneo, y un investigador de las dimensiones de la guitarra, que lo ha llevado a incursionar desde el avant-garde hasta el folclor.