Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

Los Hermanos Lagos son un trío que desde fines de la década de 1940 marcó una importante etapa en la vida radial, discográfica e incluso cinematográfica de nuestro país. Son los intérpretes de las versiones más populares de las cuecas "El guatón Loyola" y "Adiós Santiago querido", y cuentan en su repertorio con los más variados registros de música tanto nacional como latinoamericana.

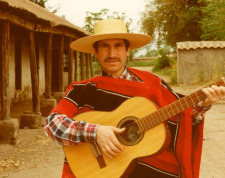

En su cultivo del folclore sureño, Sergio San Martín se ha hecho conocido como "El Romancero de Nahuelbuta”, nombre artístico con el que sostiene una discografía extensa desde mediados de los años noventa, además de permanentes presentaciones en vivo.

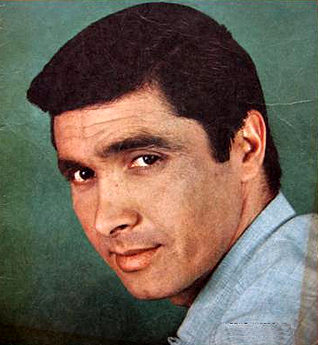

La primera fama le llegó a Pedro Messone al alero de su participación en Los Cuatro Cuartos, un grupo vocal de muy cuidados arreglos y alto nivel compositivo, en el que se asoció desde temprana edad junto a gente como Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán. Pero su decisión de dejar el conjunto estuvo lejos de poner en riesgo ese prestigio, y más bien terminó por potenciar su aporte al círculo de renovación del folclor que durante los años sesenta se desarrollaba con vigor en la industria. Durante un tiempo, Messone mantuvo además una destacada carrera como actor de teatro y cine, si bien el recuerdo de su nombre se asocia hasta hoy a la interpretación de al menos media docena de clásicos de la música popular chilena; entre ellos "El corralero" (que grabó junto al cuarteto Los de Las Condes), "El solitario", "La tejedora", "El ovejero", "Niña, sube a la lancha" y "Pa' mar adentro".

En la búsqueda de una reobservación del rol de la cantora popular de fiestas campesinas, las cultoras e investigadoras Leslie Becerra y Cecilia Canto formaron un nuevo elenco femenino tras su paso por el conjunto Las Peñascazo, donde habían estudiado y remontado musicalmente los oficios femeninos. Desde 2009, junto a Patricia Araya y Tania Gómez, que venía del grupo Las Niñas, formaron Las Primas. Con repertorios de cuecas, tonadas, valses, polkas y otros ritmos, y con la colaboración de Rodrigo Miranda, de Los Trukeros, retomaron entonces la función de la cantora tradicional en los contextos contemporáneos. Han publicado los discos Cantora (2012), Chilenitas (2013) y Cantares (2016), que contó con la guitarrista de El Monte, Carolina Sotelo.

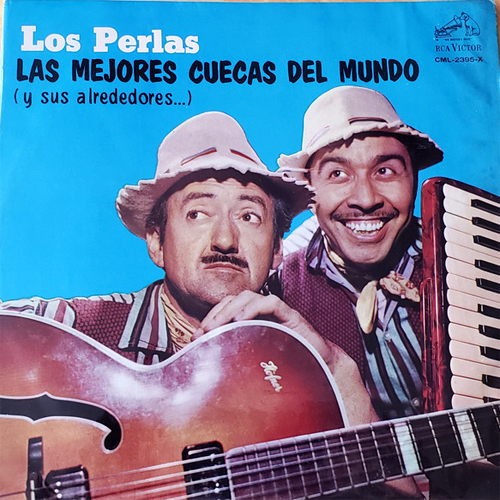

Los Perlas constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor. Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva (“el Flaco”) y el acordeón de Óscar Olivares (“el Chico”). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro 92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", “Chicha de Curacaví” (compuesta 20 años antes) y “El guatón Loyola” fueron conocidas en buena parte gracias a ellos. La muerte de Silva en 1987 cerró los 31 años de vida de Los Perlas.

Años de flores, brillo y tacones, según declaración propia, suman Las Niñas entregadas a cantar y tocar cueca. Desde su aparición en 2007, este conjunto santiaguino integrado siempre y sólo por mujeres se ha transformado en una de las agrupaciones más persistentes en los escenarios cuequeros de la capital, registradas en dos discos hasta la fecha y gestoras del encuentro en vivo "A pasar agosto con Las Niñas" que ya es habitual en la antesala de septiembre de cada año en Santiago.

Parte de una generación de elencos de cueca capitalina que reúne a La Gallera y Las Niñas, entre otros, Las Peñascazo se formaron en 2006 como un quinteto femenino de investigación de repertorios tradicionales y su consecuente puesta en escena. Tomó su nombre de una de las célebres picadas de Avenida Ecuador, en el barrio Estación Central, habitual ruta de paso del héroe de la cueca chilenera Hernán Núñez Oyarce.

Hernán Raúl Núñez Oyarce —suele recordársele como «Nano» Núñez— es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero. La calle que habitó por décadas en la capitalina comuna de Estación Central pasó a inicios de 2026 a llevar su nombre.

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

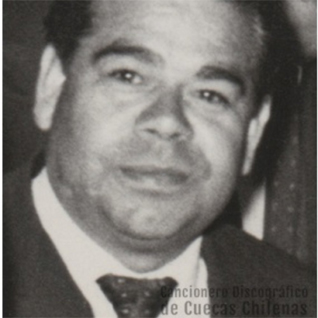

Segundo Efraín Navarro Úbeda nació en Chépica en el año 1918. Su nombre comenzó a aparecer desde hace ya muchas décadas en los créditos de muchas cuecas, pero a pesar de ser profusamente cantadas y grabadas por una gran variedad de conjuntos, , como “Lárgueme la manga” o “Pelearon por quince lucas”, es casi nula la información que se tiene de este autor nacional.

El nombre de Los Piolas del Lote nace a partir de una de las apreciaciones del cantor Hernán Núñez Oyarce, quien aseguraba identificar a los mejores y más bravos cuequeros entre el grupo de los más discretos. De esta manera, el cantor y acordeonista Luis Castillo bautizó al cuarteto de cueca en 2009, año en que se reunió con Dángelo Guerra. Ambos habían salido de sus respectivos grupos —Castillo de Los Tricolores, y Guerra de Los Trukeros— y comenzaron a cantar juntos. Poco después se les unió el actor y cantor Nicolás Poblete, quien integraba el grupo Los Vinelis, y finalmente Los Piolas del Lote se completaron con otro ex trukero, el guitarrista Pablo Guzmán. En 2013 el grupo editó su primer disco, Tiempos de oro, dedicado a los años de gloria de la cueca brava.

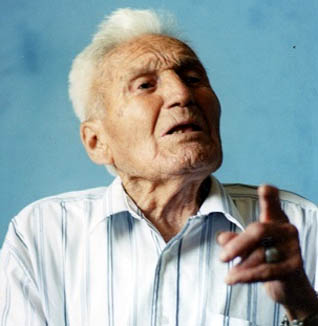

Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Integrante fundador (junto a Hernán Nano Nuñez) del conjunto Los Chileneros, «El Baucha» representó en sus últimos años de vida a una cultura casi extinta, aquella que tuvo al folclor urbano como la expresión de los márgenes más ásperos y esforzados de la vida en la gran ciudad. Se ocupó desde niño entre mataderos, mercados y arrabales, manteniendo una sola y gran constante: su amor por el canto vivo y poderoso, ése que él llamaba «de combate»; capaz de enamorar mujeres «y hacer llorar a los choros», en sus palabras.

Nacido en el Cerro Barón y formado en el trajín de la bohemia porteña de los años '40, Hernán Bahamondes ha sido considerado, junto con Rafael Berríos, un padre del acordeón folclórico al dotar de protagonismo al instrumento en la cueca. A Santiago llegó a sus 18 años y con mayor presencia desde la década de los '60 fue marcando una múltiple participación en lotes y elencos. Su nombre y su sonido se escucharon en agrupaciones diversas, como Los Labradores, Los Granjeros, Los Puntillanos, Los Caporales y una versión de los años '70 de Fiesta Linda, además de tocar, grabar y acompañar a cantores como Héctor Pavez, Hilda Parra, Tumbaíto o el Dúo Mesías-Lizama. Habitante de la comuna santiaguina de Lo Espejo, desde 2012 un Festival de Acordeón llevó su nombre en la zona sur de la capital.

Un nombre capital en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva. Durante más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años ‘40 a los ’60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey, solista en arpa y otra figura central de la música chilena.

Cantor, guitarrista, pianista, actor de cine y teatro, comunicador radial y televisivo, participante de radioteatros, compositor y profesor de guitarra aparecen entre los oficios de prueba de Raúl Gardy como nombre importante de la música chilena.

Quien llegó a ser conocido como «la primera guitarra de Chile», dejó una marca en la música nacional del siglo XX como ejecutante, compositor y arreglador; hábil en los encargos a solas pero también como director de conjuntos. Su nombre aparece mencionado con constancia a propósito de la cueca, la tonada y los éxitos de raíz folclórica de artistas como Ester Soré, Los Cuatro Hermanos Silva y Los Cuatro Huasos; y también en grabaciones de cruce entre bolero y tradición, como algunas de Lucho Gatica. Humberto Campos fue un músico prolífico que estuvo presente en diversos discos de la época, que incidió sustancialmente en la huella de la llamada tonada urbana, y que fue requerido en los estudios a la vez como instrumentista de sesión y consultor en arreglos. Se estima en unas dos mil sus grabaciones.

A partir de la tradición de la cueca urbana y el contacto personal con cantores tan fundamentales como Hernán Nano Núñez, Los Santiaguinos han sido uno de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina (tal como Los Trukeros, Las Torcazas y varios otros). A lo largo de su historia han mostrado una evolución que va más allá de la recreación de la raíz. En su repertorio en vivo, una mayoría de cuecas comparte espacio con foxtrox, tonadas, baladas y, si la ocasión así lo requiere, hasta cumbias. Aunque su respeto por la tradición es firme, «no hay que ser más papistas que el papa», creen en el conjunto, en el cual la voz privilegiada y aniñada de Gerardo Hoffman, el pulso de la batería y un sempiterno vestuario de traje y corbata aportan un sello inconfundible.

Aunque la cueca es para ellos motor y seña de identidad, Los Porfiados de la Cueca se ha diferenciado por una sonoridad también eléctrica y ruda, con canciones propias de opinión contingente. Por ejemplo, "El noticiero", una temprana cueca cuya letra variaba según la actualidad; "La deuda", que alude a la problemática de los profesores en Chile; y "Pilucheitor", inspirado en la masiva fotografía nudista de Spencer Tunick en el Parque Forestal, el mismo año en que el grupo comenzó a tocar.

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

Cantor y acordeonista, integró elencos del histórico conjunto cuequero Los Chileneros, que llevó la “cueca brava”, también llamada centrina, urbana y chilenera desde la calle al disco y que tuvo a otras emblemáticas figuras en esta línea: Hernán Nano Núñez, Raúl Perico Lizama y Luis Baucha Araneda. Aún así, Carlos Pollito Navarro fue el músico que menos popularidad tuvo dentro de este fundamental conjunto.