1990

Instalada en ciudades de Estados Unidos desde 1996, prácticamente toda la carrera musical de Patricia Zárate en el jazz ha sido construida “donde ocurren las cosas”. Nueva York o Boston fueron algunas sedes donde la saxofonista chilena terminó por establecerse, primero para estudiar con profesores como el mítico Jackie McLean y luego actuar en innumerables festivales y sobre todo tipo de estilos y formatos: swing, bop, latin jazz; big bands, jazztets y duetos.

Cantautor independiente, y luego abogado, que comenzó a trabajar en los años '80 en circuitos universitarios. Con el transcurso de los años fue incorporando elementos del folclor de la zona central a sus canciones. Prolífico autor, en 2011 grabó su primer disco con una pequeña parte de su historia musical: Muñeco de trapo.

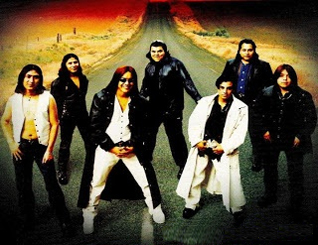

Amérika'n Sound se conformó en 1995, y ya en 1996 se habían trasladado desde Iquique a Coquimbo, plaza mayor de la cumbia en Chile, cuando se produjo el primero de varios cismas: El cantante Pipo Olmos, junto a otros tres músicos, se separaron del grupo original para formar Tro-pika'l Sound, con el mismo sonido de la banda original, y un casi idéntico repetorio. En 1997, de hecho, grabaron un poquito después que sus ex compañeros, el tema argentino "Haciendo el amor", y el fenómeno "sound" también alcanzó para ellos (es suya la versión que aparece en la exitosa película El chacotero sentimental, de 1999). La grabación de numerosos discos los tuvieron en los rankings de venta hasta que el fenómeno decayó en los 2000. Desde entonces Olmos tuvo un nuevo grupo, Pipo y sus geniales, y desde el 2005 ha regresado varias veces a Amérika'n Sound. Tro-pika'l ha tuvo otros cantantes, pero su funcionamiento ha sido más bien irregular.

Una carrera extendida y de amplia difusión mantuvo a Chancho en Piedra por más de tres décadas, con éxitos constantes y una casi inalterada firmeza en su formación. Un sonido rock de base funk, y letras capaces de encontrarle incontables aristas al humor juvenil fueron la marca de un grupo de seguimiento leal, discografía extensa y permanente actividad en vivo. La salida de Pablo Ilabaca, comunicada en abril de 2018, rompió el núcleo fundador e marcó el inicio de una nueva etapa para la banda, que tras mantenerse un tiempo junto a Cristián Moraga (C-Funk) como guitarrista, terminó por anunciar su final para mediados de 2023.

Un legado de libros, discos y la memoria de sus compañeros conservan el trabajo de César Aurelio Castillo Bozo, resumido en el nombre con que es conocido entre los cantores: El Tranca. Poeta y payador, fue uno de los cultores nacidos en la Sexta Región como Leonel Sánchez Moya o Moisés Chaparro. En paralelo a su oficio de profesor, César Castillo desarrolló su vocación por la poesía popular, en particular la de su región, con diversas publicaciones y encuentros nacionales e internacionales, en un oficio que interrumpió con un final de tragedia cuando puso fin a su vida en 2005, a los 57 años, después de treinta años dedicados a la poesía popular.

Una vida musical de itinerancias tuvo la cantante de jazz Juana Rodríguez, iniciada muy joven en el circuito de la música popular chilena en los tempranos ’90, antes de convertirse en solista en lugares tan cosmopolitas como Barcelona (2000), donde grabó su primer disco de standards, Speak low (2006), y en Nueva York (2006), donde continuó con su trabajo de composición, arreglos y performance en el jazz vocal.

Quizás por haber vivido su infancia y juventud en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcellos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de América Latina, de donde son también sus orígenes sanguíneos. Su fórmula finalmente dio con canciones alegres, festivas y con explícita conciencia social y cultural. Desde su salida del grupo Congreso, en 1983, el músico se desarrolla de modo solista, y con altas cumbres de popularidad en esa área. Su influencia en toda una generación de músicos, la masividad de sus canciones y su intensa y poderosa actividad en vivo lo convierten en una figura vigente y fundamental de la música de fusión desarrollada en nuestro país.

Los Tres son el gran símbolo musical de los años noventa en Chile, y sus citas de reunión los han consolidado también como una sociedad clásica. Si bien su sonido se concibió y desarrolló como el de una banda de rock, con el tiempo expandió las fronteras del género, pues ha explorado también otras zonas —a veces, desconocidas o desvalorizadas— de la tradición musical. De la cueca a la balada, con algo de Nueva Ola y Nueva Canción Chilena, Los Tres han condensado en su discografía una mirada refinada sobre Chile y su pasado musical, con uno de los mejores sonidos logrados por una banda local desde los primeros ensayos locales de rock. En Los Tres confluyeron inicialmente el talento de cuatro instrumentistas de excepcional preparación, todos los cuales han mantenido destacadas carreras musicales también por fuera de su compromiso con el grupo. Desde el año 2000, cuando esa formación original anunció una pausa de trabajo, la historia de la banda siguió entre interrupciones, rearticulaciones, cambios de integrantes y la reunión de su formación original en 2023.

A finales de marzo de 1999, en pleno auge de la llamada cumbia sound en el norte de Chile, fue fundada la agrupación D' Latin Sound, compuesta originalmente por seis músicos que, tras una ruptura, se retiraron de Amérika'n Sound, y por un ex integrante de Gran Eclipse Musical. Dos generaciones se suceden en su historia: la primera fue encabezada por Luis Cachito Navarro, cantante e hijo del bolerista Cacho Navarro, y la segunda inició en 2014 el regreso de D' Latin Sound al los escenarios y los discos.

Llegó a tener inscritas más de doscientas composiciones, varias de ellas éxitos nacionales sobre todo en los años '60 y '70 y una de las cuales alcanzó una circulación global y postmoderna. Osvaldo Jeldres es el autor y compositor de canciones como "Si me miran a los ojos", "Llorando en el andén", "Pero más vale el amor" y la reconocible "El rey y yo", cuya versión original fue grabada por Los Ángeles Negros y ganó celebridad extra cuando el trío neoyorquino de hip-hop Beastie Boys sampleó parte de la canción en 1998.

En la genealogía del ballet folclórico en Chile, Antumapu comparte el origen universitario de otros importantes elencos, y consigue distinguirse además por la persistencia de su trabajo a lo largo de casi medio siglo. El Ballet Folklórico Antumapu, palabra que en mapudungun significa «tierra del sol», se formó en 1971 al alero de la entonces llamada Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, está integrado por bailarines y músicos, y se define como un grupo basado en elementos del folclor para crear y proyectar una obra artística. Para el año 2019, definían su trayectoria con cifras relevantes: la creación de diez obras, más de 2500 presentaciones en Chile, y más de 29 giras por América y Europa, con un promedio de 60 actuaciones por año. Más allá del trabajo escénico, también ha extendido su trabajo a composición y grabación de discos.

Fueron pocos los grupos de rock que en los años '90 en Chile respondieron al sonido en boga del grunge, la mayoría de ellos alternativos como Jusolis. Fueron menos los que llegaron a grabar discos, como Duna. Y uno solo prensó en tres discos ese sonido: es Blu Toi, un quinteto que se mantuvo en actividad por casi seis años antes de disolverse a fines de la década y dar paso a un cantante reinventado como solista bajo el nombre de Go.

Fue tal la popularidad de José Alfredo Fuentes durante su juventud, que su carrera profesional completa puede explicarse por el fervor acumulado en esos primeros años como cantante, cuando su estampa de galán ingenuo y su vibrato maduro motivaron un fenómeno descrito alguna vez como «la beatlemanía chilena». Pese a ello, sería injusto comparar su caso al de decenas de contemporáneos suyos que alargaron durante décadas un par de hits cosechados alrededor de la época de la Nueva Ola. Su trayectoria ha sido larga pero activa, ha tenido varias composiciones propias y, en algunos períodos, ha mostrado una sorprendente propuesta.

Un rock de alto vuelo y detalles eléctricos de gran carácter son la impronta sonora de Solar, una banda con presencia importante en la música chilena durante los años 90, y con actividad intermitente en las siguientes décadas. A través de diversas formaciones y sellos, el grupo publicó tres discos antes de decidir su disolución, a fines de 2003, pero diversas circunstancias de reencuentro los tienen hoy como una banda activa.

La música instrumental fue punto de partida y punto de llegada de Catalina Claro, una promisoria concertista de piano especialista en Mozart y compositora de música incidental, música funcional y orquestadora. Pero a la hora de desarrollar una historia discográfica, estos métodos quedaron supeditados al peso de la canción pop. Catalina Claro fue parte de un proceso de mezclas y fusiones que después de mucho camino recorrido desembocaron en un álbum como Canto por si acaso (2008), con melodía, ritmo, estrofa y estribillo.

Todas las coristas quisieran llegar a ser solistas, pero no todas las solistas pueden lograr armonizaciones perfectas como las buenas coristas. Agudo axioma vocal que bien conoció Gloria Pérez, una de las voces que desde los '90 y junto a Gisa Vatcky mejor desarrollaron las propiedades de la cantante de apoyo en los micrófonos secundarios.

Fue la colorida figurita del Ratón Mickey, que él lucía en su chaqueta cuando salía a tocar, la que consolidó la identidad musical del saxofonista Fernando Mario Mardones Álvarez, mucho más conocido como Mickey Mardones. Es un ejemplar de aquellos músicos de cancheo y repertorios populares y bailables de los años '50 que hicieron el paso hacia hacia el swing y la improvisación jazzística. Junto con Carmelo Bustos y Kiko Aldana, Mickey Mardones completa una tríada de estos grandes saxofonistas que lograron trascendencia.

Sebastián Jordán es el más importante trompetista del jazz chileno consolidado como solista en la década de 2000. Egresado con rango de excelencia desde las orquestas Irazú (1997) y Los Andes Big Band (1998), pasó a ser el principal referente del instrumento de su generación, estableciendo un discurso propio con un lírico y profundo, a través de sus proyectos como solista-líder y de su múltiple participación como sideman en la escena conteporánea. Así, se convirtió en el sucesor de Cristián Cuturrufo en la línea cronológica de la trompeta en el jazz chileno.

La historia del grupo Aymara cruza los períodos de Nueva Canción Chilena y Canto Nuevo, aunque es en este último movimiento donde se encuentra su mayor identificación y más prolífico trabajo.