1990

Vernáculo es uno de los tempranos proyectos musicales de los hermanos Cuturrufo de Coquimbo, el compositor e investigador Rodrigo (n. 1968), el baterista Marcelo (n. 1970) y el trompetista Cristián (1972-2021), integrantes de una familia que devota del culto mariano. Desde esos tiempos, participaron sobre todo en las fiestas grande y chica de la Virgen de Andacollo, y a partir de esa experiencia se encaminaron hacia este proyecto de observación y reconstrucción de la música de los bailes chinos. En 1999 publicaron el disco Viva la Chinita de Andacollo, con una mirada mestiza de la música, utilizando flautones, tarkas, ocarinas, trompeta, bombos y tambor chino. El disco llevaba la bajada de "jazz nativo", como una manera de expresar estas fusiones. Ese mismo concepto se repitió en un segundo trabajo, publicado en 2007 con el título de Viva San Lorenzo de Tarapacá, otra mirada a fiestas religiosas, en este caso una tradición situada en el Norte Grande. La banda incluyó a los tres hermanos Cuturrufo, además de sus hijas, Ska Cuturrufo y Jeruska Cuturrufo.

Guitarrista y compositor, Edison Belmar ha desarrollado su carrera desde los terrenos de la fusión, con especial inclinación al jazz y la música de raíz latinoamericana. El músico fue miembro fundador del grupo Matahari, y junto a ellos recibió el premio Altazor 2003. Su currículo también incluye colaboraciones y grabaciones junto a gente como Jano Soto, el grupo de rock Coyote y el trío Contrapunto. Desde el año 2004 reside en Francia, donde ha desarrollado una intensa labor en torno a la docencia y la intepretación constante en vivo, en solitario o junto a otros proyectos.

Daniel Osorio es parte de la generación de compositores surgida en la década de 1990 desde la Universidad de Chile, como alumno de Pablo Aranda, y consolidada en la primera parte del nuevo siglo, ya como activo creador e investigador. Un segundo tramo de su trayectoria musical tuvo lugar en Alemania, donde se instaló para estudiar en 2005. Si bien su catálogo expone una serie partituras para instrumentos, Osorio fue derivando progresivamente hacia la electroacústica, que había estudiado a su vez con Edgardo Cantón. Así se situó en un campo intermedio de la electrónica mixta, escribiendo material para electrónica y diversos instrumentos, de modo que su nombre también se sumó a aquella generación que reimpulsó la electroacústica en Chile.

Una de las influencias más relevantes para la escena heavy metal nacional puede encontrarse en la figura del norteamericano Tom Araya (n. Cerro Recreo, Viña del Mar, 1962). Su origen chileno —sus padres se mudaron a California cuando él tenía 4 años— es uno de los trofeos que más orgullosamente lucen legiones de fans locales de su banda Slayer, forjadores indiscutidos del thrash metal y uno de los grupos más importantes del rock pesado en el mundo, a la altura de Metallica o Iron Maiden. Araya es ciudadano estable de Estados Unidos, aunque mantiene una relación cercana con sus fans locales, que no faltan ni en la Cámara de Diputados, como lo demostró un homenaje organizado en 2019 en el Congreso de Valparaíso «en virtud de su enorme contribución a la música mundial y a su fuerte vínculo con su país, Chile».

Autor del “Método de batería del sur del mundo” (2008), el baterista y compositor Manuel Páez aparece en un frente de músicos contemporáneos con estudios académicos que han atravesado la frontera de la música formal y sistematizada para establecer un encuentro con la música folclórica de la tradición oral. En su caso, desde una posición de jazzista, Páez comparte esa propuesta con músicos como el bajista Pablo Lecaros, el pianista Pablo Paredes, el saxofonista Felipe Martínez, el guitarrista Ankatu Alquinta y el bajista Marcelo Aedo, en cuyo cuarteto de fusión tocó la batería.

Una de las personalidades más relevantes en una equidistancia que existió entre la música docta y la música popular fue el percusionista, compositor, arreglador, director orquestal, académico y educador Guillermo Rifo. Su propia historia cruza parte de la historia de la música chilena a desde mediados de los años ’60, con una participación de 30 años en la Orquesta Sinfónica de Chile, una categoría como compositor docto y solista de música contemporánea para percusiones. Además se le considera el primer vibrafonista del jazz chileno y fue impulsor de agrupaciones camerísticas de fusión como Aquila (1973), Sexteto Hindemith 76 (1975) y Latinomusicaviva (1978). El musicólogo Juan Pablo González lo considera "un músico para la ciudad de Santiago", por su cualidad de representar ese paisaje urbano a través composiciones como "Puente del Arzobispo", "Providencia al mediodía", "El cerro San Cristóbal" y "Santiago de noche". Guillermo Rifo murió a los 76 años, en enero de 2022.

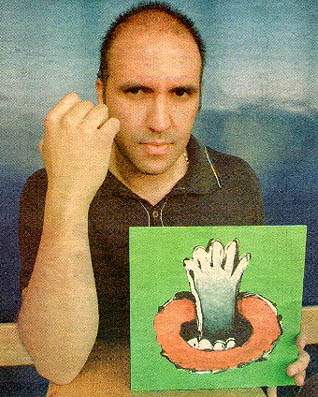

Nada parece haber corrido por el cauce habitual en la trayectoria de Cristián Fiebre. Su propuesta, fuera de casi cualquier clasificación, lo mantuvo a distancia del acontecer rockero local de los años noventa, y luego lo sumergió en un largo silencio. Esos vaivenes se desarrollaron, sin embargo, a la par de estupendas críticas en prensa y el interés de importantes contactos extranjeros. Cristián Fiebre ha sido uno de los pocos músicos chilenos que ha llegado a trabajar con el afamado productor argentino Gustavo Santaolalla, si bien su mudanza a México (y luego España) lo hizo prácticamente desaparecer de la difusión local.

La televisión convirtió a Eduardo Valenzuela en un conocido cantautor pop, pero la matriz de su trabajo musical estuvo durante décadas en un rock atrevido y hasta experimental. Durante más de diez años (1968 a 1980), fue el guitarrista y parcial compositor del popular grupo Los Trapos, la pionera banda chilena en importar al país los códigos del primer glam (no sin escándalo, por cierto). El músico fue a fines de los años '70 también parte del grupo Miel.

La forma musical que fue adoptando la carrera solista de Claudio Guzmán se hizo con el tiempo casi incompatible con los recuerdos de su tiempo de guitarrista, compositor y vocalista de Q.E.P., una de las bandas que alimentó el llamado boom pop ocurrido en Chile durante los años ochenta. A diferencia de las canciones bailables de ese cuarteto, los discos de Guzmán como cantautor mostraron composiciones vinculadas a su época y sensibilidad generacional, según la norma de la trova.

Mirtha Iturra Bernales es una cantora de rodeo a la vez que figura de la música típica en la ciudad, activa intérprete y divulgadora del folclor centrino en los escenarios y los discos. Nacida en Constitución en el seno de una familia de agricultores y músicos, tuvo estrecho contacto con la vida campesina, la tierra y las canciones. Llegó al Puente Alto rural y entonces ha proyectado la canción campesina, más de 800 cuecas y tonadas, desde la ciudad. Su nombre es ineludible en el panorama de la canción folclórica desde los años '80 en adelante, y ha sido considerada, durante 30 años, una de las principales representantes de las cantoras de rodeo y la más influyente para toda una generación de jóvenes intérpretes que llevaron estos repertorios al disco.

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Entre colaboraciones con otros músicos y el trabajo en bandas propias, Archie Frugone ha mantenido un ritmo ininterrumpido de trabajo musical por casi tres décadas. Comenzó a trabajar de un modo casi profesional cuando aún no cumplía los veinte años de edad.

Promovido desde los ensambles del histórico Ernesto Holman, Marcelo Peña es uno de los músicos y gestores más profundamente invoclucrados con la cosmovisión mapuche. Peña, originalmente baterista de rock progresivo, llegó a ser adelantado intérprete de percusiones del jarrón de greda que el ex músico de Congreso llamó metawe y que él reconsideró ortográficamente como metahue, el mismo nombre que bautizó su primer disco de música electro-étnica de inspiración mapuche, Metahue (2003).

Al menos tres etapas marcan la historia de Los Tetas, banda-cuna no sólo de una apuesta poderosa de funk hecho en Chile, sino también de trayectorias musicales individuales que han aportado a la música local. En los años noventeros de transición democrática, Los Tetas pusieron en la radio una serie de canciones que vinieron a marcar época: "Corazón de sandía", "Hormigas planas" y "La medicina", entre otras. Aquellas sucesivas fases en su historia deben rastrearse en pasos dentro y fuera de Chile, entre períodos de gran éxito autogestionado y otros de avance lento y distancia entre sus integrantes. Su reactivación en 2011 y sus planes de relanzamiento chocaron al poco andar con noticias cubiertas por la crónica policial, que por varios años mantuvieron al conjunto en la incertidumbre y a sus músicos en proyectos por separado. En 2024, Los Tetas se presentaron como un proyecto rearticulado, aunque como dúo.

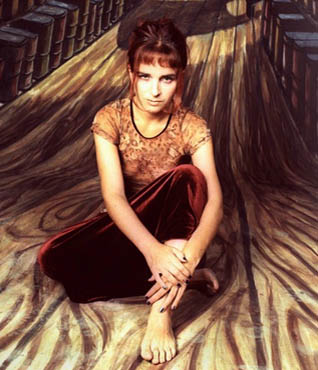

Aunque no ha sido su principal cauce laboral, la música ha ocupado de modo constante a Rosario Mena, periodista e investigadora (cuenta, también, con poemarios publicados) que desde 1999 viene trabajando en solitario canciones de una suave ambientación electrónica o apoyadas en el rasgueo de su guitarra. La cantautora se ha mantenido en una férrea independencia a través de la cual programa publicaciones espaciadas entre sí y sin particular sintonía con las tendencias de moda. Además de su voz, uno de los pilares de sus discos es su delicado trabajo de letras, asociables a las reflexiones de una mujer adulta.

A lo largo de la historia de la música popular chilena, la Retaguardia Jazz Band se adjudicó una emblemática posición de estandarte del jazz tradicionalista, sobrepasando largamente a la gran cantidad de conjuntos hot que surgieron a través del tiempo con la misma facilidad con que pronto desaparecieron. Manteniendo intacto su carácter de agrupación compuesta por músicos aficionados, este ensamble fundado en 1958 pasó a ser en sí misma una institución nacional a partir de la “preservación jazzística”, todo un concepto en Nueva Orleans, donde espacios como el antiquísimo club Preservation Hall y su banda se han encargado de perpetuar este clásico estilo.

Vocalista fundador del trío de rock Weichafe, otrora guitarrista de la banda de rock latino Bambú y parte del disuelto proyecto Hueso, Angelo Pierattini tiene un amplio terreno recorrido previo al emprendimiento de su carrera en solitario, iniciada de manera formal en 2008 con su primer disco, y que lo mantuvo muy activo hasta el reencuentro de Weichafe el año 2014. Su camino solista dejó varias canciones que sonaron en radios, bandas sonoras y pequeños escenarios a lo largo de Chile.

La mujer que con mayor sentimiento ha cantado el vals peruano y el bolero en Chile es Palmenia Pizarro. Iniciada a comienzos de los años ‘60, desarrolló su carrera en Chile y luego en México, donde vivió y cantó entre 1973 y 1997. Revalorada por una nueva generación de auditores desde los años '90, tal como ocurrió con Cecilia, Palmenia Pizarro reanudó su trabajo en escenarios en Chile en una ruta que la consolidó como una de las indiscutidas reinas en el canto popular. Solo se vio interrumpida debido a una enfermedad que la sacó de los escenarios en 2024, pero su nombre es parte de la historia ancha y profunda de la música popular chilena, con un sello, canto y sensibilidad quedaron marcados en valses y boleros como "Cariño malo", "Ódiame", "Ajeno" y "Amarraditos".

Una canción de amor atípica para los estándares populares —adulta, de cuidados arreglos instrumentales, muchas veces dramática— es la forma por la que se ha encauzado la voz poderosa de Gloria Simonetti, incluso desde su temprana juventud. La cantante se convirtió en la intérprete femenina chilena más exitosa de la generación surgida después del Neofolclor, y desde sus inicios en los años sesenta ha persistido casi sin interrupciones en su aplicación a la música.

Entre los nombres jóvenes del canto a lo poeta desde los 2000, uno de los destacados es el de Myriam Arancibia. Capaz de valerse en los oficios de cantora, poeta popular y payadora, se formó en ellos al alero del veterano Arnoldo Madariaga Encina y de Francisco Astorga, con quien estuvo casada y organizó cada mes de marzo el Encuentro de Payadores de El Rincón en su natal Codegua. Profesora de educación básica, participa por igual en jornadas de canto a lo humano y a lo divino, en vigilias y en encuentros nacionales de rima improvisada.