1980

En el Festival de Viña del Mar de 1985 actuó el discreto grupo suizo Krokus, hecho que marcó el punto de partida de Chronos, banda que pasó de la mera copia a los temas propios, y que fue el debut de Alfredo Lewin, único rostro chileno en el canal MTV Latino y actual director del proyecto mediático Rockaxis. José Inhen y Claudio Martínez, ex integrantes de embriones de Turbo, encabezaron Chronos, cuyo segundo baterista, Eduardo Topelberg consolidó su formación con un duro sonido y los llevó a ganar un concurso televisivo de rock.

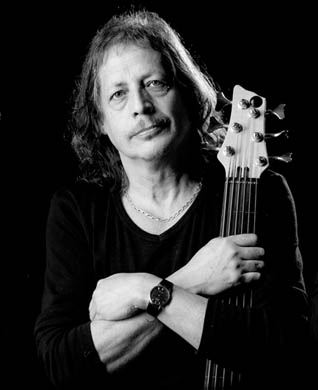

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

Por su oficio musical, o por su pionera trayectoria audiovisual, Hugo Arévalo ha estado presente en varios momentos fundamentales de la historia musical chilena. Es uno de los primeros músicos en grabar el sonido del guitarrón chileno, fue parte de las intensas actividades de la peña de los Parra a fines de los años '60, fue lo más cercano a un "inventor" del género del videoclip en Chile, y luego, en el exilio, fue parte de los artistas que llamaron la atención en el mundo de la dictadura chilena. Fue un activo realizador audiovisual durante años, hasta su fallecimiento en mayo de 2024.

Si en los '70 los experimentos chilenos tuvieron a los grupos Aquila y Fusión como los primeros y prácticamente los únicos exponentes del nuevo jazz, las referencias durante la década de los '80 están dirigidas al legendario ensamble jazz-rock Cometa, según advierte el musicólogo Álvaro Menanteau en su investigación Historia del jazz en Chile (2003). Allí el académico recoge la relevancia e influencia que tuvo Cometa dentro de una nueva edad para el jazz, como punto de confluencia para una generación completa músicos que encontraron en los instrumentos electrificados su creatividad.

Parvularia en su origen, autora de libros para leer, pintar y cantar para niños y luego incluso conductora de programas televisivos infantiles, Patricia Holman Grossi fue transformándose cada vez más en educadora a través de la música y las canciones didácticas. Sobre todo tras el proyecto que en 1999 realizó junto a la sicopedagoga y premio nacional de Educación Mabel Condemarín, titulado "Juguemos a leer", que se convertiría prontamente en la amplia colección Canciones de todos los niños. Fue el punto de inicio para una sostenida creación musical dedicada a la edad preescolar.

Un rin con nombre y ritmo chilotes pero compuesto en el entorno citadino de Santiago es un reflejo fiel y un punto de partida para la música de Mariela González. "Rin del jardín" es una de las primeras melodías de esta autora y cantante iniciada en el Canto Nuevo, de los '70, a partir de los cuales ha sostenido un repertorio registrado décadas más tarde en su disco En privado (2002), además de algunas canciones de Congreso que cuentan con su coautoría. Radicada en Francia desde 2005, continúa allí su trabajo entre el canto y la fusión latinoamericana.

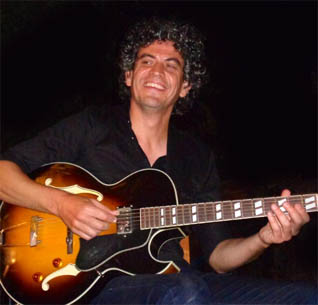

Pedro Rodríguez es uno de los mayores nombres de la guitarra eléctrica desde los tiempos de la transición, un referente entre la generación de jazzistas de los años '90 y uno de los fundadores y líderes del grupo de blues rock La Banda del Capitán Corneta, que bien representó esa época. Su profundo conocimiento de la música, sus estudios en Estados Unidos y Alemania, y su habitual despliegue como solista en terrenos del blues, el rock y sobre todo el jazz le han dado jerarquía en el mapa de la música popular. Rodríguez forma parte de una tríada de guitarristas de esos tiempos, junto a Álvaro Bello y Ángel Parra , el más popular de ellos.

Probablemente sea la agrupación chilena con mayor rotación de integrantes en su historia: cincuenta y cuatro. También, la de más de más altas ventas de un disco sencillo: 600 mil, según cifras reportadas por Camilo Fernández, productor musical que en 1962 publicó en el sello Demon "El rock del Mundial". Lo que es seguro es que Los Ramblers, banda capitalina surgida en los albores de la Nueva Ola, es la más original y genuina de entre una generación que, en su gran mayoría, se limitó a imitar modelos extranjeros. El citado hit mundialista, y canciones como "Prende una mechita" y "Eres exquisita" son el más reconocible legado del grupo, el cual continúa hasta hoy animando veladas puntuales, capitalizando un recuerdo que ya supera el medio siglo de vida.

René Inostroza es una de las más auténticas expresiones de la música campesina chilena. Nacido en Villarrica, pero con vida en Temuco, su llegada a la música se produjo tardíamente, cuando en un evento campesino al que acudió como periodista lo llevó casualmente al escenario. Su habilidad como guitarrista y el expresivo desarrollo de ritmos bailables como la guaracha lo llevaron naturalmente a desarrollar una carrera artística, que en los '80 lo llevó a ser uno de los artistas más vendidos de Chile. Hoy se mantiene en plena actividad como músico, y como un destacado estudioso y académico del folclor.

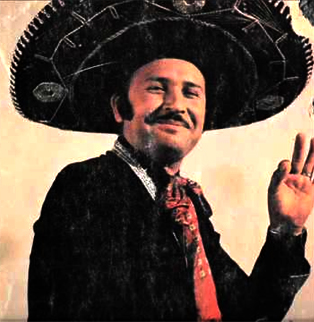

Astro chileno de la canción mexicana durante cuatro décadas con su investidura de “el Charro de Chile”, Eliseo Guevara nació en una familia campesina en Buin, creció entre San Bernardo y Puente Alto, y desde niño forjó su oficio como cantante. Pero su debut profesional se produjo cuando cumplió 30 años, en 1979, con el sencillo “La horma de mi zapato”. Desde entonces su carrera se encumbraría como una de las más pródigas y activas de la música mexicana elaborada en Chile, completando un catálogo de más de 40 discos, sucesivas presentaciones dentro y fuera del país, y varios clásicos del género, como “El de las botas negras” o “Navidad de un niño pobre”. Guevara murió en 2020, a los 70 años, cuando todavía se encontraba plenamente activo.

Al finalizar los '80, el guitarrista Emilio García (ex Aparato Raro) y el baterista Raúl Aliaga (ex Latinomusicaviva) formaron uno de los primeros "power tríos" en la época posterior al régimen militar. La agrupación, a la que además se unió el bajista Marcelo Aedo (de Alsur), fue un prototipo de los tríos eléctricos que el guitarrista iba a liderar durante los años '90 en una marcada línea jazz-rock.

Son tan fuertes los rasgos de identidad de la cueca nacida en Valparaíso, que sus cultores han pasado a engrosar algo así como un subgénero, del cual Los Afuerinos son unos de los más poderosos representantes. El grupo fue pionero en una corriente que poco después se solidificó con conjuntos como Altamar, Los Palmeros y Los Paleteados del Puerto; y ha desarrollado su trabajo en una doble vertiente de interpretación e investigación.

La música tropical ubica protagonistas en lugares y funciones diversas, y Juan Chocolate Rodríguez se ganó esa figuración merecidamente en el micrófono. Fue desde los años cincuenta voz para la cumbia, la salsa, el bolero y otros ritmos de raíz centroamericana, y sobre todo como el gran cantante afrodescendiente de carisma, estilo e impronta en orquestas de época como la Cubanacán y la Ritmo y Juventud.

Más de cincuenta años como guitarrista de oficio, estilos y diversidad dieron a Fernando Otárola la categoría de último sobreviviente de la bohemia musical capitalina. Es la era de los locales nocturnos del centro, las boites, los salones de baile, los auditorios radiales y los cancheos, animada por una generación de astros de la música popular a la que Otárola se sumó siendo un joven de diecinueve años. Su estatura musical alcanza los campos del tango, el bolero, la canción melódica, el swing y las orquestas populares, frentes que jamás abandonó.

El pop preparado entre tres hermanos españoles fue el eje de Nadie, una de las bandas del llamado «boom pop» de los años ochenta en Chile, que pese a publicar sólo un disco y disolverse para nunca más volver (o casi) consiguieron ubicar en radios hits recordados por varias décadas. Además del trabajo junto al grupo, es importante destacar que la cantante Shia Arbulú fue también la primera vocalista de La Ley, antes de la llegada de Beto Cuevas al fundamental conjunto pop chileno. El año 2013 un concierto los llevó a reunirse, y desde entonces han tenido un segundo aire en su vida como grupo.

Como parte del ranking juvenil de Sábados Gigantes en la mitad de los '80, Andrea Labarca fue una de más de los participantes de ese espacio, que, sobre la base de covers de temas de moda, protagonizó un fenómeno mediático que la llevó incluso al Festival de Viña en 1987. Su retiro ante la caída de esos espacios televisivos, dejó a la cantante fuera de las pistas, al igual que sus contemporáneos, hasta que en 1995 ella resolvió recomenzar su historia, que desde entonces ha alternado momentos de actividad y períodos de receso.

Cantante melódica, pintora, dibujante y maestra de voces, en su paso por la música Inés Délano se convirtió en una pionera en la formación del canto popular en Chile, una vez que abandonó los escenarios en la década de 1970. Aunque conoció y manejó los repertorios tradicionales de bolero, tango y música popular norteamericana y europea, su historial también la instala como una de las más reconocidas y recordadas lady crooners del jazz chileno.

Igor Saavedra tenía 22 años cuando tomó por primera vez un bajo eléctrico y antes de cumplir los 23 ya alineaba en el ensamble jazz-rock y fusión del violinista Roberto Lecaros llamado Kameréctrica. Un supergrupo al que Saavedra llegó en 1988 para sustituir al sideman original, Marcelo Aedo, y convertirse de esa forma en el primero de los bajistas eléctricos de fusión de la generación inmediatamente posterior a Jorge Campos, Pablo Lecaros y el propio Aedo.

El solo hecho de haber superado los 40 años de plena vigencia como núcleo indisoluble y de haber tenido en sus filas a algunos de los más importantes músicos del jazz de todos los tiempos (el trompetista Luis Huaso Aránguiz, el pianista Hernán Prado, el baterista Lucho Córdova y el clarinetista René Eyheralde) confirman la categoría de clásico adjudicada a los Santiago Stompers. Apenas unos pasos detrás de una Retaguardia Jazz Band orientada al estilo Nueva Orleans, los Stompers se establecieron como su “rival” por naturaleza, una banda hiperactiva, lúdica, popular y llena de altibajos, pero en definitiva el más importante proyecto cultor en Chile del dixieland de Chicago.