1980

Los Hermanos Lagos son un trío que desde fines de la década de 1940 marcó una importante etapa en la vida radial, discográfica e incluso cinematográfica de nuestro país. Son los intérpretes de las versiones más populares de las cuecas "El guatón Loyola" y "Adiós Santiago querido", y cuentan en su repertorio con los más variados registros de música tanto nacional como latinoamericana.

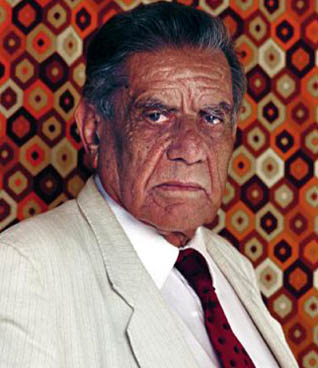

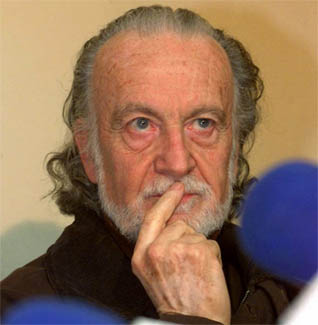

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

El de Pancho Valdivia Taucán es uno de los nombres de la diáspora de chilenos que han ejercido tanto en Chile como en otros países su trabajo en la fusión y las raíces latinoamericanas. Desde sus inicios en Chile ha tocado y grabado discos como solista y también con diversos grupos en Ecuador, Francia, Suiza y Argentina. Su trabajo de creación e investigación ha merecido el Premio Regional de Creación Artística (CNCA, 2013) y el Premio Aporte al Desarrollo del Arte y la Cultura Indígena (Conadi).

Arnoldo Madariaga Encina es el patriarca de una familia dedicada al canto, la poesía popular y la paya en Chile, al mismo tiempo que gestor de uno de los más importantes encuentros nacionales de payadores en su natal ciudad de Casablanca y un activo participante en el ámbito del canto a lo divino.

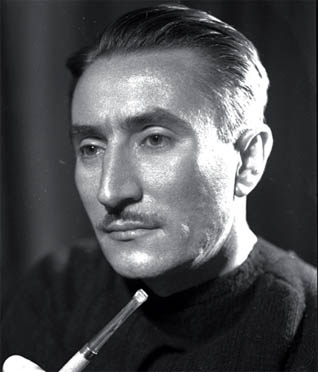

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

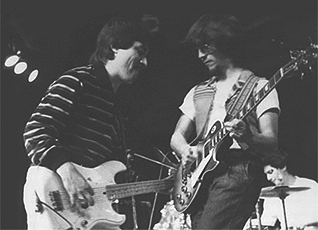

Una banda como Engrupo quizás no hubiese podido destacar tanto en otra época como lo hizo durante el llamado boom del pop chileno, en los años ochenta. La enorme difusión de sus canciones ágiles y livianas, interpretadas por escolares que parecían ejercer de imán sobre las mujeres, estuvo atada a las circunstancias del Chile bajo dictadura, con medios ansiosos por destacar nuevas propuestas evasivas y versos casi arquetípicos en su frivolidad.

El programa infantil dirigido y conducido por el cantante Marcelo Hernández es un hito en la música chilena para niños. Muchos de sus temas propios y las adaptaciones de canciones populares son hasta hoy clásicos del género, y en la década de los '90 incluso, trascendieron para aparecer en bailables de un público mayor. Hoy el espacio, luego de pasar por tres canales televisivos, no está al aire, pero se sigue presentando en vivo, en paralelo a la carrera artística de su creador.

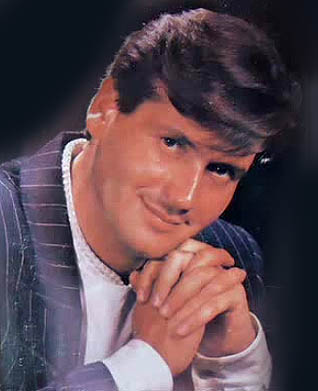

En festivales de Chile y el extranjero ha acumulado premios Alejandro de Rosas, baladista que ha hecho de la televisión y los festivales regionales su entorno natural de presentación. El falsete es uno de los rasgos de su estilo vocal, inspirado en la impronta de románticos de fama continental, como Rudy la Scala. Entre sus éxitos radiales se cuentan “No quiero verte así”, “Todo el amor del mundo” y “Huracán”.

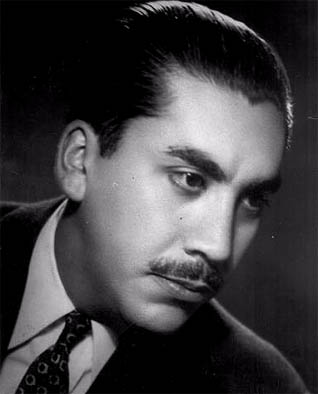

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Spectro fue creado al interior del colegio Verbo Divino por adolescentes que pusieron en marcha una banda de heavy metal en los tiempos en que el culto metalero se estaba instalando con gran fuerza en Chile. Si bien se trataba de escolares, su nivel llamó la atención de los pioneros mayores del metal y logró una importante llegada entre un público adolescente. Spectro no dejó discos, pero llegó a grabar un videoclip que se convertiría en el primer registro audiovisual chileno de una banda de metal.

Un título basta a Donato Román Heitman para quedar en la posteridad: ‘‘Mi banderita chilena’’ (1935). Grabada por algunos de los más importantes exponentes de las tonadas chilenas y luego enseñada a generaciones de escolares, la canción alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ (1948), de Clara Solovera, la primera de las tres postales más tradicionales de toda la música típica chilena.

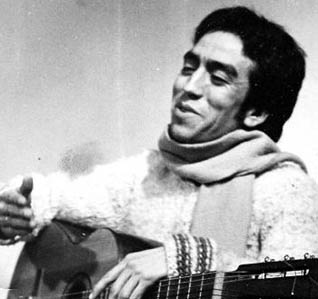

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

La enseñanza, el puente hacia las audiencias, la responsabilidad republicana y el vínculo entre compatriotas son baluartes que Fernando García considera parte de su ubicación como compositor. Se le ha considerado por eso «un músico cabal», destacado entre sus pares por la dimensión ciudadana de su obra. Premio Nacional de Artes Musicales 2002, su trabajo en la interpretación, la musicología, la composición y la docencia, ha cargado su extensa y diversificada obra de un contenido vinculado a su tiempo y a su país. Componer música ha sido para él una rutina sin pausa, desde sus tiempos de estudiante, más tarde en complemento con las labores universitarias, en medio de un exilio forzado y, pasados los 80 años de edad, en un ejercicio constante.

Su trabajo en radio, televisión, prensa y sellos disqueros explica la definición de Camilo Fernández como uno de los nombres con más influencia acumulada en el desarrollo de nuestra industria musical. A partir de la década de los cincuenta, el productor se asoció de modo sucesivo a algunas de las figuras significativas del canto en Chile; contribuyendo con su gestión al fortalecimiento de, sobre todo, la Nueva Ola, el neofolclore y la temprana Nueva Canción Chilena. Su historia es como la de muchos productores que, en Chile y el extranjero, supieron ver en determinados artistas un potencial comercial, y que fortalecieron su influencia a través de un olfato excepcional para anticiparse a las modas y convertir la música en un buen negocio.

Clases de piano desde los ocho años y la participación en bandas como Leña Húmeda y Q.E.P. forjaron el oficio de Francisco Puelma, pero fue un hecho doméstico el que determinó su éxito: el primer embarazo de su mujer lo motivó a sentarse al piano y componer una bienvenida a su hijo. Así nació la canción "Esperando nacer", que se convertiría en una de las más tocadas por radios durante la segunda mitad de los años '80, y cuyo éxito marcó para siempre el recuerdo del músico entre el público.

Pablo Tamblay es un exponente nortino de la paya en Chile, pero a diferencia de un payador coquimbano como Raúl Talo Pinto, él es de tierra adentro. Nacido en Copiapó en 1954, Pablo León Tamblay Falke es carpintero de profesión, cantor, payador y guitarronero, y participa tanto en encuentros nacionales como en los que él mismo organiza en su región.

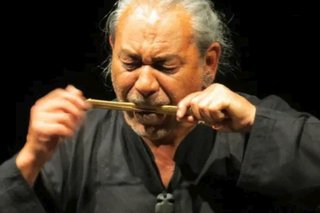

Ha sido desde el campo de la investigación que José Pérez de Arce ha llegado a la composición e interpretación musical. Sus más interesantes proyectos al respecto están muy lejos de un ámbito docto o de lo que habitualmente se entiende por vanguardia. La gran pasión en su vida de investigador y musicólogo autodidacta ha sido conocer el mundo indígena y vernáculo, con trabajos pioneros en áreas como la música mapuche, los bailes chinos, y la instrumentación de tribus precolombinas. Además, Pérez de Arce desarrolla desde principios de década un señero trabajo de difusión del guitarrón chileno, el cual descubrió junto al cantor popular Santos Rubio y que guió su trabajo en el disco Nometomasencuenta, cruce entre esa tradición campesina y canciones del repertorio rock latinoamericano.

Sol de Medianoche es un grupo de vida breve y sin discografía que sin embargo sirvió de plataforma para una agrupación importante: Sol y Medianoche. Debutó en vivo en 1982 con una propuesta musical un tanto ambiciosa para aquellos años: la idea de hacer rock progresivo, y sostenerlo en el precario circuito bajo dictadura. Sus cuatro integrantes —que incluían al bajista Eduardo Poncho Vergara, histórico fundador de Tumulto—legaron canciones propias, fundamentales para la etapa que estaba por venir, como "Desde la oscuridad", "Papayones calientes", "Querida mamá" y "Cuerpo de durazno sin cuesco". Con la llegada de la cantante Sol Domínguez y el retorno de Vergara a Tumulto, la sociedad tomó otro giro, de innegable relevancia para la música chilena de los años ochenta.