1980

Además de la influencia que la investigadora y Premio Nacional de Arte Margot Loyola ha ejercido sobre generaciones de músicos, su escuela más directa está expresada en Palomar, el conjunto de proyección folclórica que fundó y que dirige junto a su compañero Osvaldo Cádiz desde 1962. Iniciado en octubre de ese año bajo el simple título de Conjunto de Margot Loyola, en 1975 recibió el definitivo nombre de Palomar, abreviatura inversa de Margot Loyola Palacios, y desde su debut ha sostenido una carrera ininterrumpida de más de cuatro décadas dedicado a las culturas tradicionales.

Intérprete por definición, Isabel Aldunate es una de las cantantes más versátiles de su generación. Iniciada a fines de los años ’70, ha combinado expresiones como la poesía y el canto comprometido con géneros como el musical y la canción ligera, tanto en sus discos Yo te nombro, Libertad (1984) y Prontuario (1987) como en obras escénicas recientes entre “Valparaíso vals” (2006) y “Gabriela apasionada” (2007), y ha sido además una exponente significativa del trabajo de compositores chilenos como Desiderio Arenas y Joakín Bello entre otros. Ha puesto su registro vocal de soprano al servicio de un repertorio de autores y compositores mayores como Violeta Parra y Patricio Manns y de creadores de su generación, entre los que se cuentan Eduardo Yáñez, Osvaldo Torres, Luis Alberto Pato Valdivia y Desiderio Chere Arenas.

Conocido principalmente como locutor radial, la figura de Ricardo García cubrió campos amplios de la música popular chilena, incluyendo los del periodismo, la televisión, la producción de festivales y la gestión discográfica. Su principal legado fue Alerce, el sello que fundó en 1976 y que constituyó durante más de una década el más firme bastión de promoción discográfica de resistencia a la dictadura. Pero su gestión resultó también fundamental para incontables iniciativas asociables a la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo.

En el campo de la poesía popular, el payador y cantor santiaguino Guillermo Bigote Villalobos tiene una de las mejores escuelas. Fue discípulo de Lázaro Salgado, legendario y ya desaparecido cantor y poeta errante, hijo y formador de cantores, y desde mediados de los años '80 mantiene una activa carrera como payador, poeta popular, autor y compositor, con seis discos editados y la experiencia en vivo de diversos encuentros de payadores nacionales.

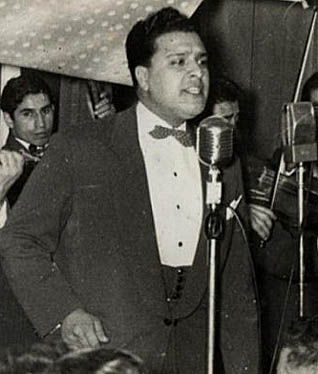

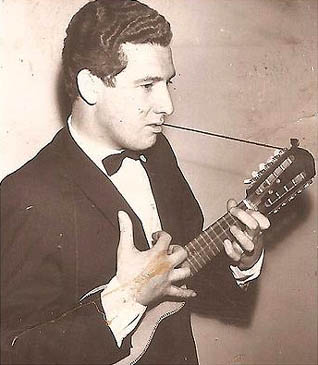

Manuel Fuentealba es parte de la generación de tangueros de los años '40, '50 y '60 en Valparaíso, y que algunos recuerdan como la generación de oro, cuando en decenas de locales del puerto existían grupos de tango. Actuó en hoteles, en ceremonias oficiales y en innumerables locales. Desde los años '80 fue el cantante de tangos del bar Cinzano de Valparaíso, adonde se mantuvo activo hasta su muerte, en octubre de 2016.

Saxofonista alto, compositor, activo solista y más adelante director de big bands y educador, Ignacio González es un nombre de la generación de músicos de jazz que se tomaron por asalto los escenarios durante la década de los '90, en especial de un Club de Jazz que se abría a una nueva época tras la dictadura. Con una nítida proximidad a los grandes saxofonistas posteriores a Charlie Parker, González es también el hombre que descubrió a un muy iniciado Cristián Cuturrufo, hacia 1988. Se transformaría así en su primer protector y en el compañero inicial para los sucesivos tándems de vientos jazzísticos que tuvo el trompetista.

La particularidad de esta agrupación de música tropical es que en sus inicios estuvo formada por niños y jóvenes en el pueblo de Andacollo, provincia de Elqui en la región de Coquimbo. Activa desde 1983, de sus filas surgieron músicos como Franco Cortés, futuro tecladista de Los Viking's 5. Editaron varios cassettes, integrando nuevos ritmos (en los 90 grabaron la célebre lambada) y se reunieron una vez en los años 2000, tras su disolución en 1995

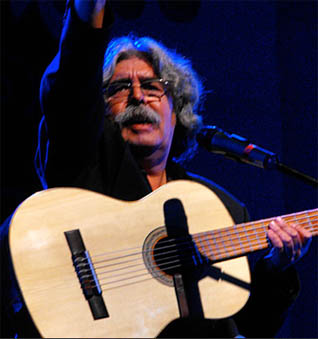

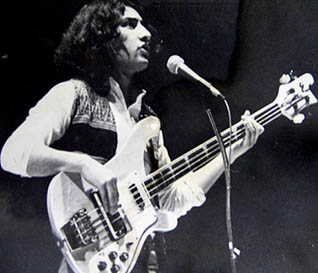

En el tránsito desde la música de raíz folclórica asociada al movimiento del Canto Nuevo hasta los experimentos electroacústicos de la música de fusión, existe un solista tan interesante como Jorge Campos. El bajista eléctrico Marcelo Aedo tal vez no haya sido tan conocido como el pivote del Congreso contemporáneo, pero llegó a construir su propia identidad en las cuatro (o cinco) cuerdas desde la multimilitancia como sesionista y hasta el protagonismo solista.

Campanario fue una agrupación interesante, de difícil clasificación y escasamente reconocida en la escena musical de comienzos de la década de los ’80. La mezcla de sonidos hermanados por la música latinoamericana de Los Jaivas y Congreso sería lo más apegado a su sonido, en una escuela de rock fusión del que en su momento no llegó a haber registro. La banda representó hacia 1983, año de su fundación, un resumen de músicas vigentes en esos años de dictadura, con referencias de distintas dimensiones de proyectos como Fulano, Santiago del Nuevo Extremo, Sol y Medianoche, Evolución, Quilín o Andrés, Ernesto & Alejaica.

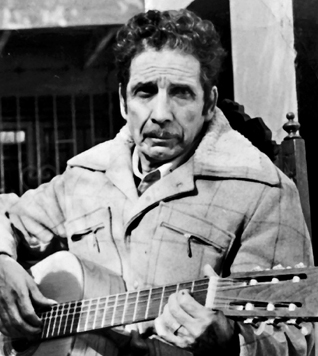

Hacia el final de su vida Roberto Parra Sandoval se convirtió en el emblema de una identidad nacional extraviada. La dictadura había visto en los grupos de huasos típicos un cómodo modelo de lo nacional, pulcro y clasista, que nada tenía que ver con la genuina cultura popular, rural o callejera, que palpitó a las sombras de la oficialidad. Roberto Parra transitó en el margen, y su tardío reconocimiento puso en evidencia dos modelos en disputa que afloraron con más claridad desde los años '80: huasos de gomina versus cuequeros bravos. Hermano de Nicanor y Violeta, autor de célebres cuecas y de la obra teatral La Negra Ester, Roberto Parra redefinió para siempre en Chile el concepto de cultura popular, al punto que el día de su nacimiento, el 29 de junio, llegó a ser declarado por ley Día Nacional del Folclor Urbano cuando el país conmemoró en 2021 su centenario.

Cuequero y payador en partes iguales, Raúl Talo Pinto es uno de los pocos cantores nortinos consagrados al arte de la paya. Natural del puerto de Coquimbo, comenzó en su adolescencia actuando como cantor en la Pampilla, donde conoció a Elena Montoya, La Criollita, y más tarde, hacia 1980, la acompañó en algunas de sus presentaciones en radio.

Su enigmática figura será siempre un misterio sin resolver del todo. José Vicente Asuar es uno de los creadores fundamentales en el campo de la música electroacústica en Chile y en Latinoamérica, reconocido ampliamente en Europa. De su obra referencial, "Variaciones espectrales" (1959), los investigadores han señalado que se trata de primera creada ciento por ciento a través de dispositivos electrónicos. Pero eso no es todo. El temprano espacio de discusión e investigación del que fue protagonista en 1958 en la Universidad Católica, y sobre todo la construcción del famoso Comdasuar (1978), el primer computador diseñado de manera independiente para la creación de música, lo definieron en distintos sentidos como un pionero absoluto. Su muerte a los 83 años en 2017, vino a poner punto final a una era de creación.

Además de ser uno de los primeros compositores chilenos que adoptaron en su obra la dodecafonía y el serialismo, Eduardo Maturana fue un activo protagonista de la escena vanguardista que se estableció durante la década de 1960, con músicos como León Schidlowsky, Gustavo Becerra y Leni Alexander, entre otros. Suya es “Responsorio para el guerrillero”, emblemática pieza que describe este período en Chile, donde incorporó inéditos elementos al sonido de la orquesta y la narrativa sinfónica.

La forma musical que fue adoptando la carrera solista de Claudio Guzmán se hizo con el tiempo casi incompatible con los recuerdos de su tiempo de guitarrista, compositor y vocalista de Q.E.P., una de las bandas que alimentó el llamado boom pop ocurrido en Chile durante los años ochenta. A diferencia de las canciones bailables de ese cuarteto, los discos de Guzmán como cantautor mostraron composiciones vinculadas a su época y sensibilidad generacional, según la norma de la trova.

Un muy inusual giro musical muestra la carrera de Sergio Lillo, un cantante iniciado dentro del auge del Neofolklore, y que integró dos de los más importantes grupos de ese género: Los Cuatro Cuartos y Los Solitarios (este último, con Willy Bascuñán). Sin embargo, fue el pop y la música de raíz tropical la que fue atrayendo cada vez más a Lillo una vez que se alejó del trabajo colectivo, y su carrera solista durante los años ’80 (inevitablemente asociada a los recuerdos de “Sábados Gigantes”) fue la de un baladista de pulso ágil y comodidad ante las cámaras de TV. Para muchos, trascendió sobre todo su apodo: "El ciclón del Caribe". En 1992 se retiró de la música por más de una década, hasta que en la década del 2010 regresó a grabar canciones y presentarse en vivo.

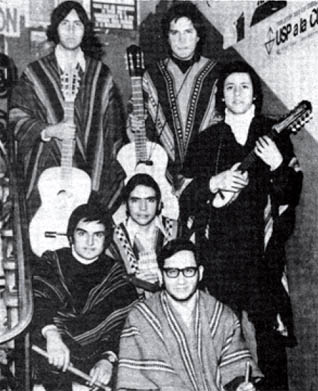

Su conjunción chileno-bolivana hizo de Kollahuara uno de los grupos andinos más destacados de la historia musical de nuestro país porque consiguió, quizás como ningún otro, atrapar y luego proyectar las raíces más genuinas de la cultura altiplánica. Nacido a la par que Illapu, a comienzos de los años '70, Kollahuara se diferenció desde un comienzo del grupo antofagastino por plasmar un repertorio absolutamente plegado al acervo andino. Por ello tal vez su popularidad no se encumbró tanto como la de Illapu, pero a cambio logró el reconocimiento de los entendidos.

Maitén Montenegro es una cantante y comediante que se inició siendo niña, por intermedio de su padre, el prestigioso actor Raúl Montenegro. Por su trabajo, vivió varios años en Venezuela y Puerto Rico, donde debutó como actriz en producciones dramáticas. A su regreso, a los 13 años, adoptó su nombre artístico (el real es María Teresa Vásquez) y montó varios espectáculos y programas detelevisión, que en 1973 la llevaron al teatro Bim Bam Bum. Entre 1978 y 1980 fue parte del primer elenco del programa de humor Jappening con Ja, y luego se integró como comediante a Sábados Gigantes, protagonizando sus propios Café Concerts, y llegando al Festival de Viña de 1985 con un espéctaculo de música y baile. Avanzados los años 90 se trasladó a Miami como productora de Sábados Gigantes, y allá montó una academia que el año 2006, cuando regresó a Chile, instaló en Santiago. En medio de toda esa historia, su paso por la música es casi un detalle, pero dejó un hit: De 1972, la sentida despedida de una esposa que ve partir a su marido: "Canción para una esposa triste".

Es una de las maestras mayores en la investigación y la difusión del folclor en Chile. Raquel Barros Aldunate, intérprete, recopiladora, profesora, directora de conjuntos, autora de ensayos y libros, fundó en 1952 la Agrupación Folklórica Chilena Raquel Barros, precursor grupo de cantos y bailes dedicado a la proyección folclórica en nuestro país; fue parte desde 1958 del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile y llegó a celebrar en 2012 las seis décadas de trayectoria de la Agrupación. Murió en 2014, a los 94 años, con un cuantioso patrimonio musical, escénico, discográfico y documental legado tras una vida dedicada en cuerpo y alma al folclor y sus tradiciones.

Considerado entre los charanguistas más notables y el más prolífico entre sus pares, Héctor Soto fue pionero en las grabaciones solistas para ese instrumento en nuestro país, con un material que durante largo tiempo ha sido referencia para músicos y estudiosos del tema. Compositor, profesor y divulgador, su carrera discográfica es la más extensa de los charanguistas chilenos. Ejecutante de charango tenor, ronrroco, maulincho, guitarra, tiple y teclados ha sido un gran difusor del instrumento: fundó en Argentina su propio Instituto del Charango y ha mantenido la fundamental plataforma Charango.cl. Soto ha desarrollado un repertorio de canciones propias —entre las cuales se cuenta la conocida pieza "Rosita de Pica"—, recopiladas o de autores como Violeta Parra, Raúl de Ramón, Sofanor Tobar, Willy Bascuñán, Víctor Jara y Patricio Manns. Su libro Charango para todos (2019) es vital fuente de lecciones.