1980

Considerado el primer trompetista de jazz después del insuperable Luis Huaso Aránguiz, el joven Eugenio Yuyo Rengifo Bacelli apareció entre los músicos de Valparaíso como un niño prodigio. Su padre, Eugenio Rengifo Blanchard, había sido uno de los fundadores del Club de Jazz del puerto en 1954, junto a unos primerizos Giovanni Cultrera y Pepe Hosiasson, y entonces Yuyo tuvo acceso directo a ese escenario. Su talento innato se desplegó en la trompeta tras incontables audiciones de discos de Louis Armstrong. Y de hecho sería ése su modelo estético hasta el último día de su vida.

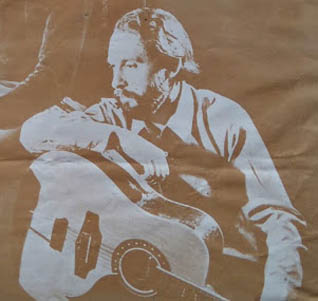

"Cambia, todo cambia" ha sido el gran aporte solista de Julio Numhauser al cancionero popular chileno, pero su trabajo musical ofrece vertientes más amplias y diversas que las de la pura cantautoría. Junto a los hermanos Julio y Eduardo Carrasco, Numhauser fue uno de los tres fundadores del grupo Quilapayún, y alcanzó a estar con ellos hasta su primer álbum, en 1967. Fue él quien buscó el nombre del conjunto y estableció el contacto con su primer director artístico, el cantautor Ángel Parra. Luego de su partida, comenzó una larga historia musical con diversos conjuntos en los que siempre fue el compositor principal. Destaca entre ellos sobre todo el dúo Amerindios, uno de los nombres más frescos del movimiento de Nueva Canción Chilena.

Guitarrista, compositor, académico e innovador en la enseñanza del flamenco, Carlos Pacheco Torres tiene credenciales suficientes como para figurar entre los músicos que más lejos ha llegado en su campo. Nacido en Temuco y criado en Gorbea, desde 1989 viene escribiendo una historia musical del todo desconocida. Ese año llegó Córdoba, una de las ciudades de Andalucía donde el flamenco es patrimonio puro, y allí ha llegado a ser investido por los propios gitanos y flamencos como «maestro». Junto a Carlos Ledermann en Chile, Carlos Pacheco Torres es el otro gran nombre entre los docentes de la guitarra flamenca.

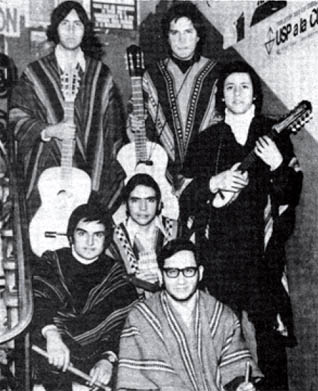

Su conjunción chileno-bolivana hizo de Kollahuara uno de los grupos andinos más destacados de la historia musical de nuestro país porque consiguió, quizás como ningún otro, atrapar y luego proyectar las raíces más genuinas de la cultura altiplánica. Nacido a la par que Illapu, a comienzos de los años '70, Kollahuara se diferenció desde un comienzo del grupo antofagastino por plasmar un repertorio absolutamente plegado al acervo andino. Por ello tal vez su popularidad no se encumbró tanto como la de Illapu, pero a cambio logró el reconocimiento de los entendidos.

En la referencia al grupo porteño-viñamarino Tryo, indefectiblemente se entra en el terreno de aquellas bandas que, más allá del impacto en el gran público, de la presencia mediática o de las afinidades estilísticas que comparta o no la audiencia, han producido aportes fundamentales a la conformación de un corpus musical chileno. Tryo está a la altura de otras bandas consulares de la década como Fulano, Electrodomésticos, Sol y Medianoche o Agrupación Ciudadanos.

Conocido como el Pelao González, Fernando González Maldonado es de tierra de payadores y guitarroneros. Nació y creció en Santa Rita de Pirque, el suelo de patriarcas como Liborio Salgado y Santos Rubio. Fiel a esa tradición, es cantor a lo divino y lo humano y también payador, además de arpista, guitarrista e integrante del cuarteto de payadores Los Mentaos.

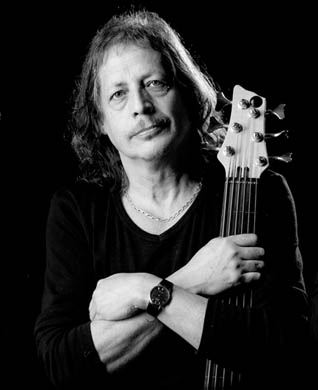

La bitácora de viaje del grupo Congreso mantendrá por siempre un espacio reservado a la figura de Ernesto Holman, el bajista eléctrico que introdujo sonoridades modernas y nuevas propuestas no sólo al interior de este conjunto quilpueíno, sino entre una amplia comunidad de músicos de fusión que siguieron sus pasos. Holman abrió las posibilidades expresivas del llamado bajo activo a un grupo de solistas en las décadas de 1980 y 1990, demostrando que su instrumento no necesariamente debía estar relegado a una sección rítmica. Holman ha sido, además, un pionero en la inspiración de la música mapuche y militante de la "resistencia ternaria", una defensa aguerrida de los ritmos de la tierra.

Cantora, autora, poeta popular, arpista e intérprete de guitarra traspuesta, Jovina Pereira Pereira es conocida en Constitución como "La voz del mar". Se formó en la vida campesina en su más amplia y profunda dimensión, en el sector rural de Empedrado, cerca de Constitución. Allí vivió con su madre y su abuela cantora de trillas y fiestas populares del campo, quien le legó a Jovina Pereira el amor por el canto y la vida rural. En esa vida matriarcal aprendió secretos de la tierra, fue agricultora de autosustentación, intercambió productos en trueques y su vida transcurrió montada a caballo. A los siete años escuchó cantar a Violeta Parra en la radio y consolidó así un amor por el canto. A los diez años se trasladó a Constitución para comenzar sus estudios escolares y allí desarrolló la actividad musical desde joven, cantando en conjunto folclóricos y coros. Con uno de sus conjuntos más importantes, Voces del Mar, llegó a editar dos discos, y luego como solista publicó el álbum A Violeta (2017), grabado junto a su hijo arpista Raúl González con motivo del centenario de su natalicio, y Quisiera morir cantando (2025).

Clases de piano desde los ocho años y la participación en bandas como Leña Húmeda y Q.E.P. forjaron el oficio de Francisco Puelma, pero fue un hecho doméstico el que determinó su éxito: el primer embarazo de su mujer lo motivó a sentarse al piano y componer una bienvenida a su hijo. Así nació la canción "Esperando nacer", que se convertiría en una de las más tocadas por radios durante la segunda mitad de los años '80, y cuyo éxito marcó para siempre el recuerdo del músico entre el público.

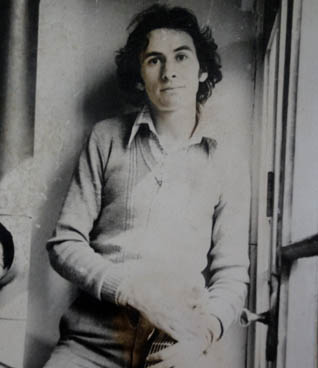

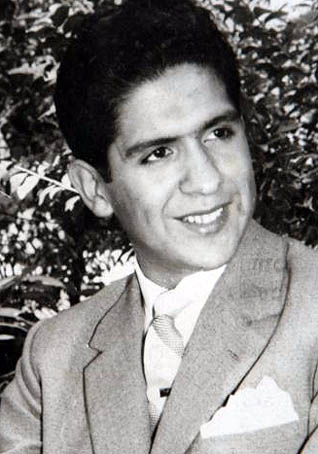

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

Aunque Marco Aurelio se inició como cantante en el aficionado escenario de un liceo de Santiago - el Valentín Letelier -, el tiempo lo convirtió en uno de los principales intérpretes de los años '60 en Chile. Vinculado a los comienzos del Festival de Viña y el auge de la Nueva Ola, legó una de las baladas más famosas del cancionero chileno, "Amor por ti", que compuso en 1969 y que ha sido grabada muchas veces dentro y fuera de Chile . Tal como muchos intérpretes de su generación, Marco Aurelio se mantuvo activo hasta entrado los años 2000, editando discos de temas populares (suyos o ajenos) y con esporádicas presentaciones en vivo en restaurantes, clubes y festivales de provincia. Falleció a comienzos de 2025.

Un muy inusual giro musical muestra la carrera de Sergio Lillo, un cantante iniciado dentro del auge del Neofolklore, y que integró dos de los más importantes grupos de ese género: Los Cuatro Cuartos y Los Solitarios (este último, con Willy Bascuñán). Sin embargo, fue el pop y la música de raíz tropical la que fue atrayendo cada vez más a Lillo una vez que se alejó del trabajo colectivo, y su carrera solista durante los años ’80 (inevitablemente asociada a los recuerdos de “Sábados Gigantes”) fue la de un baladista de pulso ágil y comodidad ante las cámaras de TV. Para muchos, trascendió sobre todo su apodo: "El ciclón del Caribe". En 1992 se retiró de la música por más de una década, hasta que en la década del 2010 regresó a grabar canciones y presentarse en vivo.

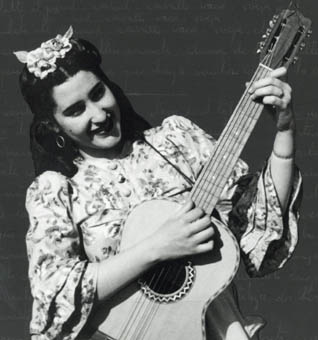

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

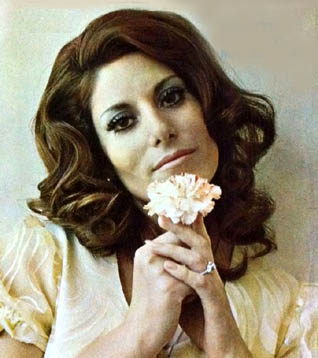

La mujer que con mayor sentimiento ha cantado el vals peruano y el bolero en Chile es Palmenia Pizarro. Iniciada a comienzos de los años ‘60, desarrolló su carrera en Chile y luego en México, donde vivió y cantó entre 1973 y 1997. Revalorada por una nueva generación de auditores desde los años '90, tal como ocurrió con Cecilia, Palmenia Pizarro reanudó su trabajo en escenarios en Chile en una ruta que la consolidó como una de las indiscutidas reinas en el canto popular. Solo se vio interrumpida debido a una enfermedad que la sacó de los escenarios en 2024, pero su nombre es parte de la historia ancha y profunda de la música popular chilena, con un sello, canto y sensibilidad quedaron marcados en valses y boleros como "Cariño malo", "Ódiame", "Ajeno" y "Amarraditos".

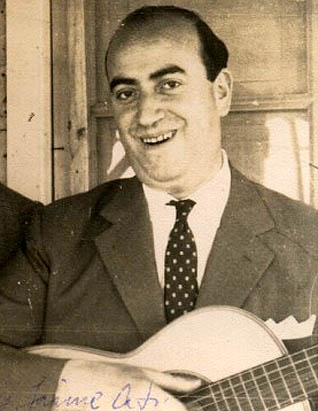

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

Dúo de cuecas formado en 1962 por Claudia Martínez e Inés Sotelo, cuando esta última había ya detenido su trabajo junto al Dúo María-Inés. Su nombre, inspirado en la popular composición homónima de Jaime Atria, fue autorizado por el propio autor para identificarlas. Se anotan cuatro LP en su trayectoria, que avanzó hasta fines de los años 80, activas sobre todo como cantoras de rodeo. «Usted las conoce, las admira. Una de las mejores parejas corraleras del país —las describe el anuario 1975 de la Asociación de Criadores de Caballares y de la Federación del Rodeo Chileno—. Siempre disputando los grandes champions. Siempre alegres, chilenísimas. Chispa, picardía y corazón del rodeo […], con su profunda devoción criolla este dúo se hizo parte del rodeo. Son como una prolongada canción de apiñadero, y puntos buenos. Son ese fondo musical indispensable para que medialuna entregue su propia melodía».

Las funciones de intérprete, compositor y productor han ocupado por más de veinte años a Andrés de León, baladista chileno que añade a su oficio de cantante la capacidad autoral que le ha permitido poner temas suyos en discos de estrellas extranjeras como Yuri. Ha grabado, también, con Toni Braxton y Sin Bandera. "Mi loco amor de verano" (1993) se instala como su canción más conocida. Se suman los hits “A la luz del mar” y “Anclada a mi corazón”. En los años noventa, el músico mantuvo períodos de trabajo en Estados Unidos, con énfasis en la asesoría de intérpretes más jóvenes y de orientación pop. Su presente es el de un trabajador de la música «centrado en ser cantante», según sus propias palabras.

Una voz profunda y con matices, ideal para la interpretación de la canción de raíz folclórica más sentimental, distinguió a Ginette Acevedo desde los años sesenta, cuando inscribió su estilo en una exitosa apuesta por proyectar la raíz folclórica sudamericana a las grandes audiencias. Su nombre se extendió entonces por Argentina, Perú, Venezuela y México antes de que la intérprete cumpliera los 30 años de edad, y en una internacionalización excepcional incluso para los estándares actuales. Desde entonces se ha mantenida activa, sobre todo en espectáculos en vivo. Títulos como "La torcacita" y "Mujer en el tiempo" confirman su huella en la música chilena.

Ramón Eugenio Pérez Alé, es decir Moncho Pérez, es parte de una reconocida saga de bateristas de jazz venidos desde Concepción, y definió su estilo con poderío rítmico e intensidad. Formado como baterista en los cancheos de matiné, vermouth y noche, en boites y locales donde él actuó en conjuntos de música bailable. Pero Moncho Pérez se fue autoconstruyendo como solista de jazz partir de los años ’70, alcanzando cotas de mayor altura en sus años en el Ángel Parra Trío y luego como líder de sus tríos y cuartetos que mantuvo en Valparaíso y Viña del Mar. Solo después de 50 años de actividad como músico, en 2024 publicó su primer disco: Tralka wenü, es decir, Talcahuano.

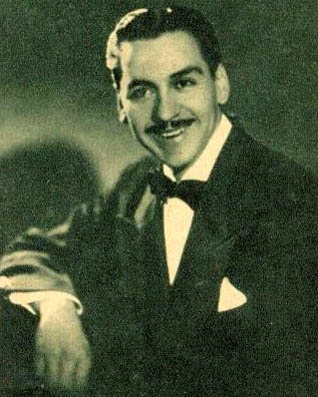

Si Gatica es un apellido célebre en el mundo gracias al éxito universal de los boleros de Lucho Gatica, hay en la historia un hermano mayor que hizo triunfar primero el nombre de la casa: ése es Arturo. Cantante y actor, Arturo Gatica es modelo del artista del disco, la radio y el cine consagrado en los años '40 en Chile, y afianzó su popularidad en todos esos frentes como intérprete de tonadas, tangos, valses y boleros, competente por igual en la música típica chilena y en el cancionero latinoamericano. Más de medio siglo de carrera le permitió iniciar sus grabaciones en la era del acetato y extender hasta los años '80 y '90 su discografía, marcada por éxitos como las tonadas ''Yo vendo unos ojos negros'', ''Mata de arrayán florido'', ''Ende que te vi'' y ''Fiesta linda'', canciones como "Tendrás un altar", y su popular versión del tango ''La calesita".