1950

Zoltan Fischer fue el primero de una familia de músicos en Chile, que incluye a su esposa Elena Waiss y sus hijos Edith y Edgar. Trompetista, violista y violinista, además de profesor, su trabajo se extendió por cinco décadas del siglo XX: integró la primera formación de la Orquesta Sinfónica de Chile, fue uno de los fundadores de la Escuela Moderna de Música y un promotor de la música de cámara, integrando ensambles como el Cuarteto Chile y el Cuarteto Santiago.

Si alguna vez hubo un jazzista que alcanzara la categoría de estrella de la música popular, ese fue el trompetista Daniel Lencina. Un uruguayo incorporado a la historia de la música chilena que desde 1972 puso su nombre no sólo en el circuito jazzístico como uno de los más sólidos improvisadores, sino que además llegó a ser ampliamente conocido por el público en sus 25 años frente a las cámaras de televisión. Más que un jazzista, Daniel Lencina fue un entretendor. Con los modelos de trompetistas universales, desde Louis Armstrong y Roy Eldrige hasta Dizzy Gillespie, de quien adoptó su trompeta torcida, Lencina fue parte del primer conjunto de jazz en actuar en el Teatro Municipal (5 de agosto de 1972), además de ser considerado el hombre que profesionalizó más la actividad. En este sentido, tanto músicos como especialistas hablan de "un jazz después de Daniel Lencina".

(biografía en preparación)

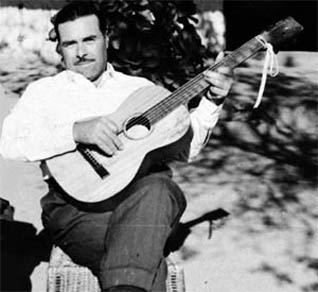

Por años el guitarrón más antiguo de Pirque estuvo en buenas manos. Fue el que tocó hasta el final Manuel Saavedra, cantor y poeta popular de esa ciudad de la región metropolitana que es, a su vez, la cuna de ese instrumento tradicional chileno. Fallecido en 2013 a los noventa años, Saavedra dedicó buena parte de su vida al guitarrón y el canto y fue el más veterano cultor de esas tradiciones ya entrado el nuevo siglo.

Formada como pianista y clavecinista, Elena Waiss fue una de las primeras integrantes de la Orquesta Sinfónica de Chile y es parte de una familia de músicos que incluye a su marido, el violista Zoltan Fischer, y sus dos hijos: la pianista Edith Fischer y el cellista Edgar Fischer. Su mayor impacto, sin embargo, estuvo en el ámbito de la enseñanza: desde mediados del siglo XX y hasta su muerte, fue la principal impulsora de la Escuela Moderna de Música.

Luis Barragán fue uno de los arregladores más importantes de la historia de la música popular chilena, y legó tan importantes grabaciones como composiciones para la canción de su tiempo. Orquestador, compositor y pianista de jazz (integró brevemente el grupo The Chicagoans), su nombre figura en los créditos de populares singles y LPs, incluyendo "La torcacita", de Ginette Acevedo (1971); el bolero "Una cruz" y el rock lento "Por creer en ti", de Isabel Adams; y todo el exitoso primer repertorio de Cecilia para el sello Odeon ("Dilo calladito", "Puré de papas", "Baño de mar a medianoche", "Aleluya"). Inscribió también canciones propias, como el bolero "En un rinconcito" (1955), popularizado por Arturo Millán; la balada "Ay amor", para Los Ángeles Negros; o la cumbia "El zapato con arena", grabada por Luisín Landáez. Otros de los nombres con los que trabajó fueron Los Huasos Quincheros, Carlos Contreras y Los Hermanos Arriagada.

Honorio Quila es uno de los veteranos cultores del guitarrón y la poesía popular en Chile. Cantor a lo humano y lo divino, es un referente para cultores más jóvenes y se mantuvo activo hasta su muerte entrado el nuevo siglo entre las nuevas generaciones de cantores a lo poeta.

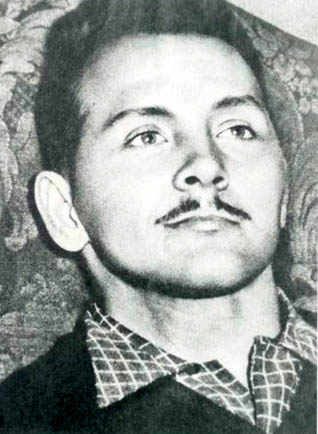

A pesar de la brevedad de su carrera y la parálisis que le recluyó a una silla de ruedas casi toda su vida, Roberto Falabella produjo algunas de las obras más originales y trascendentes en la historia de la composición chilena, consideradas únicas en su combinación de folclor y modernismo. “Estudios emocionales” es su obra más célebre y una de las más sesenta que completó en su corta vida, donde además fue militante político y un referente de la Música Contemporánea chilena.

La década de 1950 abrió sus puertas a una nueva generación de jazzistas. Los héroes del hot jazz de 1940 alineados bajo el llamado de Los Ases Chilenos del Jazz eran ya músicos profesionales. Desde los consagrados Luis Huaso Aránguiz (trompeta) y Mario Escobar (saxo tenor) hasta los más jóvenes, como el baterista Lucho Córdova. Entonces, el Club de Jazz capitalino contaba con nuevos habitués. Entre ellos estaban el pianista Pepe Hosiasson y el tubista Domingo Santa Cruz. Ambos generaron un eje creativo que se tradujo en 1953 (el mismo año de la formalización definitiva del club) en un nuevo ensamble jazzístico con propuestas hasta entonces algo desplazadas: los Mapocho Stompers.

Carlos Pimentel Barrera fue uno de los pioneros en la guitarra clásica chilena en los albores del siglo XX, protagonista de un intenso trabajo de creación y docencia en Valparaíso, descrito por la producción de abundantes partituras que transitaron desde la música docta a la música popular. Su catálogo superó las 500 obras, con piezas para guitarra, piano y canto, principalmente danzas de salón, gavotas, valses, schottischs, mazurcas y polkas, además de habaneras, tangos, foxtrots y hasta tonadas y cuecas. En 2015 su legado llegó al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

La primera experiencia profesional de Violeta Parra en el canto no fue solitaria, sino como parte de un dúo folclórico junto a su hermana mayor, Hilda, formado hacia 1947, con el que comenzó a granjearse el prestigio que luego le permitiría continuar como solista. Entre capitalinas quintas de recreo, boites y ferias de los años cuarenta y cincuenta, Las Hermanas Parra se hicieron escuchar hasta ganarse el seguimiento de un público exigente, que supo distinguir el talento de las dos jóvenes venidas de Chillán, y para quienes el canto nunca dejó de ser un modo de subsistencia.

El conocimiento y la difusión del folclor chilote en Chile tiene como nombre mayor el de Millaray, el grupo fundado en 1958 por la investigadora y folclorista Gabriela Pizarro que, junto a Cuncumén, fue uno de los más influyentes conjuntos de proyección folclórica iniciados al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en los años ‘50. De esas dos maestras Millaray aprendió y puso el práctica el método de la recopilación en los campos, aplicado al folclor de las zonas central y nortina y con especial dedicación a Chiloé. En la isla encontraron el rin, la nave, la sirilla, la pericona, la trastrasera, el pavo, el cielito, la cueca chilota, la sajuriana y otros cantos y danzas. Esos mismos hallazgos fueron luego popularizados con estribillos como "Mariquita, dame un beso", "El rabel para ser fino", "Corre la nave, corre la vida", "Los patos en la laguna" y en cuecas como "La huillincana", de Liborio Bórquez, y dejaron un legado esencial para la genealogía del ballet folclórico en Chile y para futuros grupos de raíz chilota como Chamal, Bordemar o Chilhué.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Compositor, gestor, impulsor y administrador, Domingo Santa Cruz cumplió un rol trascendente en la institucionalidad musical en Chile durante cuatro décadas y entidades cruciales como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fueron establecidas gracias a sus esfuerzos. El musicólogo Juan Pablo González define a Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885) y Domingo Santa Cruz (n. 1899) como la tríada fundamental de la primera composición musical en Chile durante el siglo XX.

El cantante Lucho Oliva es un adelantado en la historia del bolero y el vals más populares adoptados por el público chileno a partir de los años '50. Antes de que figuras como Los Vargas, Lucho Barrios, Palmenia Pizarro y Ramón Aguilera se entregaran a la pasión y el sentimiento de esos ritmos, Oliva ya actuaba desde mediados de los '40, con éxitos como "Rondando tu esquina", "El plebeyo", "Ódiame", "Nube gris" y "Mi niña bonita" en su repertorio. Con su muerte en 2011 se fue uno de los últimos sobrevivientes de una época dorada en la música popular chilena, con el título de "El rey del vals peruano" ganado para la posteridad.

Ante los ojos de miles, Monna Bell fue una cantante mexicana. En ese país coronó el éxito de su carrera —incluso fue actriz de cine—, y su estilo lleno de gracia y matices interpretativos cosechó los más sonoros elogios hasta su muerte, en Tijuana, en 2008. El mismísimo Juan Gabriel la describió como «la artista que más he admirado en mi vida», sabiendo, eso sí, que hablaba de una mujer chilena, nacida en Santiago como Ana Nora Escobar, y con un talento apenas reconocido entre sus compatriotas. La trayectoria de Monna Bell fue de grandes conquistas internacionales, con presentaciones en Nueva York, un triunfo en el primer Festival de Benidorm (1959) —con la luego clásica "Un telegrama"— y la asociación a grandes orquestas latinoamericanas de su tiempo, como las de Chucho Valdés y José Sabre Marroquín. También de su legado discográfico han existido varios hitos: en 1980, el cineasta español Pedro Almodóvar eligió su versión de "Estaba escrito" para musicalizar su primer largometraje (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) y en el verano español del año 2020, en tiempos de confinamiento por la pandemia de Covid-19, Televisión Española difundió un video con las playas vacías junto a una antigua canción alegre en voz de la chilena: "Cuando cuando".

Si bien la figura de la cantora, folclorista, recopiladora y autora Elena Montoya, La Criollita ha permanecido en el desconocimiento de la música popular chilena, su activa presencia e intensa creación la convirtieron en el mayor nombre del folclor en el norte. El puerto de Coquimbo, la pampa del desierto de Atacama, las oficinas salitreras y el el santuario de Andacollo, fueron escenarios e inspiraciones de la autora nortina, que dejó escrito ese sentido canto de devoción mariana llamado "Mamanchi".

Indisoluble de las figuras de sus dos máximos impulsores, Luis Bahamonde y Carmencita Ruiz, Fiesta Linda es además uno de los más importantes conjuntos de música típica y de raíz folclórica chilenos. Con Bahamonde como compositor y Ruiz en primera voz, éste fue el grupo de la pareja que impuso éxitos de la música chilena como las tonadas "Ende que te vi" y la propia "Fiesta linda", y contó entre sus filas además al prolífico guitarrista, arreglador, compositor y cantante Pepe Fuentes, quien tuvo allí su primera escuela en la cueca y otros géneros folclóricos y populares que luego ha desarrollado en su extensa carrera.

Con dos nombres quedó en la posteridad, según lo recuerden como Gamaliel o Gamelín Guerra, pero el hombre que escribió las canciones "En Mejillones yo tuve un amor" y "Antofagasta dormida" es uno solo, y está entre los autores principales del cancionero chileno del siglo veinte, además de ser un símbolo cultural en los puertos nortinos de Mejillones y Antofagasta.