Música andina

Las tradiciones musicales de los pueblos atacameños y aymaras, antes de la llegada de los españoles al territorio chileno, son la base de esta música andina que tiene al huayno, la cacharpaya y el trote como sus ritmos principales. Sus puntos de partida residen en los ritos asociados a los ciclos agrícolas y a las ceremonias religiosas, luego adaptadas al cristianismo, constituyendo una base que hoy se ha multiplicado gracias a la incorporación de sistemas armónicos pertenecientes a las culturas de Perú y Bolivia, y de nuevos instrumentos como la guitarra española y el charango andino, además de su amplio grupo de aerófonos que encabezan la quena, la zampoña y la tarka. Los bailes de las celebraciones religiosas, fiestas patronales y carnavales como La Tirana son también una importante vertiente performativa de la música de ese norte extremo que se despliega desde el altiplano a la pampa.

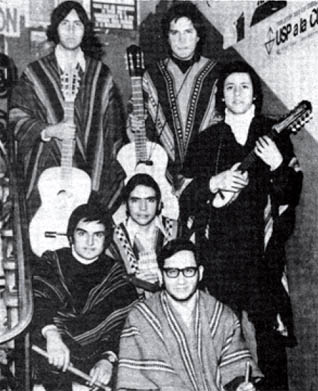

Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.

Cantor, músico, bailarín y luthier, a Jermán Tejerina la comunidad atacameña lo ha considerado un sabio. Es uno de los abuelos en San Pedro de Atacama que mantuvo y proyectó el canto tradicional con caja chayera por más de 60 años de actividad. Nacido en ayllu de Séquitor, en San Pedro de Atacama, fue un cultor referencial allí y practicó con su estilo y entusiasmo distintas expresiones culturales de su comunidad likanantai.

Evangelista Soza Flores es una abuela atacameña, la denominación que en esta cultura y este territorio se le da a los depositarios de la sabiduría y las tradiciones ancestrales. Pastora, artesana, dirigenta social y cantora, ha sido una de las últimas defensoras de los cantos tradicionales y ceremoniales de Talabre, la zona del altiplano donde nació y vivió su niñez. El "Chururito", que se dedica al ritual del floreamiento de ovejas y cabras, fue uno de los cantos más significativos en su voz, registrado en dos momentos, sobre todo en el álbum monográfico Cantos talabreños (2023), primero y último de su historia.

Con el nombre musical de Somi Tax, un juego de palabras de lo que en rigor debería ser Tomi Sax, el saxofonista Tomás Corvalán propuso un cruce inusual entre el huayno frente al lenguaje jazzístico, desarrollando lo que él denominó "saxofón andino". Intérprete de diversos aerófonos del Altiplano y al mismo tiempo la gama completa de los saxofones, flauta traversa y clarinete, Somi Tax fue parte de la escena del jazz contemporáneo desde la década de 2010 con su fusión de mundos, expuesta en el disco Huaynitos del cerro (2023).

Altiplano es uno de los grupos que, iniciados en Chile, han desarrollado en el extranjero su trabajo en torno a la música latinoamericana. Fundado por Mauricio Vicencio Alquinta en 1976, el conjunto se ha mantenido activo entre Ecuador y frecuentes viajes a Suiza y Noruega, países en los que ha actuado en vivo y ha grabado los más de veinte discos que componen su catálogo (no todos ellos disponibles en nuestro país).

Vladimir Vega es parte de una legión. Su nombre es uno de los que se entretejen en la diáspora de músicos desperdigados en el mundo por el destierro de la dictadura chilena, y vive desde 1978 en Inglaterra, donde ha desarrollado un trabajo en torno a la música andina y latinoamericana, a solas y en grupos como Antara, Alianza y Quimantú. Pero es además un elegido. Actor y guionista aparte de músico, es el protagonista de la historia que el cineasta Ken Loach dirige en 11'09''01. September 11 (2002), la película en la que once realizadores del mundo muestran distintas miradas sobre los atentados de 2001 a las Torres Gemelas, y en la que Vega imprime un testimonio tan personal como universal.

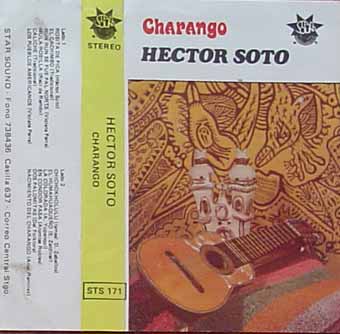

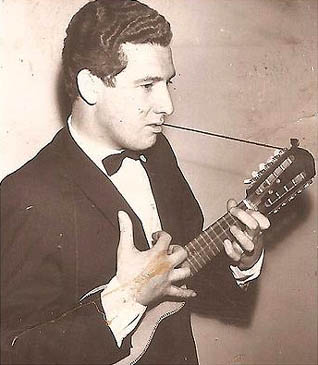

Considerado entre los charanguistas más notables y el más prolífico entre sus pares, Héctor Soto fue pionero en las grabaciones solistas para ese instrumento en nuestro país, con un material que durante largo tiempo ha sido referencia para músicos y estudiosos del tema. Compositor, profesor y divulgador, su carrera discográfica es la más extensa de los charanguistas chilenos. Ejecutante de charango tenor, ronrroco, maulincho, guitarra, tiple y teclados ha sido un gran difusor del instrumento: fundó en Argentina su propio Instituto del Charango y ha mantenido la fundamental plataforma Charango.cl. Soto ha desarrollado un repertorio de canciones propias —entre las cuales se cuenta la conocida pieza "Rosita de Pica"—, recopiladas o de autores como Violeta Parra, Raúl de Ramón, Sofanor Tobar, Willy Bascuñán, Víctor Jara y Patricio Manns. Su libro Charango para todos (2019) es vital fuente de lecciones.

"Pop andino" o simplemente "fusión", son las etiquetas con las que se autodefinen Los Sayas, la agrupación liderada por Danny Rodríguez, que nació a fines de los años 80 – con el nombre de Los Yanacochas (los intérpretes de "Camino a Socoroma", ganador del Festival de Viña de 1988) - y que ha desarrollado una carrera , aunque intermitente, que ya completa tres discos y varias participaciones exitosas en Festivales.

«Los bronces de la fe», presentó una vez un diario a la Banda Santa Cecilia, conjugando así su doble vocación por el sonido tradicional de los vientos y la celebración religiosa. El conjunto nortino es vivo representante de la riqueza del sonido andino, al que homenajea en la práctica constante, en el rigor de la interpretación y, sobre todo, en la composición de piezas propias. Esa creación y oficio lo celebran públicamente durante las fiestas religiosas de santuarios y las de su ciudad, Arica, además de pasacalles y grandes fiestas del Norte Grande, como la de la Virgen de las Peñas, y por supuesto La Tirana. Sus integrantes, siempre variables en número, pueden llegar a decenas de músicos, con una formación básica de cinco trompetas, cinco bajos, una tuba, un clarinete y tres percusiones. Un disco doble (Raza de bronce, con grabaciones en vivo y en estudio) y un documental dejan registro hasta ahora de su valiosa historia.

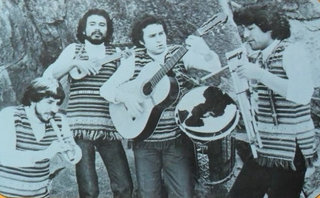

Con una popularidad forjada desde los años '70, y con episodios masivos en los años '90, Illapu es un nombre mayor en la música chilena. Nacieron como un sexteto de música andina, pero con los años fueron ampliando su estilo musical, incorporando bajo eléctrico, batería y otros géneros de la música popular. Más de 50 años de vida, una veintena de músicos que han sido parte de sus filas, siete años de exilio y una preocupación consciente por las temáticas cotidianas y la política chilena son el sello del conjunto, que hasta hoy llena estadios en todo Chile y tiene varias canciones con el status de clásicos de la música popular chilena.

De entre los numerosos bailes y conjuntos nortinos asociados a las fiestas religiosas andinas, Wiracocha es hoy uno de los más relevantes, por la extensión de su historia, por el rigor y persistencia de su trabajo musical, por marcas de estilo que le son distintivas y, además, por el cruce hacia colaboraciones con nombres de relevancia nacional (han grabado con Chico Trujillo, y compartido escenario con Los Jaivas e Inti-Illimani). Su historia y legado está registrado en libros (como La música de la banda Wiracocha, de Ricardo Álvarez) y documentales, además de una considerable producción de estudio largada en 1986 con su primer cassette para el sello Carrero.

El cruce entre tradiciones ancestrales y lecturas contemporáneas ha sido un ejercicio constante en el trabajo de Maco, un compositor, intérprete e investigador que desde fines de la década de 2010 ha desplegado su trabajo en ámbitos diversos, desde el pop de Gepe hasta la experimentación con electrónica e instrumentos prehispánicos.

El conjunto Kamac Pacha Inti representa un punto de encuentro entre la popularidad que ganó la música del altiplano a mediados de los años ’70 en Chile, el cruce de esa raíz andina con el naciente movimiento del Canto Nuevo y la diáspora que ciertos músicos de la época protagonizaron al buscar otros rumbos fuera del país. Kamac Pacha Inti compartió ese frente con Illapu o Kollahuara y grabó con Alerce, el primer sello en prensar sobre un LP esas tres palabras del nombre del conjunto, que en lengua aymara significan "Gran Dios Sol". El grupo fue uno de los que señaló un camino emprendido luego por Huara y Arak Pacha.

Su conjunción chileno-bolivana hizo de Kollahuara uno de los grupos andinos más destacados de la historia musical de nuestro país porque consiguió, quizás como ningún otro, atrapar y luego proyectar las raíces más genuinas de la cultura altiplánica. Nacido a la par que Illapu, a comienzos de los años '70, Kollahuara se diferenció desde un comienzo del grupo antofagastino por plasmar un repertorio absolutamente plegado al acervo andino. Por ello tal vez su popularidad no se encumbró tanto como la de Illapu, pero a cambio logró el reconocimiento de los entendidos.

Nacida en la Quebrada de Soncor y con una vida en Toconao, Enedina Mondaca es una cultora del canto con caja chayera, tradición que acompaña fiestas y rituales diversos en esa zona del desierto y altiplano atacameño, además del carnaval arribeño. Yerbatera, artesana, pastora y emprendedora que ha dado a conocer la vida local a través de "La Ruta del Pastoreo Ancestral", recibió el saber del canto de su madre Basilia Cruz y su abuela Aniceta Gutiérrez, con quien de niña subía a Talabre, junto a su hermano y futuro tarkero Ángel Reyes, para ver el carnaval.

Percusionista, compositor, líder de agrupaciones, investigador y recopilador del folclor, bailarín de fiestas religiosas pampinas, el iquiqueño Cristian Hueo Sanhueza, o también Huevo Sanhueza, ha tenido protagonismo desde mediados de los años '90. Primero como parte de la compañía Teatro Mendicantes, que exploró el campo del teatro callejero, y luego como fundador de la Banda Conmoción, elenco que marcó un antes y un después en la introducción de la música de bandas de bronces y de los carnavales nortinos que se escuchó en la gran ciudad. Tras su salida de la Conmoción en 2014, Sanhueza regresó a Iquique para poner en marcha su plataforma de creación y gestión, que él llamo Tambobrass, y desde la que produjo los discos Sociedad Religiosa Gitanos Santa Rosa – 50 años (2015), una primera experiencia de rescate patrimonial iquiqueño, además de sus trabajos creativos personales Tambobrass acústica (2016) y Circo Océano. Los números nunca vistos (2016), con la música escrita para la obra teatral del mismo nombre, realizada por la compañía En la Cuerda.

Un gran frente de zampoñas respaldado por bombo y tambor es la formación de Manka Saya, un conjunto de proyección folclórica iniciado a fines de los años ’80 y dedicado a la tradición musical del pueblo aymara. Zambos caporales, kullahuas, takiraris, huaynos, huaylas, morenadas, cumbias andinas, saltos de diablos y otros ritmos forman el repertorio del conjunto, que debutó en la peña Chile Ríe y Canta en abril de 1988, con el apoyo personal de René Largo Farías, y que desde entonces acumula un importante registro de discos, presentaciones en vivo y varias giras fuera de Chile.

Nacidos como un trío instrumental de música andina, que tocaba en las calles, Lican Antay ha construido un sólido y riguroso proyecto en el género. Dirigidos por el fundador Gustavo Araya, el conjunto ha grabado varios discos, con recopilaciones de música nortina, canciones del folclor y composiciones propias, acumulando un abundante repertorio que ha trascendido varias veces el sonido andino. Con una gestión independiente, que desde su origen está centrada en La Serena, Lican Antay actúa regularmente en vivo, y varias veces se ha presentado fuera de Chile. Su nombre es un concepto en kunza – la lengua del pueblo atacameño- que significa “Gente de la aldea”.

Quilapayún es la expresión más comprometida y política de la música en Chile, y al mismo tiempo un poderoso proyecto artístico. El grupo fue el mayor emblema de la Nueva Canción Chilena, el más identificado con el gobierno de la Unidad Popular, y su repertorio fue el que mejor representó, antes y después del Golpe Militar de 1973, a la izquierda política del país y de otras partes del mundo. En 1973, nombrados "embajadores culturales" por Salvador Allende, estaban en París el 11 de septiembre y allí comenzó su exilio. Los años siguientes tuvieron una intensa actividad de solidaridad con Chile y un proceso de renovación artística. El fin de la dictadura en 1988 significó la salida de algunos integrantes y un período de menor actividad. Tras algunas crisis, y la existencia de dos grupos que reclamaban el nombre Quilapayún, hoy continúan su historia, con músicos en Chile y Francia, y consagrados como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música popular chilena.

Mitades iguales de músicos ingleses y chilenos coincidieron en Alianza, un sexteto formado en Inglaterra y que legó un único disco antes de que sus integrantes siguieran en caminos propios. Mauricio Venegas y Vladivir Vega habían llegado como exiliados a Gran Bretaña en 1977 y 1978 respectivamente, y en sus recorridos aparecen otros conjuntos de música latinoamericana formados en ese país, como Quimantú y Antara.