Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

Un trabajo persistentemente solista y un vínculo firme con el teatro caracterizan hasta ahora el trayecto musical de Tomás González, cantautor y multiinstrumentista, que en sus composiciones puede mostrar tanto ecos de trova como fusión étnica y visos de electrónica.

Las Torcazas son el primer grupo de mujeres del movimiento de revaloración de la cueca urbana en Chile iniciado a fines de los años '90. Formadas en 1998 en San Bernardo, han grabado los discos Cueca… sentimiento de mujer (2003) y Cueca en la ciudad (2006), álbum reeditado al año siguiente por el Sello Azul, y son parte del compilado La revolución de la cueca 2, el regreso (2005), realizado por varios grupos jóvenes con composiciones del músico Víctor Hugo Campusano, del conjunto Altamar. A lo largo de varios cambios de integrantes, Las Torcazas se han identificado con la fusión de la cueca y otros ritmos, y al mismo tiempo han compartido escenarios con músicos y grupos de la cueca brava tradicional.

Mákina Kandela es un caso único en la escena de la cumbia chilena de los años 2000. Su estilo no tiene que ver con la llamada "cumbia" chilena, sino que responde a la estructura folclórica del género colombiano, y que evidencia su doble origen africano y americano: Dos gaitas - flautas de los pueblos precolombinos- y tres tambores de percusión, incluyendo la original tambora. Con dos colombianos en su formación original, y liderados por el saxofonista de Akineton Retard, Edén Carrasco, Mákina Kandela ha editado dos discos y ha hecho giras dentro y fuera de Chile.

Si bien como intérprete de standards Nicole Bunout formó parte de la llamada "nueva ola del jazz vocal" a mediados de la década de los 2000, su proyecto creativo en la música autoral se ha enfocado en la canción folk con una inspiración en la música latinoamericana, que diez años después de su aparición en esa escena jazzística la llevó a publicar su primer cancionero propio en el disco Crisálida (2014).

Andrés Márquez fue uno de los integrantes históricos de Illapu, y una de sus voces principales, hasta 1997, cuando se retiró para ser candidato a diputado por el Partido por la Democracia. Su derrota electoral, sin embargo, no lo llevó de regreso al grupo, y emprendió una historia solista traducida en un disco para Alerce. Su carrera artística se ha alternado con su trabajo político, encauzado un tiempo como concejal por Cerro Navia. Andrés Márquez es uno de los hermanos Márquez Bugueño que han conformado el eje histórico de Illapu, y estuvo en el conjunto desde 1975, acompañándolos durante todo su exilio y su período de mayor popularidad, en los años 90. Como una de las voces principales del conjunto, también fue clave a la hora de la composición, en un oficio que demostró en su álbum solista La vida es más.

Trovador formado en las postrimerías de la dictadura, David Azán fue integrante del grupo de música latinoamericana Coré durante los años '90, donde actuaban músicos como Manuel García y los futuros integrantes de Inti-Illimani, Daniel Cantillana y Christian González. Alumno del compositor y profesor Fernando Carrasco, referente en la música latinoamericana a través de las décadas, Azán ha sido a la vez que autor de canciones y cantor, arreglador, sesionista, productor discográficos y diestro guitarrista. Sus trabajos en este ámbito se diversifican desde el acompañamiento para el canto comprometido de Rebeca Godoy, hasta su decisiva mano en álbumes tan distintos como Viñeta (2010), del propio Daniel Cantillana, y Hecho a mano (2012), de la cantautora pop Jazmín Gómez. Sus discos solista son Pop de palo (2015) y Canto forastero (2018).

Vivir y haberse educado musicalmente en Santiago de Chile no le impidió a La Mano Ajena proponer un sonido influenciado por raíces tan distantes geográficamente como los sonidos tradicionales de los Balcanes y del pueblo gitano. La música klezmer y romá figuran así como fuentes importantes en la nutrición de este conjunto que trabajó con constancia durante más de quince años, y que legó cuatro álbumes y shows de energía inolvidable para quienes los atestiguaron.

La Familia Bombo Trío ha sido una de las experiencias renovadoras durante la década de 2010 de aquella tradición del chinchín, culto de percusión creado en el siglo XIX en Santiago y Valparaíso y proyectado durante el siglo XX al estilo danzante. Aprendices de esa histórica escuela chinchinera, Gabriel Cárdenas y Pablo Vega tomaron los conocimientos directos del maestro Patricio Toledo Riquelme, El Pepa, que ofreció en 2011 en una clínica en la Escuela Carnavalera Chinchintirapié. Al elenco inicial de tres bombistas, que comenzó a actuar en el formato del pasacalle por lugares como Buin, Isla de Maipo o Pomaire, se sumó luego Isabel Núñez como bailarina remolinera. De este modo comenzaron como Familia Bombo Trío en 2012. Más adelante, fusionarían esa raíz chinchinera pura con elementos de la cueca e incorporaron instrumentos de otras tradiciones como la guitarra, el acordeón y el contrabajo, además del canto popular con la llegada de Marco Arias (de La Chimba Chilenera). Su primer disco es Tambor a cuestas (2017).

La cantautoría de vocación acústica y el espíritu trovadoresco son elementos que animan el trabajo de José Manuel Lattus, uno de los muchos solistas iniciados a partir del siglo XXI, quien ha estampado sus composiciones en cuatro discos de estudio y un registro en vivo.

Formado en el clarinete clásico, aventurado más tarde en la improvisación, consolidado en el jazz y proyectado en la fusión e incluso en la cantautoría, Mauricio Barraza ha sido un exponente contemporáneo dedicado del clarinete y el clarón. Otros solistas de jazz como Andrés Pérez y Diego Manuschevich, lo utilizaron como alternativa al saxofón. Pero en el tránsito del tiempo Barraza pasó de una música a otra, para combinar aspectos del jazz, la música docta y el pop en el disco Baladí (2017).

Más de sesenta músicos, venidos desde extremos del territorio como Arica y Chiloé, se reunieron en torno al proyecto impulsado por el profesor y acordeonista porteño Ernesto Calderón (n. 1984), conocido además por su trabajo junto a Pascuala Ilabaca en Valparaíso. El Ensamble Transatlántico del Folk Chileno se instaló en un discurso de renovación creativa y fusión musical a partir de la diversidad de ritmos del país, desde el huayno y la saya nortina, a la pericona sureña, la inspiración mapuche, la cueca rural centrina e incluso las influencias de la música de África y la India.

El reencuentro de dos músicos del desaparecido grupo pop-rock La Bicicleta posibilitó la aparición de un nuevo ensamble en la música de fusión de los años 2000, inspirada tanto en el folclor latinoamericano, como en la world music y el jazz. Sonámbulo se ubicó así junto a agrupaciones como los capitalinos Fractal o los porteños Sala del Espejo, con música de cuidados arreglos, su apertura de la paleta de colores y su repaso de ritmos e instrumentación de latitudes lejanas unas de otras.

Influenciado por diversas fuentes musicales, desde el rock clásico al folclor sureño y desde el jazz contemporáneo a las fusiones de raíces latinoamericanas, el guitarrista Brunos Riveros ha hecho una carrera autónoma en ciudades de la Quinta Región, instalando su nombre en distintos frentes. Nació en Valparaíso y ha vivido largamente en Quilpué, desde donde ha establecido su ruta como músico.

Rukantü, o Ensamble Rukantü, toma dos palabras del mapudungún para crear un nuevo concepto: ruka (casa) y antü (sol). Es una agrupación que ha fusionado la raíz folclórica con elementos de la música moderna en una suerte de observación de la América mestiza actual. Y es parte de una escuela musical que ha tomado la influencia de agrupaciones mayores como Napalé y Entrama, y que además es generacional de más ejemplares de este culto musical: Cántaro, Trompo, Bizikleta, Sexto Piso Cachodecabra y Santos de Greda, entre otros ensambles.

La impuntualidad de la mayoría de sus integrantes para las citas de ensayo dio origen al nombre de este grupo de la Quinta Región que, en su opción por la música bailable, se emparenta más con el ska y el punk que con los ritmos tropicales. El trabajo en vivo y el amplio despliegue instrumental han sido sus marcas de identidad, vinculadas de modo esencial a la fiesta y al humor destemplado de sus letras.

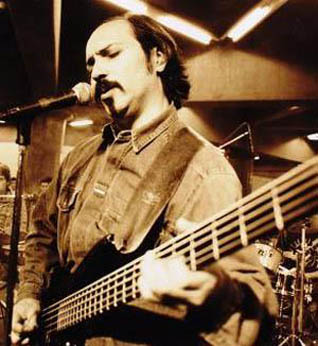

Miembro de un clan histórico, Pablo Lecaros surgió en el jazz chileno y la música popular como uno de los primeros solistas del bajo eléctrico en la era de la fusión, junto al peruano radicado en Chile Enrique Luna. Lecaros fue desde mediados de los '70 un ejemplar inédito, formado con las claves del jazz, las armas del rock y las raíces de la música popular chilena. Un punto de confluencia de tres líneas que queda bien representado en su composición "Tonada para la pachamama", una de las más fundamentales en este campo, que el músico grabó con grupo La Marraqueta.

La “fusión de raíz” fue el concepto acuñado por Valentina Rodríguez al llevar a efecto un proyecto autoral desde punto de encuentro de tres líneas: la música de ritmos folclóricos, la canción pop y el temperamento jazzístico. A fines de la década de 2000 esta cantante y autora egresada de la Escuela Moderna de Música unió su nombre al de otros compositores de fusión latinoamericana con autoridad: Daniela Conejero, Marcelo Vergara, Josefina Echenique y, algunos años antes, Rodrigo Santa María.

Con una palabra que en mapudungun significa «la llave del saber» y que fue además el nombre de la recordada editorial estatal durante el gobierno de la Unidad Popular, Quimantú es en tercer término el conjunto fundado en 1981 en Londres por el compositor y cantante Mauricio Venegas Astorga. Iniciado para cultivar la música andina en Inglaterra, país adoptivo de Venegas desde 1977, Quimantú se dedicó luego a la fusión de la música latinoamericana con las raíces celtas y europeas en general. Es un conjunto activa hasta hoy, parte esencial de cuyo trabajo reside en el contenido de reflexión social en sus creaciones y proyectos.

La vida de la pianista, cantante y compositora Tania Naranjo ha transcurrido principalmente en la ciudad de Malmoe, en Suecia, donde en 1996 completó sus estudios de piano clásico y se convirtió en una destacada concertista. Pero en simultáneo, y echando mano de las influencias musicales que llevaba desde Chile, Naranjo ha concretado una propuesta compositiva que une aspectos de la música docta europea y la música popular, representada tanto en el folclor latinoamericano como en el jazz y sus lenguajes modernos. Es un enfoque que quedó reflejado en el disco La industria del miedo, la primera de sus grabaciones realizadas en Suecia.

Guistarrista de jazz y música popular de fusiones, Italo Aguilera ha sido uno exponente de las tradiciones del swing y el bop, con un sonido límpido y con la figura principal de Charlie Christian como modelo, sobre quien desarrolló una tesis de grado universitario. Con su álbum Meteoro, se apuntó uno de los guitarristas de la primera partida de músicos que en 2016 grabaron para el sello Vértigo: Diego Riedemann, Tomás Gubbins y Nicolás Reyes.