Fusión latinoamericana

Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.

Integrante de una cuarta generación de nombres en el grupo MediaBanda, al que arribó como bajista en 2015 y grabó en los álbumes Bombas en el aire y Maquinarias, Felipe Martínez Guidicelli ha aparecido en diversos frentes musicales. Solista, compositor e improvisador, desde sus primeros tiempos en la década de 2010 se desplazó en ambientes de las músicas creativas, desarrollando varios lenguajes: desde la música de cámara y la fusión latinoamericana hasta la música experimental y la música para escena. Su primer trabajo, sin embargo, se desenvolvió en el campo de la improvisación, con el relato concatenado de los dos volúmenes de Ritos cortidianos, que se publicaron en 2022 y 2023, respectivamente.

Los viajes reales y musicales por el continente son antecedentes de la formación de Vena Raíz, un grupo iniciado en 2006 en torno al encuentro de raíces folclóricas chilenas y latinoamericanas en general. Con la cantante y compositora Natalia Contesse al frente pusieron en el disco Vena Raíz (2008) una serie de canciones con raíces andinas, afroperuanas, mapuches y de cueca que incluye también una canción de Violeta Parra.

Juana Fe, o también llamada Juanafé, es una banda musical pero sus fundamentos, su inspiración y sus formas de trabajo trascienden el quehacer estrictamente artístico. Por esta razón han sido considerados un proyecto insigne en la música chilena de la década de los 2000. Conocidos masivamente por su canción "Callejero", el conjunto desarrolla los sonidos tropicales chilenos y continentales, se han presentado intensamente en Chile, y han viajado varias veces al extranjero. Gestores del fundamental sello y estudio La Makinita, en 2014 vieron partir a su cantante y fundador, el carismático Juanito Ayala.

De la mano del joven compositor y vibrafonista Guillermo Rifo, el grupo Aquila llegó a ser reconocido en la historia como el primer proyecto sustantivo en el encuentro del jazz con la música popular y la música docta. Como un legítimo e híbrido ensamble de cámara, Aquila encontró su protagonismo en una variante de estilo y punto de vista creativo que no sólo sobrevivió largamente en la música chilena sino que se convirtió en una de las ramas más fuertes desde los últimos 30 años: la fusión.

Muchas veces vista y entendida como una banda de diversos timbres alrededor de Pablo Castro Undurraga, Pablojarasca es en realidad el nombre musical del propio cantautor. Un hombre que ha experimentado múltiple llegada a las músicas, como autor de canciones, como cantor con guitarra, como percusionista, como compositor de música para ensambles y arreglador de música para montajes escénicos o como investigador de folclores, ritmos e instrumentos de Sudamérica, en especial el candombe y la murga uruguayas. Como Pablojarasca, una idea que en cierta medida simbolizaba la frondosidad de un árbol, apareció discográficamente en 2022 con Seré movimiento. Poco tiempo después cambió su nombre musical al de Pablo Joaquín, cuando publicó el disco Tintinea (2025).

Marcetribu es un ensamble instrumental de inspiración en la raíz folclórica y proyección en la fusión latinoamericana, que se estableció en 2001 alrededor de la cantante y compositora Marcela Rojas: La "tribu de Marcela". Además de integrar el grupo de música infantil Agualuna como percusionista, fue el nombre, el rostro, la voz y el émbolo de uno de los múltiples conjuntos en esta línea que poblaron la escena de los años 2000, como Sur-Gente, Santa Mentira, La Comarca, Bombyx Mori y Sonámbulo, entre otros.

Las figuras parentales de los músicos chilenos Patricio Manns y Fernando Carrasco coinciden en el punto de partida de Sur-Gente, uno de los conjuntos que con el nuevo siglo retomaron y desarrollaron la herencia artística del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Formado por discípulos de ambos artistas, el grupo editó un disco, Sur-Gente (2001), en el que dispuso un repertorio de canciones recopiladas e inéditas, y se mantuvo activo durante cuatro años.

Cantante de repertorio de piezas francesas e italianas, temas de amor, baladas swing, boleros cubanos y mexicanos, además de algunos tangos. Marta Contreras Cáceres (no confundir con la actriz y cantante porteña Marta Contreras Laporte) tiene una historia musical tan insólita como fascinante. Fue colaboradora del francés Georges Moustaki por veinte años mientras vivió en París desde la década de 1970, aunque antes de eso ya había cantado en el Olympia como telonera de a Johnny Halliday, en una serie de presentaciones en pequeños bares de la ciudad junto a Sylvie Vartan. Paralelamente, Marta Contreras grabó free jazz con el saxofonista afroamericano David Murray. En 1993 se fue de gira con los holandeses Flairck y cuando regresó, Moustaki, quien no estuvo de acuerdo con la idea, la marginó del grupo. A Chile regresó en 2005 y desde entonces ha cantado en el hotel Brighton de Valparaíso y en clubes de jazz en Santiago con el espectáculo “Música à la carte".

Influenciado por diversas fuentes musicales, desde el rock clásico al folclor sureño y desde el jazz contemporáneo a las fusiones de raíces latinoamericanas, el guitarrista Brunos Riveros ha hecho una carrera autónoma en ciudades de la Quinta Región, instalando su nombre en distintos frentes. Nació en Valparaíso y ha vivido largamente en Quilpué, desde donde ha establecido su ruta como músico.

Los puntos de encuentro entre la música de cámara y la música popular de raíz se ha fijado en hitos sucesivos: Barroco Andino (1974), Cruz del Sur (1978), Napalé (1982), Terra Nova (1993), Entrama (1997). El Ensamble Serenata apunta el inicio de la primera década del siglo XXI con la configuración de un grupo mestizo en cuanto a repertorio y estructura instrumental, y con músicos formados académicamente cuyos propósitos llegaron hasta las raíces de la música folclórica.

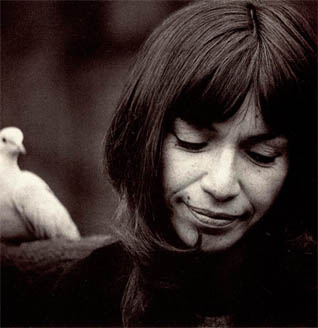

A través de una extensa carrera dirigida por su firme y a la vez dulce sello de autora, Isabel Parra se ha destacado como una de las más reconocibles voces de la música popular chilena, más allá de sus excepcionales vínculos familiares. La hija de Violeta, hermana de Ángel, sobrina de Roberto y madre de Tita —por nombrar sólo a algunos de sus parientes destacados en la canción— se caracteriza por una pluma delicada, pero de ácida observación cuando así lo dicta la contingencia; y es entre estos dos polos que se debaten sus más importantes composiciones. Es, entre otras cosas, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena.

Una de las personalidades más relevantes en una equidistancia que existió entre la música docta y la música popular fue el percusionista, compositor, arreglador, director orquestal, académico y educador Guillermo Rifo. Su propia historia cruza parte de la historia de la música chilena a desde mediados de los años ’60, con una participación de 30 años en la Orquesta Sinfónica de Chile, una categoría como compositor docto y solista de música contemporánea para percusiones. Además se le considera el primer vibrafonista del jazz chileno y fue impulsor de agrupaciones camerísticas de fusión como Aquila (1973), Sexteto Hindemith 76 (1975) y Latinomusicaviva (1978). El musicólogo Juan Pablo González lo considera "un músico para la ciudad de Santiago", por su cualidad de representar ese paisaje urbano a través composiciones como "Puente del Arzobispo", "Providencia al mediodía", "El cerro San Cristóbal" y "Santiago de noche". Guillermo Rifo murió a los 76 años, en enero de 2022.

El Café del Cerro Castillo de Viña del Mar fue el punto de partida y consolidación para la cantautora Paula Batarce, quien estableció allí su refugio personal con presentaciones que no sólo se convirtieron en uno de sus discos más íntimos (Paula Batarce en el Café del Cerro Castillo, 2002): también convirtieron a Paula Batarce en una artista porteña sin ser fundacionalmente porteña. Dos décadas de estada en el eje Valparaíso-Viña-Concón dejaron atrás su origen talquino y su paso por la capital, y desde ahí la proyectaron como una de las voces del puerto en la década de 2000.

El trabajo de esta cantautora ha mostrado un inusual equilibrio entre fuerza y fragilidad, entre pasión y melancolía. «No sé de dónde sale esta fuerza / la que acompaña siempre a mi voz / piensan que sale de mis pulmones / yo pienso que nace en mi convicción», dice uno de los versos incluidos en su primer disco, Malvarrosa (2013). Javiera Bobadilla prefiere presentarse como La Pájara, y ésa es sólo una de las peculiaridades de esta creadora, con estudios de música en Chile y España, y la disposición a hacer de sus canciones una plataforma de intensa expresión emocional. En 2014 ganó la Gaviota en la competencia folclórica de Festival de Viña del Mar con la canción "La retirada", y en paralelo obtuvo un segundo galardón a la mejor intérprete.

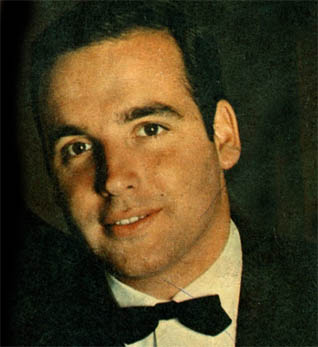

Uno de los trabajos más importantes y reconocidos de Guillermo Willy Bascuñán ha sido el que desarrolló durante los años sesenta junto al conjunto vocal Los Cuatro Cuartos (sobre todo, por su labor en el disco Al séptimo de línea). En sociedad con Pedro Messone y Luis Chino Urquidi, el cantautor le dio ahí forma a parte de lo mejor de la corriente conocida como Neofolklore, que volvió a hacer atractiva la raíz chilena y sudamericana, de acuerdo a un trabajo vocal y de arreglos nunca antes realizado en el país. Pero el músico ha destacado también en experiencia junto a otros grupos, como solista y —sobre todo— como autor para canciones popularizadas por otros. Su aporte al respecto incluye títulos clásicos de la canción chilena, como "El solitario", "Cuando rompa el alba", "El ovejero", "Los viejos estandartes" y "Voy pa' Mendoza".

La cantautoría de vocación acústica y el espíritu trovadoresco son elementos que animan el trabajo de José Manuel Lattus, uno de los muchos solistas iniciados a partir del siglo XXI, quien ha estampado sus composiciones en cuatro discos de estudio y un registro en vivo.

Nacida en Santiago, criada en El Monte y proyectada en la brasileña Belo Horizonte, Claudia Manzo forma parte de una generación de cantautoras de una música creada a partir de las raíces latinoamericanas, con una fuerte influencia de la MPB, y donde la presencia femenina ha sido abundante: desde Elizabeth Morris y Paquita Rivera a Paz Mera. Justamente su historia en esa ciudad del estado de Minas Gerais invisibilizó en parte su trabajo entre el público chileno, hasta que apareció como gestora del festival Sonora y con su América por una mirada femenina (2017), donde incluye ritmos de landó, festejo, joropo, maracatu, pagode, cueca y baião, y textos en español, portugués y "portuñol".

El librepensamiento de un percusionista como Juan Coderch hizo posible que mundos tan históricamente “opuestos” como la música desde la academia y la música desde la calle pudieran conectarse en ciertos instantes. Coderch no sólo revolucionó la mentalidad y las capacidades técnicas de un percusionista sinfónico, sino que igualmente fue un ejemplo de versatilidad estilística, uno de los más agudos y respetados percusionistas de la música popular chilena desde los años '80.

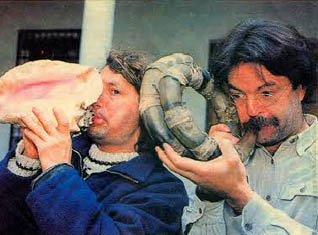

Como «un mix entre investigación e interpretación musical» definen su trabajo los integrantes de La Chimuchina, un grupo de existencia intermitente que ha realizado una labor única en la difusión de instrumentos y formas musicales precolombinas. Su génesis estuvo vinculada a la investigación arqueológica, y en su formación han compartido espacio profesionales venidos de áreas de investigación como la antropología, el diseño, la etnomusicología y la música popular (por la experiencia al respecto de Cuti Aste, el único músico profesional en su formación).

Mezclas musicales tan diversas como el klezmer de Europa Oriental, el rap, la cueca chilena o el folclor latinoamericano conviven en la propuesta mestiza de La Minga, agrupación que recorre una fusión colorida con instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, pero también con el violín, el clarinete y el acordeón. Iniciado por un grupo de estudiantes de sicología, La Minga tomó una fisonomía y un carácter definitivo cuando se incorporó el músico Pavle Marinkovic, de ascendencia serbia, quien abrió la compuerta a la exploración del folclor balcánico. En 2015 editaron su primer disco, Música itinerante, simbólica propuesta que representa la búsqueda de nuevos espacios y lugares para La Minga, que también es un concepto simbólico: la colaboración como manifiesto musical.