Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

Conjunto folclórico formado oficialmente el 5 de Febrero 1955 por David León Libuy y Juan Olivares Ríos en la ciudad de Viña del Mar, aunque bautizados temporalmente con el nombre de Los Tempraneros. David León y Juan Olivares nacieron en el año 1938. David entonaba la segunda voz y ejecutaba el arpa, mientras que Juan era la primera voz y guitarra. Fueron principalmente buenos amigos desde la infancia, comenzando a tocar juntos desde los once años. Su historia se extendió hasta avanzados los años '90.

A partir de la tradición de la cueca urbana y el contacto personal con cantores tan fundamentales como Hernán Nano Núñez, Los Santiaguinos han sido uno de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina (tal como Los Trukeros, Las Torcazas y varios otros). A lo largo de su historia han mostrado una evolución que va más allá de la recreación de la raíz. En su repertorio en vivo, una mayoría de cuecas comparte espacio con foxtrox, tonadas, baladas y, si la ocasión así lo requiere, hasta cumbias. Aunque su respeto por la tradición es firme, «no hay que ser más papistas que el papa», creen en el conjunto, en el cual la voz privilegiada y aniñada de Gerardo Hoffman, el pulso de la batería y un sempiterno vestuario de traje y corbata aportan un sello inconfundible.

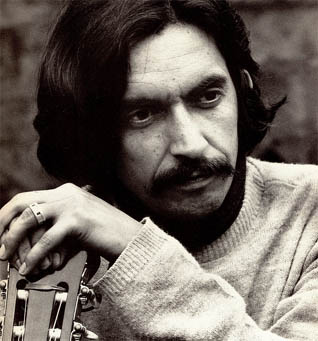

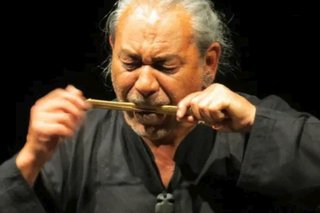

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Conjunto folclórico originario de Quehui (comuna de Castro), en Chiloé, aplicado en la investigación en cantos y danzas tradicionales para un valioso trabajo de divulgación cultural que se extiende por ya más de tres décadas. Ha tenido presentaciones dentro y fuera de Chile, buscando «trabajar con base en las manifestaciones expresivas desde las artes más allá de los estereotipos y sólo las formas en descuido del contenido», en palabras de su director, Cristián Yáñez. Muestran una discografía relevante, de varios títulos desde 1998 (además de un DVD), y una agenda en vivo constante.

El Ensamble de Rabeles es un proyecto de investigación integral respecto del rabel, uno de los instrumentos del folclor chileno menos conocidos y difundidos aunque con mayor data en la historia. Parte de la familia de las cuerdas frotadas, el rabel tiene un origen árabe y es anterior al violín europeo. Desde los tiempos de la Conquista española se instaló en las comarcas de los campos centrinos, pero con el paso de los siglos fue desapareciendo en visibilidad respecto de otros instrumentos, como el guitarrón de 25 cuerdas. En el Maule fue muy presente, al punto que los dúos de cantoras, en lugar de operar con guitarra y arpa, presentaban una dinámica de guitarra y rabel en muchos casos.

La música de raíz latinoamericana es la vocación sobre la que Elizabeth Morris ha construido una elaborada carrera como autora, compositora, instrumentista y cantante. Tras iniciarse en colaboraciones diversas con otros músicos chilenos durante los años 90, en el nuevo siglo ha consolidado un importante trabajo con nombre propio. Canciones suyas como "Décimas" y "Darte luz" han sido grabadas por el músico argentino Pedro Aznar y la cantante peruana Eva Ayllón entre otros intérpretes, ha actuado en Argentina, Colombia, Canadá, EE.UU. e Italia y ha ganado dos veces la competencia folclórica del Festival de Viña, con "Canción de agua y viento" en 2006 y con "La mejicana" en 2015.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.

Cada vez que el más reconocible cantante de Inti-Illimani, José Seves, entona el homenaje a Víctor Jara que es "Canto de las estrellas", se escuchan los versos de Moisés Chaparro. Es la composición con que este autor ha trascendido hacia el gran público en su rol de compositor, con la base que le dan sus completos oficios de cantor, poeta popular y payador, su faceta más frecuente.

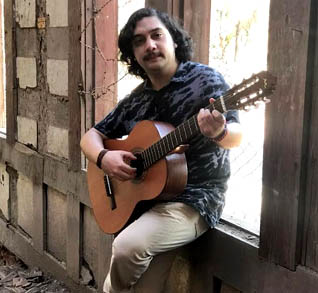

Antropólogo y folclorista, Camilo Leiva Jiménez ha incursionado en distintos frentes de la música de la tierra, desde la investigación y la proyección folclórica, al trabajo con repertorios y la guitarra y el canto. Prueba de esto son los discos que marcaron su primera época como nombre propio en el folclor: Juguito 'e guitarra (2022) y Tras la huella de Chile (2023), en especial este último, donde él recogió canciones recopiladas por Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, que nunca habían sido grabadas.

Una de las primeras artistas en grabar folclor chileno fue Derlinda Araya, una "precursora del cantar criollo", según la categoría que en 2006 estableció Margot Loyola en el libro La tonada: testimonios para el futuro. Nacida en la nortina Chañaral en 1895, se trasladó a Santiago, donde en los años '30 inició una exitosa carrera como cantante de radio y desde 1935 grabó varios discos, algunos junto al conjunto Los Provincianos, y de los que existen escasos registros. Carismática y muy popular, avanzada la década de 1940 se estableció en Linares, donde murió tempranamente en 1953. Tenía 58 años.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

La figura de la "OEA chica" con que se conoció a este conjunto es mucho más que una anécdota de la historia. Los de Ramón fueron ciertamente el primer proyecto de investigación e interpretación de la música de folclórica latinoamericana que se tenga registro. Una verdadera organización de estados americanos sintetizada en este núcleo familiar de músicos encabezados por Raúl de Ramón, y que de paso generó el impulso definitivo para cultores del folclor regional, indistintamente de si pertenecieron a las articulaciones del Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Si desde los años '60 la música de raíz chilena llegó a buscar referentes en manifestaciones similares tras los Andes, Los de Ramón representan el punto cero.

Cantautor y deambulante, Edson Alejandro Fuentes Bustamante fue conocido en los círculos de la música y el folclor urbano de los años '90 como Edson Guerrero. Es heredero de una rica tradición del canto campesino, que le legó su abuela, una cantora de Parral de oficio en las fiestas y celebraciones, casamientos, trillas y velorios. Edson Guerrero supo consolidar este encuentro de mundos en sus canciones, que mezclan tanto la trova poética con las danzas populares, y encontró un estatus de cronista de sus tiempos. Compositor ganador de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en 1996, con la "Cueca tristona", que interpretó entonces Clarita Parra, también compitió como intérprete en 1998 con su huayno "Madre del mineral". Su nombre fue recurrente en un circuito de festivales de la voz y la canción a lo largo de toda esa década, como el recordado festival Una canción para Jesús, de 1990, donde obtuvo el primer lugar. Guerrero fue uno de los primeros trovadores en grabar discos para el sello Leutún: En cuerpo y alma (1992), considerado una pieza de culto. Y tras obtener el segundo lugar en el Festival del Huaso de Olmué en 2001, llegaría entonces al Sello Azul como parte de la primera generación de músicos favorecidos (Sinergia, Claudio Carrizo, Delisse, Katty Ravlic, La Comarca, Manka Saya, Rosario Mena). De esta manera grabó el disco Con sabor a tradición (2002). Edson Guerrero falleció tres años después.

Con kultrún en mano y a viva voz, la figura simbólica de la ülkantufe —"la que hace el canto tradicional de la tierra", en una traducción aproximada desde el mapudungún— ha representado la historia de Elisa Avendaño Curaqueo. Mujer mapuche, cultora, investigadora y transmisora de diversas sabidurías de su pueblo desde la década de 1990, su trabajo silencioso aunque resonante llegó a conocerse en Europa y Latinoamérica antes que en Chile, y le valió el Premio Nacional de Música en 2022. El acontecimiento, entonces, fue un absoluto quiebre en la hoja de ruta de un galardón que por ese tiempo se debatía entre la música de tradición escrita y la música popular. Elisa Avendaño Curaqueo abrió así un nuevo borde, al poner a la vista la música de los pueblos originarios.

El chagual es una flor de cactus. Y este chagual germinó gracias a otra flor: una violeta. El grupo Chagual, uno de los conjuntos de la Nueva Canción Chilena desarrollada a comienzos de los años '70, aprendió su arte con Violeta Parra cuando ella les abrió su Carpa de la Reina, el último reducto artístico iniciado por la folclorista, a mediados de los '60.

La actriz, cantante y decimista Daniela Meza Lara tomó el nombre artístico de Paria inspirada en un estado de desvinculación social e independencia creativa, que ella identificaba como propias. En la música tuvo una primera época como integrante fundadora de Las Pecadoras (2010), dúo melipillano de cueca que nació en el contexto de un abundante surgimiento de conjuntos femeninos. Allí ella comenzó a figurar por sus textos que hablaban de feminismo desde diversos frentes. También desde esa ciudad centrina organizó el proyecto de La Pingarita Femicumbia Chilena (2017), elenco cumbiero mixto que publicó "Pelea como Gladys", uno de sus arietes. Con mayor determinación, Daniela Meza Lara encaminó un proyecto propio bajo esa denominación de Paria, obtenida de la sabiduría de India, que llegó al disco Habitar la matriz (2021). Allí ella experimentaba en una fusión entre la décima como poética del canto a lo divino y los nuevos horizontes que abrió la música urbana.

El de Pancho Valdivia Taucán es uno de los nombres de la diáspora de chilenos que han ejercido tanto en Chile como en otros países su trabajo en la fusión y las raíces latinoamericanas. Desde sus inicios en Chile ha tocado y grabado discos como solista y también con diversos grupos en Ecuador, Francia, Suiza y Argentina. Su trabajo de creación e investigación ha merecido el Premio Regional de Creación Artística (CNCA, 2013) y el Premio Aporte al Desarrollo del Arte y la Cultura Indígena (Conadi).

Aunque porteño de nacimiento, Luis Bahamonde es el más huaso de los compositores de música típica chilena. ‘‘Fiesta linda’’, ‘‘Ende que te vi’’ (1940), ‘‘Viva Chile’’ y ‘‘Qué bonita es mi tierra’’ (1968) son sólo cuatro de las más célebres tonadas en las que el autor exalta por igual el amor por su país y el perfil del huaso a caballo como personaje característico. Su trabajo se encauzó en solitario, en comosiciones para otros intérpretes, y, sobre todo a través del conjunto Fiesta Linda, cuya voz principal, Carmen Ruiz, selló un molde de excelencia para la interpretación de tonadas.

Mónica Fernández Ponce es cantora de rodeo, intérprete de arpa y guitarra, iniciada como niña en Los Ángeles al interior del conjunto folclórico Alma Cuequera. A los 17 años ya figuraba actuando en medialunas de la zona del Biobío, en el dúo Voces Morenas que formaba con Ana María Torres. Tras la disolución del elenco, Mónica Fernández continuó como cantora con arpa en solitario, acompañada de músicos de apoyo como el guitarrista Luis Silva, y siempre con la figura decisiva de Mirtha Iturra como nombre clave en la historia reciente. Su primera presentación tuvo lugar en 2007 en la medialuna de San Lorenzo, pero ella ha seguido en distintos encuentros, como los rodeos de Coyhaique y Valdivia junto con la linariense Carmencita Valdés. Ha participado en encuentros Abril Cuecas Mil y ha integrado otros conjuntos folclóricos de su zona, como Anturayén y Compases Corraleros, junto al arpista sureño Claudio Zenteno. Técnico en enfermería y profesora de música, su primer disco de música corralera es Otra cosa es con cantora (2018).

El adjetivo popular de «pispireta» define y designa a una persona astuta y risueña, y el es nombre musical que la cantautora sureña Marilin Soledad Ulloa Díaz escogió como identidad propia, en una tendencia que ha rebautizado a distintas exponentes del canto popular de la generación de los años '10, desde La Chinganera y La Andariega hasta La Canarito y La Charawilla. Cantora, poeta, guitarrista y acordeonista, las canciones de La Pispireta se nutren de la naturaleza de Villarrica, el lugar donde nació, se crió y vivió, el pulso de la tierra, la lluvia y los lagos, y muestran un estrecho vínculo con la cultura mapuche, todo lo cual se advierte en su primer disco, Niña tierra (2016).