Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

Cultores del folclor urbano con profundo arraigo popular, Transporte Urbano emergió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago (entonces UTE) empezó a inicios de los años ochenta a tocar en micros, peñas y café-concerts, con la intención de dar un mensaje social y financiar sus respectivas carreras universitarias. Sus ritmos alegres, la ironía de sus canciones, el uso del habla popular y la esperanza por el cambio los distinguieron en la escena de resistencia antidictatorial de esos años. Fue un grupo forjado sobre todo en vivo, con actividad en escenarios de poblaciones en Santiago, Pudahuel, La Pincoya, Peñalolén y en parroquias como la del Cristo Quemado, cerca de grupos como Callejón y Sol y Lluvia, en peñas, escenarios estudiantiles y en innumerables actos vinculados, sobre todo, a la izquierda política, en cuyos partidos varios de los músicos eran militantes. De esa época se mantiene el cantante y fundador del grupo, Óscar Riveros, que hoy integra Transporte Urbano junto a una serie de músicos que han ido variando, al igual que su instrumentación.

“Guerrillero es el flaco / Un guerrero de la paz y el amor…”. El estribillo de la canción “El Flaco guerrillero” es el gran hit subterráneo de Jorge Venegas, en las dimensiones de siempre de este cantautor de la zona sur de Santiago: Las temáticas y los escenarios populares. La canción fue parte del cassette colectivo El camotazo, de 1988, y luego del primer disco de su carrera solista, comenzada en 1985 tras su participación en el grupo Semilla. Con un receso de casi una década, Venegas completa varios discos y un dilatado historial de presentaciones dentro y fuera de Chile.

Cantautora, guitarrista y cajonera, Yáscara León Contreras —nombre de probable raíz húngara— se rebautizó artísticamente como Carayass para presentarse como una exponente de la fusión de raíz folclórica latinoamericana. Así ha tenido una marcada aproximación a los ritmos afrolatinos, las percusiones y los sonidos de las músicas caribeña y brasileña. Radicada en Rapa Nui desde 2008, su disco debut, Semblanza (2019), se gestó como un registro en directo realizado en la isla.

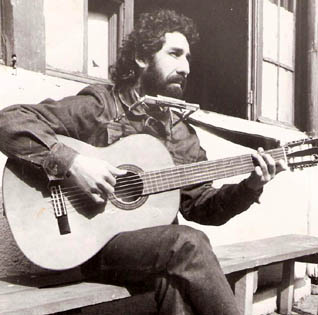

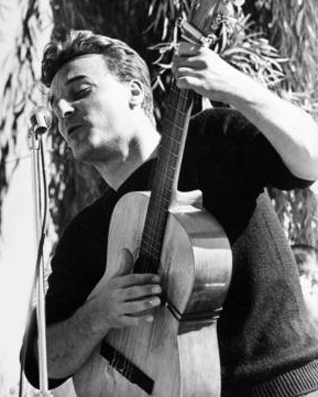

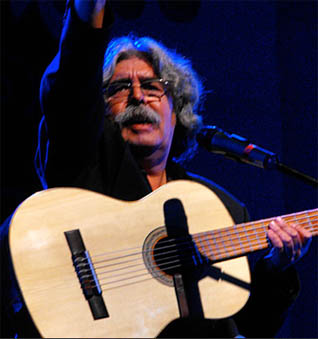

Patricio Manns es una figura fundamental de la música popular chilena. Su nombre está asociado al nacimiento de la cantautoría en Chile y fue clave en el desarrollo de movimientos como el Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Interpretadas por sí mismo o por otros músicos, en su larga historia como autor impuso piezas que pasaron a ser clásicos del cancionero popular, como "Arriba en la cordillera", "El cautivo de Til Til" y "La exiliada del sur". Manns desarrolló además una prolífica carrera como novelista, ensayista y poeta, y luego de vivir en Francia y Suiza su exilio y residir allí por casi 30 años regresó a Chile, donde continuó escribiendo canciones y libros. Murió en septiembre de 2021, a los 84 años, como uno de los nombres centrales para entender la música chilena.

Cantautor de trayectoria extendida, tanto en el tiempo como en el mapa y los referentes, Alejandro Lazo ha emparentado parcialmente su música con el Canto Nuevo y la canción de exilio, aunque también se ha mantenido activo fuera de esos bordes. «Mi generación es la generación del sandwich», ha definido.

Una canción ambientada en el capitalino barrio Bellavista de comienzos de los '80 es la nítida postal con que empieza a sonar la historia de Rudy Wiedmaier, un autor y cantante que se inició como trovador de canciones acústicas y que derivó desde el Canto Nuevo hacia el rock, el soul y la adaptación musical de poetas chilenos.

Iniciada espontáneamente en el Canto Nuevo de los ’80, Verónica González no fue una figura habitual en aquellos circuitos de música, poesía y protesta política y social como sus contemporáneas Isabel Aldunate, Cristina González o Rosario Salas. Sus permanentes viajes la ubicaron como una artista de paso por Chile, y fue la influencia de muchos sonidos la que determinó su lugar en la música: una exponente de la world music en Alemania, su lugar de residencia.

Inspirada en el folclor sureño y con la influencia directa de Violeta Parra y Víctor Jara, la cantautora angelina Pía Zapata se inició imitando a los voceadores del Mercado de Chillán. Su trabajo de autoría musical tomó elementos de ese folclor profundo y lluvioso y lo llevó a los espacios de la música moderna, sobre todo durante su vida musical que desarrolló luego en Valparaíso. Grabado con una banda de apoyo conocida como Pía Zapata, Tomate, Palta, su primer disco es Música de mimbre (2013), trabajo donde combina instrumentos como el tiple, el bombo chilote y el cajón peruano, con la guitarra eléctrica, bajo y batería.

Andrés Márquez fue uno de los integrantes históricos de Illapu, y una de sus voces principales, hasta 1997, cuando se retiró para ser candidato a diputado por el Partido por la Democracia. Su derrota electoral, sin embargo, no lo llevó de regreso al grupo, y emprendió una historia solista traducida en un disco para Alerce. Su carrera artística se ha alternado con su trabajo político, encauzado un tiempo como concejal por Cerro Navia. Andrés Márquez es uno de los hermanos Márquez Bugueño que han conformado el eje histórico de Illapu, y estuvo en el conjunto desde 1975, acompañándolos durante todo su exilio y su período de mayor popularidad, en los años 90. Como una de las voces principales del conjunto, también fue clave a la hora de la composición, en un oficio que demostró en su álbum solista La vida es más.

Originalmente un proyecto de trova y poesía iniciado en el Instituto de Música de la U. Católica entre los estudiantes de Composición Belén Robledo, alumna de Juan Antonio Sánchez, y Osvaldo González, discípulo de Aliosha Solovera, Crisantemo pasó de ser un dúo de canto y guitarra al de un ensamble de diversos instrumentos nobles: violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, clarinete y piano, entre otros. Con un inicio en el circuito universitario de bares y cafés, la transformación sonora situó entonces a Crisantemo como un proyecto de fusión, sin perder la esencia trovadoresca siempre protagónica en sus canciones. En 2016 publicaron su primer álbum, Brotes, donde expusieron su punto de vista sobre ese canto latinoamericano genuino, junto con la música de raíces y los arreglos camerísticos.

Un nuevo exponente de la trova moderna apareció a la zaga de los nombres de Manuel García, Nano Stern y Benjamín Walker en tres momentos distintos. El cantautor chillanejo Vicente Cifuentes era un desconocido en nuestro país hasta que reapareció en 2013 tras una década de vida en República Dominicana, donde asimiló el folclor caribeño, principalmente de la bachata. Cifuentes fue esencialmente activista de la canción protesta, sobre todo luego del estallido social de 2019. Al verano siguiente obtuvo la Gaviota en el Festival de Viña del Mar, por su canción "Chillán", que interpretó tocando una guitarra pintada en homenaje a las víctimas de la represión policial y luego editó su determinante álbum Relato, inspirado en el 18-O.

Cantor y poeta de subsuelo, periferia, puerto y ciudad, Jorge Rubio ha abrazado una estética de trova que se nutre de diferentes corrientes musicales, desde la tradición del rock progresivo europeo hasta los ritmos de las raíces sureñas, pasando por la sicodelia, la música experimental y la baja fidelidad, lo que ha desembocado en lo que él denomina «folclor lisérgico». Una experiencia como estudiante universitario en Valparaíso y los años que tocó la guitarra en el grupo Cazuela de Cóndor, fueron determinantes en la música solista que comenzó a elaborar en la década de 2010, primero con el nombre de Jacinto Turbio y luego definitivamente como Jacinto.

Hija del fundador de Quilapayún, Eduardo Carrasco, Manuela Carrasco debutó el año 2010 con el disco Contando estrellas, con canciones que van de la trova latinoamericana a los aires y nuevos ritmos del reguetón, mezclando letras originales de su padre con música del compositor Quirino Ríos, y que contó con la colaboración de importantes músicos locales.

Inicialmente reconocible como guitarrista, acordeonista, pianista o tecladista en bandas de música tan distinta como las de Javier Barría, Camilo Eque o Mauricio Barraza, Daniela Medel alcanzó su dimensión solista a través de Sincronía (2017), disco con el que puso en circulación un primer cancionero autoral que la respaldó como compositora y que presentó como propuesta un pop intenso, de bordes íntimos y auténtica poesía existencialista juvenil, en el siempre insondable desencuentro de los pensamientos y las emociones.

Un trabajo persistentemente solista y un vínculo firme con el teatro caracterizan hasta ahora el trayecto musical de Tomás González, cantautor y multiinstrumentista, que en sus composiciones puede mostrar tanto ecos de trova como fusión étnica y visos de electrónica.

Hacia fines de los años '90, ciertos barrios de Brooklyn se fueron convirtiendo en un reducto de arte chileno, con pintores, escritores y músicos inmigrantes enlazados entre sí por amistad e instalados en barrios como Williamsburg. Nutria fue uno de ellos, el más interesante desde la perspectiva musical, autor de álbumes de interesante fusión entre un rock de baja fidelidad y la canción folclórica latinoamericana; o, como prefiere definirlo Christian Torres, el principal sostén del proyecto «folklore chileno transplantado». Su proyecto musical desarrolló toda su etapa inicial en Nueva York, pero hoy se ancla en Santiago de Chile.

Quizás por haber vivido su infancia y juventud en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcellos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de América Latina, de donde son también sus orígenes sanguíneos. Su fórmula finalmente dio con canciones alegres, festivas y con explícita conciencia social y cultural. Desde su salida del grupo Congreso, en 1983, el músico se desarrolla de modo solista, y con altas cumbres de popularidad en esa área. Su influencia en toda una generación de músicos, la masividad de sus canciones y su intensa y poderosa actividad en vivo lo convierten en una figura vigente y fundamental de la música de fusión desarrollada en nuestro país.

Por el arraigo de canciones suyas que circulan como un secreto entre conocedores, Daniel Campos ha sido calificado como «casi un mito» entre los cantautores de su generación. Pero la suya es más bien una historia persistente y personal, anclada a su natal Concepción, y a dinámicas de difusión acotadas a audiencias y espacios propios del circuito universitario de los años '80, fuera de los cuales las pistas de su carrera son difíciles de pesquisar. Su voz y estilo autoral son recordadas en canciones de culto, como "Siempre tú serás" y "Dolor", ambas incluidas en un cassette autoeditado de 1980. La suya ha sido una trayectoria extensa en la música, con estudios y cátedras como docente, gran oficio sobre la guitarra, y con grabaciones de composiciones propias cronológicamente distantes entre sí.

Catalina Teuber es una cantautora en la línea folk, cuyas canciones tienen marcada aproximación al sadcore, una forma de canción melancólica en su caso también sureña, dado su origen como coyhaiquina. Arquitecta e ilustradora de libros infantiles, se definió lateralmente por la música ya desde su infancia, tocando el piano primero y la guitarra después, experiencia que la conectó con el folk. Teuber ha reconocido la influencia de cantautores anglo como Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, Bon Iver y Sufjan Stevens en estos términos. Su primer trabajo fue el EP Todo lo que fui (2023), un collage narrativo y gráfico de reflexiones con mirada contemplativa respecto del paso del tiempo, desde la niñez y la adolescencia hacia una adultez, junto con el impacto que representó para ella dejar su tierra aysenina de origen. Muy poco después, Teuber publicaría otras seis canciones en un segundo EP, titulado No te lo tomes personal (2025), en el que ella alteró las formas y el sonido que la había distinguido desde los orígenes. Se calzó la guitarra eléctrica y se rodeó por músicos para establecer una banda de enfoque inde rock, próxima a exponentes de época como Mitski. Cata Teuer puso en marcha ese nuevo repertorio, también autobiográfico, pero esta vez guiado por la ira que le dejó una decepción amorosa.

En el campo de la poesía popular, el payador y cantor santiaguino Guillermo Bigote Villalobos tiene una de las mejores escuelas. Fue discípulo de Lázaro Salgado, legendario y ya desaparecido cantor y poeta errante, hijo y formador de cantores, y desde mediados de los años '80 mantiene una activa carrera como payador, poeta popular, autor y compositor, con seis discos editados y la experiencia en vivo de diversos encuentros de payadores nacionales.