Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

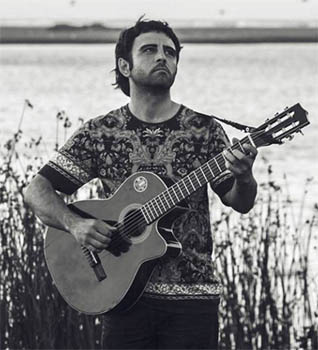

Compositor y productor que comenzó su carrera profesional a en 2014, con el disco Al sur, luego de un largo camino en bandas y festivales escolares. Hijo de Pablo Herrera, heredó de su padre su afición a la guitarra y desde ahí ha trazado su camino musical cercano a la trova y la canción romántica. Con estudios universitarios de Sonido, desde el 2012 comenzó a trabajar en producción musical. Ha colaborado con figuras del pop de su generación como Denise Rosenthal, y su participación en un reality televisivo a mediados de 2014 le dio una especial difusión para su primer sencillo, "Felicidad", que sirvió de adelanto para ese estreno discográfico. Un lenguaje de fusión es la base de su sonido.

Cantautor santiaguino, que en su composición roza ámbitos exigentes de producción y arte sonoro. Su primer disco, Heridas (2024), se ganó en prensa calificaciones de «vanguardista», por su propuesta sugerente, en capas sonoras y texturas atípicas en el pop. El propio músico prefiere hablar de una exploración desde la letra y la música, que nunca se aleja por completo de lo convencional. Se trata de un trabajo coherente con la influencia que reconoce en nombres estadounidenses como Bon Iver y Sufjan Stevens: «Sigo mucho esa camada de artistas gringos que partieron muy indie, muy en la guitarra y muy en la canción folk-pop para después transformarse en una cosa media incomprensible», le comentó al medio Expectador. La música ha sido para él un trabajo persistente, de muestra en vivo en formato de banda, desde la publicación de un primer single en 2020 ("Daga").

Iniciada espontáneamente en el Canto Nuevo de los ’80, Verónica González no fue una figura habitual en aquellos circuitos de música, poesía y protesta política y social como sus contemporáneas Isabel Aldunate, Cristina González o Rosario Salas. Sus permanentes viajes la ubicaron como una artista de paso por Chile, y fue la influencia de muchos sonidos la que determinó su lugar en la música: una exponente de la world music en Alemania, su lugar de residencia.

Álvaro Zambrano es un guitarrista que se formó en la escuela del rock, con Alejandro Silva como maestro. Fue parte de la banda de Pancho Rojas cuando se disolvió Mandrácula, y luego cumplió ese rol en el grupo Julio Pino, donde se acercó a la fusión y al pop. Pero el 2013 inauguró su carrera solista, a través del Sello Azul de la SCD, y con un regular ritmo de presentaciones en vivo hoy canta sus propias canciones, que él mismo ha catalogado como folk-rock.

Militante de una música de las raíces más profundas y los folclores sureño y andino, desde fines de 2013 Lizbeth Alejandra Ruiz encontró en tierras argentinas un nombre propio y un rumbo creativo. En el pueblo de San Marcos Sierras de Córdoba, donde se instaló finalmente, se convirtió en Lite Ruiz, se presentó en diversos escenarios con atuendos que representan a las culturas y apareció cantando coplas con una caja de ritual temazcalera, cuyo sonido se asemeja al del kultrún mapuche. Fue su imagen más reconocible en el período de vida en Argentina, aunque también cantó con guitarra criolla e incluso guitarra eléctrica.

Pese a que su debut, cuando tenía veinte años, la puso en el mapa de una electrónica independiente, en el transcurso de su primera época creativa Florencia Lira se instaló en otro planisferio musical, como compositora, autora, cantante, experimentadora e incluso educadora, con la experiencia que tuvo con niños en etapa preescolar y sobre todo con el descubrimiento de la poesía de una maestra como Gabriela Mistral. Florencia Lira llevó esas vivencias al aplaudido disco La caminante (2016), que vino a cerrar un ciclo personal.

Marcelo Jara se ha desplazado indistintamente entre el canto trovadoresco y las agrupaciones instrumentales de mayores dimensiones, como cantautor y como compositor, en un proceso creativo que lo ha llevado a publicar los álbumes Busco (2012) y Despertar (2017). Son dos muestras de su presencia en la música de raíz folclórica latinoamericana fusionada con otras fuentes, en una línea que presenta a Marco Andreu, Alexis Venegas, Lalo del Campo o Marcelo Vergara como exponentes de diversa consideración.

Su nombre es Marco Antonio Baeza, pero en los escenarios es presentado con el mismo apellido artístico de su padre, Tito Fernández, El Temucano. Con él comparte además su origen en esa ciudad sureña, su dedicación al canto y un timbre vocal similar que ha registrado en varios discos y en una carrera activa desde comienzos de los '80.

Pocos músicos en Chile pueden mostrar las cifras de venta de Alberto Plaza. Sus marcas comerciales son aún más impresionantes si se considera que las ha conseguido muchas veces tan sólo con una guitarra acústica, el instrumento clave de sus canciones y de una carrera musical que, aunque con los años derivó parcialmente hacia ritmos y colores tropicales, está construida sobre la base de históricas baladas de amor y de himnos de consideración humanista.

Entre el pop indie, el folk, el trap, la baja fidelidad y el electropop, las canciones de Clara Löffel se ramifican con libertad de pensamiento y creación. Es una cantautora surgida en tiempos de las olas feministas, el estallido social y la reclusión ocasionada por la pandemia. Esos acontecimientos fueron determinando su mirada, la escritura de letras, la composición y autoproducción de canciones con pocos recursos tecnológicos en su departamento en Santiago, a donde llegó para estudiar en la universidad después de su vida en sectores campestres de San Felipe. Consecuencias de la bomba nuclear (2016) es su primer disco, un trabajo ciento por ciento metropolitano, como resultado de esa experiencia de cambios tan rotundos y cuyo título se inspiró además en la letra de "Canción sin terminar", de Javier Barría.

La simpleza que rodea las canciones no es más que un espejismo frente a una música de peso, anchura, profundidad y sensibilidad como la de Anís (María Belén Azócar). La cantautora viñamarina llegó a integrarse a una escena de folk pop alrededor de nombres referenciales del sello Uva Robot, cuando de pronto ella se encontró en la capital viendo a solistas como Niña Tormenta y Diego Lorenzini en el escenario. Esa experiencia la impulsó en 2019 a componer y depurar sus propio material, un tipo de canción desprovista, acústica y acompañada por pequeños elementos sonoros que definió esa época inicial para Anís. Más adelante, en 2025 dio sus primeros pasos a nivel fonográfico con el EP Esto tiene un final, producido por el propio Lorenzini. Fue parte de ese largo proceso marcado por la pandemia como telón de fondo y por la intensa exploración musical y escritura de canciones acerca del tránsito hacia la vida adulta junto con las encrucijadas respecto de la identidad, la vulnerabilidad y el amor. Además, por esos tiempos de estudiante universitaria, Anís descubrió la fotografía análoga y se relacionó con las artes visuales y el video arte. Un ejemplo de ese lado suyo como artista visual fue el videoclip para su canción "Santiago (duerme al fin)", desarrollado con la técnica de revelado fotográfico con luz solar llamada cianotipia y que en este caso puntual el relato fue construido a través de más de 1.300 fotogramas.

Trostrigo es el seudónimo de Rodrigo Jorquera, cantautor que creció en Rancagua y se inició como compositor cuando se estableció en Argentina. En diez años, su música pasó de la canción acústica y de sonido casero a un pop colorido e inquieto, un camino que le ha permitido mostrar sus canciones en distintos continentes y contar con colaboraciones de nivel internacional.

Mecánica Popular impuso un sonido peculiar en el panorama de cantautoría joven chilena de comienzos de los 2000, mezclando rock, raíz folclórica y poesía. El cuarteto que lideraba Manuel García definió un tipo de canción profundamente melódica y afincada en valores letrísticos propios de géneros como la trova, idea que sustentaban además en sus voces lánguidas y agudas. Tras su tercer disco, en todo caso, la carrera solista de su líder fue postergando paulatinamente su quehacer, hasta convertirse en su virtual banda de apoyo. Naturalmente, entonces, la historia de Mecánica Popular concluyó como tal.

Cantautora y guitarrista, Cristina Narea comenzó su carrera en la música en los años ochenta en Chile (con el nombre de Cristina González), inserta en la escena del Canto Nuevo y como parte integral de ese movimiento. Canciones suyas como “Flor de aromo” y “11 de noviembre” circularon profusamente por los escenarios de la época, en peñas, parroquias y espacios universitarios.

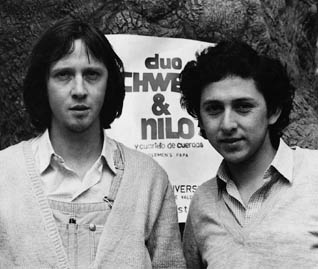

Probablemente la expresión más importante y representativa del movimiento de Canto Nuevo, desarrollado en Chile durante la década de los '80, fueron los valdivianos Schwenke & Nilo, un dúo que mantuvieron por más de treinta años los músicos Nelson Shwenke y Marcelo Nilo. Inspirados en la tradición de la canción social, en las inquietudes en torno a las relaciones humanas y en apego a la naturaleza del sur de Chile, muchas de sus canciones fueron clásicos de los circuitos más activos de oposición al régimen de Pinochet. El proyecto nunca detuvo su trabajo, incluso tras la muerte de Nelson Schwenke en 2012.

El movimiento del Canto Nuevo en los años '70, la experiencia internacional del entonces famoso festival de la OTI y una canción popularizada en la época con el nombre de "Oda a mi guitarra" son antecedentes principales en la historia de Capri, una cantante anticipada. Su nombre estuvo entre los primeros en trascender desde los circuitos iniciales del Canto Nuevo al reconocimiento mayor, y cuando varios otros grupos y cantantes de su generación tomaron el mismo rumbo en la década siguiente, la cantante suspendió su carrera en Chile y se estableció en el extranjero. "Oda a mi guitarra" permanece como su primer legado, incluida hasta hoy en varias compilaciones del Canto Nuevo.

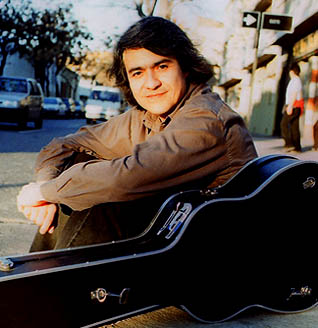

Quizás por haber vivido su infancia y juventud en países tan distintos y distantes como Chile, Japón, Italia y Brasil, Vasconcellos creó un tipo de canción que ha buscado el arraigo en sonidos originarios, especialmente de América Latina, de donde son también sus orígenes sanguíneos. Su fórmula finalmente dio con canciones alegres, festivas y con explícita conciencia social y cultural. Desde su salida del grupo Congreso, en 1983, el músico se desarrolla de modo solista, y con altas cumbres de popularidad en esa área. Su influencia en toda una generación de músicos, la masividad de sus canciones y su intensa y poderosa actividad en vivo lo convierten en una figura vigente y fundamental de la música de fusión desarrollada en nuestro país.

Francisco Gana, o Pancho Gana, es un cantautor independiente, cuya música toma elementos provenientes de la trova al igual que del pop y la música de raíz latinoamericana, para converger en una propuesta de cierto carácter mestizo. Con estudios de composición y arreglismo en la Escuela Moderna, ha canalizado una creación en diversas líneas en paralelo, a través de colaboraciones con las también cantautoras Delia Valdebenito y Karen Franjola, así como el trío Buena Memoria. En sus discos aborda temáticas que van de la pequeña historia propia a reflexiones mayores de las crisis sociales. Ellos son Seré (2016), y Ruido unido (2019), donde accedió a un tipo de pop próximo a los trabajos de Álex Anwandter, Pedropiedra o Max Zegers.

Cantante y autora de canciones intimistas de dimensiones pop y de raíces folk, Montserrat Rodríguez Zottele ya se presentaba musicalmente como Montse cuando apareció en pantallas de televisión en 2021 en el programa "Got talent Chile", donde alcanzó la semifinal entre los aspirantes. En 2020 puso en circulación "Kaahumanu", su primera pieza. Fue la puerta de acceso a la música autoral que para ella desembocó 2024, con su disco debut, Mirando al horizonte.

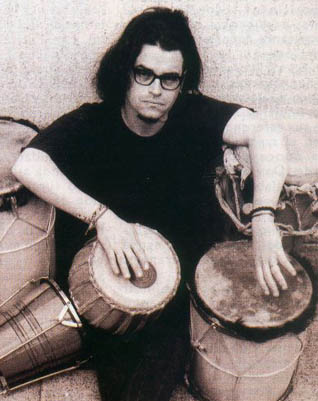

Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.