Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

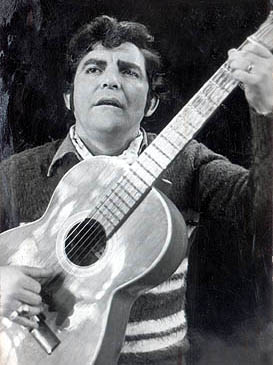

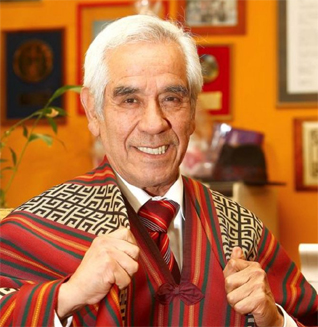

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Un trabajo persistentemente solista y un vínculo firme con el teatro caracterizan hasta ahora el trayecto musical de Tomás González, cantautor y multiinstrumentista, que en sus composiciones puede mostrar tanto ecos de trova como fusión étnica y visos de electrónica.

Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.

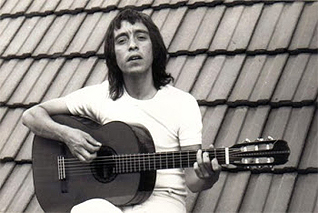

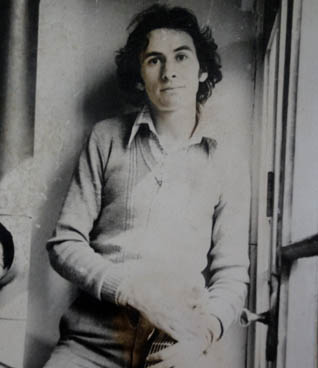

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

Cantautora con aguda mirada hacia su entorno social y desde su interior poético, la penquista Javiera Hinrichs ha desarrollado una trayectoria solista y, desde 2015, junto a la compañía teatral La Obra, como directora musical e intérprete. Es, además, tecladista y vocalista de la banda Pájaro Aletheia, que publicó un primer disco en 2019. Guitarrista y pianista, tiene dos EP propios, influenciados por el folk, el blues y también el folclor sureño, la música de su tierra. Ha mostrado su trabajo musical en ciudades de Chile, Uruguay, España y Francia, y es socia fundadora de la Asociación de Músicos Independientes de Concepción.

Felipe Cadenasso es un guitarrista, cantante, compositor y productor vinculado al sello Cápsula Discos, responsable de una partida insigne de álbumes de la música independiente del siglo XXI. Ha sido integrante de los grupos Los Precarios, Fruto Prohibido (2000) y Matorral (2001), su más emblemático proyecto. Con este conjunto llegó a diseñar una música de sobresalientes abstracciones para el formato de canción, en los álbumes Remoto control (2013) y Gabriel (2015), que le valió una categoría mayor en la composición contemporánea de rock.

Vinculado a la orden jesuita desde su juventud y ordenado sacerdote en 2007, Cristóbal Fones SJ se mueve entre una vida religiosa y su intensa actividad de creación musical. No solo ha publicado una serie de discos de cantautoría tradicional con temáticas pastorales, desde que su historia comenzó con Te contemplo en el mundo (1996), sino que también ha recorrido otros caminos en la composición, bien representados en Küme mongen (2017), un disco de piezas instrumentales que se mueve por la música étnica, de fusión y new age.

Perteneciente a un cuerpo de cantautores contemporáneos afincados en el puerto de Valparaíso o en otros lugares de la Quinta Región, Andrés Celis, es decir Lito Celis, es una voz representativa entre esa narrativa porteña de su tiempo. Sus canciones exhiben bordes musicales próximos al pop, aunque consideran también las raíces de la música latinoamericana y el folclor. Como autor se ha interesado en el universo literario, la política contingente, la reflexión social y cierto existencialismo implícito en sus letras. Uno de sus álbumes más decisivos creados en Valparaíso es HU Ma NO (2014), que nació en una celda de la antigua Cárcel de Valparaíso, habilitada como estudio de grabación, con toda esa pesada carga de historia y dolor que ello representa.

Compositor y productor que comenzó su carrera profesional a en 2014, con el disco Al sur, luego de un largo camino en bandas y festivales escolares. Hijo de Pablo Herrera, heredó de su padre su afición a la guitarra y desde ahí ha trazado su camino musical cercano a la trova y la canción romántica. Con estudios universitarios de Sonido, desde el 2012 comenzó a trabajar en producción musical. Ha colaborado con figuras del pop de su generación como Denise Rosenthal, y su participación en un reality televisivo a mediados de 2014 le dio una especial difusión para su primer sencillo, "Felicidad", que sirvió de adelanto para ese estreno discográfico. Un lenguaje de fusión es la base de su sonido.

Debutó en 1974, comenzó a grabar en 1979, en sus inicios fue parte del movimiento cultural contrario a la dictadura de Pinochet, y esas coordenadas históricas pudieron moldear algunos de los rasgos musicales de este cantautor: un inconformismo a toda prueba, la virtud de no ser explícito en sus versos y la capacidad de desplegar las posibilidades de una guitarra acústica. Pero en el fondo su música no tiene edad. Hasta hoy Moraga tiene un pie en la bossa nova y otro en el funk, y en sus composiciones circulan el rock, el jazz, Antonio Carlos Jobim, Frank Zappa, Miles Davis, Spinetta, la Mahavishnu Orchestra y la Nueva Canción Chilena. Con todas estas fuentes, y aún al margen del negocio discográfico como una condición constante, el autor tiene escritas dos composiciones esenciales de la música popular chilena como "La vida en ti" y "Romance en tango", y su cancionero es un inventario de inquietud musical tan extenso como valioso. Entre 2006 y 2009 residió en París.

Hacia fines de los años '90, ciertos barrios de Brooklyn se fueron convirtiendo en un reducto de arte chileno, con pintores, escritores y músicos inmigrantes enlazados entre sí por amistad e instalados en barrios como Williamsburg. Nutria fue uno de ellos, el más interesante desde la perspectiva musical, autor de álbumes de interesante fusión entre un rock de baja fidelidad y la canción folclórica latinoamericana; o, como prefiere definirlo Christian Torres, el principal sostén del proyecto «folklore chileno transplantado». Su proyecto musical desarrolló toda su etapa inicial en Nueva York, pero hoy se ancla en Santiago de Chile.

En la metáfora del árbol que crece y da sus frutos, Diego Huberman recogió la identidad que lo representa y proyecta como trovador contemporáneo inspirado en la música latinoamericana, y donde su nombre de Diego "es solo el recolector de los frutos del árbol para compartirlos con todos", ha dicho. El Árbol de Diego comenzó a tener presencia en una renovada escena trovadoresca y de canto de raíz folclórica en 2013, cuando lanzó la canción "Volcanes". Es parte de su primer disco, un trabajo ciento por ciento casero, como ejercicio de canto con guitarra. En la carátula de El despegue (2016) aparece la ilustración de un árbol.

Catalina Alarcón es La Catalina, una voz valdiviana en cuyas canciones se aprecian diversos elementos provenientes de las raíces folclóricas sudamericanas pero que al mismo tiempo cuentan con un marcado enfoque de pop autoral, melancólicamente sureño, con sonidos de cuerdas, maderas, pianos y el uso de la voz desde el espacio reflexivo y reducido. Su primer disco es Golondrina (2024), un álbum de exquisita elaboración, que tiene la inspiración del paisaje valdiviano.

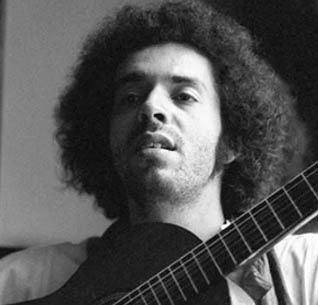

Así como muchos miembros de la Nueva Canción Chilena que partieron al exilio tras el Golpe de Estado de 1973 absorbieron la cultura de los lugares que los acogieron, el artista brasileño Manduka esquivó la dictadura de su país refugiándose en Santiago durante la Unidad Popular, donde estableció estrechos vínculos con importantes artistas nacionales y logró interesantes cruces musicales. Su talento quedó plasmado en variadas obras literarias y musicales, pero destaca sobre todo el lazo establecido en nuestro país con gente como Los Jaivas, Amerindios y Congregación, entre otros.

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

Originalmente un proyecto de trova y poesía iniciado en el Instituto de Música de la U. Católica entre los estudiantes de Composición Belén Robledo, alumna de Juan Antonio Sánchez, y Osvaldo González, discípulo de Aliosha Solovera, Crisantemo pasó de ser un dúo de canto y guitarra al de un ensamble de diversos instrumentos nobles: violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, clarinete y piano, entre otros. Con un inicio en el circuito universitario de bares y cafés, la transformación sonora situó entonces a Crisantemo como un proyecto de fusión, sin perder la esencia trovadoresca siempre protagónica en sus canciones. En 2016 publicaron su primer álbum, Brotes, donde expusieron su punto de vista sobre ese canto latinoamericano genuino, junto con la música de raíces y los arreglos camerísticos.

Varios países han escuchado la voz y la guitarra de Clarita Parra, una cantautora e intérprete vinculada a la música desde la genética familiar, pues, como hija de Eduardo Lalo Parra, es parte de la segunda generación de parientes activos en la música. Ocupada primero en la recreación de repertorio ajeno, con el tiempo la autora fue desarrollando un cancionero propio, en parte cronístico y en parte folclórico. Su repertorio abarca sobre todo cueca, trova y fusión latinoamericana, y se cruza en varios momentos con el de su padre, con quien llegó a grabar varios discos. En 2024, Clarita Parra recibió el Premio a la Música Presidente de la República, distinguida en el ámbito de la música de raíz folclórica.

La postergación de los proyectos solista de Ana María Morales y de Marco Antonio Castro, posibilitó el origen del dúo Absolutos, creado en 2012 con la unión de estas fuerzas y la combinación de sus influencias musicales, que alternaron folk, punk, música latinoamericana y también elementos del noise y la música de baja fidelidad. El primer experimento de creación colectiva, como una suma de canciones propuestas de manera individual, se tituló Árbol (2012), un EP que anticipó al definitivo disco largaduración Árbol (2013).

Parte de una generación de cantautoras que retoman la inspiración en la tierra, las raíces y los folclores chilenos, donde figuran Giovanna Arce, Amapola Puz, Florencia Gallardo, Tamara Quijada, Daniela Millaleo o Nacha Haase, Carla Casas-Cordero se estrenó como voz y nombre propio en el disco El río de la vida (2017), resultado de sus primeros ensayos de creación de canciones y de sus viajes por Guatemala, Honduras y México. Viñamarina de nacimiento y fonoaudióloga de profesión, también realizó estudios de guitarra clásica en el Conservatorio de la U. Católica de Valparaíso, aunque terminó próxima al folclor y la música popular, con influencias que van desde Violeta Parra a Mazapán. A su conocimiento de esas guitarras clásica y folclórica, Casas-Cordero sumó la creación de material propio y así comenzó a escribir canciones que tuvieron, en su consideración, "la intención de sanar". Esa primera carpeta fue denominada "Canciones medicina".

Renata Espoz es Resostenido, un nombre musical simbolizado en el acorde de Re sostenido, fonéticamente relacionado con su nombre y simbólicamente expresado en la idea de "un paso más allá". Cantautora de la generación joven de fines de los años 2000 (Natalia Molina, Vilú, Florencia Lira, Francisca Meza, Javiera Barreau, Rocío Peña, EyMacarena), su creación fusiona la canción folk pop con ritmos, aires e inspiraciones de la música latinoamericana de raíz. Gran parte de su vida musical ha transcurrido desde Sao Paulo, donde conoció la riqueza de la música brasileña y donde ha multiplicado sus colaboraciones, alternadas con visitas a Chile. Resultado de esa experiencia es el álbum Nada é acaso, nada es casualidad (2016), parte de una serie de grabaciones de mediana y breve extensión donde ella escribe y canta acerca de la libertad, el amor, los viajes y distintas temáticas sociales. Además es profesora de música y entre sus trabajos en este campo aparecen proyectos como la compañía brasileña de música infantil CaMbaLhota MuSicaL y sus propuestas de música para la primera infancia.