Canto a lo poeta

Entre las tradiciones más patrimoniales de Chile está el canto a lo poeta, suma ancestral de dos disciplinas legadas por transmisión oral: el canto a lo humano y el canto a lo divino. Es decir, poesía popular que versa sobre asuntos terrenales y religiosos, respectivamente. Según el investigador Francisco Astorga, el origen del canto a lo divino se remonta a la Conquista, cuando los misioneros jesuitas del siglo XVI enseñaron la doctrina cristiana a los indígenas por medio de la poesía en décimas. Luego, los primeros trovadores y juglares españoles aplicaron a su vez el estilo musical y literario a textos profanos y dieron origen al canto a lo humano, que incluye el arte de los payadores o cultores de la poesía improvisada. Basado en dos formas poéticas principales, la cuarteta o copla y la décima espinela, el canto a lo poeta es interpretado con instrumentos como el guitarrón, el rabel y la guitarra "traspuesta" o afinada en modos distintos al convencional, y generaciones de cultores lo han mantenido vivo en vigilias, escenarios y encuentros de payadores hasta nuestros días.

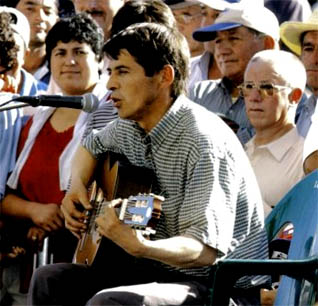

Chispeante como pocos, Jorge Orlando Céspedes Romero es maestro electricista y por ese oficio lo conocen sus clientes en Puente Alto, pero como payador, poeta popular y cantor tiene más fama y un nombre propio: El Manguera. Parte del grupo de payadores Los Mentaos, ha publicado dos libros y tres discos y es frecuente invitado a encuentros nacionales de paya.

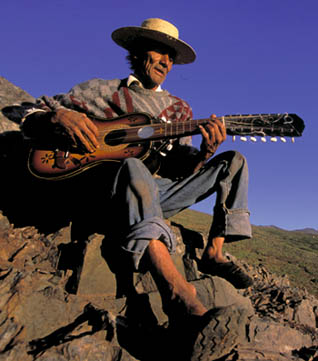

Honorio Quila es uno de los veteranos cultores del guitarrón y la poesía popular en Chile. Cantor a lo humano y lo divino, es un referente para cultores más jóvenes y se mantuvo activo hasta su muerte entrado el nuevo siglo entre las nuevas generaciones de cantores a lo poeta.

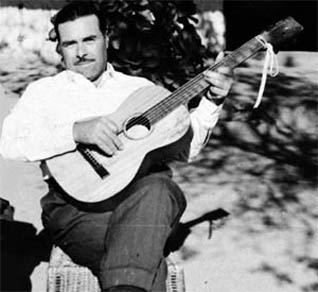

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

El guitarrón, o guitarra grande, uno de los instrumentos más tradicionales de la música en Chile, tiene a un maestro primordial en Juan de Dios Reyes Bahamondes. Reconocido como tal por los principales cantores y tocadores de Pirque, su nombre es una escuela de guitarroneros y cantores a lo humano y lo divino de esa ciudad, que fue su cuna y permanece como el lugar donde se concentra la tradición. La vida de Juan de Dios Reyes estuvo entrelazada con las de compañeros y discípulos. Además de ser primo del errabundo Lázaro Salgado (n. 1902), fue suegro del cantor y guitarronero Manuel Saavedra (n. 1922) y maestro de Santos Rubio (n. 1938), quien lo conoció en vigilias de canto a lo divino de los años '50 en Pirque. Junto a Manuel Ulloa Cortés, padre de Osvaldo Chosto Ulloa (n. 1936), Juan de Dios Reyes ha sido reconocido por el propio Santos Rubio como uno de los responsables de que no se perdieran las tradiciones del guitarrón y el canto a lo poeta en Pirque.

Poeta popular y destacado guitarronero, Isaías Angulo es uno de los quince cultores naturales del canto a lo poeta cuya sabiduría fue recogida por Violeta Parra. Conocido como El Profeta y contemporáneo de cantores como Emilio Lobos y Juan de Dios Reyes, el testimonio de su conversación, canto y versos consta en el libro Cantos folklóricos chilenos, recopilados por la artista y publicados por editorial Nascimento en 1979, trece años después de su muerte.

Abraham Salgado Carrillo es payador, poeta popular, cultor del guitarrón chileno y de las afinaciones por trasporte para la guitarra campesina. Nacido en la portuaria Lirquén, en el Gran Concepción, pertenece a la oleada de cantores de la década de 2010, una historia que iría a finalizar su primera parte con el álbum Los versos de un payador (2021), un virtual relato autobiográfico cruzado por los tiempos y los contextos de transformaciones. Si bien comenzó a improvisar versos siendo niño, brindis, décimas y cuartetas, fue su vínculo con los payadores en el Teatro Universidad de Concepción en 2001 —encuentros iniciados en los '90 por Fernando Yáñez— el que determinó un contacto valedero con la poesía improvisada. Diez años más tarde, Abraham Salgado conocería a Manuel Sánchez, quien se transformó en su maestro de guitarrón y de escritura e improvisación para la décima. Ha participado en diversos encuentros de payadores en Chile, pero también en Argentina y Uruguay.

Santos Rubio es el más reconocido de los artistas que encierran todos los oficios del canto a lo poeta: cantor a lo divino y lo humano, poeta popular, payador y guitarronero. No sólo es hasta hoy un referente obligado de esa tradición. Ya a comienzos de los años 50 recibía de sus mayores la escuela del guitarrón y del canto a lo divino, y desde entonces enseñó esa tradición en escuelas y universidades, se presentó en encuentros de payadores y guitarroneros y grabó discos con Víctor Jara o con el elenco que en plena dictadura restituyó la popularidad de la paya junto a Pedro Yáñez, Jorge Yáñez y Benedicto Piojo Salinas. El Premio a la Música Presidente de la República que ganó en 2004 fue un reciente reconocimiento a su valiosa trayectoria.

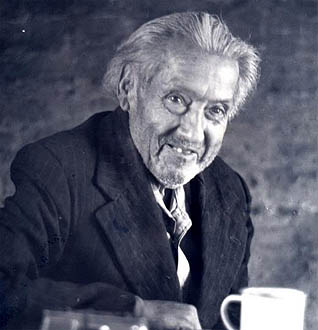

En una rústica fotografía en claroscuros, una figura aparece a medias visible sobre la carátula de cierto viejo LP chileno publicado en 1976. Ése es el primer disco del cantor Pedro Yáñez, pero es además una muestra de respeto: el de la foto no es Yáñez, que en ese tiempo se asomaba a los treinta años, sino Lázaro Salgado, un hombre que para entonces ya era una escuela en la poesía popular chilena. Hoy es una leyenda. Es el poeta que encarna mejor que nadie la tradición del cantor prolífico en versos y errante por vocación, por caminos en los que se cruzó con gente tan diversa como Roberto Parra, Víctor Acosta, Santos Rubio, Nano Acevedo y el universo de payadores con el que compartió ese oficio. Poeta popular, payador y guitarronero, aprendió de sus antepasados y es reconocido por generaciones de cantores hasta nuestros días.

Uno de los ancestros del canto a lo poeta en Chile es Liborio Salgado Reyes. Padre del fundamental cantor y poeta popular Lázaro Salgado Aguirre (n. 1902), es además hijo de un payador de quien heredó el nombre: Liborio Salgado, "del que se cuenta que payó con el diablo (leyenda que se repite en muchos países de América)", según refiere el cantor Pedro Yáñez en su trabajo "La paya en Chile".

Conocido principalmente por su rol en el conjunto de fusión de raíz Los del Maipo, Alfonso Ureta Munizaga mantiene una identidad musical vinculada con el territorio de Pirque, también conocido como la cuna del guitarrón chileno. Su crianza en esos lares campesinos y la fuerte presencia del canto a lo poeta allí lo llevaron a conocer de cerca la mística del guitarrón, las múltiples entonaciones locales y de otras partes de la Zona Central, además de conocer a los maestros pircanos y a realizar sus propias investigaciones, tanto fonográficas como historiográficas y metodológicas.

Cecilia Astorga es una precursora. Se la considera la primera mujer payadora, desde que a fines de los años '90 se integró a la práctica de la décima improvisada en el contexto escénico frente a un publico. Ello fue determinante para la gestación de una escena femenina de payadoras que tomó cuerpo en las décadas siguientes, delineó una apertura de espacios y de cierto modo vino a transformar siglos de una tradición que vedaba la paya con guitarrón a las mujeres. «Payadora de las artes poéticas y musicales populares chilenas» se ha definido ella con sencillez, pero si hay que ahondar en el impulso íntimo que mueve su creación puede recurrirse a la presentación de una de sus muchas décimas: «Amo mis dedos hablantes / en una noche despierta / amo la ilusión incierta / con silencios abundantes…».

Un desvió de su trabajo de años junto a bandas —sobre todo, aquel junto al grupo Umbría en Kalafate— significó en 2018 la decisión del porteño Cristián Bustamante de publicar un disco a solas y bajo seudónimo. Nara de Shile lo identificó al momento de publicar Ejercicios decimales (un experimento a lo humano), valiosa exploración en la poesía popular chilena y el atrevido cruce de sus formas tradicionales con instrumentos como el trompe, sonoridades experimentales y teclados de origen europeo (MonotronKorg).

El trayecto de Fernando Ugarte como cantautor ha tenido interrupciones temporales importantes, pero ninguna de ellas ha resultado definitiva. Sus discos están separados por cuatro décadas de distancia, lo cual es una más de las muchas peculiares señas biográficas de este creador santiaguino residente hace décadas en Italia, a quien usualmente se le asocia a la Nueva Canción Chilena aunque su música está, sobre todo, firmemente anclada en el folclore campesino del Valle Central.

Del pueblo de Huépil, capital de la comuna de Tucapel en la región del Bío Bío, es el payador Leonel Guillermo Castro Rojas, uno de los nombres recientes en los escenarios de la paya en Chile. Nacido en 1964 y agricultor de profesión, se inició en el verso improvisado a fines de los años '90 y desde entonces ha actuado en lugares como la Feria Campesina de Yumbel y los festivales de Laja, Arauco y Chillán, donde obtuvo el tercer lugar. Suele presentarse junto al dúo de canto campesino Quelentaro, y en diversos encuentros de payadores se ha destacado entre poetas emergentes como Víctor Quintana, de Quilleco, y los hermanos Gabriel y Rodrigo Torres, de Puente Alto.

Cada vez que el más reconocible cantante de Inti-Illimani, José Seves, entona el homenaje a Víctor Jara que es "Canto de las estrellas", se escuchan los versos de Moisés Chaparro. Es la composición con que este autor ha trascendido hacia el gran público en su rol de compositor, con la base que le dan sus completos oficios de cantor, poeta popular y payador, su faceta más frecuente.

"Soy payador rancagüino" es la definición que firma Leonel Sánchez Moya, escrita en el verso octosílabo propio de la décima. Aunque nacido en 1961 en la localidad de la Punta de Codegua, hoy llamada la Punta de Mostazal, este payador con nombre de futbolista, campesino y cerrajero de profesión, se estableció en Rancagua en 1971. Es junto a César Castillo, El Tranca; y Luis Carreño Campos, entre otros, uno de los nombres frecuentes en el canto popular acunados en la Sexta Región.

Por años el guitarrón más antiguo de Pirque estuvo en buenas manos. Fue el que tocó hasta el final Manuel Saavedra, cantor y poeta popular de esa ciudad de la región metropolitana que es, a su vez, la cuna de ese instrumento tradicional chileno. Fallecido en 2013 a los noventa años, Saavedra dedicó buena parte de su vida al guitarrón y el canto y fue el más veterano cultor de esas tradiciones ya entrado el nuevo siglo.

Manuel Ulloa Cortés es antecesor de generaciones de cultores del canto a lo poeta y del guitarrón en Chile. Padre de Osvaldo Ulloa Lobos (n. 1936), uno de los más respetados guitarroneros veteranos de la actualidad, él fue el hombre que educó en ese instrumento a su hijo y le traspasó una tradición que luego se ha transmitido a cantores como Juan Pérez Ibarra (n. 1954) y Alejandro Ramírez (n. 1979) por el mismo vínculo de maestro a discípulo.

Dos cantores populares chilenos comparten el nombre de Hugo González. El mayor es Hugo González Urzúa, El Pichilemino, cantor a lo humano y lo divino, poeta y payador. El nombre data de su cuna natal en Pichilemu, pero vive en Curanilahue, donde donde participa en vigilias de canto a lo divino y organiza encuentros de payadores, las dos facetas del canto a lo poeta. Sus versos constan además en el disco colectivo Payando despedimos el siglo (2000) junto a Fernando Yáñez y Alejandro Cerpa Fuenzalida, El Pumita de Teno, y en una grabación propia, Lo que al pueblo pertenece. El Pichilemino publica también una lira popular cada dos meses, en otra de las expresiones tradicionales de la poesía popular chilena.