Canción melódica

La canción melódica y popular que apareció en la primera mitad del siglo XX luego del dominio del couplet, tuvo un elemento formal a favor con respecto la tradición decimonónica. Su antecesora fue primordialmente estrófica y ésta, por el contrario, se definió a través del estribillo. Los musicólogos lo describen como la explicación en el nacimiento de la estrella de la canción en los años ’20. Ese coro era el clímax y el elemento de recordación: el rostro de una canción melódica en formatos de todo tipo (vals, tango, rumba, pasodoble, foxtrot). Su intérprete sería reconocido y aplaudido, y su fotografía en las revistas o participaciones en cine estrecharían la distancia con un auditorio que lo veneraba. El uso del micrófono le dio mayor peso como música escénica y ya por la vía de difusión radial se articuló toda una factoría de canciones melódicas, con compositores, autores y directores de orquestas al servicio de la estrella. La canción melódica chilena se puede emparentar con la chanson française (Edith Piaf), el cabaret alemán (Marlene Dietrich) o la canción tradicional norteamericana (Bing Crosby) y es el antecedente directo de la balada y el bolero.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Más conocida por el cariñoso diminutivo de Carmencita Ruiz, esta cantante fue una de las más experimentadas exponentes de la tonada y la cueca, como parte del conjunto Fiesta Linda, fundado en 1953 por el autor y compositor porteño Luis Bahamonde, y también en su dimensión como inspiradora de nuevas generaciones de amantes del folclor. Su técnica interpretativa y timbre vocal son recordados como de los más notables de la historia de la música chilena: «profunda», «muy baja, casi masculina», «desgarradora», «llena de matices», dicen los entendidos para definir su voz.

Cantora, compositora, recopiladora e investigadora, además de incursionar en la actuación, Patricia Díaz Vilches tiene presencia en los circuitos del folclor, la música de raíz y la música popular de la era radiofónica. Es parte de una generación donde también aparecen los nombres de Andrea Andreu, Belencha Mena, Romina Núñez, Miguel Molina, Mauricio Vega, Huaso Castillo y otros jóvenes de su tiempo que se vincularon a los últimos grandes maestros del folclor. En su caso como discípula de Margot Loyola, a lo largo de los cuatro años finales de vida. Integrante de conjuntos como El Parcito y De Patienquincha, que la catapultó al estatus de voz solista, tomó posición como nombre propio en 2023, con el álbum El viaje y con su nombre musical definitivo: Pati Díaz.

Autora de los populares versos ‘‘Ayúdeme usted, compadre / pa’ gritar un viva Chile’’, Clara Solovera es una de las principales creadoras de la música típica chilena. Suya es esta clásica ‘‘Chile lindo’’ (1948), canción que encabeza la lista de himnos costumbrista de las tonadas chilenas, además de ‘‘Mata de arrayán florido’’ (1948), ‘‘Manta de tres colores’’ (1956), ‘‘Álamo huacho’’ (1963), ‘‘Te juiste pa’ ronde’’, o ‘‘Huaso por donde me miren’’, parte del repertorio que hace de ella una de las más prolíficas fuentes para la tonada.

Aunque su título profesional era de arquitecto, Vittorio Cintolesi participó en un sinfín de actividades creativas paralelas, vinculadas principalmente a la composición musical y la escritura. Su trabajo musical figura en varios álbumes, y se repartió entre obras de teatro, programas de televisión, comedias musicales y conciertos para orquesta. Nacido en Santiago y con un largo período de residencia en París, Cintolesi fue pianista, compositor y arreglador. Acaso su hito popular más significativo sea su condición de súperventas por sus composiciones para el programa infantil "Pinpón" así como la canción "Eres exquisita", una de las más conocidas de la Nueva Ola. Fallecido en 2015, desde 2018 la SCD estableció un concurso de composición de música para la infancia que lleva el nombre de Vittorio Cintolesi.

Holandesa de origen, Isa Bornau ha hecho una parte de su carrera musical en sucesivas estadas en Chile, donde editó su disco Ser (2014). Con la influencia de la canción francesa muy presente, en su primera visita en 2000, para hacer trabajos voluntarios, conoció el folclor chileno y a Violeta Parra, lo que supuso un reenfoque de su perspectiva musical. Tiempo después, Bornau llegó a interpretar "La exiliada del sur" en una de las ediciones del concurso televisivo "The voice". Como solista ha actuado en los circuitos del jazz.

Jorge Prado se convirtió en el primer y por mucho tiempo el único cultor de la guitarra portuguesa, el instrumento fundamental en los ensambles tradicionales del fado. En 2014 formó el conjunto Fados al Sur del Mundo, donde también cantó Jorge Coulon (Inti-Illimani), y en 2022 publicó el sobresaliente álbum Saudades de Gabriela. Fue uno de los momentos cúlmines en su historia como músico y resultado de una investigación de la poesía de Mistral que ella escribió en su paso por Lisboa entre 1935 y 1938, musicalizada por Prado en el lenguaje del fado e interpretada por importantes cantoras y músicos portugueses.

Uno de los más prolíficos compositores chilenos del siglo XX, Ariel Arancibia registró sobre quinientas canciones de su autoría, y no es sencillo escoger cuál es la más famosa: para elegir están los éxitos de la Nueva Ola "Dilo calladito" (Cecilia) y "La gotita" (Gloria Benavides), el éxito de clásico universitario "La ballena" (Sussy Vecky), el tema televisivo "El bailongo" (Don Francisco); y el éxito absoluto de Los Huasos Quincheros, la guaracha "El patito", entre otros. Y además está su fundamental labor como arreglador, en discos tan relevantes como Homenaje a Óscar Castro (1970), de Los Cuatro de Chile. De gran versatilidad musical, durante su carrera se dedicó a las revistas musicales, los clásicos universitarios, la televisión, el cine, el teatro, la tarea de dirección artística que desempeñó en el sello RCA Victor y la composición de música sobre poemas de Pablo Neruda, Óscar Castro, Daniel de la Vega y otros autores. Fue siete veces finalista en el Festival de Viña, donde ganó una Gaviota de Plata en 1972; y meses antes de su muerte, en 1997, fue nombrado socio emérito la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.

Diestra cantante y pianista, compositora, autora de canciones, maestra de canto, académica universitaria, fonoaudióloga, solista y acompañante, la vida musical de Francisca Paquita Rivera ha transcurrido en diversos frentes del oficio. Desde inicios de los '90, marca presencias y participaciones en los campos de la bossa nova, el tango, el bolero, la canción romántica y folclórica, el pop y el jazz. Pero esa posición aparentemente secundaria quedó desplazada cuando en 2013 llegó a Fulano, tras la salida de Arlette Jequier.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

Mon Laferte es la mayor figura del pop chileno de impacto internacional a partir de la década de 2010. Con una primera popularidad como exponente de la balada AM, Monserrat Bustamante Laferte fue parte de la fiebre que generó el programa televisivo "Rojo, fama contrafama", de TVN. Sin embargo, tras cuatro temporadas de alta exposición, competencia, desgaste, la cantante viñamarina iniciada en 2003 con el disco romántico La chica de rojo, reorganizó su proyecto musical en México, donde se instaló en 2007. Su etapa creativa allí se consolidó con el disco Mon Laferte vol. 1 (2015), y que la mostró como una figura de la canción popular de corte melodramático. Ha obtenido cinco Grammy Latino, por su cumbia "Amárrame" (en 2017), por su disco Norma, (2019), por su canción "Biutiful" (2020) y por los discos Seis (2021) y Autopoiética (2024).

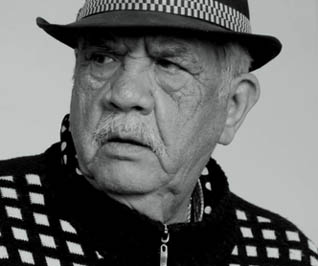

Uno de los conjuntos más importantes en la historia de la cumbia ubica a un músico chileno como pieza fundamental de su engranaje, y es justo destacar a Sergio Solar por su indesmentible aporte al desarrollo de ese género, pero también por su excepcional lista de colaboraciones y nutrida trayectoria como arreglador, compositor y guitarrista de sesión en Chile y en el extranjero. Como director del grupo Los Wawancó, en Buenos Aires, Solar llevó por primera vez a espacios masivos ritmos folclóricos relegados hasta entonces a la costa tropical de Colombia, y con esos discos batió récords de venta y consiguió la atención de una audiencia internacional. Pero su biografía también anota grabaciones y encargos de arreglos para gente como los chilenos Antonio Prieto, Arturo Gatica y Rosamel Araya; y figuras internacionales como Raphael, Sergio y Estíbaliz, Los Andariegos, Les Luthiers y Alfredo Zitarrosa. Radicado en sus últimos años en Quilpué, su historia es la de un nómade de conquistas asombrosas y talento generoso, que hasta el final de sus días no dejó de ocuparse en encargos para músicos nacionales.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

A partir de la tradición de la cueca urbana y el contacto personal con cantores tan fundamentales como Hernán Nano Núñez, Los Santiaguinos han sido uno de los conjuntos nacidos en los años noventa en Chile que colaboró a darle continuidad a la cueca «chilenera» y capitalina (tal como Los Trukeros, Las Torcazas y varios otros). A lo largo de su historia han mostrado una evolución que va más allá de la recreación de la raíz. En su repertorio en vivo, una mayoría de cuecas comparte espacio con foxtrox, tonadas, baladas y, si la ocasión así lo requiere, hasta cumbias. Aunque su respeto por la tradición es firme, «no hay que ser más papistas que el papa», creen en el conjunto, en el cual la voz privilegiada y aniñada de Gerardo Hoffman, el pulso de la batería y un sempiterno vestuario de traje y corbata aportan un sello inconfundible.

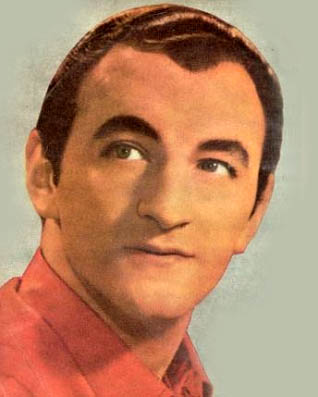

Aunque Arturo Millán es una de las figuras que con frecuencia actuaron en la televisión chilena de los años ’70 y ’80, ya entonces tenía edad para traer mayor experiencia a cuestas. Se inició en los años ’50 como cantante de la orquesta de Izidor Handler. Para entonces era profesor normalista, nacido en Chillán, y fue contemporáneo de la generación gloriosa de cantantes de bolero chileno que incluye a Lucho Gatica, Antonio Prieto y Luis de Castro. Durante su carrera grabó canciones de éxito como "Mi amigo Pedro", "Yo tengo fe" y sobre todo "Mi papá, mi amigo", y fue parte de la generación de músicos que pasaron de la radio a la televisión a comienzos de los ’60. Actuó en Argentina, Perú, Venezuela y España, donde en 1960 ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, y obtuvo en dos ocasiones el primer premio en el Festival de Viña, además de ganar en el certamen de 1962 el segundo y el tercer lugar de modo simultáneo. Socio fundador y emérito de la Sociedad del Derecho de Autor, murió el 6 de junio de 1996 a causa de un cáncer, a los 68 años, poco después de haber lanzado los discos Que no se nos vaya el amor (1994) y Por siempre gracias (1995), con motivo de sus 45 años de carrera.

Cancionista melódioco de la década de 1940, José Gastón Aguirre fue figura de la era de pa radiofonía. Grabó canciones de Luis Aguirre Pinto, interpretó tonadas, valses y tangos. Fue solista de la orquesta de Porfirio Díaz. En 1974 viajó a Colombia para actuar en un festival de tango. De ese país no volvería más. Sus éxitos anotan títulos como "Jornalero", "Frivolidad", "Muñeca de loza", "Maldito cabaret" y "Dolor de ausencia", entre otras. Su hija Gloria Aguirre fue una estrella de la Nueva Ola.

El de Raúl Videla es uno de los nombres principales de la historia del bolero chileno, pero tiene además raíces en otros géneros de la canción popular. Iniciado en radio Cooperativa en 1938, empezó a grabar en 1939 para el sello Victor con el compositor Luis Aguirre Pinto. Uno de sus mayores éxitos es "Un hombre de la calle", de Fernando Lecaros, tema central de la película de igual título (1942) de Eugenio de Liguoro. Hermano de la cantante Meche Videla, Raúl Videla se dedicó por igual al foxtrot, a tonadas como "Araucanita" (1942), grabada junto al Sexteto Santiago, y sobre todo al bolero, género en el cual sobresale su versión para "Noche callada" (1948), de Jaime Atria.

Conocida como actriz de teatro y televisión, la primera disciplina artística de Amaya Forch fue, sin embargo, el canto, que estudió en la Escuela Moderna de Música y que ha desarrollado de modo más consistente desde alrededor del año 2000. Además de una serie de grabaciones, Forch participó del musical El hombre de la mancha y ha sido jurado de programas televisivos de talentos. Los discos de sus primeros tiempos como cancionista se concentraron principalmente en repertorios latinoamericanos del bolero, la copla y la canción romántica; además de una incursión en el folclor chileno con La consentida (2012) y de colaboraciones con el maestro del piano Valentín Trujillo. En 2019 actuó como voz solista en los conciertos de reinvención de repertorio llevados a cabo por el director Sebastián Errázuriz y el Ensamble MusicActual.

Elías Zamora, conocido como tío Elías, fue el baterista de los grupos porteños La Isla de la Fantasía y Los Paleteados del Puerto. Se le considera uno de los pocos músicos que con sólo tres platillos, un bombo, una primera caja y una segunda caja armónica de madera de fabricación propia, implementó una pequeña maquinaria de percusión para cuecas, tonadas, valses peruanos, boleros, corridos, foxtrot y en general a los principales géneros de música popular del siglo XX. En sus investigaciones en busca de una batería chilena, Manuel Páez determina a Elías Zamora como uno de los tres nombres fundamentales en esta definición, en su caso desde la música popular porteña y el folclor urbano.

Guitarrista y docente, Alicia Puccio fue una de las precursoras de la publicación de cancioneros en medios de comunicación masivos. En los años '60, en Revista Ritmo, y en los '70 y '80 en la Revista del Domingo de El Mercurio, Alicia Puccio publicaba canciones populares con sus posturas para guitarra, en una modalidad que se extendería a muchos medios poco después. En los años 80 inauguró una academia de canto y guitarra en el barrio alto de Santiago, donde acogió a varios cantantes que han alcanzado popularidad, como Luis Jara, Cristián Natalino o Daniela Castillo. Figura frecuente en jurados televisivos durante los años 70 y 80, Alicia Puccio participó en una fugaz rearticulación de Las Cuatro Brujas el año 2001. (biografía en preparación).