1930

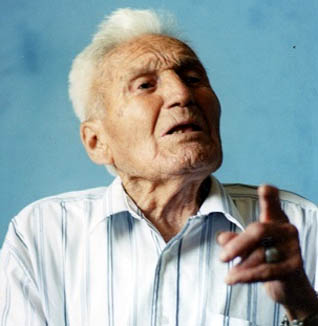

La figura de Pablo Garrido, compositor académico, violinista, director de orquesta, investigador del folclor, divulgador de la música chilena y defensor de los derechos laborales de los músicos también aparece en el "año cero" de la cronología del jazz chileno. Es el pionero, el prócer y un "patrono" de este género aprendido y asimilado, uno de los más antiguos en nuestro país. No sólo fue Garrido el primer músico en desarrollarlo como estilo en sus obras, además se transformó históricamente en su principal difusor, a través de escritos como la traducción al español de Jazz hot, del francés Hughes Panassié, magistrales charlas y el patrocinio a decenas de músicos durante las décadas de 1920 y 1930.

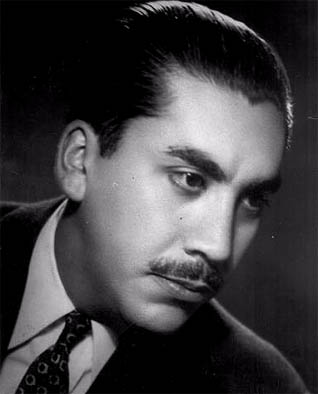

Uno de los lazos más firmes tendidos por un músico chileno hacia el tango es el que desde los años treinta aseguró Porfirio Díaz, acordoneonista, bandoneonista, pianista, director y compositor nacido en Valparaíso. Con orquesta típica y cuarteto grabó títulos clásicos del género, adaptó canciones populares a nuevas claves de arreglos, y obtuvo con ello gran éxito y repercusión, gracias a un «sello milonguero y amable», según descripción de Hernán Restrepo. Pero Díaz (quien comparte nombre con un histórico militar y presidente mexicano) fue también parte de grabaciones fundamentales para la música popular chilena, como "En Mejillones yo tuve un amor" (1945), de Gamaliel Guerra, y tangos de autoría local, como "Noches de Santiago" y Viejo San Diego" (ambos de Mario Ríos). Legó, además, un desvío inesperado para su estilo, pues es el compositor de la música del clásico vals "Viejo lobo chilote".

Un nombre capital en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva. Durante más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años ‘40 a los ’60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey, solista en arpa y otra figura central de la música chilena.

Hernán Raúl Núñez Oyarce —suele recordársele como «Nano» Núñez— es el nombre de un pionero y un maestro. Fue una de las figuras más influyentes en la creación, valoración y difusión de la cueca practicada fuera de la industria del espectáculo, especialmente en zonas populares de Santiago y Valparaíso durante el siglo XX, y a la que él vino a llamar “cueca brava” (también conocida como centrina, urbana y chilenera). Fue integrante fundador de Los Chileneros, grupo con el que registró no sólo su voz, su pandero, su tañador y sus cuecas, sino también sus magníficos relatos. A través de ellos vertió parte de su visión acerca de la cueca y su práctica como fenómeno socializador y festivo de su época. Instaurado por el Congreso Nacional, el 4 de julio, fecha de su nacimiento, se celebra en Chile el Día Nacional del Cuequero. La calle que habitó por décadas en la capitalina comuna de Estación Central pasó a inicios de 2026 a llevar su nombre.

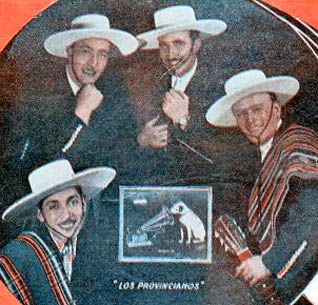

Los Provincianos fueron uno de los grupos urbanos herederos de la tradición iniciada por Los Cuatro Huasos en 1927. Con un origen universitario, se conformaron oficialmente en 1938 en los estudios de Radio Cooperativa. y grabaron decenas de discos en el formato de 78 RPM, y en los años 60 -con algunos cambios en su formación- editaron dos discos larga duración, todos con el sello RCA Victor. Además de temas clásicos de la llamada música típica, como "Oro purito" o "Amarga ausencia", el conjunto desarrolló un repertorio propio, lo que es un sello distintivo en su género musical, y que dejó éxitos como "Mi casa de campo" o "Tu beso". Se disolvieron en 1966, pero hasta hoy son un punto referencia en la interpretación de repertorio tradicional, y el período musical que la academia ha llamado "música típica".

Las Cuatro Huasas fueron fundadas en 1936 como una versión femenina de Los Cuatro Huasos, adelantándose a otros conjuntos que seguirían ese modelo, como Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Las Cuatro Huasas - considerado el primer grupo musical femenino en Chile- tocaron tonadas, cuecas y valses, actuaron en auditorios radiales y grabaron varios discos. Tenían mucho repertorio original, compuesto por su directora, Esther Martínez, a quien Margot Loyola definió como «el ideal de la artista completa». Duraron apenas cuatro años y se disolvieron con destinos diversos. En 1972, treinta años después, se reunieron por única vez en el programa de televisión "Recorriendo Chile", de la misma Margot Loyola.

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

Los Guasos de Chincolco fueron la primera agrupación de huasos de la música chilena, inaugurando un formato musical que, aunque en su génesis no tiene nada que ver con el campo ni los campesinos, hoy es una de las imágenes más reconocidas del folclor tradicional chileno. Nacidos en un teatro, fueron un dúo y luego un cuarteto, y sus tonadas fueron las primeras que se grabaron en la historia de la música chilena. Si bien su funcionamiento fue irregular, su nombre ha quedado como el comienzo de un camino en la música folclórica chilena y un antecedente ineludible de nombres como Los Cuatro Huasos (1927), Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Un disco editado en los 2000 rescató y difundió parte de su fundamental repertorio, conformado por tonadas, cuecas, canciones como "Río río" y temas latinoamericanos.

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

Armando Carrera es el autor del célebre vals "Antofagasta". Nació en Valparaíso el 17 de septiembre de 1899 y se educó en la propia Antofagasta, donde, bajo la tutela de sus padres, comenzó a estudiar piano. Por supuesto que siendo el señor Carrera padre sólo un pianista por afición, sus enseñanzas no podían ser de lo más adecuadas. Por aquellos años, hacia 1910, llegaban al país las primeras pianolas y sus respectivos rollos con mazurcas, valses y especialmente ragtimes, y el niño gustaba de colocar en la pianola este tipo de música, para seguir con sus dedos el movimiento de las teclas que subían y bajaban. Ante esta actitud, sus padres optaron por ponerlo bajo la tuición de los mejores maestros de música y piano que había por entonces en Antofagasta.

Se cuenta que Aránguiz adoptó el pseudónimo de Huaso porque vivió gran parte de su niñez en un burdel dirigido por una dama a la que se conocía por Huasa. Aránguiz se hizo a punta de días solitarios y noches ruidosas. Se inició en la trompeta en 1938, escuchando, como todos los músicos de la época, los solos de Armstrong a través de los viejos discos que lograba conseguir. Fue hombre de la orquesta de Lorenzo Da Acosta, pero tras renunciar a ella se volcó directamente hacia la improvisación jazzística caliente, el “hot jazz”. En 1941 puso en el escenario del salón Olimpia a uno de los más significativos conjuntos del hot jazz: Los Ases del Ritmo, en cuyas líneas estaban los mejores hombres de la época: Mario Escobar (saxo tenor), Woody Wolf (clarinete), Hernán Prado (piano), Raúl Salinas (guitarra), Iván Cazabón (contrabajo), Víctor Tuco Tapia (batería). En 1944 y 1945 fue músico de Los Ases Chilenos del Jazz y fue y volvió de múltiples agrupaciones hot hasta fichar en 1973 en los Santiago Stompers. Tocó con esta banda hasta 1978.

Uno de los ancestros del canto a lo poeta en Chile es Liborio Salgado Reyes. Padre del fundamental cantor y poeta popular Lázaro Salgado Aguirre (n. 1902), es además hijo de un payador de quien heredó el nombre: Liborio Salgado, "del que se cuenta que payó con el diablo (leyenda que se repite en muchos países de América)", según refiere el cantor Pedro Yáñez en su trabajo "La paya en Chile".

Si bien la figura de la cantora, folclorista, recopiladora y autora Elena Montoya, La Criollita ha permanecido en el desconocimiento de la música popular chilena, su activa presencia e intensa creación la convirtieron en el mayor nombre del folclor en el norte. El puerto de Coquimbo, la pampa del desierto de Atacama, las oficinas salitreras y el el santuario de Andacollo, fueron escenarios e inspiraciones de la autora nortina, que dejó escrito ese sentido canto de devoción mariana llamado "Mamanchi".

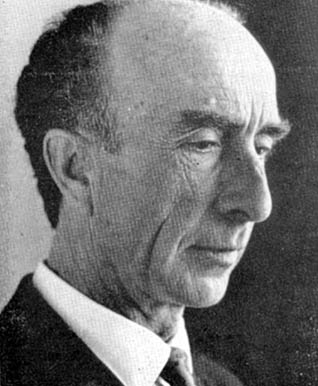

Acario Cotapos está considerado uno de los compositores más indescifrables de la historia, si no el más, al mismo tiempo en que su vida transcurrió entre un denso velo de misterio, lo que ha acrecentado la leyenda en torno a su figura. Premio Nacional de Música 1960, este valdiviano de irrenunciables boina vasca y pañuelo, y sin estudios de música formales ni académicos, produjo algunas de las obras más originales y vanguardistas del arte musical chileno de la primera mitad del siglo XX.

A pesar de haber sido un compositor autodidacta, Próspero Bisquertt se convirtió en una fuerza motora de la creación chilena, recibió el Premio Nacional de Arte en 1957 y dejó en la historia los himnos de la Universidad de Santiago, la Escuela Militar y la Fundación Santa María. Bisquertt (n. 1881) forma parte del frente de los compositores pioneros del área académica, nacidos a fines del siglo XIX y que establecieron el primer catálogo de obras chilenas: Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885), Carlos Lavín (n. 1883), Carlos Isamitt (n. 1887), Acario Cotapos (n. 1889), Alfonso Leng (n. 1894) y Domingo Santa Cruz (n. 1899).

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

x

"El ideal de la artista completa integral". Así definió Margot Loyola a Esther Martínez, compositora y cantante que junto a Petronila Orellana y Derlinda Araya conforma la trilogía de voces femeninas que en los años '20 y '30 llevaron la música folclórica chilena a los discos y los estudios y auditorios de radios. A los 12 años comenzó a actuar como guitarrista, integró muchos grupos, lideró Las Cuatro Huasas en 1936 y dejó su voz en decenas de discos de acetato, de las que aún se conservan varios registros. En 1972 colaboró en dos grabaciones de Margot Loyola, aunque por entonces se encontraba retirada de la música desde hacía un tiempo prolongado.

Petronila Orellana es un nombre principal en el folclor chileno. Una precursora, como la llamó Margot Loyola, y autora de clásicos del cancionero tradicional, como las cuecas “Los lagos de Chile “ y “Chicha de Curacaví”. Con ella como arpista y su hermana menor Mercedes como guitarrista, formaron un dúo que se forjó en espacios campesinos, como rodeos y trillas, y que luego -sin abandonar esos circuitos rurales- llegó a la ciudad para presentarse en auditorios radiales y grabar varios discos a partir de los años '20. Tras el fin del dúo de hermanas en 1943, Petronila ejerció el oficio musical en su casa de canto, situada en el barrio Pila del Ganso. Se retiró paulatinamente de la música hasta su muerte, en Santiago, en 1963.

Zoltan Fischer fue el primero de una familia de músicos en Chile, que incluye a su esposa Elena Waiss y sus hijos Edith y Edgar. Trompetista, violista y violinista, además de profesor, su trabajo se extendió por cinco décadas del siglo XX: integró la primera formación de la Orquesta Sinfónica de Chile, fue uno de los fundadores de la Escuela Moderna de Música y un promotor de la música de cámara, integrando ensambles como el Cuarteto Chile y el Cuarteto Santiago.