Tonada

Aun más que la cueca, es la tonada la canción chilena campesina por excelencia, si bien en la primera mitad del siglo XX su paso a la ciudad fue un fenómeno determinante. En el valle central chileno la tonada adquiere características propias, dadas por su temática melancólica, sus ritmos de 6/8 y su asociación casi exclusiva al canto femenino. Suele quedar a cargo de dúos de cantoras, las que se acompañan apenas por guitarra y arpa. Según la ocasión la tonada puede ser presentada como serenata (esquinazo), como una alabanza o bendición a los novios (parabién) o como canto al Niño Dios (villancico). La tonada urbana, popularizada masivamente en radios por cuartetos masculinos de interprétes vestidos como huasos, se ha permitido mayor variedad de timbres y, sobre todo, la estilización. En la tonada, la autoría de cada título es mucho menos relevante que su interpretación, pues se trata de un tipo de canción que va difundiéndose de modo oral, ganando vida en cada nuevo canto.

Los Cóndores son el segundo y último grupo de la cantante folclórica Silvia Infantas, y como tal tuvieron una doble herencia. Sucedieron a Silvia Infantas y los Baqueanos, quienes habían ganado la estatura de clásicos populares con la canción ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’ (1956). Y además mantuvieron activo durante los años 60 el legado tradicional de la música típica chilena, con nuevas versiones de ‘‘Si vas para Chile’’, ‘‘Mi banderita chilena’’, ‘‘La consentida’’ y otras tonadas y cuecas.

Cultor de la música típica y el cancionero chileno de tonadas, Los Huasos Hidalgos fue el último conjunto encabezado por el compositor y autor Raúl de Ramón, eslabón fundamental en la cadena de la historia de la música de raíz y fundador del célebre elenco de Los de Ramón, que funcionó entre 1956 y 1971. Inspirado en el espíritu de lo que se entendía como señorío e hidalgía del huaso centrino, el conjunto celebró a través del canto esa tradición del folclor chileno vista desde los contextos urbanos.

Amanda y Elsa Acuña fueron conocidas popular y ampliamente como Las Caracolito, un dúo de cantoras campesinas que se forjó en casamientos, rodeos, velorios o trillas, pero tal como ocurrió con muchas de estas cultoras desde fines del siglo XIX, sus escenarios se fueron extendiendo a las ciudades. Así fue como, tras su llegada a Santiago en 1935, fueron reclutadas por la industria discográfica, y hasta hoy existen fonogramas, grabaciones y títulos disponibles de Las Hermanas Acuña o Las Caracolito. En la historia discográfica chilena, Las Caracolito representan uno de los más genuinos patrimonios de esta centenaria tradición del folclor chileno.

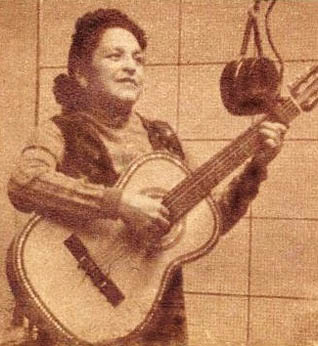

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Ester Soré es la principal cantante de tonadas chilenas del último siglo. Grabó por primera vez la exitosa ‘‘Chile lindo’’, de Clara Solovera, y no sólo contribuyó a enriquecer el modo de interpretar esas canciones gracias a una voz reconocida entre las más claras y expresivas de su tiempo. Además fue una artista popular en un sentido amplio: en la radio, los discos, las giras y el cine. A partir de la música folclórica, y décadas antes de que palabras como showoman o entertainer fueran acogidas aquí, Ester Soré, a quien llamaban la Negra Linda, fue la entretenedora chilena de su tiempo.

Una de las primeras artistas en grabar folclor chileno fue Derlinda Araya, una "precursora del cantar criollo", según la categoría que en 2006 estableció Margot Loyola en el libro La tonada: testimonios para el futuro. Nacida en la nortina Chañaral en 1895, se trasladó a Santiago, donde en los años '30 inició una exitosa carrera como cantante de radio y desde 1935 grabó varios discos, algunos junto al conjunto Los Provincianos, y de los que existen escasos registros. Carismática y muy popular, avanzada la década de 1940 se estableció en Linares, donde murió tempranamente en 1953. Tenía 58 años.

Antes que todos los músicos que han cantado a Pablo Neruda en el mundo, en el comienzo sólo estuvieron Silvia Infantas y los Baqueanos. Éste es el grupo que grabó la versión original de ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, la canción que el autor Vicente Bianchi escribió sobre versos de Neruda y que, en el disco Música para la historia de Chile (1959), marcó un hito de popularidad en la música chilena.

El nombre de Mauricio Vega tomó presencia a comienzos de la década de 2010, como integrante del conjunto Los Dos Maulinos, que formó con el cantor Miguel Molina. Juntos fueron parte de esa generación de cultores del folclor centrino y que luego hicieron un traspaso a la ciudad, donde se multiplicaron en proyectos y rodearon a algunos de los maestros históricos, como Pepe Fuentes y María Esther Zamora. Como nombre propio, Mauricio Vega realizó el trabajo doble de recopilación de repertorio en la provincia de Linares en paralelo a una creación propia, aspectos que se pueden apreciar en discos suyos como Origen, tonadas de tierra (2020) y Cantor (2023).

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).

Uno de los dúos femeninos más famosos y escuchados durante los años '40 fue el que integraron las agraciadas hermanas Estela Loyola (n. 1919) y Margot Loyola (n. 1918), siguiendo una antigua tradición folclórica de asociaciones femeninas de guitarra y voz (generalmente dúos vocales de hermanas) en la interpretación de un repertorio típico. Para inaugurar el centenario del natalicio de Margot, que se cumpliría el 15 de septiembre de 2018, justo un año antes la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios rescató histórico fonogramas de los años '40 y publicó el disco Hermanas Loyola (2017), con 28 piezas, tonadas, cuecas, zamacuecas, pregones y villancicos.

El Flaco Morales es un requintista, guitarrista y acordeonista avecindado desde comienzos de los años '70 en Valparaíso e integrado desde 2001 a la agrupación porteña La Isla de la Fantasía, de la que ha participado activamente como músico y también prolífico autor de cuecas. Algunas de ellas han sido registradas además por conjuntos tan populares como Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 3x7 Veintiuna.

Cantor, arpista, guitarrista, investigador del folclor y gestor, Claudio Andrés Constanzo Mena es sobre todo portador de un valioso acervo de música tradicional, además de representante de un reconocido linaje de cultores del folclor. Su vida formativa se desarrolló en el ambiente de la familia Mena, donde destaca su abuelo, Prefiterio Tello Mena, acordeonista y compositor de Los Puntillanos. Del mismo modo, Constanzo ha sido un elemento central en la escena del folclor desde la década de 2010, multiplicada en nombres, cruces, colaboraciones, escenarios, espacios de difusión y nuevas audiencias.

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

Elías Zamora, conocido como tío Elías, fue el baterista de los grupos porteños La Isla de la Fantasía y Los Paleteados del Puerto. Se le considera uno de los pocos músicos que con sólo tres platillos, un bombo, una primera caja y una segunda caja armónica de madera de fabricación propia, implementó una pequeña maquinaria de percusión para cuecas, tonadas, valses peruanos, boleros, corridos, foxtrot y en general a los principales géneros de música popular del siglo XX. En sus investigaciones en busca de una batería chilena, Manuel Páez determina a Elías Zamora como uno de los tres nombres fundamentales en esta definición, en su caso desde la música popular porteña y el folclor urbano.

Nombre presente en la escena del folclor de masas durante los años '60, el dúo se activó con Pedro Leal (voz y guitarra) y Germán del Campo (arpa y segunda voz), como resultado de la separación del conjunto Los Baqueanos. Integrantes de este elenco que durante los años '50 secundó a la joven estrella de la tonada Silvia Infantas, una vez que ella siguió adelante con Los Cóndores. Leal y Del Campo continuaron en la industria del folclor como sociedad durante los años venideros. El dúo grabó una serie de LP, animó la noche en espacios del espectáculo capitalino como El Pollo Dorado, la Taberna Capri, el restorán Nuria e incluso en Casino de Viña del Mar, y tuvo presencia en la pantalla de televisión y el cine. En 1962 el Dúo Leal-Del Campo participó en la inauguración del Mundial de Fútbol efectuado en Chile y a menudo integraron voces estelares de la tonada a asus presentaciones, por lo que fueron presentados en la prensa como "un dúo de tres músicos": Ester Soré, Margarita Alarcón y Aida Salas. En 1965 compitieron el apartado folclórico del Festival de Viña del Mar, donde obtuvieron el segundo lugar con la cueca "La dama blanca".