Nueva Canción Chilena

Suele definirse a la Nueva Canción Chilena por su variante política, y por cómo convirtió al canto en un instrumento de reflexión y acelerador de cambios sociales. Pero este movimiento musical ofrece claves únicas en la historia del arte popular: en los últimos años de la década de los '60, abrió a nuestra canción a las influencias sonoras latinoamericanas, asumió como un deber los aires de cambio de la época, tendió un puente creativo entre la raíz folclórica y otros géneros (sobre todo, el Neofolklore, la trova y el rock), y concibió su propuesta como una expresión amplia, que incluyó vistosos avances en su trabajo escénico y en la gráfica de sus álbumes. Su arco más interesante es el que va desde 1967 (año de la muerte de Violeta Parra, su principal inspiradora) a los primeros tiempos del gobierno de la Unidad Popular. El golpe de Estado fue un impacto definitivo para sus más importantes figuras, la mayoría de las cuales debió exiliarse; no pocas después de presidio y tortura. El asesinato de Víctor Jara, en septiembre de 1973, convirtió su nombre en un símbolo y, a su legado musical, en el acervo internacionalmente más difundido del movimiento.

Aunque ambos cantautores se han destacado en sus respectivas carreras solistas, Isabel Parra y Ángel Parra formaron, también, un exitoso dúo, y bajo ese nombre publicaron sobre una docena de discos desde mediados de los años '60. Su trabajo en vivo se hizo leyenda a través de la Peña de los Parra, en Santiago de Chile, y se extendió bien entrados los ochenta durante el exilio de ambos en Europa. Juntos y por separado, sus nombres se enlazan con lo más trascendente del movimiento de Nueva Canción Chilena.

En Chile, el perfil más conocido de Patricio Wang está vinculado a la renovación que sus creaciones aportaron a principios de los '80 a Quilapayún. Pero su alcance como compositor e instrumentista llega a los ámbitos contemporáneo, clásico y experimental tanto como a la música popular y latinoamericana que ha cultivado en otros conjuntos como Barroco Andino, Amankay y como solista. Desde su partida a Europa en 1976, Wang ha profundizado en la música contemporánea como parte de una extensa ruta artística. Activo hoy en Holanda y Francia, no tiene en la distancia un impedimento para seguir ligado a músicos chilenos.

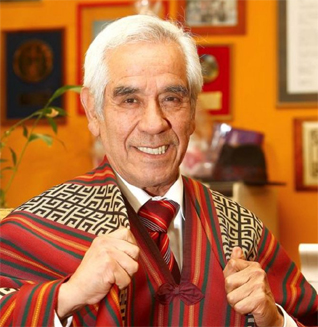

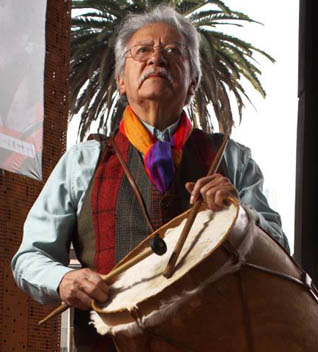

Ligado desde siempre a la raíz tradicional chilena, el nombre del compositor y folclorista Richard Rojas ha estado presente desde los años de expansión de los primeros conjuntos de proyección folclórica, en la década de 1950, hasta su participación en certámenes como el histórico Festival de la Nueva Canción Chilena (1969) o la competencia folclórica del Festival de Viña (1981). Como parte de los grupos Lonquimay y Lonqui , que en rigor fueron extensiones de su trabajo personal, tiene varias huellas fundamentales en la canción chilena. "Linda la minga", "La resfalosa del pan" y "La chilenera" son tres canciones inmortales que dejó en el cancionero chileno.

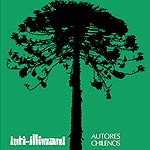

En junio del 2004 nació esta facción de Inti-Illimani, con integrantes del legendario conjunto. El núcleo formado por Horacio Salinas –su director musical-, José Seves y Horacio Durán tuvo diferencias irreconciliables con sus ex compañeros en cuanto a la continuidad y la formación de Inti-Illimani, y por eso recrearon la agrupación que desde ese año se conoció como Inti-Illimani Histórico, autodeclarado heredero de la historia que el conjunto inició en 1967.

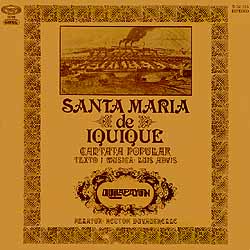

Su paso resuelto por géneros musicales usualmente alejados entre sí convirtió a Luis Advis Vitaglich en un compositor de una versatilidad única en la historia de Chile. Sin haber estudiado en un conservatorio, y con una formación más ligada a las humanidades (se licenció en Filosofía), Advis fue encontrando su camino musical de un modo casi autodidacta. Asociado a baladistas, folcloristas, orquestas sinfónicas y de cámara, y bandas y cantautores de fusión latinoamericana, Advis marcó al menos un gran hito de la cultura chilena con la fundamental Cantata Santa María de Iquique (1969), aunque el total de su discografía es la constante de cumbres, ineludibles en el estudio de la música chilena del siglo XX.

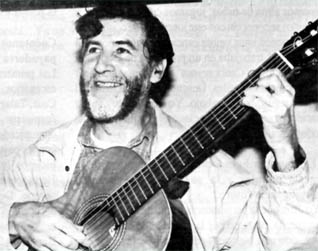

Todo movimiento artístico importante acoge a creadores cuya biografía se cruza con la de los protagonistas y explica varios de sus hitos y logros, pero que sin embargo no consigue con ello dejar su nombre en el recuento histórico. Juan Capra, cantautor y pintor, puede ser considerado el gran desconocido de la Nueva Canción Chilena, y su historia es la de un talento que alguna vez resultó señero e influyente, incluso fuera del país, pero que fue apagándose poco a poco hasta toparse con una muerte atribulada y en un incomprensible olvido.

En el apartado de chilenos universales, Violeta Parra tiene pocos nombres a su altura. Aunque nunca ganó un premio Nobel ni lideró conscientemente una fuerza social, la compositora de "Gracias a la vida" logró ubicar su arte en muchos círculos y puntos geográficos, y desde su muerte, en 1967, su legado no ha hecho más que expandirse. Cantantes extranjeros de diversos géneros han grabado sus canciones; y centros de estudio, museos y libros mantienen activo hasta hoy el análisis de su obra inconmesurable, a la vez tradicional y pionera, vanguardista y popular. En 2017, tanto la institucionalidad chilena como el pueblo se volcaron a las calles para celebrar el centenario de su nacimiento, ocurrido el 4 de octubre de 1917 en la localidad ñublense de San Carlos. Y desde 2015, ese mismo 4 de octubre se celebra el Día de la Música Chilena.

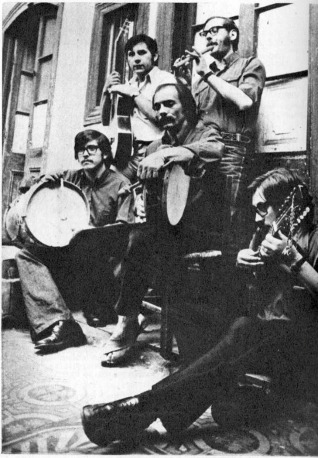

Uno de los conjuntos que más trabajó por la divulgación de la música altiplánica en el marco de la Nueva Canción Chilena fueron los Curacas. Nacidos como Los de la Peña para apoyar las presentaciones en vivo de Ángel Parra, el conjunto creció en una discografía propia de profundo valor para el conocimiento masivo de la raíz sonora nortina. El grueso de su repertorio lo constituían canciones tradicionales, además de versiones de autores como Violeta Parra. Desde el último disco de su primera formación, en 1977, el grupo ha tenido reuniones esporádicas con algunos integrantes fundadores, y vive una suerte de nueva etapa desde que en 2007 ordenaran una nueva agenda de presentaciones así como la grabación de un álbum.

Jorge Yánez es una figura importante de la música chilena, aunque su dedicación a ella la ha alternado con otros oficios y actividades. La relevancia de su repertorio tiene como piedra angular desde mediados de los años setenta el célebre vals chilote "El gorro de lana" pero su trabajo excede esa canción y es protagónico de varios momentos de la historia musical chilena. Ha tenido éxitos en radios y su imagen goza de un amplio reconocimiento público, debido a su trabajo como actor en cine y televisión. El trabajo musical de Yáñez ha combinado la raíz folclórica con la poesía popular y la reflexión política, y se cruza en diversas etapas con los de otros destacados creadores, como el conjunto Los Moros y Benedicto Piojo Salinas. Su oficio como compositor lo acerca a los géneros de la cueca, la tonada, el vals chilote, la paya y la décima.

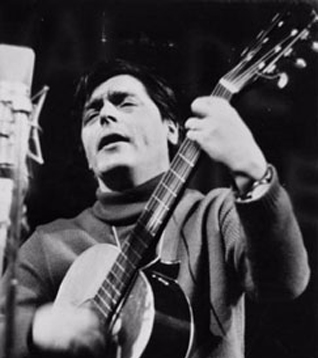

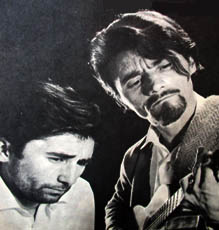

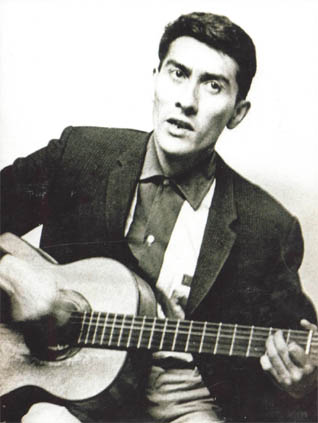

No sólo su asesinato, en septiembre de 1973, han hecho de Víctor Jara uno de los artistas más trascendentes de la música de nuestro país, sino que es su trabajo y su obra lo que definitivamente lo consagró como una de las más grandes figuras de la cultura chilena. Fue folclorista, director de teatro durante una década en la Universidad de Chile, parte del elenco de la Peña de los Parra entre 1966 y 1973, trabajó con los grupos Cuncumén, Quilapayún, Inti-Illimani, Los Cuaracas, Huamari y Cantamaranto, y compuso y cantó más de 150 canciones, varios clásicos de la canción universal, como "Te recuerdo Amanda", "El derecho de vivir en paz" o "Plegaria a un labrador". Conmovido por una época en la que despuntó una enorme efervescencia social, el cantor representó el sentimiento de búsqueda de dignidad para las clases sociales populares, como militante del Partido Comunista, y fue un entusiasta partidario del gobierno socialista de Salvador Allende. Su arte y sus aspiraciones fueron coherentes con su historia; la de un hijo de campesinos que llegó a avecindarse a un sector marginal de Santiago. Su nombre es hoy el de un artista universal.

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

Las sílabas iniciales de los nombres de sus primeros tres integrantes formaron el vocablo Huamarí, un conjunto que durante sus cuatro años de trabajo tuvo a otros miembros pero nunca dejó de estar atado al inicial impulso que, en octubre de 1967, motivó a un trío de aún liceanos a formar un conjunto, cautivados todos ellos por la música de raíz y compromiso social en los albores de la Nueva Canción Chilena. Pasaron por allí intérpretes que han seguido vinculados a la creación popoular, como Marcelo Castillo, Marcelo Coulon (Inti-Illimani) y Fernando Carrasco.

Cantante, músico, bailarín y autor, Héctor Pavez es uno de los principales artistas de la música popular que desde fines de los años ‘50 se nutrió de la raíz folclórica en Chile, junto con Víctor Jara, Patricio Manns y Rolando Alarcón. Tal como la mayoría de ellos, su trabajo fue marcado por la recopilación folclórica, la Nueva Canción Chilena, la canción social, el compromiso político y la persecución de la dictadura. Chiloé fue un eje primordial en la música de Héctor Pavez a partir de su participación en el conjunto Millaray entre 1958 y 1965; de esa raíz hizo recopilaciones como la cueca "La huillincana" y "El lobo chilote" y creaciones propias como "Para bailar sirilla". También es autor de la popular "Cueca de la CUT", una muestra de la conciencia política que iba a motivar su activa participación en el gobierno de Salvador Allende y, después del golpe de Estado, el destierro en el que murió en París en 1975.

Max Berrú es uno de los integrantes fundadores de Inti-Illimani, y el primer músico que en esa condición abandonó el conjunto. En 1997 razones derivadas de su vida personal (fundamentalmente, un nuevo matrimonio y una nueva hija), lo llevaron a renunciar, aunque su ligazón con la música y con el grupo nunca se cortaron. Desde entonces, editó dos discos y se presentó regularmente mostrando repertorio latinoamericano. Ecuatoriano de nacimiento, se quedó definitivamente a vivir en Chile, hasta que, afectado por un cáncer, falleció en Santiago en mayo de 2018 a los 74 años.

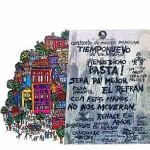

Un canto político comprometido y de inconfundible raíz latinoamericana distinguió la música de Tiemponuevo, sobre todo durante su etapa más activa, en la segunda mitad de los años sesenta. Canciones como "Hemos dicho basta" y "No nos moverán" le dieron a la Nueva Canción Chilena un ritmo y fuerza propios, con mensajes asociables al proyecto de la UP, y opuestos al tono a veces solemne del grueso de intérpretes de la época. Tiemponuevo siempre se definió como un conjunto de vocación popular, y en su música apareció muchas veces lo más bailable de la raíz latinoamericana. En 2016, luego de cinco décadas de trabajo, el grupo anunció su final. Planeó para ello un regreso a Chile para dos conciertos de despedida.

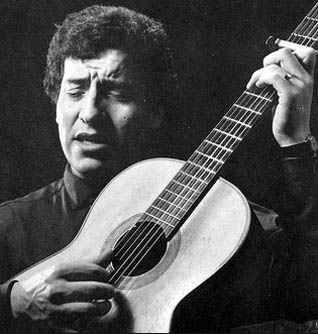

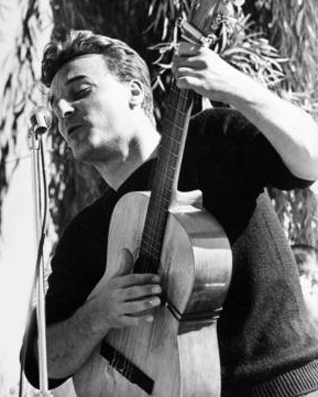

Patricio Manns es una figura fundamental de la música popular chilena. Su nombre está asociado al nacimiento de la cantautoría en Chile y fue clave en el desarrollo de movimientos como el Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Interpretadas por sí mismo o por otros músicos, en su larga historia como autor impuso piezas que pasaron a ser clásicos del cancionero popular, como "Arriba en la cordillera", "El cautivo de Til Til" y "La exiliada del sur". Manns desarrolló además una prolífica carrera como novelista, ensayista y poeta, y luego de vivir en Francia y Suiza su exilio y residir allí por casi 30 años regresó a Chile, donde continuó escribiendo canciones y libros. Murió en septiembre de 2021, a los 84 años, como uno de los nombres centrales para entender la música chilena.

Como un puente entre el primer rock de raíz folclórica desarrollado en Chile y la canción política asociable a la Nueva Canción puede verse, en retrospectiva, al grupo Amerindios. Pese a su férreo compromiso con el proyecto allendista y su activa participación con la solidaridad chilena en el exilio, el dúo de Julio Numhauser y Mario Salazar (ampliado en un período por Patricio Castillo) trabajó un sonido diferente al de la canción comprometida convencional, con influencias de rock y de jazz, y abierto a nuevos timbres y arreglos. Esta vocación por la mezcla terminó de consolidarse con las carreras solistas que ambos músicos continuaron en paralelo a partir de su separación, a fines de los años setenta. "Los colihues", "Juan Verdejo" y la atrevida "Cueca beat" son algunos de los títulos más memorables de un grupo muy significativo para la canción chilena de los años sesenta y setenta, pero en torno al cual persisten escasas pistas históricas y cuya discografía se ha convertido hoy, desgraciadamente, en material de coleccionistas.

Con una popularidad forjada desde los años '70, y con episodios masivos en los años '90, Illapu es un nombre mayor en la música chilena. Nacieron como un sexteto de música andina, pero con los años fueron ampliando su estilo musical, incorporando bajo eléctrico, batería y otros géneros de la música popular. Más de 50 años de vida, una veintena de músicos que han sido parte de sus filas, siete años de exilio y una preocupación consciente por las temáticas cotidianas y la política chilena son el sello del conjunto, que hasta hoy llena estadios en todo Chile y tiene varias canciones con el status de clásicos de la música popular chilena.

El canto, el guitarrón, la paya y la poesía popular son todos ingredientes de la tradición que se encuentran en Pedro Yáñez, uno de los más persistentes cultores del canto en Chile. Nacido en la ciudad sureña de Campanario, conoció desde esa cuna la raíz tradicional antes de llegar a Santiago, donde estuvo entre los fundadores de Inti-Illimani y del Dúo Coirón e inició su carrera entre movimientos tan principales como la Nueva Canción Chilena, el Canto Nuevo y el canto a lo poeta, del que ha sido uno de los mayores impulsores hasta hoy. Un nuevo hito en su camino fue el popular elenco de payadores que formó en 1980 junto a Santos Rubio, Jorge Yáñez y Benedicto Piojo Salinas, previo a su trabajo desarrollado desde entonces como abanderado de la paya en asociación con Eduardo Peralta y Cecilia Astorga, entre otros. En 1999 ganó el Premio Nacional de Música Presidente de la República.

Por su oficio musical, o por su pionera trayectoria audiovisual, Hugo Arévalo ha estado presente en varios momentos fundamentales de la historia musical chilena. Es uno de los primeros músicos en grabar el sonido del guitarrón chileno, fue parte de las intensas actividades de la peña de los Parra a fines de los años '60, fue lo más cercano a un "inventor" del género del videoclip en Chile, y luego, en el exilio, fue parte de los artistas que llamaron la atención en el mundo de la dictadura chilena. Fue un activo realizador audiovisual durante años, hasta su fallecimiento en mayo de 2024.