Música contemporánea

El concepto de música contemporánea se aplica a la música académica o docta creada después de 1945. Sus inicios se remontan a tres décadas antes cuando autores como Edgard Varese, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg plantearon cambios radicales sobre la armonía, la melodía y el ritmo. Es la época del expresionismo musical, la atonalidad, la dodecafonía y el neoclasicismo. A fines de la década de 1940, una nueva generación continúa con esos quiebres, dando origen a los cambios más rápidos y progresivos que conozca la historia de la música occidental. Se cuestionan entonces la naturaleza de la música, la notación, los actos de composición e interpretación y el lugar de la música en la sociedad. En los países europeos se prefiere el término "nueva música" y bajo su alero surgen corrientes como el serialismo integral, la música aleatoria, la música concreta, la música electroacústica y el minimalismo, las que son asimiladas de distinta manera en Chile por una generación de compositores a partir de la década de 1950.

Tenor lírico, director de coro y orquesta, académico y educador, Víctor Alarcón Díaz es reconocido como el último gran eslabón en la cadena de la tradición de la música coral en Chile. Formador de diversas agrupaciones, como el Coro de Estudiantes de la Universidad Católica en los años '80 o el Coro Bellas Artes en los '90, amplió su rango como formador al asumir la dirección del Coro Crecer Cantando en 1992, programa que al alero del Teatro Municipal de Santiago lo llevó a recorrer el país instruyendo profesores. Alarcón dirigió, además el elenco titular de ese programa y creó en la UC el ensamble vocal e instrumental Concerto Vocale, con el que incursionó en un amplio y arriesgado rango del repertorio docto, desde la música antigua y barroca hasta la música contemporánea. Su trágica muerte, debido a un accidente en 2018, dejó tempranamente al país sin otra de sus mayores figuras musicales.

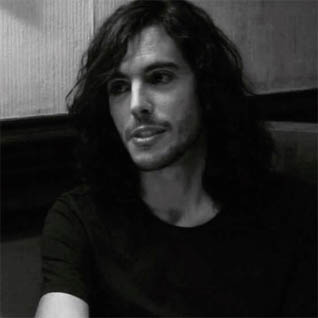

Daniel Osorio es parte de la generación de compositores surgida en la década de 1990 desde la Universidad de Chile, como alumno de Pablo Aranda, y consolidada en la primera parte del nuevo siglo, ya como activo creador e investigador. Un segundo tramo de su trayectoria musical tuvo lugar en Alemania, donde se instaló para estudiar en 2005. Si bien su catálogo expone una serie partituras para instrumentos, Osorio fue derivando progresivamente hacia la electroacústica, que había estudiado a su vez con Edgardo Cantón. Así se situó en un campo intermedio de la electrónica mixta, escribiendo material para electrónica y diversos instrumentos, de modo que su nombre también se sumó a aquella generación que reimpulsó la electroacústica en Chile.

Conocido inicialmente como bajista eléctrico en agrupaciones de rock avant-garde como MediaBanda (2000) y Yonhosago (2001), Santiago Astaburuaga ha sido un creador múltiple en diversos círculos de la música experimental, desde la improvisación libre a la composición contemporánea. Formado en el Instituto de Música de la Universidad Católica, tempranamente se vinculó a proyectos de investigación del sonido y métodos no regulares de narración. Además ha participado en distintas magnitudes con proyectos como Akinetón Retard, Tárabust y Klaine Trío. En 2017 publicó con la plataforma ala1RECS piezas camerísticas para solistas y ensambles, considerando músicos de su entorno y generación, como Edén Carrasco, Benjamín Vergara, Diego Aguirre, Matías Mardones, Marcelo Maira o Nicolás Carrasco Díaz.

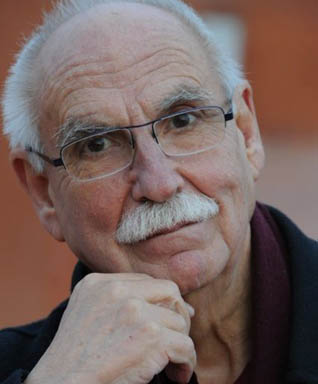

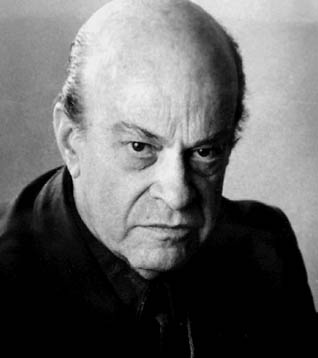

Gustavo Becerra-Schmidt, el compositor el más joven en recibir el Premio Nacional de Arte, en 1971, fue una de las figuras vitales en la renovación de la creación y la formación musical. Abordó todos los tipos de música, incluyendo óperas, sinfonías, oratorios, música electroacústica y colaboraciones con agrupaciones de la órbita popular como Quilapayún. Su figura y su obra representa un punto de inflexión en la historia de la composición académica moderna.

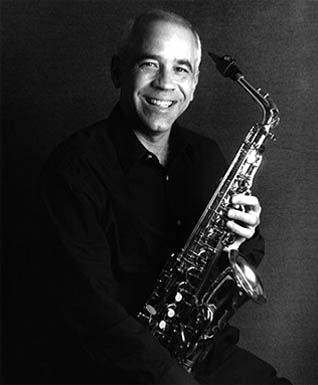

Por más de 20 años, cuando su maestro en la percusión docta y precursor del vibráfono dentro de la música popular Guillermo Rifo se retiró del circuito para componer, Carlos Vera apareció en el medio como el exclusivo vibrafonista activo del jazz chileno. Son las mismas dos décadas que lo tuvieron como lugarteniente del saxofonista alto Patricio Ramírez al interior del grupo Nexus, y que en definitiva le dieron la categoría a Vera como un músico de gran swing y capaz de ejercer liderazgo en otros ensambles afines.

Saxofonista tenor y alto, compositor e improvisador, Cristóbal Castillo Lackington (no confundir con el saxofonista Cristóbal Castillo Benítez) se formó como músico en el espacio académico de la Universidad de Chile, siendo discípulo del maestro Miguel Villafruela, quien instauró el estudio del saxofón clásico en Chile. De hecho Castillo integró su reconocido cuarteto de saxofones como altoísta entre 2017 y 2022, junto a otros saxofonistas clásicos, como Alejandro Rivas y Karem Ruiz. Pero en el recorrido del oficio también adquirió instrucción en el campo del saxofón jazzístico, integrando, por ejemplo, la Big Guns, orquesta del estadounidense Carl Hammond, además de sumar muchas horas de vuelo en agrupaciones de música popular, como la Metropolitan Salsa Orchestra. Allí actuó como baritonista y grabó el disco Primer asalto (2015). En esa bivalencia entre lo docto y lo popular dio un paso más hacia 2024, cuando inició estudios particulares en Nueva York junto al saxofonista Bob Mover, y el trabajo desarrollado en la improvisación a la par de la composición, con las micropiezas que se encuentran en su primer disco. En el EP Música para 20 sonetos, realizó intervenciones libres sobre lectura de poesía del chileno Andrei Taiba Saca.

Compositor y arreglador, alumno de músicos fundamentales en la academia en los tiempos de la Nueva Canción Chilena como Sergio Ortega y Luis Advis en la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, Jaime Soto León canalizó por esa vía su creatividad. En 1974 formó el conjunto de cámara Barroco Andino, ensamble continuista de esa estética, una vez instalada la dictadura. Como autor, escribió obras como "Oratorio de los trabajadores" (1971, para solistas y conjunto instrumental andino), "Misandina" (1980, para solistas, coro mixto y conjunto instrumental andino), que fue presentada ante los reyes de España en 1990. Otras piezas de su catálogo son "Memorial de Isla Negra" (1986, para solistas, coro y conjunto instrumental andino), "Federico hermano" (1988, para narradores y grupo instrumental, con textos de Federico García Lorca) y la cantata "Recados de Gabriela Mistral" (1996, para narradora, solista, coro de niños y el propio Barroco Andino, agrupación con la que Soto León alcanzó 50 años de trabajo). Falleció en agosto de 2024.

Percusionista clásica formada en la Universidad de Chile y con estudios posteriores en Estados Unidos, Brasil y Argentina, Simone Caiafa ha sido una intérprete y proyectora en la música contemporánea chilena, además de educadora y formadora de nuevas audiencias para la música actual. En esos planos distintos estrenó cuantiosas partituras del siglo XXI, comisionando a compositores obras para percusiones en diversos formatos. Caiafa realizó registros fonográficos de este tipo de material en discos como Rutas, música para percusión (2023) y como pedagoga desarrolló su Método inicial para ensambles de percusión, inspirado en ritmos de Chile.

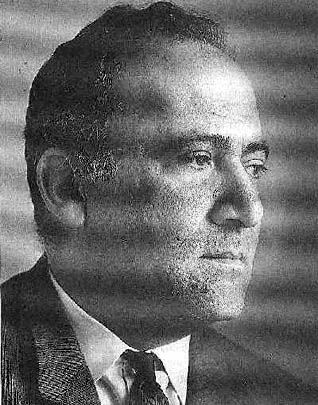

Los hitos contemporáneos se recuerdan muchas veces a través de las canciones que acompañaron a sus protagonistas. En Chile, la llegada al poder de la Unidad Popular, en 1970, tuvo dos grandes himnos, reconocibles popularmente hasta hoy, y no sólo en nuestro país. "Venceremos" y "El pueblo unido jamás será vencido" son las dos creaciones más famosas de Sergio Ortega, un músico nortino que califica entre los grandes nombres de la música chilena del siglo XX, y que también se ocupó en obras para el mundo docto, teatral y cinematográfico. Se asoció, además, en proyectos creativos con los más grandes nombres de la Nueva Canción Chilena, como los conjuntos Quilapayún e Inti-Illimani.

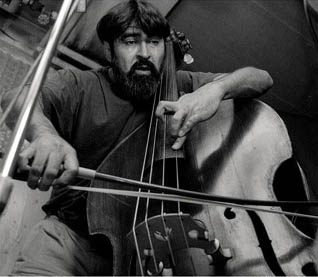

El norte profundo está presente en la música y la poética de Enrique Díaz, contrabajista, compositor, improvisador y experimentador cuya historia musical tuvo intensos capítulos en el Chile de la dictadura y en Alemania, país donde llegó para estudiar en 1987 y donde permaneció hasta 2006. Ese año regresó a su país para convertirse en académico de la Universidad de La Serena. Creativamente, Díaz ha realizado trabajos en frentes diversos, desde la música clásica y contemporánea hasta el jazz moderno, la fusión, la música étnica y la improvisación libre.

Creada y dirigida en la Universidad Católica de Valparaíso por el compositor y académico Félix Cárdenas, la Orquesta Andina vino a observar la música del cordón americano de la cordillera de los Andes que cruza el continente de norte a sur. Es un proyecto de expansión de las músicas de las raíces con la mirada del siglo XXI, a través de transcripciones de músicas originarias, adaptaciones de piezas de autores de la Nueva Canción Chilena y creaciones dedicadas especialmente a esta agrupación por los nuevos compositores doctos. En ese sentido, representa un ejemplo de la evolución de una propuesta de cruces iniciada en los años '60 por dos compositores clave: Luis Advis y Sergio Ortega.

Su enigmática figura será siempre un misterio sin resolver del todo. José Vicente Asuar es uno de los creadores fundamentales en el campo de la música electroacústica en Chile y en Latinoamérica, reconocido ampliamente en Europa. De su obra referencial, "Variaciones espectrales" (1959), los investigadores han señalado que se trata de primera creada ciento por ciento a través de dispositivos electrónicos. Pero eso no es todo. El temprano espacio de discusión e investigación del que fue protagonista en 1958 en la Universidad Católica, y sobre todo la construcción del famoso Comdasuar (1978), el primer computador diseñado de manera independiente para la creación de música, lo definieron en distintos sentidos como un pionero absoluto. Su muerte a los 83 años en 2017, vino a poner punto final a una era de creación.

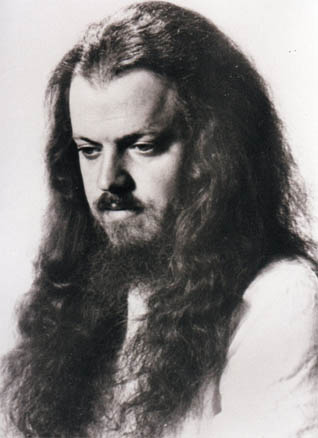

Figura señera en la generación de compositores de la década de 1960, Gabriel Brnčić Isaza (ortográficamente escrito de esta manera) es el autor chileno más prolífico en el campo de la música electroacústica. Exiliado en Barcelona desde 1975, ha dejado una huella en España como creador y como educador. Se le considera un "compositor bisagra" dentro del panorama electroacústico de ese país, siempre ligado a las vanguardias, a través de contribuciones en el desarrollo de un lenguaje musical. Este trasciende los formatos instrumental o electroacustico, e integran ambos mundos mediante un método de composición unificado. A Brncic se le sitúa entonces como otro referente en la historia de la electroacústica, el hombre que sucedió a compositores fundadores como Juan Amenábar y José Vicente Asuar.

Como miembro del cuarteto experimental Dolores Fiuler, Juan Pablo Rozas se aventuró tempranamente sobre la música de improvisación, libre y estructurada, más allá de su calidad de compositor docto formado en el Instituto de Música de la Universidad Católica con las figuras de los italianos Luigi Nono y Luciano Berio muy presentes. Justamente ante la enormidad de una institución de esta naturaleza, Rozas y sus compañeros en Dolores Fiuler reaccionaron con propuestas sonoras libres e insolentes, como una forma de crear “canciones de protesta”.

Un enfoque percusivo que se mueve entre la tradición del jazz mainstream y la experimentación avant-garde grafican el trabajo de este baterista, aunque no es lo único que lo representa. Matías Mardones es además compositor de una música contemporánea libre, que ha llevado en paralelo a su trayectoria como músico de la escena jazzística, a la que se incorporó definitvamente a mediados de los años 2000 como colaborador de los hermanos Diego y Hugo Manuschevich y su elenco de músicos del colectivo Núcleo de Resistencia Estética.

Compositor académico formado en la tradición de música clásica-contemporánea, Andrés Quezada también es baterista, fundador del sello Narval (Ensamble Escondido, Francisco Riffo, Uzumakivala, Gachapón), y creador, director, compositor y eje de Narval Orquesta, ensamble asociado directamente con dicha editorial. Desde la batería ideó este ensamble de librepensamiento musical que tuvo la particularidad de atravesar los territorios muy diversos sin situarse en ninguno en particular: la música de cámara, la música experimental, el jazz avant-garde e incluso el indie pop.

Juan Amenábar es uno de los mayores compositores modernos de la historia, pilar en el desarrollo de la música electroacústica que tuvo lugar en los años '50. Desde su condición de ingeniero civil también fue precursor de los laboratorios de investigación ideados para la música a través de dispositivos electrónicos. Prueba de ello es el Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte (Gema), creado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en 1991. Si bien fue autor de piezas vocales e instrumentales para solistas y conjuntos, es considerado uno de los impulsores de la electroacústica en nuestro país y en Sudamérica —junto a los compositores León Schidlowsky y José Vicente Asuar— con su fundamental obra "Los peces" (1957).

El universo de la música vinculada a la meditación, así como los géneros de la electroacústica y la new-age, tienen en Chile a Joakín Bello como un nombre ineludible. Su alta prolificidad en grabaciones y composiciones es una de las características de su trayectoria, que lo ha ocupado simultáneamente como compositor, poeta, escritor, investigador en terreno, profesor, intérprete de violín (también tiple, viola, piano y otros) y luthier (es su invento el bellectra, derivación del violín eléctrico). Su extensa obra incluye canciones, ballets, musicalización de poesía y otros diversos formatos instrumentales. Su disco Detrás del arcoíris (1987) fue un hito de divulgación internacional, por su fusión de música con sonidos de aves, mamíferos, agua y viento. Bello es un músico de citas internacionales frecuentes, que se ha presentado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Universal Amphitheatre de Los Angeles, el Teatro Nacional Heitor Villa-Lobos, de Brasilia y festivales de los cinco continentes.

Premio Nacional de Arte en 1996, el compositor y pianista Carlos Botto obtuvo diversas distinciones en los festivales de música chilena, y dedicó de paso una parte importante de su vida a la enseñanza, teniendo entre sus alumnos al concertista Alfredo Perl.