Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

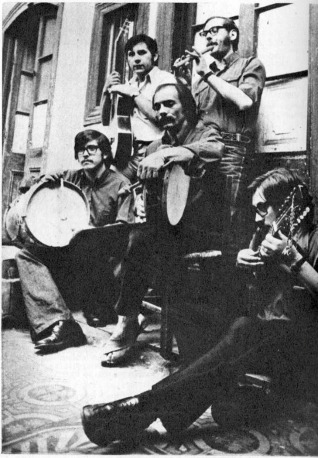

Uno de los conjuntos que más trabajó por la divulgación de la música altiplánica en el marco de la Nueva Canción Chilena fueron los Curacas. Nacidos como Los de la Peña para apoyar las presentaciones en vivo de Ángel Parra, el conjunto creció en una discografía propia de profundo valor para el conocimiento masivo de la raíz sonora nortina. El grueso de su repertorio lo constituían canciones tradicionales, además de versiones de autores como Violeta Parra. Desde el último disco de su primera formación, en 1977, el grupo ha tenido reuniones esporádicas con algunos integrantes fundadores, y vive una suerte de nueva etapa desde que en 2007 ordenaran una nueva agenda de presentaciones así como la grabación de un álbum.

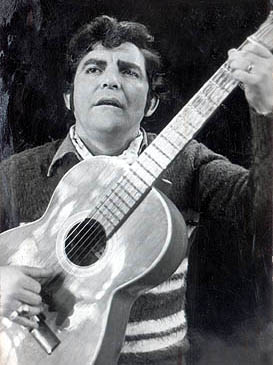

El cantor y folclorista Carlos Medel, más conocido como el Negro Medel, es uno de los más perseverantes cultores de la música tradicional chilena, con una carrera iniciada a comienzos de los años '50, unida al fundamental conjunto de proyección folclórica Millaray y sostenida como solista entre 1963 y su muerte, ocurrida en 2007, meses después de haber obtenido el Premio a la Música Presidente de la República de Chile. Hijo de madre cantora y también del paisaje de la zona central que lo vio nacer, el Negro Medel hizo de su guitarra, su pantalón arremangado y sus ojotas del atuendo campesino una extensión del mismo carácter auténtico con que se dedicó durante cinco décadas a recopilar y difundir la música tradicional chilena.

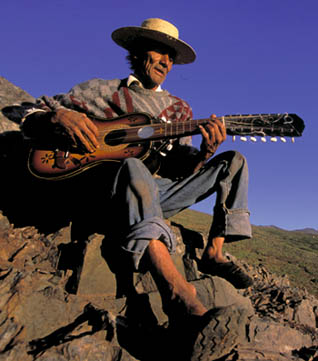

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Cantante y payador, Avelino Muñoz, llamado «el Melo», forma parte del grupo Los Mentaos y es uno de los nombres de la paya activos en la comuna capitalina de Puente Alto. Nació en 1951 en Paine, en la metropolitana provincia del Maipo, pero su ciudadanía es puentealtina desde que en 1954 su familia llegó a la Población Seguro, situada en el fundo San Gerónimo de esa ciudad, y en 1980 se trasladó a Casas Viejas.

La variada fauna de los payadores chilenos cuenta con un puma en Teno, un chincol en Rauco, un toro en Collipulli y un lobo blanco en Lonquimay, pero, a juzgar por el nombre, el más cantor de toda la nomenclatura es Sergio Cáceres Quezada, El Canario de Requínoa. Hijo de esta comuna situada en la provincia de Cachapoal, en la Sexta Región, Cáceres es poeta popular, payador y "juglar por excelencia", como lo define el poeta César Castillo Bozo en su "Lira popular rancagüina" publicada en 1999.

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

Por edad y por la experiencia de las visitas que mantuvo a la casa de calle Alcalde Alberto Jenschke de la comuna de La Reina, Claudia Belén Mena Cáceres, también conocida como Belencha, se convirtió en la última de las últimas discípulas de la maestra Margot Loyola. La joven de 20 años tomó de esta madre de la investigación y la proyección folclórica, una serie de tonadas, danzas y cantos tradicionales que luego utilizaría para iniciar su camino solitario como cultora, que la llevó a debutar en el disco Quisiera ser palomita (2017).

Felipe Alarcón tomó el nombre musical de Traspuesto, y en ocasiones Felipe Traspuesto, como una manera de representar una cualidad que proviene, subsiste y prospera desde los campos chilenos, donde la guitarra es "traspuesta": utiliza afinaciones no regulares de la música europea sino que se altera de manera múltiple para acomodarse a las voces de los cantores. Su propuesta atraviesa ese folclor profundo pero lo redirecciona desde una creación contemporánea a partir del rock, la experimentación y la sicodelia.

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).

Gabriela Pizarro es una de las tres investigadoras esenciales del folclor chileno, junto a Violeta Parra y Margot Loyola. Como ellas, conjugó las principales disciplinas de ese quehacer, entre la investigación, la creación, la difusión y la enseñanza. Sus huellas quedan en la trayectoria del conjunto Millaray, que ella fundó en 1958, en la exploración sin precedentes que emprendió por la música de Chiloé, en los discos que grabó con el grupo o como solista y en su vocación por la docencia, como profesora y directora de conjuntos. Durante el esplendor de la proyección folclórica de los '50 y '60, pero también bajo la más dura resistencia a la dictadura, Gabriela Pizarro se dedicó con el mismo carácter al arte popular que contribuyó a descubrir y a enseñar. Desde 2024, el gran auditorio del Chimkowe de Peñalolén, donde ella habitó largamente, lleva su nombre.

Amanda y Elsa Acuña fueron conocidas popular y ampliamente como Las Caracolito, un dúo de cantoras campesinas que se forjó en casamientos, rodeos, velorios o trillas, pero tal como ocurrió con muchas de estas cultoras desde fines del siglo XIX, sus escenarios se fueron extendiendo a las ciudades. Así fue como, tras su llegada a Santiago en 1935, fueron reclutadas por la industria discográfica, y hasta hoy existen fonogramas, grabaciones y títulos disponibles de Las Hermanas Acuña o Las Caracolito. En la historia discográfica chilena, Las Caracolito representan uno de los más genuinos patrimonios de esta centenaria tradición del folclor chileno.

Cantora, compositora, recopiladora e investigadora, además de incursionar en la actuación, Patricia Díaz Vilches tiene presencia en los circuitos del folclor, la música de raíz y la música popular de la era radiofónica. Es parte de una generación donde también aparecen los nombres de Andrea Andreu, Belencha Mena, Romina Núñez, Miguel Molina, Mauricio Vega, Huaso Castillo y otros jóvenes de su tiempo que se vincularon a los últimos grandes maestros del folclor. En su caso como discípula de Margot Loyola, a lo largo de los cuatro años finales de vida. Integrante de conjuntos como El Parcito y De Patienquincha, que la catapultó al estatus de voz solista, tomó posición como nombre propio en 2023, con el álbum El viaje y con su nombre musical definitivo: Pati Díaz.

Con el nombre de un pueblo tarapaqueño, Huara es referencia de trabajo en la música andina forjada en Chile, caracterizada en su caso por exploraciones de alto rigor y atrevida exploración a través de la fusión instrumental latinoamericana. Relevantes músicos han sido parte de su historia, y su marca de influencia ha sido reconocida por conjuntos tan populares como Illapu.

Parte de una tercera generación de cantores chilenos luego de Arnoldo Madariaga Encina (n. 1938) y Arnoldo Madariaga López (n. 1965), Máximo Retamales es el más joven de esa familia nacida en la localidad campesina de Casablanca, en la provincia de Valparaíso, y dedicada a la poesía popular. Cantor a lo humano y lo divino y también payador, ha actuado desde 1999 en encuentros de paya en Coronel (provincia de Concepción), el puerto de San Antonio, Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua) y la propia Casablanca (desde 1994), y ha participado en vigilias, novenas y cantos de angelito, todas expresiones de la poesía popular religiosa. Desde 1992, cuando tenía doce años, es cantor permanente de las vigilias de canto a lo divino del Templo Votivo de Maipú, y a los veinte años participó junto a sus mayores de la familia en el disco Décimas a María (2001).

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador, Arnoldo Madariaga López tenía 13 años cuando fue uno de los fundadores de las vigilias de canto a lo divino iniciadas en los años 70 en el capitalino Templo Votivo de Maipú. Era un destino familiar: Madariaga es la segunda generación dedicada al canto después de su padre, Arnoldo Madariaga Encina (n. 1938), con quien además ha compartido la mayor parte de su trabajo en la poesía popular religiosa y también en la paya. Su hija, Emma, ha completado tres generaciones en el oficio, que a la familia le valió en 2017 el reconocimiento gubernamental como Tesoro Humano Vivo.

Aysenina de nacimiento pero maulina por adopción, Perla Oñatt es reconocida como cantora de rodeos de Colbún, activa en medialunas, ferias costumbristas. vendimias, trillas a yegua suelta y competiciones de cueca, espacios donde no solo exhibe su canto sino que ha realizado un gesto de rescate del patrimonio musical campesino, sosteniendo en el presente la tradición de la cantora del pasado. En una misma ruta establecida por figuras y sus referentes Mirtha Iturra y Carmencita Valdés, ella es parte de una abundante comunidad de cultoras de la música corralera que han llevado ese repertorio de tonadas, cuecas, valses y habaneras al disco. Perla Oñatt integró el dúo campesino Las Chileneras, con guitarra y arpa, a la vieja usanza de las hermanas cantoras que animaban festividades. Sus primeros álbumes son Sentir y tradición (2016) y Tierra linda (2021), cuyos repertorios hablan de la vida y las tradiciones en los campos maulinos, e historias de huasos y jinetes.

Mónica Fernández Ponce es cantora de rodeo, intérprete de arpa y guitarra, iniciada como niña en Los Ángeles al interior del conjunto folclórico Alma Cuequera. A los 17 años ya figuraba actuando en medialunas de la zona del Biobío, en el dúo Voces Morenas que formaba con Ana María Torres. Tras la disolución del elenco, Mónica Fernández continuó como cantora con arpa en solitario, acompañada de músicos de apoyo como el guitarrista Luis Silva, y siempre con la figura decisiva de Mirtha Iturra como nombre clave en la historia reciente. Su primera presentación tuvo lugar en 2007 en la medialuna de San Lorenzo, pero ella ha seguido en distintos encuentros, como los rodeos de Coyhaique y Valdivia junto con la linariense Carmencita Valdés. Ha participado en encuentros Abril Cuecas Mil y ha integrado otros conjuntos folclóricos de su zona, como Anturayén y Compases Corraleros, junto al arpista sureño Claudio Zenteno. Técnico en enfermería y profesora de música, su primer disco de música corralera es Otra cosa es con cantora (2018).