Folclor

Entendido en contextos locales, folclor proviene del concepto anglosajón impuesto a un fenómeno de música vernácula. El vocablo folklore (donde folk es pueblo y lore, su sabiduría popular) tiene un sentido purista: designa al sujeto original de la tradición, previo a toda interferencia urbana. Por esta condición previa a la industria, los cultores genuinos que grabaron discos en Chile son escasos y corresponden en exclusiva a cantoras campesinas de rodeo, como las incluidas en el disco Aires tradicionales y folklóricos de Chile (1944) editado por la Universidad de Chile. La industria musical empleó este término para designar, por sentido común y por desconocimiento de los cultores originarios, lo que desde un punto de vista urbano ha sido considerado "folclor": figuras de la música típica urbana o recopiladoras. Pero según la nomenclatura son definiciones distintas: los sujetos que investigan el folclor con criterio académico son los "folcloristas"; los cultores naturales son llamados "folclóricos".

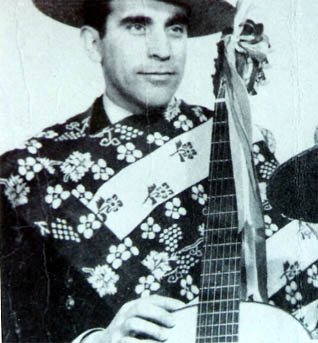

Los Perlas constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor. Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva (“el Flaco”) y el acordeón de Óscar Olivares (“el Chico”). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro 92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", “Chicha de Curacaví” (compuesta 20 años antes) y “El guatón Loyola” fueron conocidas en buena parte gracias a ellos. La muerte de Silva en 1987 cerró los 31 años de vida de Los Perlas.

Uno de los conjuntos más importantes en la historia de la cumbia ubica a un músico chileno como pieza fundamental de su engranaje, y es justo destacar a Sergio Solar por su indesmentible aporte al desarrollo de ese género, pero también por su excepcional lista de colaboraciones y nutrida trayectoria como arreglador, compositor y guitarrista de sesión en Chile y en el extranjero. Como director del grupo Los Wawancó, en Buenos Aires, Solar llevó por primera vez a espacios masivos ritmos folclóricos relegados hasta entonces a la costa tropical de Colombia, y con esos discos batió récords de venta y consiguió la atención de una audiencia internacional. Pero su biografía también anota grabaciones y encargos de arreglos para gente como los chilenos Antonio Prieto, Arturo Gatica y Rosamel Araya; y figuras internacionales como Raphael, Sergio y Estíbaliz, Los Andariegos, Les Luthiers y Alfredo Zitarrosa. Radicado en sus últimos años en Quilpué, su historia es la de un nómade de conquistas asombrosas y talento generoso, que hasta el final de sus días no dejó de ocuparse en encargos para músicos nacionales.

La música de raíz latinoamericana es la vocación sobre la que Elizabeth Morris ha construido una elaborada carrera como autora, compositora, instrumentista y cantante. Tras iniciarse en colaboraciones diversas con otros músicos chilenos durante los años 90, en el nuevo siglo ha consolidado un importante trabajo con nombre propio. Canciones suyas como "Décimas" y "Darte luz" han sido grabadas por el músico argentino Pedro Aznar y la cantante peruana Eva Ayllón entre otros intérpretes, ha actuado en Argentina, Colombia, Canadá, EE.UU. e Italia y ha ganado dos veces la competencia folclórica del Festival de Viña, con "Canción de agua y viento" en 2006 y con "La mejicana" en 2015.

Quilapayún es la expresión más comprometida y política de la música en Chile, y al mismo tiempo un poderoso proyecto artístico. El grupo fue el mayor emblema de la Nueva Canción Chilena, el más identificado con el gobierno de la Unidad Popular, y su repertorio fue el que mejor representó, antes y después del Golpe Militar de 1973, a la izquierda política del país y de otras partes del mundo. En 1973, nombrados "embajadores culturales" por Salvador Allende, estaban en París el 11 de septiembre y allí comenzó su exilio. Los años siguientes tuvieron una intensa actividad de solidaridad con Chile y un proceso de renovación artística. El fin de la dictadura en 1988 significó la salida de algunos integrantes y un período de menor actividad. Tras algunas crisis, y la existencia de dos grupos que reclamaban el nombre Quilapayún, hoy continúan su historia, con músicos en Chile y Francia, y consagrados como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música popular chilena.

Cantor y poeta popular, Roberto Arcadio Lagos Molina, Laguitos, suma a esas disciplinas del canto popular el oficio de guitarrero con el que ha acompañado a cantores como César Castillo, Bigote Villalobos y Moisés Chaparro en paralelo a su propio recorrido musical, iniciado en los años 90. Cantante y compositor, es autor de canciones como "La mesa del campo", "El cuento del abuelo" y "La piedra del camino", y aparece en discos colectivos como Vamos verseando la vida (2002) y Poetas populares de Chile y Perú (2000). Además, ha tocado guitarra en discos de diversos compañeros: El Tranca y los güenos versos (1994), de César Castillo, Entre versos y guitarras (1995), de Guillermo Bigote Villalobos; Codegua; historias y rimas (1996), de Moisés Chaparro, y Viene cantando el Manguera (2002), de Jorge Céspedes, el Manguera.

Autora de canciones corraleras e intérprete de repertorios tradicionales, típicos e incluso neofolclóricos, Fernanda Dedes Martínez ha tenido una historia en el canto de rodeos al punto que también ha sido criadora de caballos. Nacida en Linares y criada en la localidad rural de Las Obras, comenzó a cantar y tocar la guitarra espontáneamente en el colegio. A los 17 años se inició en el ambiente de la música corralera y ya como nombre propio comenzó a cantar repertorios de tonadas como Fernanda Martínez. Como cantora de rodeos, Mirtha Iturra ha sido especialmente referencial para ella, y de hecho su canto conserva aspectos de cierta depuración presente más en la música típica que en la música campesina. Ha actuado en distintos encuentros centrinos de este tipo, incluido una larga participación en la Medialuna Monumental de Rancagua, donde fue subiendo su estatus como cantora en esos programas. También profesora de folclor en escuelas, algunos de sus discos con canto, guitarra y arpa son Al galope y sin apuro, Así es como te quiero yo y Para mi Chile lindo.

En la historia de la música típica chilena, Los Cuatro Hermanos Silva están entre los intérpretes que en los años '40 renovaron ese repertorio con la actuación de mujeres en el rol de cantantes y figuras escénicas, y es el conjunto que con más persistencia ha exportado su música a nivel internacional, extendida desde el repertorio chileno al latinoamericano.

El conjunto Al Tres y al Cuatro toma la expresión chilenísima "andar al 3 y al 4", que significa "estar sin dinero", pero al mismo tiempo subraya el significado y la simbología del tiempo ternario que define en general a la música latinoamericana, en especial el vals y su diámica en el 3/4. En efecto, el cuarteto aborda estos repertorios criollos peruanos del vals, con la voz de la cantante afrochilena Erin Rutledge, que integró también la banda Newen Afrobeat. El grupo, sin embargo, ha desarrollado una propuesta de refresco de la música de raíz acercándola al pop y el soul. Así se ubicó también entre una comunidad de cultores del vals, el bolero, la tonada o la cueca desde nuevos ángulos, como el Dúo Pajarito o el elenco Catalina y Las Bordonas de Oro, con quienes Al Tres y al Cuatro grabaron la canción "Acuario", de su disco EP A la vista (2025).

Un músico que tocaba un macizo bajo eléctrico como si tratara de rasguear una guitarra a máxima intensidad y un baterista desplegado en rápidos e intrincados ritmos de cueca a punk mientras cantaba dulces melodías: ésa era la impresión sorprendente de cualquiera que asistiera al espectáculo de ver en vivo a Taller Dejao durante sus fugaces dos años de música. Formado por Daniel Riveros (voz y batería) y Javier Cruz (bajo), el dúo apareció entre el ya extendido circuito de rock independiente activo para 2004 con un nuevo modo de tocar: rock cruzado con compases folclóricos, melodías de innatas propiedades pop y letras alusivas a la naturaleza permitían a Taller Dejao hacer una tonada o un carnaval para bailar.

Si las expresiones más fuertemente arraigadas a la música popular chilena en los años de oro de la música típica fueron siempre la tonada y la cueca, también existió una tercera variante, creada por el compositor Fernando Lecaros. Tuvo gran éxito en los años '40 y a través de ella su nombre fue recordado históricamente: la "mapuchina". Una denominación genérica para referirse a un tipo de canción urbana con una directa temática mapuche, de giros melódicos y rítmicos que evocaban la música ancestral de esta cultura originaria. La más conocida fue "A motu yanei", dedicada a Ester Soré en 1940 e interpretada luego por la estrella mexicana Pedro Vargas en 1942 y por la estrella chilena en Europa Rosita Serrano en 1948. Aunque también hubo otras mapuchinas famosas de su catálogo, como "Mi tierra es mi fortuna", "Huelén" y "Nahuelbuta", y otras canciones de inspiración indígena: la canción-slow "¡Ayún-ayún!" y la canción-bolero "Mapuche soy".

Las medialunas de Chile y distintas fiestas huasas han sido espacios para el canto y un repertorio de tonadas y cuecas de la parralina Fátima Carreño Sepúlveda, una exponente que recoge la tradición del canto de rodeo y la música corralera, animando aquellas largas jornadas de campeonatos y festividades. Iniciada en los años '90 en una herencia de guitarra legada por su abuela paterna, Fátima Carreño participó en una serie de festivales en los que fue ganando premios y visibilidad. El primero de ellos como una escolar de doce años en su comuna de Parral, con la canción "Adiós corazón amante". Luego escaló en festivales provinciales en Colbún y regionales en Cauquenes, hasta que en 2009 se impuso como cantora folclórica en el famoso Festival del Camarón, de Ñiquén, con la tonada "China enamorada". Como educadora ha encabezado programas de canto, danza y guitarra folclórica así como integrar la Asociación Nacional de Cantoras. Como intérprete también secundó a la insigne cantora de rodeo Mirtha Iturra en sus apariciones en medialunas en el marco del Campeonato Nacional de Rodeo Chileno.

En 1994 Las del Puerto eran parte del conjunto folclórico de la Universidad Católica de Valparaíso, y eran un trío. Dos estudiantes de pedagogía en música, y la experimentada Ana Flores, que en los años 60 había sido parte del grupo Lonquimay. Dirigidas por Margot Loyola, entonces docente de esa Universidad, se distinguieron desde un comienzo por hacer folclor de todo Chile. En 1996 pasaron de ser Las Cantoras del Puerto a simplemente Las del Puerto, y desde entonces han pasado por distintos momentos de actividad, y han editado varios discos. Rigurosas en su trabajo musical, y recogiendo repertorio histórico del folclor, desde el 2009 son un cuarteto.

Inspirada en el folclor sureño y con la influencia directa de Violeta Parra y Víctor Jara, la cantautora angelina Pía Zapata se inició imitando a los voceadores del Mercado de Chillán. Su trabajo de autoría musical tomó elementos de ese folclor profundo y lluvioso y lo llevó a los espacios de la música moderna, sobre todo durante su vida musical que desarrolló luego en Valparaíso. Grabado con una banda de apoyo conocida como Pía Zapata, Tomate, Palta, su primer disco es Música de mimbre (2013), trabajo donde combina instrumentos como el tiple, el bombo chilote y el cajón peruano, con la guitarra eléctrica, bajo y batería.

Ligado desde siempre a la raíz tradicional chilena, el nombre del compositor y folclorista Richard Rojas ha estado presente desde los años de expansión de los primeros conjuntos de proyección folclórica, en la década de 1950, hasta su participación en certámenes como el histórico Festival de la Nueva Canción Chilena (1969) o la competencia folclórica del Festival de Viña (1981). Como parte de los grupos Lonquimay y Lonqui , que en rigor fueron extensiones de su trabajo personal, tiene varias huellas fundamentales en la canción chilena. "Linda la minga", "La resfalosa del pan" y "La chilenera" son tres canciones inmortales que dejó en el cancionero chileno.

La memoria de los poetas populares de Pirque no está completa sin el nombre de Joaquín Cantillana. Del testimonio de actuales cantores a lo poeta es posible reconstruir sus múltiples oficios de cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador, y fue además uno de los formadores del cantor pircano Santos Rubio.

Mil novecientos treinta y cinco marca el hito para Marcial Campos. Ese año cumplió los ocho y comenzó a tocar la guitarra criolla y a cantar cuecas. Primero fueron las de autor anónimo y luego las más de trescientas cuecas que llevaron su firma, además de otras tantas escritas por su hermano mayor, Eleodoro Campos. Juntos formaron uno de los dúos cuequeros más importantes y transversales en la historia de la música chilena: Los Hermanos Campos.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Los Cantores —también llamados Los Cantores de Arica— difunde las tradiciones culturales y musicales andinas, y aymaras en particular. Su nombre está tomado de los músicos solitarios que transmiten en forma oral y describen por medio de la música las costumbres de los pueblos andinos. El grupo usa instrumentos vernáculos como sicus, jacha sicus, sicuris, tarkas, pinquillos, quena, lakas, wankaras y bombos, y sus integrantes provienen de familias con fuerte raigambre andina (originarias de Codpa, Socoroma, Azapa, Huaviña, Copaquilla, Oruro y Arica). Los Cantores han actuado en el carnaval ariqueño Inti Ch’amampi ("Con la fuerza del sol"), en pueblos como Putre y ferias y programas de TV locales, donde han tocado como comparsa de tarkas junto a la agrupación Phusiri Marka y han coincidodo con Los Jaivas, Savia Andina y los grupos bolivianos Los Kjarkas y Kalamarka. Además han realizado talleres de música andina en entidades como la agrupación Huayna Marka de Socoroma, Caporales Reales Brillantes, Juventud Ariaka y Bailes Patronales Timalchaca.

Autora y cantante magallánica intuitiva, sensible y al mismo tiempo aguerrida, Tamara Águila Aravena ha elaborado una obra propia que reúne la creación poética, la pedagogía y las artes de la sanación. Primero radicada en la ciudad de Limache, en 2014 presentó el disco Ama encantos, un proyecto donde explora aspectos sobre lo femenino y lo matrístico. Las presentaciones de este trabajo se convirtieron en un montaje escénico que vinculí texto, danza, música y video, y fue planteado como un "despertar de la nueva energía femenina en la Tierra". Más adelante, instalada en la maulina Rari, continuaría con proyectos tanto de gestión cultural como de creación musical, reflejado en otro disco importante de su trayectoria como cantautora, Naves (2025).

«Andino urbano», como el título de uno de sus discos, es el encuentro que define a la agrupación Ayllu Pacha (cuyo nombre significa «hermandad de las tierras»). Nacida en la ciudad metropolitana de Talagante, cultivan la música andina urbana en una fusión con jazz, pop, rock y otros sonidos mestizos, al mezclar timbres ancestrales de zampoña o quena con instrumentos contemporáneos como saxo, piano y batería. Tras emerger como un taller en 1994, el grupo ha actuado sobre todo en festivales folclóricos, en algunos de los cuales han acumulado premios (como en el festival Faroles y Trapiches de 1998, con la canción "Mi bella luna de Alhué"; en el Festival de la Canción Indígena 2003, con "Ciudad antigua"; y el Festival de la Canción de Raíz Folclórica de Lonquén de 2002, con "Espíritu de carnaval").