Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

Los cruces territoriales de la percusión describen a Gustavo San Martín en tres frentes, a través de los cuales asume tradiciones rítmicas como baterista. Ha explorado la cueca urbana, las raíces de la cumbia y sus transformaciones y desde luego el jazz contemporáneo, género que lo situó finalmente como nombre propio y líder de quintetos con el disco En casa de árbol (2018). En ese campo su propuesta incursiona en los puntos de encuentro entre la improvisación jazzística natural y el amplio universo del folclor chileno.

Integrado por María Venegas e Inés Sotelo, este dúo de cantoras se inicia en el año 1945 en el ámbito de una activa escena musical propiciada por la importancia de las boites de la época, así como la radio y sus auditorios. Es así como su debut en la vida musical comenzó con cuatro presentaciones sucesivas en Radio del Pacífico, Radio Sudamericana, Quinta Carroza y Club de la Medianoche.

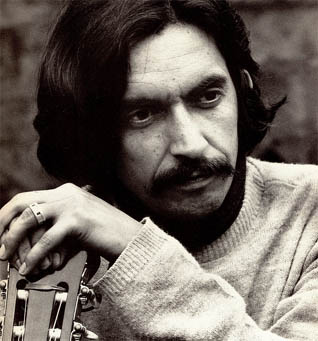

La muestra de su canto por el mundo, y el contacto con grandes figuras musicales marcaron la trayectoria y la vida de Ángel Parra (de nacimiento, Luis Ángel Cereceda Parra), uno de los cantores relevantes nacidos en Chile durante el siglo XX y figura de la Nueva Canción Chilena tanto por su creación como por la disposición que desde muy joven tuvo para alimentar ese movimiento con alianzas, iniciativas de trabajo y contenido. El entorno familiar en el que creció fue privilegiado para esa vocación, y ya en la adolescencia lo tenía presentándose junto a su hermana mayor (en el dúo Isabel y Ángel Parra) y su madre, Violeta Parra, en escenarios de Chile y el extranjero. Pero luego, por propios decisión y mérito, llegó a colaborar estrechamente con los más grandes nombres de la canción latinoamericana de su tiempo, como Atahualpa Yupanqui, Pablo Milanés y Víctor Jara. Décadas más tarde, Parra seguía interesado en buscar entre nombres jóvenes socios para sus ideas.

Humberto José Miguel González pasó a la inmortalidad como Pollito, uno de los representantes de la denominada bohemia tradicional porteña, que animó en Valparaíso desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. El piano fue su principal instrumento, con el que dominó un abanico sonoro que abarca desde el tango a la cueca, y el tradicional bar Cinzano fue el territorio donde su nombre quedó asociado para siempre a un patrimonio popular porteño, que se forjó en la cotidiana experiencia de la música en vivo antes que en la producción discográfica.

Cantor, guitarrista, pianista, actor de cine y teatro, comunicador radial y televisivo, participante de radioteatros, compositor y profesor de guitarra aparecen entre los oficios de prueba de Raúl Gardy como nombre importante de la música chilena.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

Es impreciso catalogar a Los Trukeros simplemente como un grupo de cueca. Por su carácter poético, su potente teatralidad, su aporte innovador y tradicional al mismo tiempo, y por ese indiscutible compromiso cultural y de identidad local, estos músicos están más cercanos al concepto de juglares modernos. O al menos al de "agrupación artística", como ellos mismos se definen. Compañeros de generación de Los Santiaguinos, Los Tricolores y Porfiados de La Cueca, poseen el sello más auténtico del nuevo movimiento cuequero iniciado en los años '90. Un sello inconfundible en el que aportan particularmente el histrionismo y la pasión de Rodrigo Miranda, la voz guachuchera de Pablo Guzmán y la teatralidad poética de Carmen López y Pavel Aguayo.

Conjunto folclórico formado oficialmente el 5 de Febrero 1955 por David León Libuy y Juan Olivares Ríos en la ciudad de Viña del Mar, aunque bautizados temporalmente con el nombre de Los Tempraneros. David León y Juan Olivares nacieron en el año 1938. David entonaba la segunda voz y ejecutaba el arpa, mientras que Juan era la primera voz y guitarra. Fueron principalmente buenos amigos desde la infancia, comenzando a tocar juntos desde los once años. Su historia se extendió hasta avanzados los años '90.