Cueca

Con siglos de historia, de viajes y transformaciones, la cueca es una tradición apasionante en la música de Chile. Ha sido llamada cueca, chilena, zamacueca, marinera y zamba; se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México y se ha discutido su cuna árabe, hispana, africana, chilena o peruana, según anota el estudioso Juan Uribe Echavarría. Por su origen en la fiesta morisca de la zambra se inclinan Pedro Humberto Allende y la dupla entre Samuel Claro y el cantor Fernando González Marabolí, quien sitúa su raíz en la tradición arábiga del canto a la rueda traído por los andaluces en la Conquista, y afirma que en la Independencia recibe el nombre de "chilena". Como tal llega en manos de la Escuadra Libertadora a Lima, donde a su vez es bautizada como zamacueca. José Zapiola y Eugenio Pereira Salas coinciden en referirla de regreso a Chile hacia 1824, y de vuelta en Perú hacia 1860 es llamada marinera a partir de la Guerra del Pacífico. Desde su origen centrino en Chile se extiende luego por variantes geográficas entre cueca nortina, campesina o chilota, y en los años '60 llega al disco como música típica y como "cueca brava", heredera de la chilena tradicional: la misma que una nueva generación descubrió a comienzos del nuevo siglo.

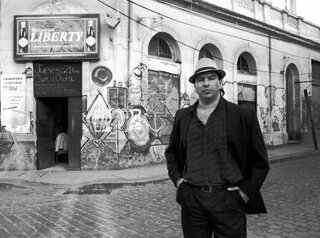

Cantor, percusionista y cultor de la cueca chilena pero también de valses criollos y boleros asociados a la bohemia porteña, René Torito Alfaro Parra integró agrupaciones como Los Chinganeros (2008), Los Corrigüela (2011) y sobre todo Los Trukeros (2007), con quienes se inició, llegó a grabar tres discos y a presentarse en el Festival del Huaso de Olmué de 2010. Por esa misma época comenzaron sus expediciones a Valparaíso, donde se fue instalando paulatinamente como músico en un proceso que él denominó "aporteñamiento". Torito Alfaro pertenece a la tercera generación de músicos de esa bohemia de Valparaíso, cuya práctica fue identificada y sistematizada en una investigación del Servicio del Patrimonio.

Un nombre capital en toda la música típica y de raíz folclórica chilena es el del Dúo Rey-Silva. Durante más de cincuenta años de actividad a partir de su inicio en 1935, Alberto Rey (1915-1991) y Sergio Silva (1917-2017) fueron figuras principales en géneros como la cueca y la tonada, además de trabajar con variedad de músicos señeros como Arturo Gatica, Esther Soré y Mario Catalán entre otros. El Dúo Rey-Silva figura en los inicios del cine musical chileno, fue parte de la bohemia más dorada de los años ‘40 a los ’60 y emprendieron giras por América Latina y EE.UU., además de ser la plataforma para el trabajo de Alberto Rey, solista en arpa y otra figura central de la música chilena.

Más que como conjunto, prefieren presentarse como un «colectivo». La palabra sugiere el trabajo de todas sus integrantes en igualdad de condiciones, sin jerarquías entre ellas y en permanente contacto con audiencias amplias, atentas al cultivo de la cueca urbana o centrina («aunque, ojalá, sin apellidos», prefieren).

Parte de una generación de elencos de cueca capitalina que reúne a La Gallera y Las Niñas, entre otros, Las Peñascazo se formaron en 2006 como un quinteto femenino de investigación de repertorios tradicionales y su consecuente puesta en escena. Tomó su nombre de una de las célebres picadas de Avenida Ecuador, en el barrio Estación Central, habitual ruta de paso del héroe de la cueca chilenera Hernán Núñez Oyarce.

El canto del campo, la poesía popular, la guitarra traspuesta y el sonido de la armónica conviven en la historia José Pablo Catalán Guajardo, en una transferencia sanguínea que proviene de los linajes encabezados por sus abuelos, el arriero Sergio Catalán Martínez y el cantor a lo poeta José Miguel Guajardo Rozas. De ellos tomó las sabidurías de la vida centrina, a la vez que la décima. Con sus discos Canto campesino (2013) y Porque sé de dónde vengo (2017) ha sido parte del florecimiento de una escena de cultores de principios de siglo que han mantenido vivos los legados a través de grabaciones.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

Anfitrión por naturaleza además de cantor, Benito Núñez Zárate es el dueño de casa en La Isla de la Fantasía, el elenco de cantores y músicos porteños que funciona desde los años '80 en su casa empinada en el cerro San Juan de Dios, en Valparaíso, y que ha dado al público tres discos grabados entre 2001 y 2009. Crecido bajo el influjo musical popular del puerto, Benito Núñez se presentó en lugares legendarios como el Nunca Se Supo y también actuó en Santiago a comienzos de los años '50, junto al guitarrista Humberto Campos y en la Radio del Pacífico. Figura aglutinadora de La Isla de la Fantasía, Benito Núñez ha grabado cuecas y valses en los discos del conjunto, entre ellos la sentida versión para el vals "El mirlo" que hay en el segundo disco del elenco, A cueca limpia (2007).

Segundo Efraín Navarro Úbeda nació en Chépica en el año 1918. Su nombre comenzó a aparecer desde hace ya muchas décadas en los créditos de muchas cuecas, pero a pesar de ser profusamente cantadas y grabadas por una gran variedad de conjuntos, , como “Lárgueme la manga” o “Pelearon por quince lucas”, es casi nula la información que se tiene de este autor nacional.

Más de medio siglo de historia musical chilena está asociado a la figura de Alberto Rey, arpista del célebre Dúo Rey-Silva y como solista. Luego de tocar con el temprano conjunto típico Los Guasos de Chincolco, en 1935 formó el Dúo Rey-Silva junto al guitarrista Sergio Silva, con quien emprendería una carrera de más cincuenta años ininterrumpidos. En paralelo desarrolló una cuantiosa discografía personal con arreglos de música folclórica para arpa, como también una frecuente colaboración en grabaciones de otros músicos. Uno de sus últimos trabajos fue la reedición del LP El huaso que yo conozco (1967), grabado por el Dúo Rey-Silva junto a Pedro Messone y reeditado en 2001, pero Alberto Rey murió antes de la publicación de disco, a los 85 años y después de 66 años de prolífica carrera.

Heredera de una tradición musical y familiar a la vez, María Esther Zamora es una de las hijas del folclorista Segundo Zamora, autor de las cuecas "Adiós Santiago querido" (1942), "Mándame a quitar la vida" (1948) y "El marinero" (1950), entre muchas otras, y como cantante popular y folclórica ha sido constante animadora de escenarios chilenos ligados al folclor. Intérprete de cuecas, tonadas, tangos, boleros, chachachás, valses y otros ritmos populares, es en dupla con el músico y cantor Pepe Fuentes que protagonizó por décadas una de las parejas más activas de la escena y alcanzó gran impacto en el medio con la Casa de la Cueca, espacio que ellos habitaron como residencia en avenida Matta y que ha sido centro de divulgación de folclor. Desde 1996 ambos acompañron además a Álvaro Henríquez, en instancias como el festival sambernardino "Abril, cuecas mil" y las anuales versiones de La Yein Fonda, y figuran de hecho en los discos La Yein Fonda (1996) y La Yein Fonda II (2001), grabados en vivo en esas fiestas dieciocheras.

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

La actriz Patricia Díaz Vilches y la pianista Claudia Belén Mena Cáceres formaron El Parcito, un dúo de repertorios tradicionales y folclóricos centrinos, que fueron parte de la oleada de conjuntos de cueca femenina que tuvieron intensa actividad a lo largo de la década de los 2000. Con el tiempo su trabajo se amplió a la interpretación de tonadas, valses, polkas y otros ritmos, luego de que ambas cultoras iniciaran un estudio directo con los folcloristas e investigadores Margot Loyola y Osvaldo Cádiz.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Cuando en diciembre de 1988 se estrenó en Santiago La Negra Ester se largaba no sólo uno de los fenómenos teatrales más significativos en la historia de las tablas en Chile, sino también se afirmaba la puesta en escena de música que llegaría a ser entrañable. En ese montaje del director Andrés Pérez para la narración en décimas de Roberto Parra, se desplegaba el trabajo de la compañía Gran Circo Teatro junto a la interpretación en vivo de un trío con nombre de gran ensamble: La Regia Orquesta era un conjunto comandado por Cuti Aste, y que en las primeras temporadas de la obra incluyó también a Álvaro Henríquez y al trompetista Jorge Lobos. El propio Roberto Parra acompañó la preparación de su trabajo musical, recorrido de folclor, jazz, bolero y tango bajo auténtica clave de jazz guachaca.

Aunque la cueca es para ellos motor y seña de identidad, Los Porfiados de la Cueca se ha diferenciado por una sonoridad también eléctrica y ruda, con canciones propias de opinión contingente. Por ejemplo, "El noticiero", una temprana cueca cuya letra variaba según la actualidad; "La deuda", que alude a la problemática de los profesores en Chile; y "Pilucheitor", inspirado en la masiva fotografía nudista de Spencer Tunick en el Parque Forestal, el mismo año en que el grupo comenzó a tocar.

Los cruces territoriales de la percusión describen a Gustavo San Martín en tres frentes, a través de los cuales asume tradiciones rítmicas como baterista. Ha explorado la cueca urbana, las raíces de la cumbia y sus transformaciones y desde luego el jazz contemporáneo, género que lo situó finalmente como nombre propio y líder de quintetos con el disco En casa de árbol (2018). En ese campo su propuesta incursiona en los puntos de encuentro entre la improvisación jazzística natural y el amplio universo del folclor chileno.

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

La formación tradicional del cuarteto de cueca capitalina está presente en Las Mononas, elenco femenino que se inició espontáneamente con tres estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Al poco andar, Daniela Martínez (pandero), Magdalena Espinoza (guitarra) y Natalia Cristina Soto (acordeón) sumaron a la contrabajista Bárbara Carrasco para dar sonido y estilo a Las Mononas. Su nombre proviene de La Monona, mulata limeña que llegó a Chile en 1829 y se convirtió en una insuperable bailarina de zamacueca. Una de sus primeras cuecas difundidas es “Vámonos pa’l Marabú”, en honor a la antigua cantina Marabú, ubicada en la comuna de Las Condes. En su primer recorrido musical de 2017 se presentaron con vestuarios inspirados por una de las arpilleras de Violeta Parra. Han compartido escenarios con otros elencos contemporáneos de cueca como Las Primas, Las Chinas Cholas, Las Pecadoras, Calila Lila, La Muchachada o De Patienquincha.

Humberto José Miguel González pasó a la inmortalidad como Pollito, uno de los representantes de la denominada bohemia tradicional porteña, que animó en Valparaíso desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. El piano fue su principal instrumento, con el que dominó un abanico sonoro que abarca desde el tango a la cueca, y el tradicional bar Cinzano fue el territorio donde su nombre quedó asociado para siempre a un patrimonio popular porteño, que se forjó en la cotidiana experiencia de la música en vivo antes que en la producción discográfica.

La Sur Poniente es un elenco cuequero formado por elementos de la Provincia de Talagante, cuya propuesta toma distintos aspectos y estilos de la cueca, integrando la raíz campesina, la bravura de la chilenera e incluso la cueca mediatizada, que alcanzó la industria fonográfica en los años '50, todo ello en busca de un sincretismo entre lo urbano y lo rural. La Sur Poniente debe su nombre a una zona popular y populosa de la ciudad de Santiago y la Región Metropolitana donde habita el chileno común: Lo Espejo, Lo Prado, Cerro Navia, Maipú, San Bernardo, junto con otras otras comunas en la periferia urbana como Buin, Calera de Tango, Paine y, desde luego, Talagante.