Canto y trova

Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.

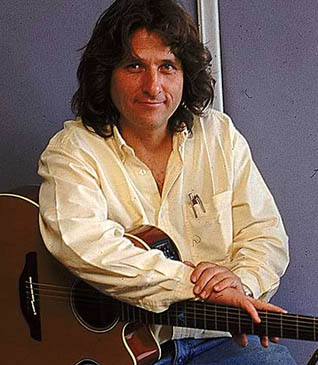

Desde el canto puro con guitarra hasta una multiplicación del sonido con bandas eléctricas y orquestaciones de sus canciones, Víctor Hugo Mendoza ha recorrido el camino de la cantautoría desde los tempranos años '90, como un nombre de la generación de esa transición, cultor del canto autobiográfico y romántico, en un punto medio entre la trova latinoamericana y la música popular, en cuyas canciones se exhiben ritmos latinos, andinos y sudamericanos y amplios sonidos de una fusión moderna.

El de Jacqueline Fuentes es otro de los nombres de músicos chilenos que se han abierto caminos fuera de Chile gracias a las sonoridades latinoamericanas fusionadas entre sí y con otras influencias, que en el caso de esta cantante y compositora incluyen el folclor y la música clásica. Radicada desde 1995 en Los Angeles, California, ha grabado dos discos y sus canciones han sido antologadas en el catálogo del sello de músicas del mundo Putumayo en EE.UU.

La música de raíz latinoamericana es la vocación sobre la que Elizabeth Morris ha construido una elaborada carrera como autora, compositora, instrumentista y cantante. Tras iniciarse en colaboraciones diversas con otros músicos chilenos durante los años 90, en el nuevo siglo ha consolidado un importante trabajo con nombre propio. Canciones suyas como "Décimas" y "Darte luz" han sido grabadas por el músico argentino Pedro Aznar y la cantante peruana Eva Ayllón entre otros intérpretes, ha actuado en Argentina, Colombia, Canadá, EE.UU. e Italia y ha ganado dos veces la competencia folclórica del Festival de Viña, con "Canción de agua y viento" en 2006 y con "La mejicana" en 2015.

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

«Suena a Conce», coinciden sus coterráneos al describir el sonido que el cantautor penquista Mauricio Javier Toloza conduce bajo el nombre de Cantáreman. Desde 2008, sus canciones de raíz folk y letras urbanas han encapsulado el imaginario del suburbio sureño, rutinario y melancólico. Junto a sus álbumes caseros y singles de exportación, el músico se convirtió en uno de los artistas de culto de la generación post terremoto en la capital del Biobío.

Hija del fundador de Quilapayún, Eduardo Carrasco, Manuela Carrasco debutó el año 2010 con el disco Contando estrellas, con canciones que van de la trova latinoamericana a los aires y nuevos ritmos del reguetón, mezclando letras originales de su padre con música del compositor Quirino Ríos, y que contó con la colaboración de importantes músicos locales.

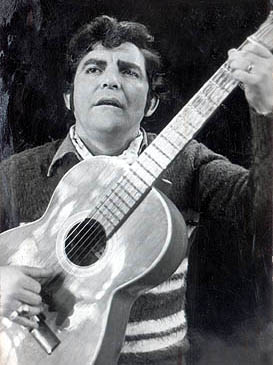

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

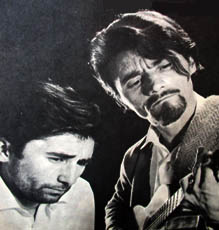

La de Quelentaro fue una carrera extensa y marginal a los medios masivos de difusión, sostenida en una poesía solemne, cercana al mundo obrero del que provenían sus integrantes. Aunque nacidos como un grupo, casi toda la historia de Quelentaro fue la del dúo afianzado entre los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, cantautores capaces de sostenerse mutuamente incluso durante el quiebre impuesto por el exilio.

Cantautor santiaguino, que en su composición roza ámbitos exigentes de producción y arte sonoro. Su primer disco, Heridas (2024), se ganó en prensa calificaciones de «vanguardista», por su propuesta sugerente, en capas sonoras y texturas atípicas en el pop. El propio músico prefiere hablar de una exploración desde la letra y la música, que nunca se aleja por completo de lo convencional. Se trata de un trabajo coherente con la influencia que reconoce en nombres estadounidenses como Bon Iver y Sufjan Stevens: «Sigo mucho esa camada de artistas gringos que partieron muy indie, muy en la guitarra y muy en la canción folk-pop para después transformarse en una cosa media incomprensible», le comentó al medio Expectador. La música ha sido para él un trabajo persistente, de muestra en vivo en formato de banda, desde la publicación de un primer single en 2020 ("Daga").

Sólo cuando abandonó su trabajo como ingeniero de sonido a mediados de los años 2000, Johanna Cabrera se convirtió en esa cantautora que durante mucho tiempo había permanecido oculta detrás de otros oficios. Contemporánea de figuras del pop de los ’90 como Javiera Parra, Ema Pinto y Paula Hinojosa, Johanna Cabrera reapareció en 2011 con La fortuna de alegrar mi espíritu, un segundo disco completamente autoral que definió su estilo para el futuro.

Una cantautoría conectada con la tierra propone Bárbara Paz Muñoz Morales (no confudir con la cantante pop y baladista Bárbara Paz Muñoz), utilizando materiales de sonido acústico y una poesía a menudo autobiográfica. También sicóloga de profesión, fue cultora del canto y la música desde la adolescencia, principalmente conectada con voces de mujeres desde el folclor de la argentina Mercedes Sosa a las cantantes de la tradición R&B como Aretha Franklin y Sade. Ha tenido vínculos con nombres como Paulo Rojas y Jaime Muñoz durante su primer período en la música. En los tiempos de la pandemia se trasladó a vivir a la sureña Palena, y desde allí completó el repertorio de un disco autoral que marcó otro momento en la cronología. Renacer (2021) presentó un cancionero sostenido principalmente en el ukelele y las percusiones.

Indistintamente en los territorios del jazz, la música de raíces sudamericanas o la canción de autor, Benjamín Furman se ha desempeñado como un diestro compositor y líder de proyectos, desde que comenzó a aparecer en los circuitos musicales, muy joven, hacia mediados de la década de 2010. Sus primeros trabajos, Desde el jardín (2014) y Luz de la mañana (2016), piloteados desde su posición de pianista, dan cuenta de una versatilidad que considera también acercamientos musicales a su linaje hebreo.

Cantautora contemporánea en transformación, Olivia García toma caminos paralelos para una música que se despliega tanto en un pop juvenil con momentos de marcada vocación radial, como en la canción folk que cuenta con mayor libertad narrativa y estructural. Antes de cumplir 20 años ella ya había aparecido con tres piezas reunidas en el EP Canciones que acunan (2019), parte de una búsqueda no solo en cuanto a una música a bajo volumen sino a la mirada de sus textos, siempre introspectivos e intimistas.

Cantautor independiente, y luego abogado, que comenzó a trabajar en los años '80 en circuitos universitarios. Con el transcurso de los años fue incorporando elementos del folclor de la zona central a sus canciones. Prolífico autor, en 2011 grabó su primer disco con una pequeña parte de su historia musical: Muñeco de trapo.

Iniciada espontáneamente en el Canto Nuevo de los ’80, Verónica González no fue una figura habitual en aquellos circuitos de música, poesía y protesta política y social como sus contemporáneas Isabel Aldunate, Cristina González o Rosario Salas. Sus permanentes viajes la ubicaron como una artista de paso por Chile, y fue la influencia de muchos sonidos la que determinó su lugar en la música: una exponente de la world music en Alemania, su lugar de residencia.

Cantante y autora de canciones intimistas de dimensiones pop y de raíces folk, Montserrat Rodríguez Zottele ya se presentaba musicalmente como Montse cuando apareció en pantallas de televisión en 2021 en el programa "Got talent Chile", donde alcanzó la semifinal entre los aspirantes. En 2020 puso en circulación "Kaahumanu", su primera pieza. Fue la puerta de acceso a la música autoral que para ella desembocó 2024, con su disco debut, Mirando al horizonte.

Cantautor y actor, Santiago Valenzuela ha hecho avanzar su trabajo musical entre la composición de música para teatro (en obras como Alturas de Machu Picchu, 2004; La cossa nostra, 2009; y Corazón de carbón, 2010) y de canciones para su propia interpretación solista a guitarra y voz. Con "Tonada del desierto" obtuvo en 2016 el segundo lugar del concurso de composición Luis Advis, en la categoría Música de Raiz Folclórica. Reivindicando cigarras (2020) muestra más extensamente su vocación como trovador, con doce títulos de poesía cuidada y abundante en textos, y un desarrollo musical capaz de integrar raíz latinoamericana y tradición popular, como en la balada-bolero "Dónde".

Luego de la primera separación de Santiago del Nuevo Extremo, a mediados de los años ochenta, el cantautor Luis Le-Bert comenzó un trabajo individual que se ha mantenido ininterrumpido hasta hoy. Su estilo autoral y su sistema de promoción ha respondido durante este tiempo a una irrestricta autonomía, manteniéndolo como una voz creíble y digna de atención, aunque marginal a la difusión masiva. El tránsito desde la trova hacia la cueca en subjetiva lectura es uno de los senderos por los que darle coherencia a su inquietud musical solista, autodefinida por él como «canción de vanguardia».

Cantautor de trayectoria extendida, tanto en el tiempo como en el mapa y los referentes, Alejandro Lazo ha emparentado parcialmente su música con el Canto Nuevo y la canción de exilio, aunque también se ha mantenido activo fuera de esos bordes. «Mi generación es la generación del sandwich», ha definido.

El sentido del riesgo es la característica distintiva de la cantante, autora y compositora Camila Moreno, expresada en un acercamiento personal a los sonidos acústicos, a la electricidad del rock y la producción electrónica. Ha conseguido difusión internacional, buscando un vínculo entre su cantautoría y procesos sociales más amplios, situándose entre las voces destacadas de una generación de cantantes chilenos que comparten una inclinación a la raíz folclórica por instinto y un canto personal y testimonial al mismo tiempo.