Canto a lo poeta

Entre las tradiciones más patrimoniales de Chile está el canto a lo poeta, suma ancestral de dos disciplinas legadas por transmisión oral: el canto a lo humano y el canto a lo divino. Es decir, poesía popular que versa sobre asuntos terrenales y religiosos, respectivamente. Según el investigador Francisco Astorga, el origen del canto a lo divino se remonta a la Conquista, cuando los misioneros jesuitas del siglo XVI enseñaron la doctrina cristiana a los indígenas por medio de la poesía en décimas. Luego, los primeros trovadores y juglares españoles aplicaron a su vez el estilo musical y literario a textos profanos y dieron origen al canto a lo humano, que incluye el arte de los payadores o cultores de la poesía improvisada. Basado en dos formas poéticas principales, la cuarteta o copla y la décima espinela, el canto a lo poeta es interpretado con instrumentos como el guitarrón, el rabel y la guitarra "traspuesta" o afinada en modos distintos al convencional, y generaciones de cultores lo han mantenido vivo en vigilias, escenarios y encuentros de payadores hasta nuestros días.

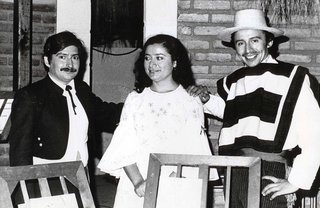

Un apego de vida a la tradición campesina y la música de su zona, Colchagua, animó por más de dos décadas el trabajo de Los Hermanos Morales —o Los Hermanos Morales de Lolol, como también se les conoció—, conjunto familiar que tuvo su mayor conquista en el primer lugar del Festival del Huaso de Olmué de 1979. Varias grabaciones registran la amplitud de un repertorio alimentado tanto por la composición original como por el material recolectado en terreno, y en el que pueden encontrarse sobre todo cuecas, tonadas, periconas, décimas y canto a lo poeta. Sus cuatro integrantes combinaron la interpretación, la autoría, la investigación y diversas labores para la divulgación del folclor chileno del Valle Central, tanto en escenarios formales como en encuentros comunitarios de campo, como bautizos, matrimonios, trillas y fondas.

«Persona que habla mucho y con prisa», según define sobre la voz "charagüilla" el libro Décimas. Autobiografía en verso, de Violeta Parra. Presentada como La Charawilla, o La Charagüilla, Daniela Sepúlveda es una cantora a lo humano y lo divino, cultora del guitarrón, la guitarra traspuesta, el arpa chilena y la vihuela bastarda, pero también un ejemplar que ha transitado desde aquella tradición centrina hacia las músicas populares de los centros urbanos, especialmente en Valparaíso. Su primer disco es Cuecas par no bailar, parte de esa transgresión a las normas, recogida por Daniela Sepúlveda desde el ideario de la propia Violeta Parra.

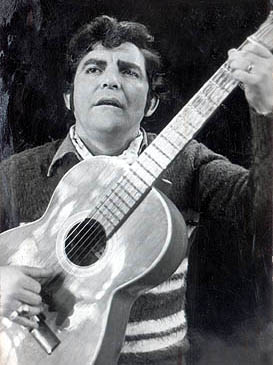

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Entre la nueva generación de poetas populares chilenos, uno de los más jóvenes es Hernán Alejandro Ramírez Correa. Proveniente de la comuna santiaguina de Estación Central y nacido en 1979, Jano Ramírez es cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador, además de tocador de guitarra traspuesta y guitarrón: todas las señas del canto a lo poeta combinadas con su oficio de profesor de historia y geografía.

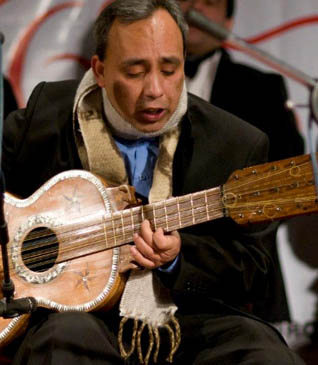

La canción nacional de Chile tocada sólo con las 25 cuerdas del guitarrón fue el saludo con que este músico dio por inaugurado en noviembre de 2006 el quinto Encuentro Nacional de Guitarroneros, celebrado como cada año en Pirque. El guitarrón y esa ciudad son dos señas básicas de Fidel Améstica —Rodrigo Iván Silva Améstica—, uno de los cultores de este tradicional instrumento chileno en los años '00, pero que desde él se ha ampliado a un excepcional trabajo de pensamiento y divulgación sobre su tradición asociada. Fue alumno del avezado guitarronero pircano Alfonso Rubio, pero decidió ampliarse desde la paya también a los oficios de instrumentista y compositor.

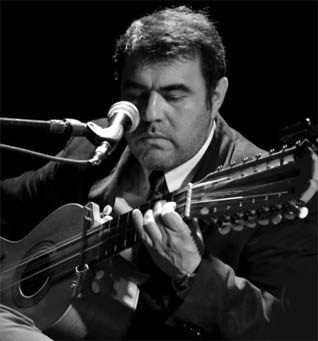

Hugo Hernán González Hernández es oriundo de San Carlos, Ñuble, pero fue en Santiago donde descubrió la poesía popular y en particular la paya. Es un destino similar al que tuvo un cantor como Manuel Sánchez, con quien además Hugo González comparte una generación de nuevos payadores integrada por nombres como Alejandro Cerpa Fuenzalida (n. 1974), Myriam Arancibia (n. 1976) y Jano Ramírez (n. 1979). Iniciado a comienzos de los años noventa, González ha tenido maestros escogidos en los instrumentos que toca: empezó en el guitarrón con la guía de los hermanos Santos y Alfonso Rubio en Pirque, y en la guitarra traspuesta con el cantor, poeta y payador Francisco Astorga, de La Punta de Codegua. Ha participado en numerosos encuentros de payadores, donde además ha demostrado su buen oficio en la guitarra grande.