Bolero

El bolero es una de las formas de canción romántica más fuertes en el mundo latino. Su ritmo pausado, lento y cadencioso originado a partir de raíces españolas y caribeñas surgió en Cuba y fue proyectado a nivel internacional desde México, pero en Chile el bolero fue un ritmo adoptado en propiedad por el gusto popular como parte de la identidad musical. Incluso más allá de que la figura rutilante del género por definición y a nivel mundial sea un cantante chileno, compositores e intérpretes de renombre sobre todo en los años '50 y '60 han creado y recreado un indesmentible bolero chileno, con el respaldo de las completas orquestas de la época dorada de la radiotelefonía o bien con las guitarras y el requinto propio de los tríos melódicos de bolero a la usanza de los internacionales Los Panchos.

Se llama Lucinda Gioconda Briceño Riquelme, pero es más conocida como Lucy Briceño a secas: una cantante porteña que inició su carrera en el baile antes de descubrir una vocación por el canto que la ha llevado a transformarse en un referente de la canción popular porteña, como integrante inicial de Los Paleteados del Puerto, solista y figura del elenco La Isla de la Fantasía. Costurera de oficio, Briceño ha llegado a ser la gran voz del canto tradicional en Valparaíso, un referente ineludible allí. En 2017, la U. Católica de Valparaíso editó el libro Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña, mientras que el Estado la reconoció en la categoría de Tesoro Humano Vivo. Y a los 90 años publicó su primerísimo disco propio: Sigo enamorada de la música (2021).

La tradición del bolero tiene a una cantante chilena inscrita entre sus grandes voces femeninas, y no es entusiasmo nacionalista sino dato reconocido en varios países. Sonia von Schrebler destacó primero, desde niña y junto a su hermana, como parte del dúo Sonia y Myriam, y al fin de esa asociación decidió continuar a solas con un nombre artístico. Sonia la Única fue una de las voces importantes de la canción chilena en el siglo XX —no sólo en el bolero, cabe aclarar—, asentada en México durante parte importante de su carrera, y con colaboradores y apoyos cercanos tan relevantes como Armando Manzanero, Consuelo Velásquez, Lucho Gatica, el director de orquesta Chucho Ferrer, y los reputados compositores Joaquín Prieto y Rubén Fuentes. "La bikina", "Esta noche la paso contigo" y "Te amaré toda la vida" fueron canciones que ella grabó por primera vez, y que hoy figuran entre clásicos románticos en castellano.

Uno de los precursores del éxito de la música mexicana en Chile es Fernando Trujillo. Contemporáneo del éxito de cantantes internacionales como Pedro Vargas y Pedro Infante, tiene edad suficiente para haber empezado al mismo tiempo que los adelantados locales de Los Queretanos o Los Huastecos del Sur, de los que formó parte entre 1953 y 1963, y convivió luego en frecuentes festivales rancheros con dúos, cuartetos y cantantes mariachis como Lupita Aguilar, Los Hermanos Bustos, Los Llaneros de la Frontera o Eliseo Guevara. Pero también el bolero y el gran cancionero latinoamericano fueron parte de su repertorio. En grabación junto a la orquesta de Valentín Trujillo, su hermano menor, popularizó además el éxito "Antofagasta dormida", vals de Gamaliel Guerra. La cercanía con tan prestigiado pianista lo hizo convivir desde pequeño con la música en casa como un lenguaje cercano, y acompañó luego gran parte de sus mejores grabaciones. Además de la música compartieron ambos un mutuo gusto por el boxeo, pero además el viaje quizás más relevante del Trujillo mayor: invitado por Valentín, al fin en 1998 pudo conocer México.

Francisco Cabrera Sánchez tiene una historia musical imparable desde que en 1947 llegara a la capital procedente de Antofagasta para integrarse a la orquesta característica de Armando Bonansco. Tocó ritmos tropicales y de salón de baile en locales diversos, llegó a los auditorios radiales para hacer bolero y canción popular, y practicó rock and roll y twist. Con todo, Panchito Cabrera fue esencialmente un guitarrista de jazz y conservó para sí la categoría que le entregó el entorno musical: el "Django Reinhardt chileno", el único músico que dedicó una vida a estudiar la obra del célebre guitarrista belga, lo que lo llevó a liderar una escuela de adherentes del llamado "jazz manouche".

Más de cincuenta años como guitarrista de oficio, estilos y diversidad dieron a Fernando Otárola la categoría de último sobreviviente de la bohemia musical capitalina. Es la era de los locales nocturnos del centro, las boites, los salones de baile, los auditorios radiales y los cancheos, animada por una generación de astros de la música popular a la que Otárola se sumó siendo un joven de diecinueve años. Su estatura musical alcanza los campos del tango, el bolero, la canción melódica, el swing y las orquestas populares, frentes que jamás abandonó.

Si las expresiones más fuertemente arraigadas a la música popular chilena en los años de oro de la música típica fueron siempre la tonada y la cueca, también existió una tercera variante, creada por el compositor Fernando Lecaros. Tuvo gran éxito en los años '40 y a través de ella su nombre fue recordado históricamente: la "mapuchina". Una denominación genérica para referirse a un tipo de canción urbana con una directa temática mapuche, de giros melódicos y rítmicos que evocaban la música ancestral de esta cultura originaria. La más conocida fue "A motu yanei", dedicada a Ester Soré en 1940 e interpretada luego por la estrella mexicana Pedro Vargas en 1942 y por la estrella chilena en Europa Rosita Serrano en 1948. Aunque también hubo otras mapuchinas famosas de su catálogo, como "Mi tierra es mi fortuna", "Huelén" y "Nahuelbuta", y otras canciones de inspiración indígena: la canción-slow "¡Ayún-ayún!" y la canción-bolero "Mapuche soy".

En la historia de la música típica chilena, Los Cuatro Hermanos Silva están entre los intérpretes que en los años '40 renovaron ese repertorio con la actuación de mujeres en el rol de cantantes y figuras escénicas, y es el conjunto que con más persistencia ha exportado su música a nivel internacional, extendida desde el repertorio chileno al latinoamericano.

La mujer que con mayor sentimiento ha cantado el vals peruano y el bolero en Chile es Palmenia Pizarro. Iniciada a comienzos de los años ‘60, desarrolló su carrera en Chile y luego en México, donde vivió y cantó entre 1973 y 1997. Revalorada por una nueva generación de auditores desde los años '90, tal como ocurrió con Cecilia, Palmenia Pizarro reanudó su trabajo en escenarios en Chile en una ruta que la consolidó como una de las indiscutidas reinas en el canto popular. Solo se vio interrumpida debido a una enfermedad que la sacó de los escenarios en 2024, pero su nombre es parte de la historia ancha y profunda de la música popular chilena, con un sello, canto y sensibilidad quedaron marcados en valses y boleros como "Cariño malo", "Ódiame", "Ajeno" y "Amarraditos".

Ante los ojos de miles, Monna Bell fue una cantante mexicana. En ese país coronó el éxito de su carrera —incluso fue actriz de cine—, y su estilo lleno de gracia y matices interpretativos cosechó los más sonoros elogios hasta su muerte, en Tijuana, en 2008. El mismísimo Juan Gabriel la describió como «la artista que más he admirado en mi vida», sabiendo, eso sí, que hablaba de una mujer chilena, nacida en Santiago como Ana Nora Escobar, y con un talento apenas reconocido entre sus compatriotas. La trayectoria de Monna Bell fue de grandes conquistas internacionales, con presentaciones en Nueva York, un triunfo en el primer Festival de Benidorm (1959) —con la luego clásica "Un telegrama"— y la asociación a grandes orquestas latinoamericanas de su tiempo, como las de Chucho Valdés y José Sabre Marroquín. También de su legado discográfico han existido varios hitos: en 1980, el cineasta español Pedro Almodóvar eligió su versión de "Estaba escrito" para musicalizar su primer largometraje (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) y en el verano español del año 2020, en tiempos de confinamiento por la pandemia de Covid-19, Televisión Española difundió un video con las playas vacías junto a una antigua canción alegre en voz de la chilena: "Cuando cuando".

Su nombre es Rafael Berríos, pero se hizo famoso como Rabanito, el acordeonista que llegó a ser considerado como uno de los mejores en su instrumento en Chile, por lograr un estilo de interpretación propio y una gran destreza, que le permitieron dominar el tango, la cueca, el jazz y otros ritmos de la música popular.

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

El cantante Lucho Oliva es un adelantado en la historia del bolero y el vals más populares adoptados por el público chileno a partir de los años '50. Antes de que figuras como Los Vargas, Lucho Barrios, Palmenia Pizarro y Ramón Aguilera se entregaran a la pasión y el sentimiento de esos ritmos, Oliva ya actuaba desde mediados de los '40, con éxitos como "Rondando tu esquina", "El plebeyo", "Ódiame", "Nube gris" y "Mi niña bonita" en su repertorio. Con su muerte en 2011 se fue uno de los últimos sobrevivientes de una época dorada en la música popular chilena, con el título de "El rey del vals peruano" ganado para la posteridad.

El Flaco Morales es un requintista, guitarrista y acordeonista avecindado desde comienzos de los años '70 en Valparaíso e integrado desde 2001 a la agrupación porteña La Isla de la Fantasía, de la que ha participado activamente como músico y también prolífico autor de cuecas. Algunas de ellas han sido registradas además por conjuntos tan populares como Daniel Muñoz, Félix Llancafil y 3x7 Veintiuna.

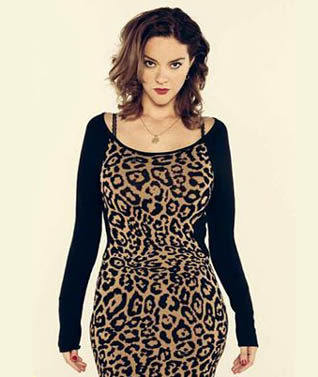

Cantante melódica e intérprete de boleros y swing, Andrea D'Arriarán pertenece a la abundante oleada de solistas de la canción que han sido formadas en academias como Projazz y la Escuela Moderna de Música, donde ella tomó algunos estudios. Entre esas voces que aparecieron a fines de los años 2000 están Natacha Montory, Karen Rodenas, Thais Marie, Maite Solana y Sofía Tupper, entre otras.

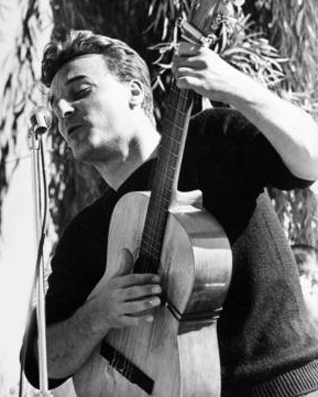

Patricio Manns es una figura fundamental de la música popular chilena. Su nombre está asociado al nacimiento de la cantautoría en Chile y fue clave en el desarrollo de movimientos como el Neofolklore y la Nueva Canción Chilena. Interpretadas por sí mismo o por otros músicos, en su larga historia como autor impuso piezas que pasaron a ser clásicos del cancionero popular, como "Arriba en la cordillera", "El cautivo de Til Til" y "La exiliada del sur". Manns desarrolló además una prolífica carrera como novelista, ensayista y poeta, y luego de vivir en Francia y Suiza su exilio y residir allí por casi 30 años regresó a Chile, donde continuó escribiendo canciones y libros. Murió en septiembre de 2021, a los 84 años, como uno de los nombres centrales para entender la música chilena.

Guitarrista y animador de la fiesta son los oficios de César Galvarino Olivares Araya que sobresalen en el escenario, como integrante de la agrupación La Isla de la Fantasía, de Valparaíso. Su experiencia antes de unirse a ese elenco incluye correrías desde la adolescencia por restaurantes y escenarios porteños como el Dársena, el Bar Inglés, La Bomba el Hollywood, donde hizo sus primeras armas como músico desde fines de los años '50. Integró conjuntos como Los Ribereños y Los Huasos Ladinos, este último junto a la cantante Silvia la Trigueña, y como parte de La Isla de la Fantasía también es acompañante frecuente de Lucy Briceño.

Tito Fernández decía que no sabía escribir ni cantar particularmente bien, y que el escenario fue «una suerte de tortura necesaria: gracias a él puedo vivir, porque no sé hacer otra cosa». Sin embargo, convivió con logros únicos en el desarrollo de la música popular chilena, de entre los cuales la popularidad de canciones como "Me gusta el vino" y "La casa nueva" son los más inmediatos de reconocer. El Temucano fue un cantor capaz de cruzar audiencias, incluso en los períodos más divisorios de nuestra historia social reciente, tomando de la tradición folclórica aquella esencia narrativa que explicó su original razón de ser, y que supo combinar con los códigos de géneros populares, como el bolero. Las canciones de Fernández son historias para escuchar con atención, y si bien nunca buscaron redundar en los tópicos amorosos de la balada, transmitían un afecto entrañable por aquello que podríamos llamar nuestra identidad: el paisaje, la familia, la charla entre amigos, los brindis, la nostalgia.

Los Ángeles Negros fueron los creadores de uno de los pocos sonidos auténticamente originales que han surgido en Chile. La fórmula de la música romántica con instrumentos de rock constituye hoy día una ecuación universal del género, pero hasta 1968, cuando este grupo nació en un pueblo al sur del país, el formato existía muy excepcionalmente. Los cantantes románticos, por lo general, tocaban acompañados de guitarras acústicas –al estilo de Los Panchos– o con orquestas –en la tradición popularizada por Agustín Lara y otros grandes nombres. Germaín de la Fuente y su conjunto –con alineación de guitarra, bajo, batería y teclado- consolidaron y masificaron esa nueva fusión, que hasta hoy es el soporte más común de la música romántica de todo el continente.

Aunque porteño de nacimiento, Luis Bahamonde es el más huaso de los compositores de música típica chilena. ‘‘Fiesta linda’’, ‘‘Ende que te vi’’ (1940), ‘‘Viva Chile’’ y ‘‘Qué bonita es mi tierra’’ (1968) son sólo cuatro de las más célebres tonadas en las que el autor exalta por igual el amor por su país y el perfil del huaso a caballo como personaje característico. Su trabajo se encauzó en solitario, en comosiciones para otros intérpretes, y, sobre todo a través del conjunto Fiesta Linda, cuya voz principal, Carmen Ruiz, selló un molde de excelencia para la interpretación de tonadas.

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).