1980

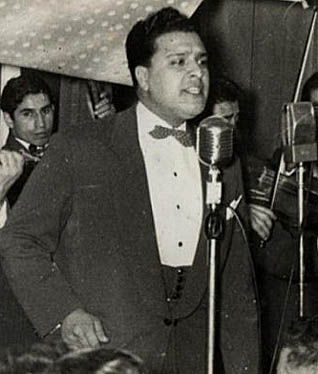

Manuel Fuentealba es parte de la generación de tangueros de los años '40, '50 y '60 en Valparaíso, y que algunos recuerdan como la generación de oro, cuando en decenas de locales del puerto existían grupos de tango. Actuó en hoteles, en ceremonias oficiales y en innumerables locales. Desde los años '80 fue el cantante de tangos del bar Cinzano de Valparaíso, adonde se mantuvo activo hasta su muerte, en octubre de 2016.

Por su oficio musical, o por su pionera trayectoria audiovisual, Hugo Arévalo ha estado presente en varios momentos fundamentales de la historia musical chilena. Es uno de los primeros músicos en grabar el sonido del guitarrón chileno, fue parte de las intensas actividades de la peña de los Parra a fines de los años '60, fue lo más cercano a un "inventor" del género del videoclip en Chile, y luego, en el exilio, fue parte de los artistas que llamaron la atención en el mundo de la dictadura chilena. Fue un activo realizador audiovisual durante años, hasta su fallecimiento en mayo de 2024.

Sus dos apellidos están inscritos con letras principales en la historia de la música chilena de raíz folclórica. Héctor Pavez Pizarro es hijo de Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova, músicos, recopiladores y fundadores del conjunto Millaray. La música de Chiloé y la cueca han sido campos destacados en su repertorio como cantante, guitarrista y compositor, dedicado al folclor chileno en general. El heredero ha descrito también su propia trayectoria: si su padre fue conocido como el Indio Pavez, Héctor Pavez Pizarro es «el Gitano». Profesor, músico frecuente en festivales en diversos lugares de Chile y parte de un elenco familiar con su hermana, la bailarina Anais Pavez, son otras de sus actividades, a lo largo de una bitácora que se corresponde con todas sus facetas como músico, desde Chiloé hasta la cueca urbana.

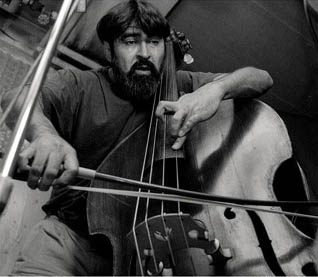

El norte profundo está presente en la música y la poética de Enrique Díaz, contrabajista, compositor, improvisador y experimentador cuya historia musical tuvo intensos capítulos en el Chile de la dictadura y en Alemania, país donde llegó para estudiar en 1987 y donde permaneció hasta 2006. Ese año regresó a su país para convertirse en académico de la Universidad de La Serena. Creativamente, Díaz ha realizado trabajos en frentes diversos, desde la música clásica y contemporánea hasta el jazz moderno, la fusión, la música étnica y la improvisación libre.

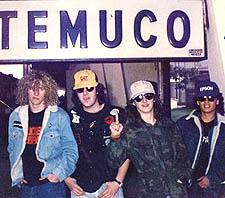

Pentagram fue un grupo pionero del metal en Sudamérica. Hasta hoy se la considera una de las bandas de death-metal más importantes e influyentes del underground mundial, siendo reconocidos por grupos como Entombed, At The Gates, Carcass, Dismember y Napalm Death (que incluso versionó un tema de la banda). De vida corta, su existencia fue un soporte para la prolífica escena metalera chilena de los años 90.

Cantora popular, intérprete y folclorista son oficios que se unen en Catalina Rojas, una artista que ha conjugado las raíces campesinas con escenarios urbanos desde los años '70 a la fecha. Ha trabajado junto a recopiladores del folclor como Gabriela Pizarro y Patricia Chavarría, y fue la más próxima colaboradora de Roberto Parra, con quien se casó y junto al cual se dedicó a cantar en calles y mercados durante los duros primeros años de dictadura militar. Con cuatro discos grabados a contar de 1986 y canciones como el vals "Puerto esperanza", de su hermano Dióscoro Rojas, la cantante actúa además al frente del grupo La Filarmónica de la Cueca y en actividades y escenarios como las fondas y cumbres guachacas cada año.

Américo es una de las mayores voces en la música chilena en el cambio de milenio, especialmente a partir de la popularidad con que su nombre atravesó espacios desde la música tropical nortina a la música romántica de masas, con el álbum de 2008 que lo catapultó a la fama: A morir. Allí, un éxito como “Que levante la mano” instaló a Américo como referente de la denominada "cumbia romántica" que imperó en la década de 2000, y que situó al cantante ariqueño en esa cúspide justo después del estallido del grupo La Noche, máximo referente del estilo.

La música para niños, por un lado, y el canto de raíz con contenido levantado por la Nueva Canción Chilena son las dos grandes puertas de entrada a Charo Cofré, aunque están también en su trabajo la calidez del folclor campesino y el coraje de la cantautoría en el exilio. Inspirada desde un inicio por Violeta Parra, y expuesta luego a las nuevas influencias que encontró en Europa, Charo Cofré firmó un cancionero reflexivo, a veces denunciante, apegado al paisaje chileno y a quienes lo habitamos.

Tercera Generación tomó su nombre de la treintena de edad en que se encontraban sus integrantes entonces. Es un trío de jazz moderno y jazz-rock que durante un breve período a principios de los años '80 agrupó a destacados instrumentistas, quienes luego alternarían como músicos de sesión de la productora Filmocentro: Edgardo Riquelme, como uno de los más importantes nombres de la guitarra eléctrica chilena; el baterista Alejandro Espinosa, uno de los jazzistas de mayor trayectoria, y el contrabajista y compositor Jaime de Aguirre. Los dos primeros irían luego al grupo de jazz fusión Alsur, mientras que el tercero, quien antes había tocado en el grupo Kámara, pasó a trabajar como compositor de publicidad, disciplina que lo llevó a escribir la jingle de la campaña del No para el plebiscito de 1988.

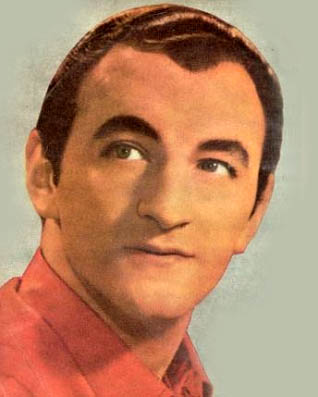

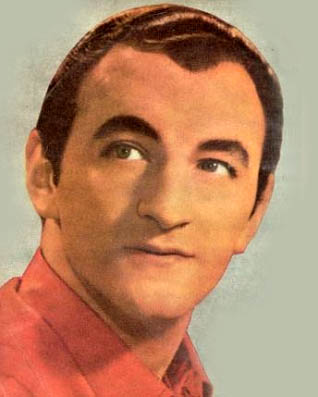

Aunque Arturo Millán es una de las figuras que con frecuencia actuaron en la televisión chilena de los años ’70 y ’80, ya entonces tenía edad para traer mayor experiencia a cuestas. Se inició en los años ’50 como cantante de la orquesta de Izidor Handler. Para entonces era profesor normalista, nacido en Chillán, y fue contemporáneo de la generación gloriosa de cantantes de bolero chileno que incluye a Lucho Gatica, Antonio Prieto y Luis de Castro. Durante su carrera grabó canciones de éxito como "Mi amigo Pedro", "Yo tengo fe" y sobre todo "Mi papá, mi amigo", y fue parte de la generación de músicos que pasaron de la radio a la televisión a comienzos de los ’60. Actuó en Argentina, Perú, Venezuela y España, donde en 1960 ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, y obtuvo en dos ocasiones el primer premio en el Festival de Viña, además de ganar en el certamen de 1962 el segundo y el tercer lugar de modo simultáneo. Socio fundador y emérito de la Sociedad del Derecho de Autor, murió el 6 de junio de 1996 a causa de un cáncer, a los 68 años, poco después de haber lanzado los discos Que no se nos vaya el amor (1994) y Por siempre gracias (1995), con motivo de sus 45 años de carrera.

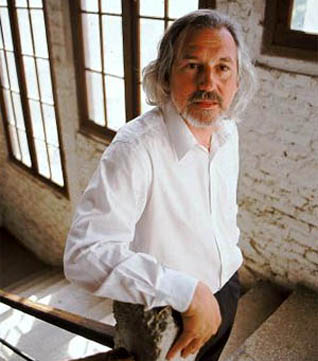

Alejandro Guarello es un nombre fundamental en la música contemporánea chilena, avalado por un trabajo como compositor, formador y académico (es actualmente el director del Instituto de Música de la Universidad Católica). Formado en la Universidad de Chile, donde fue discípulo de Cirilo Vila, en 1984 viaja a becado a Italia y se perfecciona con los maestros Franco Donatoni en Roma y Giacomo Manzoni en Milán. Hace suyo el lenguaje de la música pura, y, desde esa plataforma, ha compuesto casi 60 obras, premiadas dentro y fuera de Chile.

Los más jóvenes conservarán la memoria de haberlo visto desde mediados de los años 90 sobre el escenario en las versiones sucesivas de La Yein Fonda. Y los mayores tienen edad para reconocer en Iván Cazabón a un contrabajista versátil y competente como ninguno en los ámbitos del tango, el jazz, la cueca y otros ritmos bailables a partir de los años 30. Siempre de pie junto al instrumento que lo acompañó hasta poco antes de su muerte en 2011, Cazabón estará en la historia como uno de los destacados instrumentistas chilenos a lo largo de más de medio siglo de música popular. Si bien el jazz es un punto de partida notorio en su carrera, llegó a esa música desde el tango que cultivó al comienzo como contrabajista de orquestas típicas, según se establece en Historia de jazz en Chile. A fines de los años 30 se aproximó al jazz como parte de la primera generación de músicos próximos al Club de Jazz de Santiago.

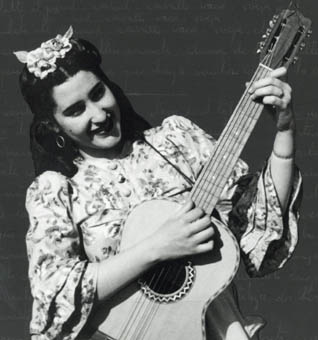

Margot Loyola es, junto a Violeta Parra, una de las dos grandes maestras del folclor chileno. Dedicada a la investigación y la enseñanza, contribuyó a renovar esa música al impulsar el trabajo de campo en los grupos de proyección folclórica de los años '50, difundió y estudió estas tradiciones en Europa y América y es la única folclorista que ha ganado el Premio Nacional de Arte, reconocimiento que recibió en 1994. Falleció en agosto de 2015, a la edad de 96 años, dejando un legado de estudios de campo, recopilación y canto de más ocho décadas. Desde 2016, cada 15 de septiembre, el día de su natalicio, se celebra el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena.

Nacido en el Cerro Barón y formado en el trajín de la bohemia porteña de los años '40, Hernán Bahamondes ha sido considerado, junto con Rafael Berríos, un padre del acordeón folclórico al dotar de protagonismo al instrumento en la cueca. A Santiago llegó a sus 18 años y con mayor presencia desde la década de los '60 fue marcando una múltiple participación en lotes y elencos. Su nombre y su sonido se escucharon en agrupaciones diversas, como Los Labradores, Los Granjeros, Los Puntillanos, Los Caporales y una versión de los años '70 de Fiesta Linda, además de tocar, grabar y acompañar a cantores como Héctor Pavez, Hilda Parra, Tumbaíto o el Dúo Mesías-Lizama. Habitante de la comuna santiaguina de Lo Espejo, desde 2012 un Festival de Acordeón llevó su nombre en la zona sur de la capital.

La Red fue un conjunto-escuela de jazz rock liderado por el guitarrista Vladimir Groppas, quien había tenido experiencia en los años '70 y primeros '80 en bandas de rock pesado y rock fusión como Arena Movediza y Llaima. Una lógica evolución lo llevó hacia el lenguaje del jazz electrificado. En 1987 comenzó a liderar los elencos de La Red, inspirado por la estética de la época. Este grupo, mayormente con formaciones de quinteto, tuvo a solistas contemporáneos a Groppas como Fernando González Bravo (guitarra), Pablo Bruna (teclados) y Boris Gavilán (batería) y de paso estrenó en los escenarios a una serie de jóvenes músicos de jazz de la década de los '90: Jorge Vidal (guitarra), Nelson Arriagada, Luis Cheul y Miguel Pérez (bajo), Andy Baeza y Cristóbal Rojas (batería), entre otros.

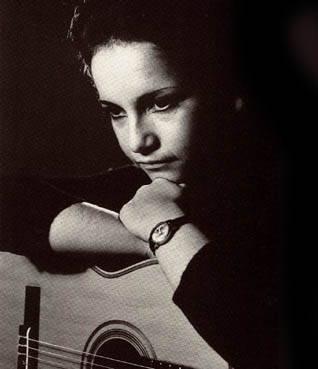

Su nombre se asocia de inmediato al mapa de la balada chilena con mayor difusión en la segunda mitad de los años '80, aquél de televisión y grandes festivales. Pero es un territorio más extenso que ése el que Patricia Frías ha recorrido durante su trayectoria, tanto como intérprete de voz distintiva como también compositora de canciones de intensidad sentimental empáticas con la audiencia, las que hemos conocido en su voz o en la de otro/as cantantes.

Intérprete de diversos repertorios con una voz poderosa, Andrea Tessa ha sido referente del canto popular en Chile desde los años '80. Hija de la soprano lírica Victoria Vergara, la cantante volcó su herencia decididamente hacia la balada, el pop y el jazz clásico. Por los primeros géneros se hizo ampliamente conocida en televisión, mientras que el último lo ha reservado mayoritariamente para sus actuaciones y más recientes grabaciones.

El cantante Lucho Oliva es un adelantado en la historia del bolero y el vals más populares adoptados por el público chileno a partir de los años '50. Antes de que figuras como Los Vargas, Lucho Barrios, Palmenia Pizarro y Ramón Aguilera se entregaran a la pasión y el sentimiento de esos ritmos, Oliva ya actuaba desde mediados de los '40, con éxitos como "Rondando tu esquina", "El plebeyo", "Ódiame", "Nube gris" y "Mi niña bonita" en su repertorio. Con su muerte en 2011 se fue uno de los últimos sobrevivientes de una época dorada en la música popular chilena, con el título de "El rey del vals peruano" ganado para la posteridad.

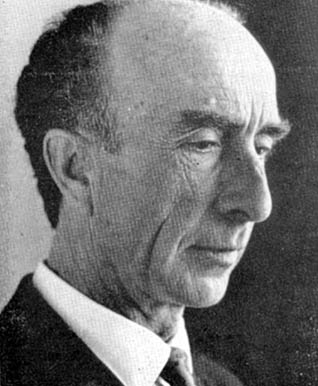

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

La entrada de Beto Cuevas a La Ley en 1989 cambió para siempre la vida de un joven chileno criado en el extranjero que hasta entonces creía que iba a estar laboralmente vinculado al diseño gráfico. Pero su carisma modificó también al grupo, que en él encontró a un frontman que resultaría clave para dotar de identidad a la banda en su exitosa aventura de conquista extranjera. Con la separación de la banda, Cuevas se consolidó como un vocalista pop reconocido a nivel continental, con proyectos creativos personales en varias plataformas, incluyendo la actuación y la cantautoría solista.