1980

Myriam Hernández es la cantante popular más reconocible y de mayor alcance internacional en la música chilena de las últimas décadas, con periódicas giras por América, producciones de discos con repertorio original y permanente presencia mediática. Iniciada como solista tras un adiestramiento en la televisión en los años ‘80, ha grabado más de una decena discos desde 1988, con canciones de amor que le han valido numerosos éxitos, varios de los cuales han llegado al número uno en listas de la revista Billboard : "Peligroso amor" (1990), "Te pareces tanto a él" (1991), "Ese hombre" (1995) y "Huele a peligro" (1998). Aunque ha ejercido como conductora televisiva, la música ha sido siempre el eje de su camino como artista, donde ha trabajado con grandes nombres de la música latina (como Humberto Gatica o Juan Carlos Calderón), y también ha sido reconocido ampliamennte por nuevas generaciones de músicos. Mon Laferte la invitó a uno de sus conciertos del 2022 y Karol G cantó con ella en el Festival de Viña del 2023. Con la megaestrella colombiana interpretó el primero y, probablemente, el mayor de sus clásicos: "El hombre que yo amo".

Cantor, músico, bailarín y luthier, a Jermán Tejerina la comunidad atacameña lo ha considerado un sabio. Es uno de los abuelos en San Pedro de Atacama que mantuvo y proyectó el canto tradicional con caja chayera por más de 60 años de actividad. Nacido en ayllu de Séquitor, en San Pedro de Atacama, fue un cultor referencial allí y practicó con su estilo y entusiasmo distintas expresiones culturales de su comunidad likanantai.

Cantautor independiente, y luego abogado, que comenzó a trabajar en los años '80 en circuitos universitarios. Con el transcurso de los años fue incorporando elementos del folclor de la zona central a sus canciones. Prolífico autor, en 2011 grabó su primer disco con una pequeña parte de su historia musical: Muñeco de trapo.

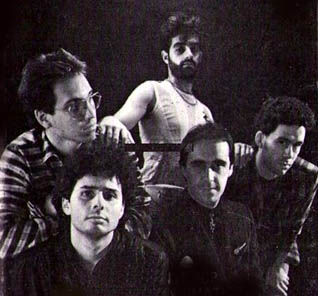

La época más significativa en el dilatado trabajo de Emociones Clandestinas está vinculada a uno de los discos fundamentales del rock hecho en Chile. En Abajo la costanera (1987) el grupo de Concepción combinó códigos de lo mejor del pop y rock británico entonces en boga con reflexiones sobre la vida en las urbes chilenas bajo dictadura, afirmado todo con la actitud de un carismático cantante. La banda fue lanzada a una fama inesperada a través del single "El nuevo baile", un tema que ha llegado a ser incluso más conocido que ellos mismos.

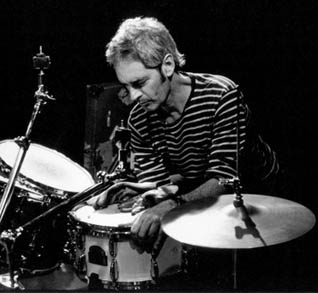

Transversalmente a la sucesión de estilos y décadas de tránsito en la música popular chilena está un baterista como Pedro Greene. Un solista que fue desde la versión adolescente de los Blops hasta la madurez de La Marraqueta, engrosando en su bitácora una múltiple militancia en proyectos abiertos, con participación en ensambles experimentales europeos y activa presencia entre los músicos nacionales de la generación del toque de queda que subieron el volumen a la música de los '70 y '80.

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

Dúo de cuecas formado en 1962 por Claudia Martínez e Inés Sotelo, cuando esta última había ya detenido su trabajo junto al Dúo María-Inés. Su nombre, inspirado en la popular composición homónima de Jaime Atria, fue autorizado por el propio autor para identificarlas. Se anotan cuatro LP en su trayectoria, que avanzó hasta fines de los años 80, activas sobre todo como cantoras de rodeo. «Usted las conoce, las admira. Una de las mejores parejas corraleras del país —las describe el anuario 1975 de la Asociación de Criadores de Caballares y de la Federación del Rodeo Chileno—. Siempre disputando los grandes champions. Siempre alegres, chilenísimas. Chispa, picardía y corazón del rodeo […], con su profunda devoción criolla este dúo se hizo parte del rodeo. Son como una prolongada canción de apiñadero, y puntos buenos. Son ese fondo musical indispensable para que medialuna entregue su propia melodía».

Los Perlas constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor. Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva (“el Flaco”) y el acordeón de Óscar Olivares (“el Chico”). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro 92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", “Chicha de Curacaví” (compuesta 20 años antes) y “El guatón Loyola” fueron conocidas en buena parte gracias a ellos. La muerte de Silva en 1987 cerró los 31 años de vida de Los Perlas.

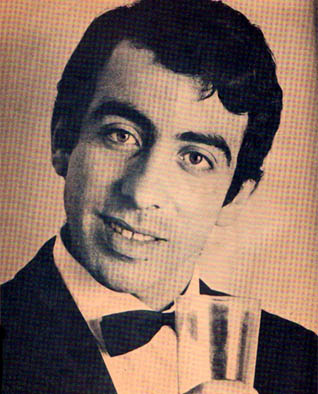

Buddy Richard es uno de los pocos solistas chilenos adscritos al movimiento de la Nueva Ola que logró trascender a ese movimiento con un repertorio propio y un estilo de marca personal que mezcla balada romántica y rock orquestal. Autor de composiciones que han cruzado las fronteras del país ("Mentira", "Tu cariño se me va", "Despídete con un beso") y que han sido recreadas por músicos de generaciones posteriores a la suya, el cantante es uno de los valores más reputados e incombustibles de la escena local, cuya actividad marcó un cierre en 2008 con una gira de despedida y su anuncio de retiro, aunque se ha mantenido con apariciones esporádicas en vivo.

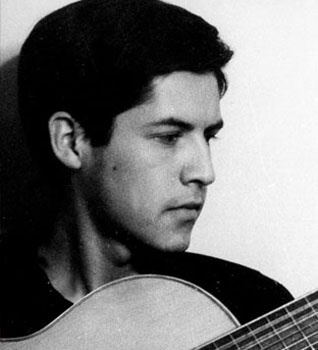

Por sus muchas colaboraciones con otros músicos y la impronta de su trabajo solista, Patricio Castillo puede distinguirse como uno de los integrantes más importantes que fue parte del conjunto Quilapayún, al que se integró muy joven y acompañó de modo intermitente hasta 1971 (para luego reintegrarse, por un período, en los años noventa). Castillo ha sido un destacado cantautor y multiinstrumentista, activo en la música por más de cinco décadas, dueño de una extensa discografía, recorridos por el mundo y asociaciones con gente como Isabel Parra, Víctor Jara, Los Jaivas y Amerindios.

Las andanzas con sus hermanos mayores y la vida nómade y busquilla que marcó a todos los Parra Sandoval determinaron que la vida de Óscar Parra estuviese dedicada, sin alternativas, al arte popular. Aunque su oficio principal fue el circo —donde fue conocido como Tony Canarito— el hermano menor de Violeta, Nicanor y Roberto ofició también como cantor, y hasta levantó una breve discografía. Diversos proyectos de investigación ordenaron la fascinante biografía de quien se describía a sí mismo como «el Parra menos Parra».

Tal como una escena musical puede acoger como locales a extranjeros asentados en un determinado momento en el país (le sucedió en Chile a cantantes tan diferentes entre sí como José Bohr, Lucho Barrios y Gervasio, por ejemplo), existen aquellos músicos de proyección internacional cuyo vínculo con nuestro país es apenas la línea de inicio de su biografía, casi como una casualidad o un muy breve cruce de circunstancias. Es el caso de Alain Johannes, nacido en Santiago pero criado y educado entre Europa y Estados Unidos, y cuyo desarrollo como guitarrista, baterista, cantante y compositor—relevante incluso para los altos estándares del rock californiano— se dio muy lejos del circuito de espectáculos local. El músico se ha vuelto sin embargo en los últimos años un nombre cada vez más cercano a Chile, en parte por el cariño y admiración de la audiencia hacia su trayectoria, y en parte por su propio interés en mantener de algún modo ese vínculo biográfico. Además de sus álbumes solista, Johannes ha mantenido diversas bandas a lo largo de su vida (la más importante de ellas, Eleven) y ha colaborado como instrumentista y productor con nombres de prestigio mundial: Dave Grohl, Chris Cornell, Queens of the Stone Age, PJ Harvey y Arctic Monkeys, entre otros.

La vena y la raíz del folclor latinoamericano y de Violeta Parra están presentes en las canciones de Loreto Lorca —nacida como Loreto González Lorca—, cantautora urbana, guitarrista y charanguista que se ha proyectado hacia temas de la naturaleza y el espíritu humano. Siendo adolescente viajó por Chile, Sudamérica y Norteamérica, donde obtuvo distintos conocimientos, luego aplicados a su creación. Tras décadas de canto popular, en su primer disco, Viento azul (2016), reconsidera esa raíz trovadoresca e incorpora elementos de la fusión y la world music.

Una banda como Engrupo quizás no hubiese podido destacar tanto en otra época como lo hizo durante el llamado boom del pop chileno, en los años ochenta. La enorme difusión de sus canciones ágiles y livianas, interpretadas por escolares que parecían ejercer de imán sobre las mujeres, estuvo atada a las circunstancias del Chile bajo dictadura, con medios ansiosos por destacar nuevas propuestas evasivas y versos casi arquetípicos en su frivolidad.

Entre las intérpretes chilenas, Cecilia Echenique muestra un repertorio versátil y de extendida vigencia. Su carrera, marcada por sus diez años como integrante del grupo de música infantil Mazapán, ha sabido buscar caminos de desarrollo en ámbitos casi opuestos; desde la música de inspiración religiosa, hasta un sensual registro con clásicos de Brasil. Músicos como Eduardo Peralta, Mario Rojas y Alberto Plaza se han contado entre sus socios.

Con la confianza ganada por su trabajo previo junto a Aparato Raro, el baterista Juan Ricardo Weiler y el guitarrista Boris Sazunic consiguieron en 1987 grabar para EMI el disco de su nuevo proyecto de pop de sintetizadores. Sin embargo, la salida de ese debut, Ciudad moderna, encontró un clima adverso para el pop chileno, y Pie Plano alcanzó sólo difusión discreta para los singles "Vendedores de la nada" y "Cantante pop". Su historia es tan rápida como breve.

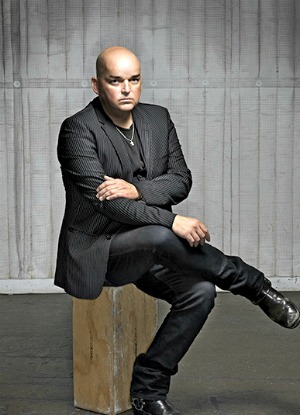

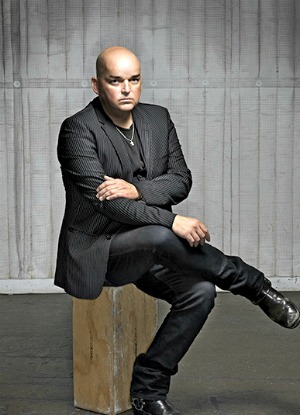

En los archivos musicales chilenos hay registradas al menos dos definiciones majaderas para referirse a Juan Antonio Labra: «el Michael Jackson chileno» y el artista «de proyección internacional». Comparaciones más, apodos menos, lo cierto es que Labra es un símbolo indiscutible del pop ochentero nacional y uno de los pocos solistas que convirtieron en hits casi una decena de sus canciones. Sus shows se caracterizaban por incluir luces, coreografías y bailarines en momentos en que aquello era un adelanto de pop bien facturado, y con pegajosos singles bailables como "Bailarina, me haces mal", "Mueve, mueve", "A bailar la salsa" y "Paran pan pan", pero este artista de singulares vibratos y falsetes también hizo de la balada uno de sus fuertes, y canciones como "Niña", "Te quiero" e "Identidad" lo situaron en los primeros lugares de las listas radiales de esa década. Presencia recurrente en televisión y espectáculos en vivo durante los años 80 y 90, el intérprete iba a explicar muchos años más tarde por qué con el cambio de siglo decidió un retiro de la atención pública, apenas interrumpido hasta una gran celebración organizada por él en 2024 bajo el nombre "Pop Star 60".

Aterrizaje Forzoso fue parte sustancial del llamado "boom pop" que en los años ochenta se apoderó de la música joven chilena. Con origen universitario y valdiviano, fue uno de las primeras bandas de provincia que consiguió un lugar en esa escena, aunque la debacle del movimiento inevitable también los arrastró. Un par de canciones bailables ("Sólo un sueño", sobre todo) y su presencia en los compilados de la época son el legado de este cuarteto sureño, algunos de cuyos integrantes se sumaron más tarde a una etapa del grupo Sexual Democracia.

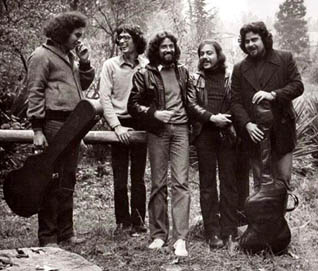

Considerado el primer conjunto chileno jazz-rock establecido, según advierte el musicólogo e investigador Álvaro Menanteau, Quilín escribió una historia paralela a la oficial dentro de la música popular en nuestro país. Con más de 25 años de vigencia, jamás obtuvo el reconocimiento de un medio que en definitiva la transformó en una banda de culto por excelencia. Un proyecto único, que nunca se encasilló ni en los circuitos del rock ni en los del jazz, lo que generó a sus músicos todo tipo de contratiempos en los antiguos festivales del rock periférico y en los programas habituales de jazz, dado que en ninguno de ambos frentes, Quilín fue plenamente reconocido como pares.

Entre colaboraciones con otros músicos y el trabajo en bandas propias, Archie Frugone ha mantenido un ritmo ininterrumpido de trabajo musical por casi tres décadas. Comenzó a trabajar de un modo casi profesional cuando aún no cumplía los veinte años de edad.