1980

La televisión ha sido una gran vitrina para el talento del pianista y orquestador Valentín Trujillo Sánchez, aunque no del todo justa con la profundidad de su trabajo y el alcance de sus vastos conocimientos musicales. El casi eterno acompañante del animador Don Francisco, como director de orquesta en “Sábados Gigantes” es, también, uno de los arregladores fundamentales de la música popular chilena durane una era de oro para la industria fonográfica, tanto en discos como en grandes conciertos. Junto con ello, Trujillo fue proyector de nuevas figuras de la música a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. En 2024 su nombre marcó un hito más al convertirse en el primer intérprete de música popular en ser distinguido con el Premio Nacional de Música.

Mucho más que un baterista aficionado, Roberto Barahona llegó al jazz chileno como un agente de multiplicación de esta música por más de tres décadas. Primero, sentado a la batería. Luego como estudioso del jazz, después como auditor avezado en el lugar de los hechos (vivió por 40 años en las dos costas norteamericanas), y finalmente como productor de grabaciones y discjockey radial. Como todos los que se interesaron por la batería jazzística desde los años '60, Barahona encontró en Lucho Córdova a su gran mentor dentro del swing. Pero bastó que su compañero de ruta Orlando Avendaño alcanzara su madurez como músico bop para que las miradas del medio y, ciertamente de Barahona, quedaran dirigidas hacia el nuevo hombre tras la batería.

Además de la influencia que la investigadora y Premio Nacional de Arte Margot Loyola ha ejercido sobre generaciones de músicos, su escuela más directa está expresada en Palomar, el conjunto de proyección folclórica que fundó y que dirige junto a su compañero Osvaldo Cádiz desde 1962. Iniciado en octubre de ese año bajo el simple título de Conjunto de Margot Loyola, en 1975 recibió el definitivo nombre de Palomar, abreviatura inversa de Margot Loyola Palacios, y desde su debut ha sostenido una carrera ininterrumpida de más de cuatro décadas dedicado a las culturas tradicionales.

La más popular e internacional banda de reggae chilena nació en La Pincoya en 1987, pero debió esperar una década para convertirse en un fenómeno de la música chilena y alcanzar una considerable difusión en Chile y el extranjero. Su alternancia entre la ortodoxia del género, las citas a la cantautoría consciente y el pop de baladas (la más famosa, "Armonía de amor") ha sido en diferentes momentos una fórmula inteligente para su continuidad y difusión. Durante siete años, el grupo tuvo como vocalista a Quique Neira, y consiguió que su salida, en 2003, no disolviera al grupo. La banda mantiene hasta hoy un ritmo continuo de presentaciones; muchas de ellas, en el extranjero. Sus cambios de integrantes son una constante en un grupo que se entiende mejor como un colectivo de género que como una banda de identidad autoral inalterable.

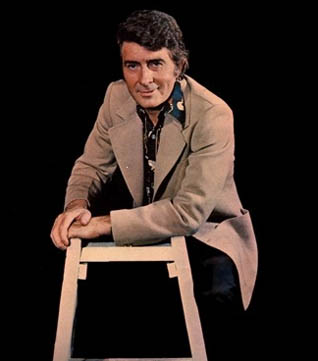

El éxito de los boleros grabados por artistas chilenos durante los años '50 tiene a dos primeras figuras en los nombres de este cantante y de Lucho Gatica, y es en sí misma una época dorada en la música popular del siglo veinte. Pero así y todo es sólo un comienzo para la trayectoria de Antonio Prieto, un hombre que desde entonces supo multiplicar su alcance más allá de bolero, como cantante de baladas y otras canciones populares, como actor de cine internacional y figura de la televisión de su tiempo, en una carrera que además fue reconocida y exitosa en países como Argentina, México, Brasil y España, y que lo transforma por añadidura en un adelantado para la estirpe de las figuras de exportación en la música popular chilena.

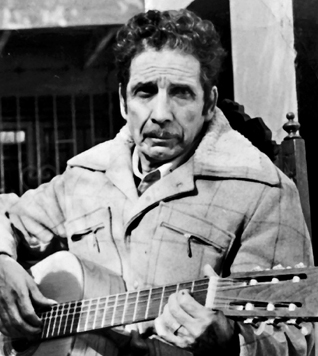

Hacia el final de su vida Roberto Parra Sandoval se convirtió en el emblema de una identidad nacional extraviada. La dictadura había visto en los grupos de huasos típicos un cómodo modelo de lo nacional, pulcro y clasista, que nada tenía que ver con la genuina cultura popular, rural o callejera, que palpitó a las sombras de la oficialidad. Roberto Parra transitó en el margen, y su tardío reconocimiento puso en evidencia dos modelos en disputa que afloraron con más claridad desde los años '80: huasos de gomina versus cuequeros bravos. Hermano de Nicanor y Violeta, autor de célebres cuecas y de la obra teatral La Negra Ester, Roberto Parra redefinió para siempre en Chile el concepto de cultura popular, al punto que el día de su nacimiento, el 29 de junio, llegó a ser declarado por ley Día Nacional del Folclor Urbano cuando el país conmemoró en 2021 su centenario.

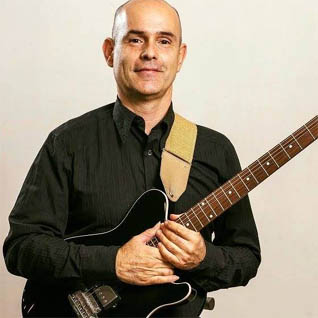

Emilio García es uno de los solistas de la guitarra eléctrica mejor dotados y más virtuosos en el campo del jazz-rock. Alcanzó prestigio e identidad como líder desde mediados de los '90, a la cabeza de poderosos tríos que lo llevaron a ser el heredero de una atlética guitarra de fuerza rockera y aventura jazzística detrás de sus antecesores, Alejandro Escobar (líder de Quilín), Edgardo Riquelme (de Cometa y Alsur), John Clark (de Kameréctrica), Eduardo Orestes (de Ensamble) y Vladimir Groppas (de La Red).

El carnet de identidad de Guadalupe del Carmen es impreciso. Tiene el nombre de Esmeralda González Letelier y asume que el nacimiento de la principal voz de la ranchera chilena, de la propulsora de los charrasqueados y de la diva de villorrios y peones, se registra el 7 de enero de 1931 en una pequeña casa de adobe y troncos levantada en una suave loma de Quilhuiné (otro registro apunta su natalicio el 12 de octubre de ese mismo año). Guadalupe del Carmen es una de las figuras fundamentales de la música popular chilena de toda la historia, igualable a nombres como Ester Soré (n. 1915) en la interpretación de tonadas, a Margot Loyola (n. 1918) en su trabajo de proyección folclórica y a Violeta Parra (n. 1917) en la composición de música chilena de raíz.

Fue el rotundo éxito del grupo Los Estudiantes Rítmicos el que puso a José Goles en un mapa de jóvenes compositores de música popular en la década de 1940, y de paso fue también el famoso foxtrot “El paso del pollo” —conocido nacionalmente como “El pobre pollo”— el que lo llevó a iniciar una labor como dirigente gremial y poner todo su arsenal en la batalla por los derechos de autoría en la música chilena. Una lucha sostenida que comenzó en 1939 con la grabación de esa popular canción y que no se detuvo sino hasta 1987 con la instauración legal de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Huentelauquén es una localidad cerca del puerto de Los Vilos, en la Cuarta Región (cuyo nombre en mapudungun significa «lago en altura»), y es también es el nombre del conjunto folclórico creado y dirigido desde 1969 por el músico quillotano Enrique Molina Leiva. Por ya más de medio siglo continuado, el grupo se ha dedicado a presentar montajes folclóricos de diversas zonas de Chile, así como de expresiones musicales como las estudiantinas, los villancicos, la poesía y la música para niños, en una simultánea intención educativa y de difusión. Su discografía supera los cincuenta títulos.

El apellido que denota este saxofonista en su identificación habla de una pertenencia a uno de nuestros clanes jazzísticos. Pero la historia de Marcos Aldana no sólo lo consigna como el eslabón entre dos generaciones de los solistas Aldana —con su padre Enrique Aldana y su hija Melissa Aldana—, sino que además lo señala como el único saxofonista de su generación activo en el jazz straight ahead durante el largo apagón cultural. Fue, además, el gran formador de los nuevos saxofonistas del jazz contemporáneo.

Aunque es más famoso por su rol de comediante televisivo y por ser uno de los fundadores del programa humorístico de Televisión Nacional "Jappening con ja" en 1978, Jorge Pedreros tiene una vida previa como músico. Conjuntos juveniles de comienzos de los años '60 como los incipientes Lyons y los más populares Twisters tuvieron como integrante principal a este hombre, quien también compuso éxitos para los cantantes de rock y twist Peter Rock y Luis Dimas y el dúo melódico Los Red Juniors en la misma década, antes de subordinar la música al entretenimiento televisivo que fue su principal actividad a partir de los años '70.

Junto al reconocido grupo Mazapán, el ensamble convocado por el flautista Rodrigo García y el violinista Gonzalo Pinedo bajo el nombre de Zapallo, es una de las columnas más firmes y estables en la música infantil. Con una historia prolífica en cuanto a composición original, recopilación de material y grabación de discos desde los inicios de la década de 1980, sus canciones dibujaron la escenografía colorida y construyeron la imaginería para sucesivas generaciones de niños.

Ariel Rómulo Aguirre Montaldo, mucho más conocido solo como Yelo, es un baterista de jazz que cruzó las décadas en el oficio musical y llegó a ser considerado un referente jazzístico en la Quinta Región. Con un estilo percusivo elegante y de gran swing, apareció como adolescente a fines de los años '60 en Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo junto a su hermano mayor, el trompetista Pablo Aguirre. Pintor y músico, mantuvo un perfil bajo pero llegó a ejercer una influencia importante entre los músicos de ese eje territorial, cruzando generaciones y proyectos.

Versátil cantante y cultora de variantes que van desde la música popular en su más amplia gama hasta el jazz latino, Olga Torres es una de las primeras profesoras de canto popular que ejercieron la actividad tras las experiencias en el campo iniciadas por maestras de voces como Inés Délano en los '70 y Ana María Meza desde los '80. De este modo, su presencia fue más nítida en las aulas que en los escenarios desde que se concentró en la enseñanza académica y comenzó a formar a cantantes en la Escuela Moderna de Música y la Universidad de las Américas.

Inés del Carmen Lecaros es la hermana menor del clan de músicos vinculados al jazz y que comandan Roberto (n. 1944), Mario (n. 1950) y Pablo (n. 1957). Aunque ella se acercó al reperotorio standard desde su primera actuación en público en 1977 en una jam en el Club de Jazz donde interpretó un tema de Charlie Parker en estilo vocalese, su historia musical la vincula a la composición y autoría de canciones latinoamericanas de raíz y más sobresalientemente a la inspiración de la bossa nova en su creación personal.

Evangelista Soza Flores es una abuela atacameña, la denominación que en esta cultura y este territorio se le da a los depositarios de la sabiduría y las tradiciones ancestrales. Pastora, artesana, dirigenta social y cantora, ha sido una de las últimas defensoras de los cantos tradicionales y ceremoniales de Talabre, la zona del altiplano donde nació y vivió su niñez. El "Chururito", que se dedica al ritual del floreamiento de ovejas y cabras, fue uno de los cantos más significativos en su voz, registrado en dos momentos, sobre todo en el álbum monográfico Cantos talabreños (2023), primero y último de su historia.

En la genealogía del ballet folclórico en Chile, Antumapu comparte el origen universitario de otros importantes elencos, y consigue distinguirse además por la persistencia de su trabajo a lo largo de casi medio siglo. El Ballet Folklórico Antumapu, palabra que en mapudungun significa «tierra del sol», se formó en 1971 al alero de la entonces llamada Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, está integrado por bailarines y músicos, y se define como un grupo basado en elementos del folclor para crear y proyectar una obra artística. Para el año 2019, definían su trayectoria con cifras relevantes: la creación de diez obras, más de 2500 presentaciones en Chile, y más de 29 giras por América y Europa, con un promedio de 60 actuaciones por año. Más allá del trabajo escénico, también ha extendido su trabajo a composición y grabación de discos.

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

Transversalmente a la sucesión de estilos y décadas de tránsito en la música popular chilena está un baterista como Pedro Greene. Un solista que fue desde la versión adolescente de los Blops hasta la madurez de La Marraqueta, engrosando en su bitácora una múltiple militancia en proyectos abiertos, con participación en ensambles experimentales europeos y activa presencia entre los músicos nacionales de la generación del toque de queda que subieron el volumen a la música de los '70 y '80.