1980

Cantora, percusionista y bailarina, Rita Teresa Núñez Medina es una figura femenina en diversos planos de la cueca brava. Hija de Nano Núñez, recibió la oralidad de primerísima fuente, participando en los ambientes cuequeros con los viejos héroes, Eduardo Mesías, Luis Araneda, Raúl Lizama, Manolo Santis, Mario Catalán, Rafael Andrade, Rafael Cubillos o Jorge Montiel, bailando cueca y grabando discos con pandero hexagonal o "tormento de pecho". En 2024, a sus 73 años, publicó su primer disco: Arriba la chilena.

Con una palabra que en mapudungun significa «la llave del saber» y que fue además el nombre de la recordada editorial estatal durante el gobierno de la Unidad Popular, Quimantú es en tercer término el conjunto fundado en 1981 en Londres por el compositor y cantante Mauricio Venegas Astorga. Iniciado para cultivar la música andina en Inglaterra, país adoptivo de Venegas desde 1977, Quimantú se dedicó luego a la fusión de la música latinoamericana con las raíces celtas y europeas en general. Es un conjunto activa hasta hoy, parte esencial de cuyo trabajo reside en el contenido de reflexión social en sus creaciones y proyectos.

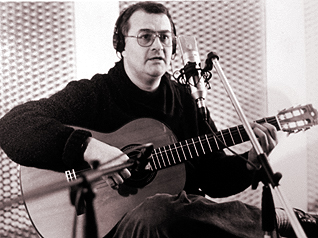

Fernando Carrasco es un musico versatil. Compositor, formador e intérprete eximio de guitarra, charango, acordeón y otros instrumentos, ha sido protagonista de distintos momentos de la historia musical chilena. Llegó a Santiago a los 18 años a estudiar al Conservatorio de la Universidad de Chile, y en apenas dos años fue parte los conjuntos de la Nueva Canción Chilena, Huamarí, Dúo Coirón y una etapa de Los Curacas. Tras el golpe de 1973, integró Barroco Andino, y desde 1977 inició su trabajo solista, donde ha desarrollado varios discos con Aranto, un elenco de diversas formaciones que ha estructurado en función de cada uno de sus proyectos. El 2009 se integró a Quilapayún, un conjunto del que estuvo cercano desde los años 70, y adonde aporta su voz de barítono, composición de canciones y la ejecución de arios instrumentos. Al mismo tiempo, ha sido compositor y arreglador , y el 2020 fue investido como Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Conjunto folclórico formado oficialmente el 5 de Febrero 1955 por David León Libuy y Juan Olivares Ríos en la ciudad de Viña del Mar, aunque bautizados temporalmente con el nombre de Los Tempraneros. David León y Juan Olivares nacieron en el año 1938. David entonaba la segunda voz y ejecutaba el arpa, mientras que Juan era la primera voz y guitarra. Fueron principalmente buenos amigos desde la infancia, comenzando a tocar juntos desde los once años. Su historia se extendió hasta avanzados los años '90.

Hay un conjunto que fue tan subversivo como Quilapayún. No vivió en el exilio, sino en medio del hervidero de la dictadura militar. Y entre esa nebulosa ayudó a mantener vivo el espíritu de la Nueva Canción Chilena con un mensaje a veces explícito, a veces oculto en su presentación de grupo de "música clásica": Napalé. Junto con Barroco Andino sobrevivió a los años duros y llegó a ser el más importante ensamble continuista de una estética que desde fines de los '60 unificó las músicas docta y popular.

Completaron un año de vida y no alcanzaron a grabar más que cuatro canciones, que nunca circularon comercialmente. El momento histórico que protagonizaron y las posteriores carreras de sus integrantes, sin embargo, transforman a Primeros Auxilios en un pilar del rock posterior a los años ochenta en Chile y cuna de nombres musicales activos hasta hoy en bandas como Electrodomésticos, Upa y Santiago del Nuevo Extremo.

Saxofonista de todos los registros, soprano, alto, tenor y barítono, además de la flauta traversa, Jaime Atenas Sánchez es reconocido como una de las torres del grupo Congreso. Allí llegó como un joven músico de la Quinta Región para grabar el disco Pájaros de arcilla (1984) y desde entonces fue un referente en el sonido en transformación y consolidación para el conjunto. Pero su historia como nombre propio lo sitúa en el amplio abanico de músicas, como saxofonista en orquestas de baile y televisión y también en bandas de jazz-rock y ensambles de cámara y orquestas sinfónicas, donde mostró un amplio conocimiento de los lenguajes musicales junto con la diversidad de los timbres de sus instrumentos.

La cercanía y amor por la tierra chilena fue experiencia vital para la cantora de campo Marisole Valenzuela, quien describe su pueblo de nacimiento y educación, Toquihua (provincia de Ñuble) como un lugar de cerros y caminos polvorientos en verano y barrosos en invierno, entre trigos y ganados, huertas y frutales.

Chile no estaba para fiestas a fines de los años setenta, pero la música de Frecuencia Mod logró, incluso bajo el severo toque de queda impuesto por la dictadura, reproducir a escala local la fiebre disco además de imponer baladas-pop de avanzada producción e impecable factura. El grupo fue un trío vocal conformado por las hermanas Dolores, Patricia y Soledad García que ubicó en radios al menos tres temas de enorme popularidad: “Cállate (Ya no me mientas)”, “Duele, duele” y “Yo soy una dama”. Sus cuidadas armonías vocales y prolijos arreglos legaron un sonido que aún suena elegante, muy por encima de similares esfuerzos bailables de la época. En búsqueda de internacionalizar su carrera, las tres hermanas García Salas viajaron a Alemania, en una visita promocional que terminó siendo permanente. Las tres residen hoy en Europa, desde donde realizan muy esporádicas visitas a nuestro país y mantienen una vida alejada de sus recordados éxitos.

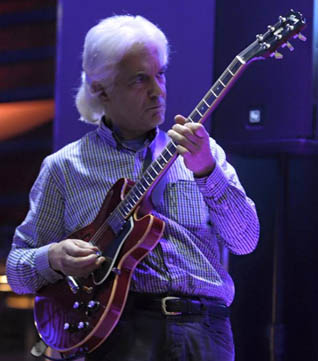

A lo largo de tres décadas, Alejandro Gaete ha sido un versátil músico de la industria local. Fue guitarrista de pop, rock, fusión y jazz, integrante de orquestas televisivas, sesionista en vivo y estudio, arreglador y productor musical y autor de canciones festivaleras. Su vida como músico solista se inició entrados los años 2000, con la edición en discos de sus canciones y temas instrumentales.

Tras su regreso a Chile en 1993 después de un largo período de exilio impuesto a su familia, la cantante Cristina Gálvez apareció como uno de los nombres de la apartura y una figura en torno a la música en la que confluyen la inspiración latinoamericanista y los soportes jazzísticos. Su música de fusión y su presencia como intérprete de MPB la llevaron a abrirse paso en la escena con un especial vínculo con el Club de Jazz capitalino.

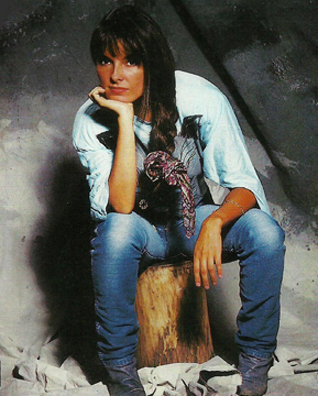

Voz, nombre y figura validada y reconocida en los ’80 como parte del recordado “Ranking juvenil”, Soledad Guerrero es probablemente la única autora y cantante promovida desde ese set de “Sábados gigantes”, junto con otras voces que alcanzaron cotas de diversa altura en el pop posterior: Myriam Hernández, Luis Jara, Irene Llano o Andrea Labarca, entre otros. Además de establecer su sello en la música de la industria publicitaria, Soledad Guerrero ha escrito y grabado sus propias canciones a lo largo de varios discos.

Cultor de lo que se ha denominado "astroarte", Claudio Recabarren Madrid es un pianista, organista y compositor que ha explorado la música en contacto estético y ético con el universo. Suya es la propuesta de un piano bajo un insondable océano de estrellas, programática puesta en escena que ha llevado a distintos observatorios astronómicos en Chile y a planetarios alrededor del mundo. Su obra alcanzó en 2020 un punto cúlmine con la obtención del primer premio en el Festival Fulldome de Jena, en Alemania, con la música para la película Piano under the stars.

Clases de piano desde los ocho años y la participación en bandas como Leña Húmeda y Q.E.P. forjaron el oficio de Francisco Puelma, pero fue un hecho doméstico el que determinó su éxito: el primer embarazo de su mujer lo motivó a sentarse al piano y componer una bienvenida a su hijo. Así nació la canción "Esperando nacer", que se convertiría en una de las más tocadas por radios durante la segunda mitad de los años '80, y cuyo éxito marcó para siempre el recuerdo del músico entre el público.

Cantor, payador, guitarrista y guitarronero, Benedicto Salinas Jiménez, conocido como el Piojo Salinas, es uno de los mayores cultores del canto popular chileno. Se inició en el folclor, integró el elenco de la Peña Chile Ríe y Canta creada en 1965 e integró una agrupación formada por Pedro Yáñez, Santos Rubio y Jorge Yáñez que en 1980 restituyó la popularidad de los encuentros de payadores. Músico comprometido además en la resistencia cultural después de 1973, sufrió el peor golpe de su vida cuando su esposa, su hijo y su cuñada murieron tras un operativo policial en 1986 y engrosaron el historial de víctimas de la dictadura. Desde entonces y hasta su muerte en 2008, la vida de Piojo Salinas fue una lucha entre ese drama personal y la chispa y picardía que desde antes habían caracterizado su carrera, una de las más significativas del canto popular en nuestro país.

Existen nombres inconfundibles en la música popular chilena, pero el de Flor Motuda es excepcional incluso entre los músicos de más firme identidad artística. Suele definirse a su trabajo como extravagante o experimental, pero acaso su principal valor esté en cómo ha ofrecido una propuesta de reflexión social por completo novedosa; aguda como pocas en su descripción de lo más pedestre de nuestra convivencia.

Cada vez que el más reconocible cantante de Inti-Illimani, José Seves, entona el homenaje a Víctor Jara que es "Canto de las estrellas", se escuchan los versos de Moisés Chaparro. Es la composición con que este autor ha trascendido hacia el gran público en su rol de compositor, con la base que le dan sus completos oficios de cantor, poeta popular y payador, su faceta más frecuente.

Pablo Ardouin Shand es músico, escritor y ocasional periodista, que fue parte de una generación de cantautores jóvenes de la década de los '70, junto con nombres como Jorge Venegas, Raúl Acevedo y más tarde Carlos Justiniano, quienes abrazaron un canto político altamente comprometido. Reside en Alemania desde 1983, el año del levantamiento ciudadano frente a la dictadura cívico militar, y desde allí ha producido toda su discografía. En ese contacto con el mundo, Ardouin se mantuvo como cultor de la trova latinoamericana, pero además exploró en otras músicas, como el tango, con diversos ensambles de cámara bajo su dirección.

El Grupo Albacora nace en una de las capitales cumbiancheras chilenas por excelencia, Coquimbo, en septiembre de 1987. Según William Carrasset, más conocido como Agüita, fundador, compositor y director musical del grupo, la inspiración de sus composiciones viene del puerto, de lo cotidiano, del trabajo, de la fe, del amor y de la identidad coquimbana. Dentro de sus referentes musicales señala a Los Fénix, de Calama; a Los Cumaná, de la región de Coquimbo, y por supuesto la influencia de las cumbias peruanas que tan sabrosamente han nutrido el repertorio nacional.

Los vínculos familiares han sido el principal ancla artística de Tita Parra, pero en ningún caso un fin en sí mismos. Cantautora, guitarrista y tecladista, la mayor de las hijas de Isabel Parra le ha dado forma a un cancionero de rasgos autorales, así como a un estilo de interpretación de raíz latinoamericana registrado tanto en sus propios álbumes como en los de otros músicos. Su discografía se distingue por una fusión que acomoda la raíz folclórica entre citas al jazz y a la música brasilera. Parte de su trabajo se ha dirigido por los derroteros exigentes de la electroacústica, con menciones escritas a problemáticas (identidad femenina, medio ambiente, meditación) de hasta entonces escasa reflexión en el cancionero chileno. Sus grabaciones y conciertos han contado con relevantes músicos de acompañamiento y apoyo, como, en diferentes momentos, Emilio García, Pedro Greene, Chicoria Sánchez y Manuel García.